谢辰生,奔走文保的一生

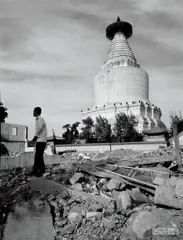

作者:薛芃 2003年10月18日,谢辰生给中央递上了一封信,信中写到当时北京老城的拆建问题。那些年,北京的胡同大动元气。为了给北京皇城申报“世界文化遗产”,二环内的大小胡同、旧居都面临着不同程度的拆改。对于从事了一辈子文物保护工作的谢辰生来说,这种大刀阔斧的老城改建,无疑是对北京古城最大的破坏。

2003年10月18日,谢辰生给中央递上了一封信,信中写到当时北京老城的拆建问题。那些年,北京的胡同大动元气。为了给北京皇城申报“世界文化遗产”,二环内的大小胡同、旧居都面临着不同程度的拆改。对于从事了一辈子文物保护工作的谢辰生来说,这种大刀阔斧的老城改建,无疑是对北京古城最大的破坏。

当时改造的焦点是南池子大街,在紫禁城东侧。最终基本保留了原有街区胡同的格局,但建筑进行了大量重建。谢辰生在信中认为,南池子虽然进行了一定程度的保护,但这个“度”很小,只保留了30多个老四合院,其余大量的四合院都被夷为平地,重新建造了新民居。如果将这种“大量拆旧建新的做法,推广到整个皇城,就从根本上改变了皇城作为遗产的性质。如果推广到整个古城区,就是拆掉了一个真实的老古城,新建了一个模拟的仿古城,后果是严重的”。这封信由谢辰生起草,一同联名的是当时文物保护领域相关的重要专家,包括吴良镛、郑孝燮、舒乙、梁从诫、傅熹年、罗哲文等人。

事实上,进入上世纪90年代,北京就开始了大规模的旧城改造。根据当时媒体报道的统计,从1990年至1998年,北京二环内共拆除老房子420万平方米,其中大部分是四合院,而且不乏保存完好者。在《谢辰生口述:新中国文物视野重大决策纪事》中,谢老感慨道:“拆得太厉害了!一年要消失六百条胡同啊!”随即,他举出几个例子——

美术馆后街22号,原是一处四合院,学者陈梦家、赵萝蕤的故居,在谢辰生的记忆里,院子完整漂亮,有难得的“象眼”砖雕,说明这是明代的四合院。1998年,在开发商业地产的压力下,各方专家奔走、媒体报道无济于事,2000年这个院子还是被拆了。

广渠门内大街207号,学术界将这里认定为曹雪芹的故居“蒜市口十七间半”,这个院子在《乾隆京城全图》里就有。2000年,因为拓宽长安街要拆除,周汝昌、冯其庸等红学研究者呼吁保护无果,最终被拆除,理由是该建筑不是文物保护单位。

此外还有康有为成立维新派“保国会”的粤东新馆、余叔岩故居、尚小云故居等,最终都被“拆除迁建”。

为了保下这些古文物建筑,保一处是一处,谢辰生多次写信到中央,结果是有保下来的,但更多的是保不下来。此时的谢辰生已是八旬老人,离休多年,在此之前,他的官职至文化部文物事业管理局顾问。前国家文物局副局长宋新潮接受本刊采访时指出,我们现在说谢老是文物保护专家,但他并不是一位一线的文保工作者,而是从国家文物局的文秘工作做起,他最重要的工作和贡献是我国文物保护相关文件的起草、法律法规的制定,“我国文物工作该怎么走,是谢老毕生奋斗的事业”。

晚年的谢辰生,一直在为保护历史文化名城而奔走。他出生在胡同,对老城有感情,也知道老城改建的利弊,哪里能改,哪里不能改。早在上世纪50年代,梁思成对北京老城的改造方案遭到驳回,皇城城墙被大面积拆除,那时的谢辰生30岁,亲历了城墙无法挽回的拆除始末,这件事对他影响很大。直到90年代,他意识到还有更多需要保护的。

谢辰生在回忆口述中谈到,2011年底结束的第三次全国文物普查显示,中国登记的不可移动文物共766722处,其中约4.4万处不可移动文物已经消失。谢辰生的后半生都在为这些即将消失的文物奔走。

1922年,谢辰生出生在北京南锣鼓巷前圆恩寺。本名叫“国愈”,但小时候他觉得笔画太多,就用自己的字“辰生”了。父亲谢宗陶是京师大学堂毕业的,给北洋政府的总统徐世昌当过秘书,办过四存学校,后来当过吴佩孚政府的财务处处长。他的大哥谢国桢是明史学家,比谢辰生大20多岁,来往的都是像唐兰、容庚这样的名流,还有梁启超的弟子刘盼遂、甲骨文专家孙海波等人,他也是对谢辰生影响最多的兄弟。

1922年,谢辰生出生在北京南锣鼓巷前圆恩寺。本名叫“国愈”,但小时候他觉得笔画太多,就用自己的字“辰生”了。父亲谢宗陶是京师大学堂毕业的,给北洋政府的总统徐世昌当过秘书,办过四存学校,后来当过吴佩孚政府的财务处处长。他的大哥谢国桢是明史学家,比谢辰生大20多岁,来往的都是像唐兰、容庚这样的名流,还有梁启超的弟子刘盼遂、甲骨文专家孙海波等人,他也是对谢辰生影响最多的兄弟。

1946年,24岁的谢辰生跟着哥哥谢国桢到上海,第一次见到郑振铎。从那时开始,谢辰生就跟着郑振铎工作,走上了文物保护的道路。他的第一项工作就是参与编写甲午以后流入日本的文物目录,当时抗战刚结束,教育部清理战时文物损失委员会需要拿着这个目录去追索、讨要文物。因为家学深厚,谢辰生特别喜欢这份工作,也干得好,这份目录梳理下来,他也对各类文物、善本更加熟悉了。

新中国建立后不久,文物局成立,郑振铎担任文物局局长,副局长是王冶秋。郑振铎问谢辰生,要不要去文物局工作。起初谢辰生不太想,因为家里都是做学问的人,他也想搞研究、搞学问,不想走仕途,但郑振铎告诉谢辰生,“现在文物局里完全懂行的人还不多,你就在这儿搞。文物的保护是第一位的,没有保护就没有研究”。就这样,谢辰生被说服了。

在这之后,谢辰生就不再直接与文物本身打交道,而是开始写文书,起草文件和相关政令法规。宋新潮解释道:“正是因为自文物局成立之初,谢老就到文物局工作,他是一路走来、参与我国文物保护制度建立的人,他熟悉中国各地横向的、纵向的文物脉络,从最早的毛主席、周总理的时代,他就参与到与国家最高领导人的文物工作汇报中,因此到后来的历任国家领导人,他都可以以书信的方式直接向上沟通。在文博界,流传着一句话‘谢老的信可以递上去’,而且也能得到重视。他是文博界一个重要的向上反映的通道。”

宋新潮记得,直到五六年前,谢老仍然在反映文物界的问题。他几乎都是用毛笔写信,自右至左的竖排方式,蝇头小楷,到了晚年,他写一封长信甚至需要一二十天的时间,但还是尽量保持字迹的工整。晚年信件的文字中,也时常透露出身体状况日渐衰弱,同时带着将生死置之度外的语气,还有愤慨——“五内俱焚”这个词时常出现。

1992年的两会上,一个重要议题是三峡工程,谢辰生在他的提案中认为,三峡库区的文物保护工作必须提前进行,库区的文物要尽快抢救。就这样,抢救三峡文物成了谢辰生一生中很重要的事。2003年三峡水位要达到海拔135米,所以必须在2003年之前的五年内完成海拔135米淹没线以下的文物发掘、搬迁等全部工作。在谢辰生看来,这非常艰难,文物规划一直很难批下来,导致经费难以到位。

为此,1998年到1999年,谢辰生写了两封信给朱镕基,来说三峡的事,主要是建议调整一些规划方案,申请白鹤梁水下博物馆和其他三个博物馆建设的独立经费;而且他认为时间非常紧迫,面对无法搬迁的地面文物点,要尽可能地做出一份科学的测绘资料,一旦被毁,还能据此复原。他带着批复,又回到三峡与地方执行者斡旋。在谢辰生的奔走下,三峡范围内的多处文物点得以保存下来,而且也有其他新的发现。

谢老的一生,几乎就是一部建国以来的国家文物保护史,每个阶段有不同的侧重点。从50年代开始关注海外的流散文物和制止文物的外流,到60年代《文物保护管理暂行条例》出台后,配合建设工程的文物保护和考古发掘成为文物主要任务,洛阳、西安、长沙、三门峡等地有一系列重要的考古发现,80年代在《文物保护管理暂行条例》的基础上《文物保护法》诞生,90年代之后大拆大建之下的城市保护和考古的抢救性发掘,每一个年代都在将文保事业向前推进一些,而谢辰生的一生都在其中。 文物博物馆文物局四合院郑振铎三峡谢辰生