复杂科学,站在人的角度理解世界

作者:张宇琦 乔治·考温(George Cowan)的专业是物理化学,1942年,刚满21岁的他就加入“曼哈顿计划”,参与研发原子弹的核心工作,后来为洛斯阿拉莫斯美国国家实验室一直服务至退休。1982年,考温在入选白宫科学委员会之后,却有些怅然若失。这位功勋科学家发现,当上政府顾问并不意味着他的科学建议会被采纳——在华盛顿,科学远不如社会和政治议程重要。考温对他的友人、惠普公司创始人之一大卫·普克德(David Packard)倾诉了苦恼,得到的回答是,“你应该去研究政府的议程”。

乔治·考温(George Cowan)的专业是物理化学,1942年,刚满21岁的他就加入“曼哈顿计划”,参与研发原子弹的核心工作,后来为洛斯阿拉莫斯美国国家实验室一直服务至退休。1982年,考温在入选白宫科学委员会之后,却有些怅然若失。这位功勋科学家发现,当上政府顾问并不意味着他的科学建议会被采纳——在华盛顿,科学远不如社会和政治议程重要。考温对他的友人、惠普公司创始人之一大卫·普克德(David Packard)倾诉了苦恼,得到的回答是,“你应该去研究政府的议程”。

这话一下点醒了考温。他担心科学界和其他社会领域越来越割裂的状况不是一天两天了。1956年,在一场由人文学者主导的峰会上,他就曾试着分享热动力学能为人类社会提供什么洞见,但那些古希腊哲学的专家对他讲的东西反应很冷淡。而他的抱怨是,如果其他人能多谈谈事实就好了。

但到底怎样才能真正参与那些日常的乱糟糟的人类事务?事实上,认真琢磨这个问题的科学家不只考温一人,而且他们都认同,需要科学阵营中的人主动打破存在已久的隔膜。考温找来了几个有相似想法的朋友:因发现夸克获得1969年诺贝尔物理学奖的默里·盖尔曼(Murray Gell-Mann)、对超导电流做出过开创性解释的大卫·派恩斯(David Pines),还有5位国家实验室的元老级科学家。1984年,这些平均年龄超过60岁的理论科学家先是组建起一个跨学科研究论坛,洛斯阿拉莫斯附近的新墨西哥州州府圣塔菲成为小联盟的营地。有年轻同事忍不住调侃他们,这个声称要推翻“科学采邑制”的大计划更像是退休焦虑催生的产物,持续不了太久。

但一年后,由考温担任首届所长的圣塔菲研究所(Santa Fe Institute)正式注册成立了。在一系列早期会议上,20多位来自数学、语言学、计算机科学、认知科学等不同领域的顶尖学者都提出了他们设想的全新的科学研究思路——更正确地说,他们都关注到了一类正在明白无误地从科学内部涌现出的“综合体”(syntheses),不久之后,他们会将这些曾经不被注意的研究对象统称为“复杂系统”(complex system)。

如今,包括考温在内,圣塔菲研究所的8位创始成员都已过世,但他们不安分的“退休计划”并没有停下来。尽管研究所规模依然很小,一年只收20多个研究生和博士后,但作为世界上第一个专注复杂系统科学的理论研究机构,它几乎被视作这个小众领域的某种精神标志。各个国家都在成立新的复杂研究机构和团体,大脑、城市、股票市场乃至人际关系,似乎都能成为这门新科学的分析对象。

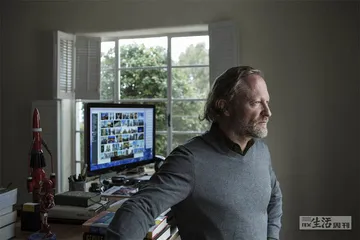

复杂科学到底是什么?经过几十年的发展,复杂科学出现了怎样的变化?而它最终,能否像乔治·考温等人期待过的那样,成为科学帮助社会的实际路径?带着这些问题,本刊对圣塔菲研究所的现任所长、复杂系统教授大卫·科莱考尔(David Krakauer)进行了专访。

三联生活周刊:按照传统的学科划分,你是一个进化生物学家。什么契机使你来到圣塔菲研究所?

三联生活周刊:按照传统的学科划分,你是一个进化生物学家。什么契机使你来到圣塔菲研究所?

大卫·科莱考尔:我所谓的专业领域是生物学、数学和计算。在我的学生时代,复杂系统研究还很稚嫩。圣塔菲研究所1984年成立,但直到90年代才算运转起来,而我1995年就读完博士了。1999年,我到普林斯顿高等研究院(The Institute for Advanced Study)工作。正是在那期间,通过我的好友和合作者、现任哈佛大学系统生物学教授的沃尔特·冯塔纳(Walter Fontana),我开始真正参与圣塔菲研究所的项目。我们当时试图描述细胞、组织的智能,不是大脑或人的智能,而是分子层面的,想了解那意味着什么。一段时间后,冯塔纳对我说:“你不适合普林斯顿镇,这里太无聊了,你应该加入圣塔菲研究所,到西南去。”结果被他说中了,自从来到这里,我就再也没离开过。

三联生活周刊:你最近的工作主要集中在什么方面?

大卫·科莱考尔:我的研究兴趣一直是智能和愚蠢这两件事。过去两年,我的研究对象是玩魔方等智力游戏的人,我在试图理解他们如何解决问题,建立解谜过程的数学模型。我的另一部分工作则完全围绕研究所以及它需要承担的社会责任。新冠疫情开始后,我们发布了一系列以“传播”(transmission)为主题的文章和播客。因为研究所有历史学家、经济学家、生物学家,作为一个集体我们应该把一些话说出来,如果只是埋头发学术论文,那只有同行能读到。

三联生活周刊:回到圣塔菲研究所成立的时刻,我很好奇为什么是在那个时候,有一群科学家因为“复杂”这个概念而走到一起?

大卫·科莱考尔:关于那个时间点,确实有很多本来不大可能发生的事赶到一起。一个很重要的因素是,那时个人计算机开始普及了。更早之前,你必须依附于拥有大型主机的很有钱的实验室或者大学,那时互联网、云存储都还没出现,独立研究是不可能的。而圣塔菲研究所成立的1984年,正是第一代苹果电脑问世的年份。有了电脑,这群志同道合的人得以在缺少资金的情况下开始一起工作,这是至为关键的。

另一方面,想想我们为什么会在圣塔菲?这涉及我们和“曼哈顿计划”的历史渊源。当年,一群物理学家为了研制原子弹来到洛斯阿拉莫斯国家实验室(注:同在新墨西哥州,距圣塔菲约50公里),他们中的很多人就此爱上了西南,把全家都带来了。“曼哈顿计划”结束之后,他们就问自己:“我得找个理由继续待在这里,该干点什么呢?”所以这同样是个偶然因素。

还有一点,应该与圣塔菲本身的特点有关。首先它在山里,我认为山会激发人们思考那些大问题,人生的意义是什么?什么是好的人生?在城市里,你有一份工作,工作就主宰了生活的意义,但在山里,人们更有可能踏上独立发现的道路。而且圣塔菲镇的文化氛围有某种狂野的气质,这里有绿松石、嬉皮士、金字塔,很多特立独行的人——画家阿涅斯·马丁(Agnes Martin)、乔治亚·欧姬芙(Georgia O‘keeffe)都曾在此定居。

此外,在80年代之前,人们已经日益关心生态问题,担心地球能否支持越来越多的人口。当时冷战尚未结束,核威胁挥之不去。有前面的三个条件,再加上一种促使人进行整全思考的危机感,这些科学家就意识到,人类面临的问题不单属于某个学科,而是全局性的,需要一套全新的想法。圣塔菲研究所的创始人之一默里·盖尔曼因为发现夸克获得了1969年的诺贝尔物理学奖,他一直致力于推动这种全局性思考。

三联生活周刊:关于混沌理论,詹姆斯·格雷克(James Gleick)1987年出版的书具有毋庸置疑的影响力。那本书的标题是《混沌:开创一门新科学》,大众也因此产生一种印象,即混沌理论开创了一个学科,这种理解是否准确?

三联生活周刊:关于混沌理论,詹姆斯·格雷克(James Gleick)1987年出版的书具有毋庸置疑的影响力。那本书的标题是《混沌:开创一门新科学》,大众也因此产生一种印象,即混沌理论开创了一个学科,这种理解是否准确?

大卫·科莱考尔:这个问题很有趣,值得先澄清一下。在我的工作中,混沌指的是数学中的一类非线性动态的现象,涉及对初始条件的敏感性、蝴蝶效应,即一个系统中某部分出现的小变化导致另一部分的灾难性变化……在形态上它们具有类似的表达模式,比如分形。事实上,中国最知名的科幻作家刘慈欣所写的《三体》,整本书都是关于这个问题的,关于混沌,关于预测的缺乏。这也是为什么那本书如此有趣。

但人们不应该把“混沌”(chaos)和“复杂”(complexity)混淆起来。混沌是一个很早就被发现的小而重要的数学概念,只构成了我们所做工作的一个很小的部分。而它之所以有趣,是因为物理学中几乎所有非常深刻的理论都是线性的,牛顿定律——比如f=ma——是一个线性方程,麦克斯韦方程是线性方程,量子力学中的薛定谔方程也是线性方程。因此,整个物理学进步的历史确实依赖于一个非常方便的事实,即某些现象可以用线性方程来捕捉。但是,如果你研究的是生物学或者考古学,研究市场、大脑、生态系统,它们都不是线性的。也就是说,写出基本定律、做可靠性很高的预测,所有这些由线性带来的优势都不存在了。

而混沌就成了非线性给我们带来巨大困惑的象征,甚至有人把分形图案印在T恤上,使之成为某种流行的标识。总之,混沌真正的重要性在于,它非常清楚地说明了当你遇到非线性的时候会发生什么,而不是在于它创立了一个新的科学领域,它并没有。复杂所涵盖的要比混沌大得多。

三联生活周刊:具体到不同领域,过去几十年中,混沌的重要性呈现出什么区别?

大卫·科莱考尔:最初,人们认为混沌会无处不在,因为它在某种程度上是一切复杂性的标志。但事实证明并非如此。当然,表示混沌的图像流传很广,因为一些人觉得它很有美感。但总体而言,有关混沌的研究几乎退回到了数学系内部。相比人们的预期,它变得更像一个小众领域。

如果你问混沌在哪些领域更重要,公正地讲,它其实在任何地方都很重要,但显然在非线性数学、气象学、流体动力学中尤其重要,在天文学、宇宙学中也很重要,就像我们前面提到的三体问题。有些矛盾的是,当你研究的对象由许多异质部分构成,比如社会,混沌却往往变得不那么重要了。我们不必探讨太多技术细节,简单一点说,这是因为研究社会现象时,混沌的影响会被平均化,所以反而没有我们预想的那么重要。

三联生活周刊:那复杂科学又是如何定义的?

大卫·科莱考尔:我们通常有三种界定学科的方式。一种是根据它使用的工具或者说方法。另一种是根据这个领域研究的对象,假设你研究的是行星和它们的轨道,你可能是个物理学家,不管你用的是什么方法。还有一种是通过学科的历史来判断,因为每个学科都在不断变化,但其历史仍然具有连贯性。

而我们所说的复杂科学主要指一个领域,其研究对象是各种生命系统。它和生物学的区别就在于,它把社会也看成一种生命形式,认为互联网、市场都是有生命的。所以复杂科学家所说的生命系统是更广义的,包含各种由适应性主体(adaptive agent)构成的网络,比如大脑中的神经元、社会中的人、森林中的物种。但要研究这些问题,就需要足够与之匹配的方法。过去这些年,我们已经发展出很多方法——基于主体建模、网络理论、遗传算法、标度理论、集体决策等等。

人们经常产生混淆,说“我们用复杂科学解决这个问题吧”,但这其实说不通的,这就好比,你怎么能用英语或历史解决某个问题呢?总之,复杂科学指的是一类广泛的生命现象,我们正在慢慢找到正确思考它们的方式。

三联生活周刊:复杂科学的发展与计算机技术的迭代密不可分,但你此前也曾撰文提出,随着机器智能做预测的能力越来越强大,人类理解现象背后机制的能力也在逼近极限。假定这是一种即将到来的危机,它和复杂科学的关系是什么?

大卫·科莱考尔:首先,有两种看待科学的方式。一种认为,科学是为了改善人类生活而存在的事业,科学家的任务是理解我们生活的世界,和人文、艺术活动没有本质不同。另一种是更实用主义的,其目标往往局限在提高一两个指标上的表现。在我个人看来,后一种更像是工程学。举个例子,有很多像黑箱一样不透明的算法,它们妨碍我们对世界的理解,无助于人类发展。这是关于科学事业,在观念上存在的一种分野。

那复杂科学应该如何做?我们前面已经谈到物理学固有的还原论倾向、对简洁表达的追求,但在充满噪声的城市、丛林中,我们找不到天体运行那样明显的规律。而针对这些复杂、混乱的系统,其实已经演化出两种替代性解决方案。一种是机器学习和统计学在做的:把所有模式、数据都输入进去,然后找规律、对称,这些结论可以用来预测,但不能解释为什么会如此。另一种方案是试图理解这些模式从何而来,这是科学真正的任务,即使那些理解本身的用处不大,也不改变这一点。

我们需要同时执行这两种方案,而不是其中一种。但在那些技术官僚式的谈话中,我们可以听到,人们越来越趋向于放弃、牺牲关于理解的工作,只关心怎么做预测。这其中可能有技术性原因。但我认为,复杂科学想做的是站在人的角度理解世界,只有这样,人们才能为自己的未来作选择。复杂科学是一场革命吗?

三联生活周刊:一个科学家必须受过多学科的训练,才能研究复杂系统吗?研究复杂系统的门槛是什么?

大卫·科莱考尔:我觉得多学科训练不是必要条件。我和很多学者打过交道,不只是科学工作者,包括人文学者,甚至作家、电影导演、音乐家,我发现各个领域都存在两类人。一类人非常喜欢自然历史、分类学,爱钻研某个部分的具体细节,另一类人更关注规律和统领性的概念。达尔文是生物学家,但他试图描述的是整个自然界的秩序,而有的物理学家只专注寻找新的粒子,就仿佛在搜索从未被记载过的花。所以倒不是学科训练决定了什么,圣塔菲研究所在组建时,一直在寻找同时具备这两种特质的人。

研究复杂系统还需要能在数学和计算方面有所突破的能力。因为对于理论研究来说,真正的工作语言不是英语、西班牙语或者中文,而是数学,它使大家的工作保持一定的连贯性,不至于彻底断裂开。

三联生活周刊:兼具这两种倾向的人是出于天赋还是经历?这似乎也关系到为何我们不愿承认事物的复杂性。

大卫·科莱考尔:我不知道这种特质是怎么来的,但我知道它会如何表现——同时热爱科学和艺术。热爱艺术意味着热爱多样性和非常个人的表达,而科学本质上是匿名的,个人会消失在其中。换句话说,如果一项科学工作非常依赖某个人的特质,那它或许不是合格的。但在艺术中,如果个人消失了,我不确定一个作品是否还能成立。总之,我认为同时热爱科学和艺术提示着一个人对普遍性和个性的双重探索。有些人可能天生就会这样,有些人可能是后天习得的,我也不确定。但如果你不是两者兼备,我一般通过半小时的聊天就能判断出来,不需要很久。

事实上,大多数科学家都不是这样的,而且这完全不消减他们做出的贡献。因为大多数人不从事复杂科学,和我们做的不是同一种事情。两种特质兼备的人更像是具有一种特定的思维图式,它恰好很适合复杂科学。

三联生活周刊:那么在复杂科学出现之前呢?过去有哪些科学家可以称得上兼具这两种特质的代表?

大卫·科莱考尔:这是个很好的问题,其实说来还有点奇怪,因为如果我们想一想文艺复兴时期,在现代科学的起点,这样的人简直到处都是!在当时,如果你只专于某个学科,会因此受到“惩罚”,但现在反过来了。比如polymath(通才)这个词本来是褒义的,但对很多人来说完全不是什么好词。又比如dilettante现在充满了贬损的意味,可在18世纪它还是个好词(注:dilettante现在指一知半解者,过去指文化艺术爱好者,通常为贵族)。所以,对于这种特质,我们的社会从包容转换到了不包容的阶段。

有本马上要出版的关于圣塔菲研究所的书,那位作者认为,从事复杂科学的人似乎更接近17、18世纪,离19、20世纪反而更远。过去的两个世纪中,科学变得高度专业化,和市场、工业绑定得越来越紧。这不一定是坏事,只是和从前不同罢了。而复杂科学就像一个小岛,漂在历史中的另一个时区。

三联生活周刊:你并不抗拒别人说你们做的事情很边缘?

大卫·科莱考尔:不,我很喜欢这种说法,我们大多数人都愿意把自己想得很特别,不是吗?处在中心位置有点无趣,因为真正的发现往往不会在所谓的核心产生,而是从边缘地带开始的。处在边缘的确不太舒服,危险和不确定性会更多。具体到圣塔菲研究所,我想我作为所长的职责就是要把它引向一个不是很稳定的位置,因为我们不是一所大学。大学首先需要对学生负责,传授可靠的知识、已经被论证过的想法,但我们想做的是探索性的工作。

三联生活周刊:我们注意到,复杂科学也在更多介入现实,这和探索前沿是否矛盾?

大卫·科莱考尔:相比40年前,现在的政策部门对复杂科学非常感兴趣,我们经常和政府、联合国、世界卫生组织交流。但他们之所以会找来,正是因为我们产出的前沿观点。所以我们必须在生产和收割新知识之间维持平衡。

资金层面也存在一些矛盾。一般而言,赞助者都希望科研人员做出担保,研究这个东西能带来什么。圣塔菲研究所的幸运之处在于,它完全依靠私人捐赠运转。但在欧洲,大部分研究所都依靠政府拨款,如果你做的研究太过前沿,转化成果的前景不够确定,会更难得到支持。

如何将想法落地也是个大问题。之前新加坡政府找过圣塔菲研究所的城市理论组合作,他们特别希望得到一些直接的答案,比如,告诉我们把公园放在哪条街上。但理论研究不是这么回事,很多科学家也不清楚政策制定的过程。从理论到政策,其实需要政策研究者在中间帮助对话,这是一种特殊的技能,但是许多政策研究者对基础研究不够了解,也就无法回应政府部门的需求。这几年,我看到很多所谓的复杂系统政策研究只是徒有其表,建个模型,放点数据,似乎配什么结论都行。在一个健康的社会里,基础研究和政策制定都该被给予真正的尊重。

三联生活周刊:你会把目前为止的复杂科学称作一场革命吗?如何理解复杂科学可能承担的历史角色?

大卫·科莱考尔:首先,这是一项仍在进行中的工作。至于革命性,我认为它在物理学、生物学或社会学中有潜力促成全面的变化。当我们把文艺复兴式的精神气质和21世纪的数学、算力相结合,应该能做出很棒的事情,当然也可能是糟糕的事了。但我还是觉得复杂科学会变得非常重要。在更远的未来,我期待复杂科学和量子力学一样颠覆人们思考生命宇宙的方式。

由于我的职位,我或许能更清晰地看到,政策领域、学术界已经在发生缓慢但剧烈的变化。而且我相信这种影响是正面的。因为你必须尊重另一个学科的人的观点,进行跨领域的对话,如果你只关注自己的院系,就不可能在复杂科学研究中成功。

我们谈论的这些不啻于要对两件事进行重构:一是我们用来思考现实的框架;二是社会,包括过去200多年都在鼓励学者收窄视野的学术社会。要做到这些有无数障碍,但最难的或许是,它需要愿意不断从零开始、不介意从会议室里的权威人物变成学徒的科学家。 混沌科学混沌现象三联生活周刊