飞越疯人院

作者:苗炜 文学评论中有一个说法,叫“不可靠的叙述者”,小说叙事还有一个手法叫“自由间接体”,这些名词其实没什么意思,但我在这里想借用一下“不可靠的叙述者”这个词。

文学评论中有一个说法,叫“不可靠的叙述者”,小说叙事还有一个手法叫“自由间接体”,这些名词其实没什么意思,但我在这里想借用一下“不可靠的叙述者”这个词。

有一本书叫《如何成为一个精神分裂症患者》,作者约翰·莫德罗,开头就说,我六七岁时,被我妈带着去看医生,医生说,这孩子有病,要送进精神病院,否则症状会越来越严重。妈妈没把他送进医院,但总疑心这个孩子有病。莫德罗撒尿和泥,玩动物粪便,妈妈就说,你这样的孩子会被送进精神病院的。过圣诞节,莫德罗拿着未拆封的礼物,说他开了天眼,知道盒子里是什么礼物,爸爸就说儿子有毛病。莫德罗说自己的太奶奶是个自私的老太太,逼着太爷爷自杀,拿太爷爷的保险,说自己的精神分裂症不过是一家人变态人格的不断累积。

莫德罗的这本书,有一套关于精神分裂症的理论,有自己的回忆,有对精神病治疗的历史梳理。莫德罗上学后,被老师视为异类。他说,社会上的人无非是两类,一类是彼此差不多的正常人,一类是总和别人不一样的异类,正常人把异类视为精神病。这其实就是涂尔干这类社会学家说的话,社会先定义了“正常人”,然后产生了“异常人”,把“异常人”归为少数。

莫德罗在1960年发作,1961年痊愈,后来写了这本书,再后来建了一个个人网站。在个人网站上,他把自己的形象P成弥赛亚,放到宗教画中。他还引用好几位医学专家的推荐语,但我读的时候,那种“不靠谱”的感觉太强烈了。我这里借用“不可靠的叙述者”这个词,没有任何修辞或者美学上的意思,就是字面上的意思。我觉得作者不靠谱,作者并不是在说谎,但他说的不可靠。我也没有能力说清作者哪个段落说的不可靠,但“内心不确信”。有很多书,都会让我们感到“内心不确信”。

比如,有一个女记者叫苏珊娜·卡哈兰,她是《纽约邮报》的记者,这份报纸就很不靠谱。苏珊娜2009年罹患脑炎,却被误诊为患有精神分裂症。痊愈后,苏珊娜对精神病学的学科历史进行了深入的调查,并出版了两本书——《燃烧的大脑》和《精神病院里的正常人》。据说,“她的调查在美国获得了广泛的关注,网飞根据她的经历拍摄了电影,专业医学期刊《柳叶刀》也刊登了她的成果”。

我看过她写的《精神病院里的正常人》,她在后记中感谢了一大堆专家,但跟《隐谷路》相比,她的这本书还是给我一种非常不可靠的感觉。记者这个职业,记者所进行的一些采访,并不增加他们讲故事的可信度。

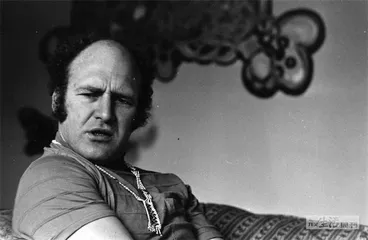

肯·凯西,从小体格强壮,擅长摔跤,凭借体育奖学金进入俄勒冈大学学新闻,1959年到斯坦福大学学写作,他自愿参加了一个精神药理学的试验项目,在医院里服用致幻剂,留院工作。1962年,他的小说《飞越疯人院》出版。小说的叙述者是印第安人“酋长”布洛姆登,布洛姆登被诊断为精神分裂症,整天在医院里拿着大扫帚,他不言不语,实际上是装聋作哑。一开始他感觉周边有雾,连六英寸外都看不清,他将外面那个控制一切的系统称为“联合机构”,他被逼着吃下药片,担惊受怕,但他开始讲麦克墨菲的故事,“就算事情压根儿就没发生过,我说的也都是真的”。

肯·凯西,从小体格强壮,擅长摔跤,凭借体育奖学金进入俄勒冈大学学新闻,1959年到斯坦福大学学写作,他自愿参加了一个精神药理学的试验项目,在医院里服用致幻剂,留院工作。1962年,他的小说《飞越疯人院》出版。小说的叙述者是印第安人“酋长”布洛姆登,布洛姆登被诊断为精神分裂症,整天在医院里拿着大扫帚,他不言不语,实际上是装聋作哑。一开始他感觉周边有雾,连六英寸外都看不清,他将外面那个控制一切的系统称为“联合机构”,他被逼着吃下药片,担惊受怕,但他开始讲麦克墨菲的故事,“就算事情压根儿就没发生过,我说的也都是真的”。

这本小说被改编成电影时,肯·凯西写了两稿剧本,但很快就不干了。后来的编剧把布洛姆登的叙述视角改为全知的视角,小说及电影的名字都来自一个古老的美国民谣,但酋长哼唱这段民谣的段落没有出现在电影中。肯·凯西对电影《飞越疯人院》非常不满,他跟制片人打过官司,获得了一笔补偿,他发誓不看这部电影,据说有一次他在电视上偶尔看到,立刻换台。但根据合同,他能从这部电影的利润中获得2.5%的报酬。这部投资400万美元的电影在美国国内挣了将近2亿美元。

对比小说和剧本,最大的变化就是叙述者布洛姆登,小说是以他的视角在讲故事,他会回忆爸爸和妈妈,回忆俄勒冈大草原上的月亮和狩猎,回忆原来的印第安人村落被白人政府买下,白人政府对印第安人的压制和这所医院对病人的压制是一样的。一部小说是带有叙述者的语气的,肯·凯西对电影的不满,或许就是他独特的声音被抹杀了。

肯·凯西1994年接受《巴黎评论》采访时说,他爸爸曾经带他去看俄勒冈的牛仔竞技大赛,他和原住民一起玩,经过哥伦比亚河峡谷时,发现那里正在建大坝。印第安人的捕鱼地消失了,他们的村落被政府买了下来,他们要移居到别处。有一个印第安人,嘴里咬着一把刀,撞向一辆柴油卡车。这个自杀行为给凯西留下深刻的印象。正是基于这种“野性中蕴含救赎”的观念,肯·凯西选择布洛姆登来做小说的叙述者,布洛姆登能记起深夜站在水坝上听到的声音,能感受到“联合机构”那种无情又残忍的力量。他10岁时,村子里来了三个白人,跟村里人说,这个村子能换来多少钱,他们根本无视年少的布洛姆登,所以布洛姆登就变成了一个“聋哑人”,他听不懂外在的变化,也无从表达自己的看法。肯·凯西选择布洛姆登来讲这个故事,肯定有他诗意的考虑。

然而,我无法想象《飞越疯人院》这个电影以装聋作哑的布洛姆登的旁白来讲故事。放弃布洛姆登的叙述视角是合理的,我们看这部电影的时候,需要另一个更可靠的叙述者。

写作者如果对笔下的人物有强烈的情感,他恨不得笔下人物能在稿纸上活起来。我不知道演员看到小说中的那些活跃的人物时会是什么样的感受。影星柯克·道格拉斯看到小说《飞越疯人院》后,立刻买下了改编权,他要让麦克墨菲活起来。他先改成了话剧,在百老汇演了半年,受到的评论都不太友好。他希望把这个故事改编成电影,扮演里面的麦克墨菲,但好莱坞没人对这个故事感兴趣。柯克·道格拉斯说,这个故事中有些东西让好莱坞不舒服。十年后,柯克的儿子迈克尔·道格拉斯说,您这个版权砸在手里这么久了,我再出去试着卖卖吧。

写作者如果对笔下的人物有强烈的情感,他恨不得笔下人物能在稿纸上活起来。我不知道演员看到小说中的那些活跃的人物时会是什么样的感受。影星柯克·道格拉斯看到小说《飞越疯人院》后,立刻买下了改编权,他要让麦克墨菲活起来。他先改成了话剧,在百老汇演了半年,受到的评论都不太友好。他希望把这个故事改编成电影,扮演里面的麦克墨菲,但好莱坞没人对这个故事感兴趣。柯克·道格拉斯说,这个故事中有些东西让好莱坞不舒服。十年后,柯克的儿子迈克尔·道格拉斯说,您这个版权砸在手里这么久了,我再出去试着卖卖吧。

迈克尔·道格拉斯找到了奇幻唱片公司的老板索尔·赞茨,赞茨以前表示过对《飞越疯人院》的兴趣,但他不想让柯克·道格拉斯演。柯克想演麦克墨菲,如果不让他演,他就不卖改编权。杰克·尼科尔森对麦克墨菲这个人物极有兴趣,一直想演麦克墨菲。等这部电影真的开拍时,所有人都觉得柯克·道格拉斯太老了,杰克·尼科尔森最合适。1976年,《飞越疯人院》获得奥斯卡五项最重要的奖项——最佳影片、最佳导演、最佳男演员、最佳女演员、最佳改编剧本。杰克·尼科尔森的片酬是影片利润的10%,他在颁奖仪式上对编剧说,我赚到钱了!柯克·道格拉斯也赚到钱了,他的儿子担任制片人,但柯克·道格拉斯说,我从这部电影里赚的钱比我扮演任何一个角色挣到的钱都多,但如果能让我演麦克墨菲,我愿意把我赚的每一分钱都给片方。

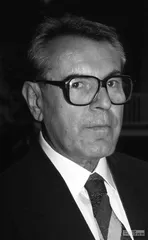

1971年,迈克尔·道格拉斯打电话给索尔·赞茨时,没想到这部电影能如此成功。他们当时想的是用比较小的成本,把这部电影给拍出来。他们找到一个落魄的导演,米洛斯·福尔曼。福尔曼是捷克人,1968年流亡美国,拍了一部不太成功的电影,正在纽约切尔西区一间旅馆里为房租发愁。他接到电话,跟迈克尔·道格拉斯、索尔·赞茨一起出去吃饭,8点钟进了一家日本餐馆,到饭馆打烊,服务员把后厨和桌子都收拾干净了,他们还在聊。

米洛斯·福尔曼1932年出生,他还记得母亲被盖世太保带走时的场景,那时他7岁,母亲到他床边,跟他吻别,此前,他的父亲已经被关押到集中营。青年福尔曼在布拉格学电影,他的文学课老师是米兰·昆德拉。60年代,福尔曼在布拉格崭露头角,柯克·道格拉斯访问中欧时,就曾和他有过接触,答应给他寄一本小说《飞越疯人院》,但书寄到捷克,被海关没收了。然而,该是他的电影就一定还是他的电影。福尔曼决定拍摄《飞越疯人院》之后,有朋友劝他,这个故事太美国了。福尔曼回答说,不,这个故事写的是极权主义,我刚从那儿逃出来。对你来说,这是个美国小说,对我来说,这是真实的生活,我太知道大护士是怎么回事了。

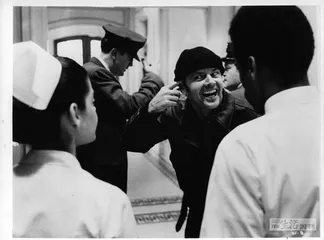

《飞越疯人院》这部电影是按顺序拍摄的,除了出海捕鱼那场戏。影片开场是田野和山脉,一对汽车大灯穿过风景,麦克墨菲在两名执法人员的护送下抵达精神病院。他亲了警卫一口,他被带到院长办公室,跟院长谈话。俄勒冈精神病院的院长出演了自己,福尔曼喜欢用非职业演员,但他不给非职业演员看剧本,也不会让他们排练,尼科尔森和院长的对话场景拍了四条。院长在办公桌上管理着他的病人,他发出行政指令,精神病院转化为社会对其持不同意见者实施的复杂镇压的缩影。麦克墨菲来了,他想唤起病人残存的人性,他是一个秩序的破坏者。他与拉切特护士的暴政展开了一场斗争,这倒不是说麦克墨菲对他的病友有多少同情心,他只是为自己找乐子,不甘于被操纵,也不甘于看到别人被操纵,他想在心理层面释放病人。

《飞越疯人院》这部电影是按顺序拍摄的,除了出海捕鱼那场戏。影片开场是田野和山脉,一对汽车大灯穿过风景,麦克墨菲在两名执法人员的护送下抵达精神病院。他亲了警卫一口,他被带到院长办公室,跟院长谈话。俄勒冈精神病院的院长出演了自己,福尔曼喜欢用非职业演员,但他不给非职业演员看剧本,也不会让他们排练,尼科尔森和院长的对话场景拍了四条。院长在办公桌上管理着他的病人,他发出行政指令,精神病院转化为社会对其持不同意见者实施的复杂镇压的缩影。麦克墨菲来了,他想唤起病人残存的人性,他是一个秩序的破坏者。他与拉切特护士的暴政展开了一场斗争,这倒不是说麦克墨菲对他的病友有多少同情心,他只是为自己找乐子,不甘于被操纵,也不甘于看到别人被操纵,他想在心理层面释放病人。

精神病院是一个由门、锁和笼子组成的迷宫般的监狱。那些让病人平静的音乐,也是一种阴险的统治手段。病人打牌嬉戏,但无法逃脱监禁之感。他们按时吃药,按时进行团体治疗,稍有反抗就会被带上约束带,被电击治疗。拉切特护士,被酋长称为“大护士”,她在电影中的样子要比小说中的样子温和一些,她总认为自己在做正确的事情,她维护秩序和例行公事,用最平静的微笑压制所有男病人的反抗。福尔曼谈到她的性格时说,拉切特护士深信她做得很好,这是真正的戏剧,这比一个知道自己做坏事的邪恶的人要可怕得多。

《飞越疯人院》让米洛斯·福尔曼和索尔·赞茨成为最好的合作伙伴,他们后来拍了《莫扎特传》和《戈雅之灵》。50多年前,昆德拉指导福尔曼看法国小说的时候,福尔曼还看了一本关于西班牙宗教裁判所的书,“我不敢相信我在读什么。我在读自己国家正在发生的事——让人们承认他们没有犯下的罪行。彼时彼地,我不可能拍那样一部电影。但种子播下了。到80年代,我和索尔·赞茨在马德里宣传《莫扎特传》,我第一次去了普拉多博物馆,我当年在布拉格看到的那本书就展现在我面前。我要把戈雅和宗教裁判所放在一起拍一部电影”。

《戈雅之灵》这部电影2006年上映,不是大片,却是74岁老导演的谢幕之作。他说:“艺术家天生就是叛逆者,就像《飞越疯人院》中的麦克墨菲,个人反抗机构的冲突,是一场无止境的冲突,一场本质的冲突。我们需要机构,我们创造它们,我们用税款支付它们来为我们服务。可反过来,我们总是要供他们驱使。我认为在过去、现在和将来,这都是人类最本质性的冲突。”

米洛斯·福尔曼2018年去世,布拉格帕里斯卡街上的一个小广场被命名为“福尔曼广场”,紧邻俯瞰伏尔塔瓦河的洲际酒店。1976年他获得奥斯卡奖的时候,他的双胞胎儿子获准离开布拉格,去美国和父亲团聚。人何以反对人,这真是一个本质性的冲突。不正常的人

上世纪80年代,我还是一个懵懂的少年,某一个夏日的晚上,我在地坛公园看了一场露天电影,电影名字是四个字的女人名字,我后来一直记不太清楚到底是“克里斯蒂”还是“弗兰西斯”,但她在精神病院中被切除脑额叶那一幕实在是我的童年噩梦之一。我还在电影院里看过一部《上帝的笔误》,一个精神正常的女人,被送进精神病院里调查,她说自己没病,但在精神病院里说自己没病,就是精神病人的一个主要症状,这也是我最早接触到的吊诡之一。评论家说,人们对精神病患者、精神病医院及医生的感知很大程度上是由电影来塑造的,在1935年至1990年间,有34部美国电影是以精神病院为主要场景的。

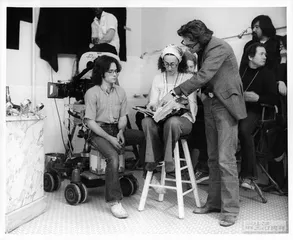

1975年1月,《飞越疯人院》剧组前往俄勒冈州立医院,开始为期11周的拍摄。一到那里,医院院长就给他们在演员阵容中增加了几张新面孔。院长说,病人演电影,会是一种治疗。尼科尔森在深夜被引领着观看了电击治疗,他说:“我不会忘记凌晨4点在楼上戒备森严的病房看休克治疗的场景,他们让我看了三场,那种氛围一下笼罩在我身上。”

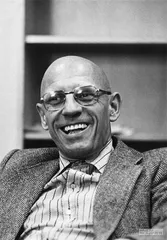

就是在电影拍摄期间,福柯在法兰西学院上课。每年1月初到3月底的每个星期三晚上5点45分到7点15分,是福柯的讲课时段。1975年,有一位记者记录下福柯讲课的场景:“福柯健步走进教室,好像某个人一头扎进水里,他穿越人群坐到讲台的椅子上,往前推一下麦克风,放下讲稿,脱下外套,一秒钟也不耽搁,麦克风里就传出他响亮的声音。大厅里有300个座位,但挤着500个人,福柯讲得清晰,言简意赅,没有任何即兴的痕迹。他每年只有12次课来讲述他上一年的研究工作,所以他尽量讲得精练一些。7点15分,福柯结束讲课。学生们冲向讲台,不是为了和福柯讲话,而是去关掉各自的录音机。”

福柯1975年的讲课稿,后来被整理出版,题为《不正常的人》。1975年1月8日,他讲的是“刑事案件中的精神病鉴定”;1月15日,他讲的是“疯癫与犯罪,邪恶与纯洁”;1月22日,他讲的是“三种不正常的人”。从1971年开始到1984年去世,福柯每年1月初到3月底都会讲课,除去1977年休假一次。所谓“三种不正常的人”,一是“畸形人”,二是“需要改造的个人”,三是“手淫的儿童”。“畸形人”在古罗马时期就已出现,这个词不是指瘸子、瞎子这样的残疾人,而是指不符合自然规律,对法律构成麻烦的人,比如阴阳合体的人。“需要改造的个人”出现在17世纪和18世纪,资本主义需要把人培训成守纪律的工人,在肉体和行为上加以训练。“手淫的儿童”在18世纪的英国被视为一种问题,手淫会导致各种疾病,成年人得的病,从根儿上说都是小时候手淫造成的,所以英国学校里搞了很多体育运动,要把孩子累晕,不让他们手淫。

我在80年代看露天电影的时候,已经知道什么是“畸形人”了,那时候大人们指指点点说某某人是个“二椅子”,实际上那个人只是有点儿同性恋气质,但在我的想象中,他阴阳合体,行为怪异,我要躲着他走,却不知道自己作为“手淫的儿童”,其实也属于“不正常的人”。我那时能感受到自己处于社会的规训之下,虽然我还没有读过福柯的《规训与惩罚》。那时候有一部电视剧非常火,叫《寻找回来的世界》,讲的是一所工读学校里,几个好老师,让一批暴戾的学生重又变得温顺。宋丹丹在里面扮演了一个失足少女,许亚军在里面扮演了一个问题少年,他们都“不在这个世界里”,需要有人帮他们“寻找回来”。我的一位初中同学,就被送进了工读学校。老师告诉我们,每个学生都有一个档案,如果你犯了大的错误,就会被写进档案里,“跟着你一辈子”。你在学校里犯错会受到处分,处分分为几个等级——警告、记过、记大过和留校察看,然后就是开除了。每个同学都能在街头看见法院贴的白色布告,上面有一串犯人的名字,好多名字会被打上红色的叉子。

我在80年代看露天电影的时候,已经知道什么是“畸形人”了,那时候大人们指指点点说某某人是个“二椅子”,实际上那个人只是有点儿同性恋气质,但在我的想象中,他阴阳合体,行为怪异,我要躲着他走,却不知道自己作为“手淫的儿童”,其实也属于“不正常的人”。我那时能感受到自己处于社会的规训之下,虽然我还没有读过福柯的《规训与惩罚》。那时候有一部电视剧非常火,叫《寻找回来的世界》,讲的是一所工读学校里,几个好老师,让一批暴戾的学生重又变得温顺。宋丹丹在里面扮演了一个失足少女,许亚军在里面扮演了一个问题少年,他们都“不在这个世界里”,需要有人帮他们“寻找回来”。我的一位初中同学,就被送进了工读学校。老师告诉我们,每个学生都有一个档案,如果你犯了大的错误,就会被写进档案里,“跟着你一辈子”。你在学校里犯错会受到处分,处分分为几个等级——警告、记过、记大过和留校察看,然后就是开除了。每个同学都能在街头看见法院贴的白色布告,上面有一串犯人的名字,好多名字会被打上红色的叉子。

每个人都要好好学习,如果你的学习不好,你就不能上高中,只能去学点儿专业知识,从事低级一点儿的工作。我那时的想象力还不足以想象精神病院和监狱,但身处学校,就能感受到权力无处不在、无时不在,我们被层级监视、规范化裁决。我上小学的时候,上课总是坐不住,班主任给我们讲了邱少云的故事。邱少云跟战友潜伏在野外,美国人的燃烧弹投掷下来,邱少云宁可自己被烧死,也不暴露目标。老师说,邱少云被火烧死了,都不乱动,你们怎么就管不住自己呢。我听了故事之后,上课的时候就更难受了,总担心被火烧到。我对学校的恐惧延续至今。所以,我30多岁的时候,看到电影《刺激1995》和《飞越疯人院》,不难想象自己就是肖申克监狱里的一个囚犯或是州立医院里的一个病人,我崇拜能逃出去的英雄。飞越疯人院

《飞越疯人院》小说开头,麦克墨菲被送进医院,护工让他洗澡,他拒绝了:“他们今早让我在法院洗澡,昨天晚上在监狱也让我洗澡。如果设施允许的话,坐出租车来的路上他们会把我的耳朵也洗一遍。天啊,每次他们把我运到某个地方之前、之后和当中,我都要被彻底搓洗。”

麦克墨菲被送进了精神病院,他要参加集体治疗,拉切特护士主持,讨论每一个病人的病情。麦克墨菲提出要看棒球比赛,要更改时间表,大护士说,你们可以投票。时间表是一种规训,时间表意味着序列化的活动,你该起床了,你该睡觉了,你该吃药了,你该进行集体治疗了,你某时某刻才可以打牌看电视。大护士掌握时间表,病人要做的就是让自己的身体服从时间表,就像工厂流水线对工人的管理一样。我们的人生时间也被筹划:第一,时间被划分为连续性的片断,这些片断必须在一个特定的时间点结束;第二,这些片断被安置于一个分析性的规划或序列之中,它们按照难度或复杂性的递增而一个接一个地排列;第三,每一个时间片断都以一次考核而告终,这一考核使管理者可以对每一个人加以区别、分等和归类;第四,在这种等级排列之后,每一个人都将获得一个角色以及一系列的操练,这些操练与他们在等级序列中的位置相匹配。我这里不是要讲解福柯的《规训与惩罚》,我只是说,麦克墨菲要更改时间表,这个挑战实在太常见了。如果你规定,你的孩子每天只能看一小时动画片,只有周末才能玩iPad,那你就得时常面对孩子的挑战。在麦克墨菲所处的病房,6点半起床,7点进食堂,8点玩拼图游戏,这是雷打不动的规定。

病人要看棒球,但电视电源被切断了,病人围在电视机前,大护士在后面叫喊着纪律和秩序,说他们要受到惩罚。在这一刻,大护士丧失理智了吗?我们看小说中的情节。大护士召集了一次会议,她认为麦克墨菲是病房中的不安定因素。有一个护工提出,麦克墨菲可能是一个精明的骗子,他假装病人离开了劳改农场,进入舒适的医院,但医生认定麦克墨菲病入膏肓,并且有很强的攻击性,“他曾经多次出于对权威人物的仇视而闹事,在学校,在服役时,甚至在监狱里”。要不要把麦克墨菲转移到另一个病房——心理失常者病房?拉切特不同意——“不,他不是非同寻常的。他只是一个人,仅此而已,一样受制于任何人都会感受到的恐惧、懦弱和胆怯。我有很强烈的感觉,再有几天时间他会向我们同时也向其他病人证明这一点。如果我们把他留在这个病房里,我确信他的鲁莽傲慢会减退,他的反抗也会最终削弱为零。”她微笑着,“我们的红头发英雄也会自降为病人们能够认清并且丧失对其尊重的某种人,一个爱吹牛的家伙”。拉切特护士很理智,她要把麦克墨菲留在自己的病房里,相信自己能降服这个捣乱的不安定因素。“我们有几个星期、几个月甚至几年的时间,麦克墨菲先生是被判入院的,他需要在这家医院待多久完全取决于我们。”

麦克墨菲是被判入院的,他发现病房里的小伙伴有不少是自愿入院的,像比利这样的小伙子,应该在大街上开着跑车追女孩,怎么能忍受住在精神病院里。比利告诉他,你以为我不愿意要一辆跑车和一个女朋友吗?但是,你被嘲笑过吗?我既不高大也不强悍,我们这里的病人都不够高大强悍。在电影最后的高潮部分,拉切特护士威胁比利,我要把你的所作所为告诉你妈妈,于是比利自杀了——“告诉你妈妈”,这句话是一个非常可怕的威胁。每个小孩子都受到过这样的威胁。拉切特护士说过一段话来讲精神病与“不服从”的关系:“你们当中的很多人之所以在这里,就是因为无法适应外面世界的社会规则,因为你们拒绝正视它们,因为你们试图躲开和回避它们。在某段时间,也许是你们的童年时代,你们无视社会规则却被允许逃脱了。当你们违反某个规则,你们想可能会被处置,但是惩罚却没来。你们的父母愚蠢的仁慈也许就是造成你们目前生病的病菌。我告诉你们这些是希望你们理解,我们执行纪律和秩序完全是为了你们自身的利益。”

在电影中,大护士的这些话都被删去了,但路易斯·弗莱彻还是凭借出色的表演获得最佳女演员奖。弗莱彻女士领奖时,在台上用哑语感谢了失聪的父母。好的表演未必需要好多台词。电影中还有一幕反抗,契斯威克想从大护士手里拿回香烟,他不明白,为什么自己的烟,要控制在大护士手中,大护士给他烟,他才能抽,为什么不能自己做主,想抽烟就抽烟。麦克墨菲打破了护士站的玻璃,把万宝路拿出来,其结果是,契斯威克和麦克墨菲接受电击。小说中略有不同,小说中的契斯威克没拿到烟,在游泳池中自杀了。小说中有两个人自杀,电影中只有比利一个,比利先是用性进行反抗,而后用死亡进行反抗。一般人也就有这两种反抗手段。

电影中很关键的一幕是麦克墨菲要抬起那个大浴盆,但他没那么大力气,他涨红了脸,颓然退下,他说,我试过了,我尽力了。But I tried,though,Goddammit,I sure as hell did that much now,didn’t I?影片最后,麦克墨菲被实施了脑叶切除手术,脑袋上有伤疤,受到惩罚的人都会有一个标记,就像《水浒传》里的林冲。即便没伤疤,麦克墨菲那样子也“不正常了”,他的生命之灵光已经被剥夺了,酋长用枕头闷死了他,然后抬起大浴盆,砸烂窗户,逃了出去。浴盆被抬起来后,水管里的水喷涌而出,受过弗洛伊德一点儿教育的观众都会明白,这是射精,那个浴盆上的铬合金面板和玻璃喷头及石材的重量,是为了不让你射精。

酋长抬起来的那个东西到底是什么呢?小说中写的是“控制面板”,电影里看到的是一个大水槽,它是浴室内的一个装置,用石头做成,有水压表,有温度调节,有很多喷头。我在爱德华·肖特的《精神病学历史》一书中看到一张照片,是密西西比精神病院里的“大水槽”,比电影里的那个还要大,护士正在给一个病人冲澡,控制面板上的按钮可以调节水温,可以增减水流的冲击力。有很长一段时间,人们相信水疗能对付各种慢性病,也能对付精神病,冷水能对付癫痫,冷热水交替的“苏格兰灌注法”可以让歇斯底里的病人平静下来。

爱德华·肖特在《精神病学历史》中有一小节,简单回顾了“反精神病学运动”,提到里面的几位关键人物和几本重要著作,如福柯的《疯癫与文明》、萨斯的《精神病的神话》、戈夫曼的《收容院》等。他也提到了《飞越疯人院》的小说及电影。英国的莱恩被视为“反精神病学运动”的旗手,他认为,疯狂和理智是相对现象,扭曲的父权家庭挫败了人们的欲望,限制了人们的可能性,精神分裂症不是“适应失败”,相反,精神分裂症是一种不适应伪社会现实的成功尝试。

爱德华·肖特在《精神病学历史》中有一小节,简单回顾了“反精神病学运动”,提到里面的几位关键人物和几本重要著作,如福柯的《疯癫与文明》、萨斯的《精神病的神话》、戈夫曼的《收容院》等。他也提到了《飞越疯人院》的小说及电影。英国的莱恩被视为“反精神病学运动”的旗手,他认为,疯狂和理智是相对现象,扭曲的父权家庭挫败了人们的欲望,限制了人们的可能性,精神分裂症不是“适应失败”,相反,精神分裂症是一种不适应伪社会现实的成功尝试。

从历史上看,医生对精神病治疗时常有一些浪漫的看法。1823年,一本德国的精神病教科书上说:“一个人被激情所控制的那一刻起,秩序就不再主导他的生活。有什么办法来保护人们不受情绪的影响呢?自由。然而,这个世界没有给我们自由。”1947年,拉康说了一句话,“疯狂不是对自由的侮辱,而是像自由的影子一样跟随着自由”。荣格曾经劝一个学生不要去精神病院工作,说精神病学是医学的私生子。医生要治疗那些认为自己不需要治疗的人,精神科医生就是要建立权威,病人服从这个权威,就被视为得到了治愈。到“反精神病学运动”兴起的时候,疯狂被视为压抑的社会和寻求逃离其压抑的个人之间斗争的产物。精神病学家扮演着思想警察的角色,精神病诊断是一种旨在限制自由的武器。80年代,精神病治疗在苏联就是一种治安措施。你是一个不安定因素,你就会被关到精神病院里。

文学青年太喜欢这些说法了,创造者有一个“疯狂的谱系”,从荷尔德林到凡·高,从尼采到阿尔托,从食指到海子。所以,我年轻时看到《飞越疯人院》这部电影,实在很激动。我一直是怯懦的人,害怕自己疯掉,也害怕遇到疯子。等我上了年纪,重看这部电影,我只剩下一点儿好奇——精神病医生怎么看待这部电影?写过影评吗?

我在网上找到了一个医学博士的短文,他叫史蒂文·莫菲克,文章写于2014年。史蒂文说他参加了一个研讨会,早上9点开始放电影《飞越疯人院》,观影结束,医生们围在一起讨论。他没有记录医生都说了什么,而是回忆自己的经历——《飞越疯人院》这本小说1962年出版。那一年,我16岁,对弗洛伊德的《梦的解析》着迷,并决定成为一名精神病医生。1963年,《飞越疯人院》这出剧在百老汇上演。这本书和这出戏描绘了一家压抑的精神病院。肯尼迪总统是否熟悉这本书还不清楚,但他在1963年通过了具有里程碑意义的《社区心理健康法》。这部电影直到1975年才拍出来,同年我在阿拉巴马州农村一个军事基地的社区心理健康中心开始了我的精神病学生涯。

这位医学博士写得太简单了。但从肖特那本《精神病学历史》来看,相比监狱一样的精神病院,社区心理健康中心是一大进步。你不能再打一个电话就把老婆送进精神病院了。

后来,我找到杰夫里·利伯曼(Jeffrey Lieberman)写的《心理医生》(Shrinks),利伯曼曾经是哥伦比亚大学医学中心主任,担任过美国精神病医师协会主席,他在一个枪手的帮助下写了这本书。他上来先写了一个小故事,某个名人,带着自己在耶鲁大学上二年级的女儿来找他看病,女孩儿原本一切正常,某一日读《尤利西斯》,认定乔伊斯写这本小说是向某些天选之子发送密码,她精神恍惚无法学习,被带去做正念,越正念越糊涂,妈妈说,带她去看一个真正的医生吧。爸爸就带女儿来找利伯曼。利伯曼医生建议女孩立刻住院,那位爸爸说,可不要给我女儿穿上束缚衣。利伯曼说,这位先生对精神病院的想象还停留在上世纪70年代,现在的精神病院是一个温暖、科学的地方,女孩入院后先做一系列脑部检查,然后吃药,三个星期之后,女孩康复出院。但是,出院之后,那位爸爸就不再让女儿吃药了,那位爸爸认定,那些药物对女儿的大脑有害。所有治疗精神病的药物,都是对大脑的伤害,这也是“反精神病学运动”的遗产之一。

利伯曼医生看了很多关于精神病的电影,他在书中几乎列出了一个“精神病电影列表”。他说,好莱坞对精神病院充满敌意,其代表作是1948年的《蛇穴》和1975年的《飞越疯人院》,精神病院都被描绘成非常恐怖的地方,《沉默的羔羊》和《禁闭岛》也是如此。2013年索德伯格导演的《副作用》把精神类药物描绘得很差劲,贪婪的医生被邪恶的医药公司操纵。《终结者2》中,言行怪异的人会被关进精神病院,精神病院愚蠢又冷酷,而不是一个有同情心有医学能力的地方。笔锋一转,利伯曼医生又赞扬了影视界——《美丽心灵》就不错,精神病医生帮助了纳什,他才能获得诺贝尔奖。《国土安全》里的中情局探员凯丽,是在药物的帮助下维持了心智。《乌云背后的幸福线》更好,詹妮弗·劳伦斯凭借此片获得奥斯卡最佳女演员奖,詹妮弗说:“如果你哮喘,你就吃哮喘药,如果你有糖尿病,你就吃糖尿病药,但为什么你开始吃治疗大脑病变的药,你就被羞辱呢?”詹妮弗这几句话跟利伯曼医生书中的几句话是同构的,利伯曼医生说,为什么从未有过“反心脏病学运动”,从未有过“反肿瘤学运动”,偏偏有“反精神病学运动”呢?詹妮弗反对对精神疾病的污名化,利伯曼医生反对对精神病院和精神病治疗的污名化。

《乌云背后的幸福线》的男主演库伯,积极参与心理健康的宣传活动。2013年,利伯曼医生在白宫举行的一次心理健康招待会上遇到了库伯,演员对医生说:“我上高中时,有一位同学遭遇了严重的精神问题,我当时很恼怒、冷漠,没能很好地帮助他。拍摄《乌云背后的幸福线》,让我意识到很多人和我一样,对精神病人很冷漠,我希望这部电影给我的警醒,能经由我的努力,传递给别人。”

我没看过这部电影,但网络上有那种“五分钟看完一部电影”的短片,我花五分钟看完了,剪辑者的解说略刻薄,“这是一个精神病患者遇到另一个精神病患者的故事,两个人相爱了,在人群中发现,原来你也是和我一样的病人”。《乌云背后的幸福线》是个温情小故事,在“反精神病学运动”中,也曾有一个温情小故事,叫《我从未许给你一座玫瑰园》。

利伯曼医生还提到了一部电影叫《致命诱惑》,迈克尔·道格拉斯主演,他在片中演一个生活稳定的中年人,搞了一场露水姻缘,但他遇到的那个女人是偏执狂,要毁掉男主角的生活。扮演偏执狂女人的演员叫格伦·克洛斯,克洛斯的妹妹后来被诊断为躁郁症患者,侄子是精神分裂症患者,所以克洛斯投身心理健康宣传活动,游说观众不要歧视精神病人。有很多演员会在电视上讲述自己对抗抑郁症、对抗躁郁症的经历,利伯曼医生对此极为赞扬。跟轰轰烈烈的60年代相比,现在这个世界不那么“疯癫”,现在这个世界有点儿“抑郁”。

利伯曼医生说,精神病治疗正从束缚衣和电击疗法转向脑科学,他很高兴自己的职业生涯处在这个转折期内。利伯曼是以乐观的视角来看待医学进步的,他的书中有一章讲《精神障碍诊断与统计手册》(DSM)的编辑工作,1973年美国精神病医师协会开会表决,要把同性恋等“性异常行为”从DSM手册中删去,而世界卫生组织的疾病手册在1990年之前都把“同性恋”视为一种病态。利伯曼说,我们的协会比世界卫生组织进步多了,但媒体和“反精神病学运动”人士嘲笑我们,说我们“通过开会表决来诊断”。利伯曼医生不可能站在同性恋那一方去想问题。从进步的角度看,70年代的抗议者得到了他们想要的东西——黑人的权利,女性堕胎的权利,同性恋及跨性别者的权利。这不是进步吗?

然而,作家和导演不是这么思考问题的。肯·凯西和福尔曼塑造的疯人院,其目的不是治愈病人,而是通过宣布一群人疯了来囚禁他们。社会及其机构依赖于现状的稳定,他们要粉碎挑战现状的人。大护士代表着固定的模式、牢不可破的例行公事、个人意志服从机械化的管理,但麦克墨菲想要的是自由、不受限制的行动、幽默和更多的动物本能。

肯·凯西写完这本小说后,时常和金斯堡厮混。他对金斯堡说:“你不能把国家的状况归咎于总统,这总是诗人的错。你不能指望政客提出一个愿景,他们没有愿景。诗人必须想出这个愿景,诗人必须打开这个愿景,让它发光。” 精神病院飞越疯人院福柯福尔曼