你的身体仍然是战场

作者:钟和晏图片版权 (c)/ Barbara Kruger、Art Institute of Chicago

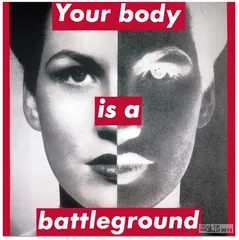

今年77岁的美国观念艺术家芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)有一幅著名的丝网印刷作品《无题(你的身体是战场)》,它的起源与特定的时刻有关。画面上是一张女性的脸的黑白照片,面容美丽端庄,但是没有身体部分。照片从中间被垂直分成对称的两半,左边是正片,右边是负片,像是一道明显的鸿沟。

今年77岁的美国观念艺术家芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)有一幅著名的丝网印刷作品《无题(你的身体是战场)》,它的起源与特定的时刻有关。画面上是一张女性的脸的黑白照片,面容美丽端庄,但是没有身体部分。照片从中间被垂直分成对称的两半,左边是正片,右边是负片,像是一道明显的鸿沟。

三个醒目的红色条块覆盖她的额头、鼻尖和下巴位置,上面的白色文字连在一起,构成“你的身体/是/战场”这句话。1989年4月,反堕胎法引发华盛顿妇女游行,克鲁格为此创作了这幅抗议性的海报,在学生的帮助下,张贴在纽约街头。

红底白字的口号对比鲜明,摆脱了广告图像中常见的消费语境,进入批判视野。关于堕胎的合法性,至今仍然是美国一个极具争议的话题。这张海报现在还在使用,就在今年,印度一个女性团体找到她,希望把《你的身体是战场》用于发生在印度的、与女性身体以及卫生产品供应有关的运动中。

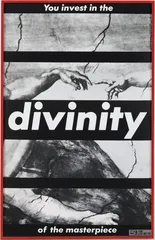

20世纪80年代初期以来,克鲁格以丝网印刷的公共艺术作品,不断出现在城市建筑物外墙、广告牌等场所。它们大多数以《无题》为标题,后面的括号中再加上重点的句子或者词语,代表开放的解释。那些有说服力的警句模糊了政治口号和广告语言之间的界限,传达可能是嘲讽,也可能是恳求的态度。它们有一种成为流行语的能力,“我”“你”“我们”等人称代词拉近了与观者之间的距离。

她总是遵循规则严格的基因重组与拼贴方法——复制过去的黑白照片,文字用标志性的白色无衬线字体叠加在上面,通常是Futura Bold Oblique,照片四周再加上一圈红色外框。现成的图像经过分离与重组,被植入新的命题。

她总是遵循规则严格的基因重组与拼贴方法——复制过去的黑白照片,文字用标志性的白色无衬线字体叠加在上面,通常是Futura Bold Oblique,照片四周再加上一圈红色外框。现成的图像经过分离与重组,被植入新的命题。

虽然作品形式已经发展到视频、沉浸式装置、用文字壁纸包裹的整个房间等,几十年来,她的表达方式一直保持不变。她始终像社会批评家一样,用图形作品发表对媒介、政治、消费主义等议题的评论。

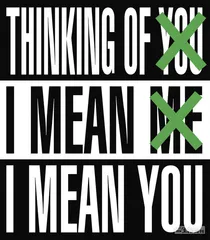

今年年初开始,伊利诺伊州芝加哥艺术学院、洛杉矶艺术馆和纽约现代艺术馆这三家机构联手,为克鲁格举办大型回顾展“想起你,我是说我,我是说你”,目的是重新审视她的作品在图像传播领域的影响力。这也是1999年以来,她第一次举办个展,从芝加哥艺术学院开始,3月份至7月份在洛杉矶艺术馆展出,2023年1月在纽约现代艺术馆结束。

今年年初开始,伊利诺伊州芝加哥艺术学院、洛杉矶艺术馆和纽约现代艺术馆这三家机构联手,为克鲁格举办大型回顾展“想起你,我是说我,我是说你”,目的是重新审视她的作品在图像传播领域的影响力。这也是1999年以来,她第一次举办个展,从芝加哥艺术学院开始,3月份至7月份在洛杉矶艺术馆展出,2023年1月在纽约现代艺术馆结束。

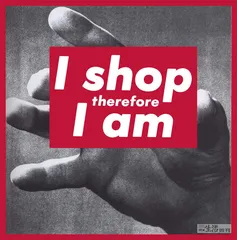

在芝加哥艺术学院,展览以重击的方式拉开序幕:观众从坡道进入,迎面就是《无题(我购物,故我在)》。一张手向前伸出的黑白照片,中间的红色矩形中,异常醒目地用白色文字写着“我购物,故我在”,向前伸出的手传递出对物质占有的强烈欲望。为了引导观看视线,照片的背景被模糊,五个手指中,最显著的食指指向“I”部分。整个图像被红色边框包围,形成局限的空间。

《我购物,故我在》完成于1987年,这次展示的是2019年重新制作的视频。原来的静态海报变成由碎片组成的拼贴,像是提供一次玩拼图游戏的机会。LED展示屏幕上,那些黑色和红色的碎片不断掉落下来,中间的句子已经模糊不清。

如何理解这句借用法国哲学家勒内·笛卡尔名言的流行语,取决于观看者的解读方式,可以把它视为精辟的反消费主义反讽,也可以说它是在理直气壮地宣扬消费至上的生活方式。克鲁格承认,“我不是一个愤世嫉俗的人,当我做这幅海报时,它不是在说‘你购物,故你在’,我把自己也包括在内了,我们都是其中的一部分”。

《无题(这就是我们做事的方式)》占据了左右两侧的墙面,它的构图与《我购物,故我在》一致,同样是向前伸出的手,但是手中的红色矩形被置换了。克鲁格将从网上找到的数百个模仿她风格的图像拼贴在一起,是对她的挪用者的一次公开挪用。

《无题(这就是我们做事的方式)》占据了左右两侧的墙面,它的构图与《我购物,故我在》一致,同样是向前伸出的手,但是手中的红色矩形被置换了。克鲁格将从网上找到的数百个模仿她风格的图像拼贴在一起,是对她的挪用者的一次公开挪用。

2006年以来,克鲁格一直在加州大学洛杉矶分校任教,她用“我购物,故我在”批评的商业界开始不断模仿她的风格,并回吐到广告中。比如,街头服饰品牌Supreme醒目的商标,红色条块中的白色Futura Bold Oblique字体,明显受克鲁格设计的启发,一种在致敬与抄袭的模糊地带进行挑逗的行为。

克鲁格采取了她的反击行为,2017年12月,她在纽约Performa双年展上呈现了一家模仿Supreme的快闪店,出售运动衫、T恤、帽子和贴纸等商品。这些白色或者黑色的T恤、帽衫像艺术品一样,隆重地悬挂在红色木盒中,胸前的红框中写着“想要它,买它,忘记它”等句子。有一件红色滑板上的句子更加直截了当:“别当个混蛋。”

确切地说,位于纽约苏荷区的快闪店是表演艺术,它被命名为《无题(降落)》。以少量产品的“降落”(The Drop)引发抢购热潮,是Supreme等潮牌常用的一种产品上新模式。“降落的销售方式建立在对欲望的期望中,我想以一种富有成效的方式参与它。”克鲁格当时说。果然,不知情的消费者在快闪店门口排起了长队,成为一场实时商业表演中的无名演员。

确切地说,位于纽约苏荷区的快闪店是表演艺术,它被命名为《无题(降落)》。以少量产品的“降落”(The Drop)引发抢购热潮,是Supreme等潮牌常用的一种产品上新模式。“降落的销售方式建立在对欲望的期望中,我想以一种富有成效的方式参与它。”克鲁格当时说。果然,不知情的消费者在快闪店门口排起了长队,成为一场实时商业表演中的无名演员。

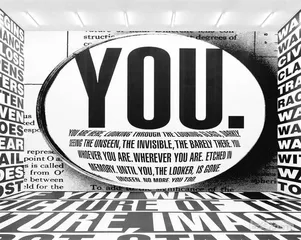

一间180平方米的展厅只用于展示2017年的《无题(永远)》,黑白排版文字完全覆盖了墙壁和地面,观众其实是在作品里面移动。一个椭圆形的标志写着:“你在这里,透过黑暗的镜子观看,看到了几乎不存在的事物。”右边是弗吉尼亚·伍尔夫的名言:“数个世纪以来,女性一直充当着镜子。镜子拥有神奇而美妙的力量,能够将男性的自然身材放大两倍,再反射出来。”

克鲁格用一种咄咄逼人的方式构筑着视觉空间,在艺术馆正门的墙壁上质问:“你为什么在这里?”五个黑白条幅以颠倒的顺序垂直悬挂在中庭高耸的顶篷下:“坏就是好,下就是上,快乐是悲伤,正确是错误,真实是虚幻,怎么都行。”文字和图像甚至延伸到馆外,出现在繁华街道的店面、广告牌和公共汽车等上面。

她曾经解释:“随着广告、摄影、视频等技术发展,我们早已经学会了非常流利地阅读图片和文字。我把它们并置,是因为它们拥有一种特殊的权力,能够决定我们是谁、我们想成为什么样的人以及我们最终变成了谁。”

这些作品的实质取决于语言的延展性,将它们从日常语境中移除,在展览空间中被孤立时,看起来像标题或公告牌的平常事物变得异常,甚至有些暴力。它们就像排列整齐的军队阵营,侵入观众的心理空间,而观之必须费力地解码一个个高效而密集的信息。

从早期的手工拼贴到现在的数字创作,从动画、多频道视频到特定地点的装置,“想起你,我是说我,我是说你”不是一般意义上的回顾展,克鲁格一直在自我更新。有些作品是原作的合成,以特定地点的方式制作,或者更换了使用的媒介。

1987年的拼贴《无题(什么都不承认/责备所有人/痛苦)》(Admit nothing/Blame everyone/Be Bitter)变成一段视频的基础,每次改变一个单词,意义就完全相反。这段视频展示出信息构成方式的有效性——语言与文字有关,也与上下文和结构有关。意义是可以互相转换的,但表达系统并非如此。

在某些地方,展览预见到观众的反应,尤其是当代交流方式已经被简化为即时分享。一间房间大小的装置《无题(自拍)》要求观众必须有手机或相机才能参观,门口的标识上写着:“请不要进入,除非你同意在拍照时被拍摄。”

进去之后是一组文字排版的墙壁,一边是“我恨我自己,你因此爱我”,另一边是“我爱我自己,你因此恨我”,利用黑色、白色和绿色这三种色彩编码,字母被拉伸和缩放。如果只注意文字的内容,很容易忽视作品本身的形式美感。

观众很难不受到这些俏皮句子的吸引,他们在墙壁前面摆姿势、拍照片的情景,被安装在天花板角落的安全摄像头拍摄下来,另一间展厅的四台显示器播放着这些画面。可能他们并没有意识到自己已经成为展品,所以,究竟是你在干扰艺术,还是艺术在干扰你?

克鲁格1945年出生于新泽西州纽瓦克市一个工人家庭,21岁时在康泰纳仕出版社女性时尚杂志《Mademoiselle》担任平面设计师,从流行和消费文化中发现了丰富的创作脉络。她的早期作品与杂志排版和设计的背景有关,用手工制作的方式,呈现被称为“Paster-Up”的拼贴画。

克鲁格1945年出生于新泽西州纽瓦克市一个工人家庭,21岁时在康泰纳仕出版社女性时尚杂志《Mademoiselle》担任平面设计师,从流行和消费文化中发现了丰富的创作脉络。她的早期作品与杂志排版和设计的背景有关,用手工制作的方式,呈现被称为“Paster-Up”的拼贴画。

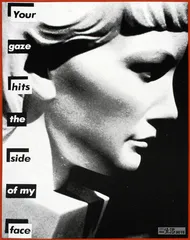

个展展出了她在20世纪80年代的20幅原作,每一件都将一句短语与重新利用的黑白图像并列。这些图像本身并没有新奇之处,但是她添加的文字会解构其中的假定现实,促使观众以不同的方式看待它们,激发内在的思考。它们大多侧重于女权主义的主题,20世纪中期的广告图像中经常出现女性被观看的行为以及被束缚的感觉,克鲁格使用的许多黑白图像,就是从这一时期挑选的。

1981年的《无题(你的目光落在我的脸上)》,揭示简单的观看是一种性别化的行为。这是一张女性半身雕像的黑白照片,浓黑的背景衬托出她的侧脸线条。“你的目光落在我的脸上”被分成7个单词垂直排列在照片的左侧,就像一连串记事贴的纸条一样。黑白交替的处理方式,让这句话变得鲜明而客观。

1982年的《无题(我们已收到不许移动的命令)》,画面上是一个坐在椅子上的女人,她的脸朝下,身体向前倾斜着。一系列裁缝针沿着身体的轮廓,从她的肩颈处一直排列到脚跟。钉在身体上的裁缝针让她看起来像是被固定在硬纸板上的标本,“我们已收到不许移动的命令”这句话横穿身体的中部,增加了另一层被固定与限制的感觉。

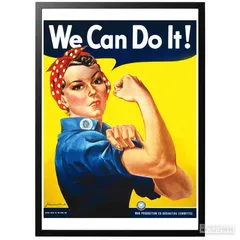

1987年的《无题(我们不需要另一个英雄)》是一幅诺曼·洛克威尔风格的插图,一个十来岁的小男孩正弯曲右臂、握紧拳头,得意地展示着他的肱二头肌。身后站着的年轻女子(也许是他的姐姐)用手指轻触他的上臂,脸上带着惊讶的表情。

这显然是一份关于性别平等的声明,互文风格的简洁陈述中,嵌入了战争宣传画、铆钉女工(Rosie the Riveter)等历史参考元素。作为“二战”时期的文化符号之一,铆钉女工是战时600万进入美国国防工业工作的女性代表。

为了鼓励女性加入劳动力大军,1943年霍华德·米勒(Howard Miller)设计了海报《我们能做到!》。铆钉女工头上扎着白色波点图案的鲜红色头巾,身穿蓝色工作服,她的衣服袖子挽得很高,举起右臂紧握拳头,表情坚毅的脸上没有一丝笑容。“我们能做到!”这句口号以醒目的黑底白字,置于海报的上方。

互文性是指一个文本在另一个文本中的引用,通过这种引用产生新的含义,《我们不需要另一个英雄》与《我们能做到!》之间有着明显的关联。但是,克鲁格用小男孩的性别替代了铆钉女工,两人的姿态表情如出一辙,目的是对比战争与战后的女性角色,同时引入艺术家是“符号操纵者”的概念。

互文性是指一个文本在另一个文本中的引用,通过这种引用产生新的含义,《我们不需要另一个英雄》与《我们能做到!》之间有着明显的关联。但是,克鲁格用小男孩的性别替代了铆钉女工,两人的姿态表情如出一辙,目的是对比战争与战后的女性角色,同时引入艺术家是“符号操纵者”的概念。

进入21世纪,她的焦点从早期的女性主义意识形态转向权力的滥用,她的警句越来越多地变成开放式的问题,以道德为导向,从根本上易于理解,以步步相逼的紧迫感冲击着观众。

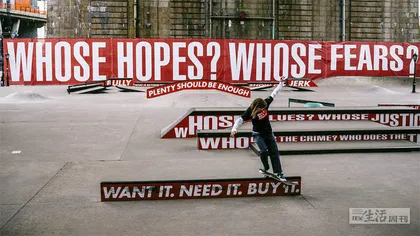

2017年设计的纽约地铁卡,自上而下以红底白字排列了四个问题:“谁被治愈?谁被安家?谁在沉默?谁在说话?”另一个电话卡版本有四个不同的问题:“谁的希望?谁的恐惧?谁的价值观?谁的正义?”这些问题之所以能引起共鸣,是因为它们把一些长期被内化的东西外在化了。克鲁格不惜以冒犯和冲突来唤起观众的精神思考,她认为:“如今,大众媒介通过它的易接近性,让事情变得毫无意义。我感兴趣的却是利用这种易接近性,直接向观众传递有意义的信息。”

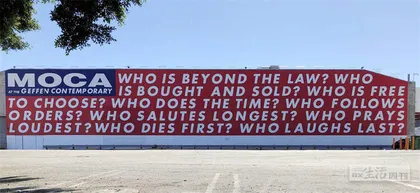

这就是克鲁格所擅长的:揭示文化权力如何在信息传递中发挥作用。她最易于辨识的作品之一《无题(问题)》借用了美国国旗的布局,1991年海湾战争时期,曾经像一面大旗覆盖纽约玛丽布恩画廊的外墙,用于探讨权力、腐败、种族、民主制度等问题。

“寻找骄傲变成蔑视的那一刻”,蓝底白字写在白色五角星所在的地方。旗帜上的红白相间条纹被6个问题代替:“谁在法律之外?谁被买卖?谁可以自由选择?谁服从命令?谁敬礼时间最长?谁祈祷的声音最大?”2018年美国中期选举时期,洛杉矶格芬当代美术馆在大楼北立面外墙上,重新复活了这幅三层楼高的壁画,现在仍然存在,仍然引起共鸣。

“寻找骄傲变成蔑视的那一刻”,蓝底白字写在白色五角星所在的地方。旗帜上的红白相间条纹被6个问题代替:“谁在法律之外?谁被买卖?谁可以自由选择?谁服从命令?谁敬礼时间最长?谁祈祷的声音最大?”2018年美国中期选举时期,洛杉矶格芬当代美术馆在大楼北立面外墙上,重新复活了这幅三层楼高的壁画,现在仍然存在,仍然引起共鸣。

2016年总统大选之前,她也曾在《纽约》杂志封面上,将她的创作转化为对抗前总统唐纳德·特朗普的武器。特朗普放大的脸部特写被黑色边框框住,鼻子的位置贴着“失败者”的红条,也是他喜欢用来冒犯他人的词语之一。然而,有时谴责和煽动之间的界限是模糊的、缺乏说服力的,难以辨别它们之间的细微差别,因为你不知道阅读它们的是谁,这一点呼应了罗兰·巴特的说法,“语言从来都不是无辜的”。 克鲁格