在匮乏之地,造朴素而不失尊严的建筑

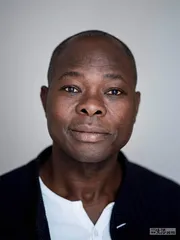

作者:唐克扬 迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷(Diébédo Francis Kéré),普利兹克建筑奖的第一位非洲获奖者,给我的印象是个谦逊、略带羞涩的人,就像我在欧洲碰见过的任一位有色人种移民一样普通。尽管面临他人生中一个辉煌的时刻,他还是不能提前把获奖的消息告诉任何人哪怕是他的秘书,所以颁奖之前的有些事只能自己奔忙。我问他,如今你大部分时间都在柏林吗?他却迅速纠正我说,不,我既在德国,也在布基纳法索和贝宁。

迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷(Diébédo Francis Kéré),普利兹克建筑奖的第一位非洲获奖者,给我的印象是个谦逊、略带羞涩的人,就像我在欧洲碰见过的任一位有色人种移民一样普通。尽管面临他人生中一个辉煌的时刻,他还是不能提前把获奖的消息告诉任何人哪怕是他的秘书,所以颁奖之前的有些事只能自己奔忙。我问他,如今你大部分时间都在柏林吗?他却迅速纠正我说,不,我既在德国,也在布基纳法索和贝宁。

凯雷于1965年出生于西非的内陆小国布基纳法索,联合国定义的世界上“最不发达国度”之一。将近40岁,凯雷才获得了他的第一个建筑学高级学位(柏林工业大学,2004年)。1985年,凯雷获得过一笔奖学金前往德国学习,包括中学程度的晚间课程和白天学习的屋顶和家具的手艺。出身寒微的他,在正式成为建筑师之前,学会了如何一步步地把他改变家乡窘况的理想变为现实。

凯雷克服了种种困难筹集到了5万美元,在他家乡的甘多市村庄中建造一所小学,并于2001年建成。他正是在这个村子里成长的——他的父亲是村长,而且决意把他培养成这里少有的识文断字的人,要知道,这里连幼儿园都没有。他首先遭遇的,是如何说服他的族人用非洲大陆并不罕见的黏土为建筑材料,建造一座新的小学。

自然,那并不是乡亲们想象中的传统房屋,但凯雷也没有照搬欧洲的经验。技术和在地性并非两个不同的议题——技术不仅要先进,还得适应本地的地理条件和资源特色。

关于气候,北半球的大多数发达国家建筑师关心的是如何保温,在凯雷的家乡更重要的却是避暑。他本人曾在滕科多戈的小学就读,教室要容纳多达一百多名学生,它们是第三世界随处可见的水泥标准构造,在酷热的西非气候中,欧洲人带来的“闷罐子”的通风和采光却都成问题,而且“现代”对本地人也不便宜。属于热带草原气候的此地每年还有三个月左右的雨季——对甘多的人民来说,不期而至冲毁房屋的暴雨并非全无好处,因为他们使用的建筑材料,包括沙子和泥都是拜雨水冲刷而至。非洲人甚至用不起在我们看来已经很廉价的工业化建筑材料,他们连电都不一定有。凯雷用改良传统黏土砖工艺建造了新型的被动式教室,强调自然通风,合理利用建筑材料和设计加强保温,而不是一味依赖通风、供暖和空调设备。

除了技术在地,凯雷还成功规划了实现项目的社会路径:他早于德国建立了“Schulbausteine für Gando e.V.”基金会(意为“筹建甘多学校”),后来正式更名为凯雷基金会,不仅筹集项目款项,还倡导一种自下而上的建筑观念:使用者将有机会参与建筑营造。建筑师号召村民参与本土材料的革新,利用当地已有的材料,同时把这一切纳入现代的工程组织理念——后者也是对社会创新的极大推动。初期小学建筑的成功,让学校的学生人数增加了近6倍,之后又建设了教师住房(2004年)、扩展部分(2008年)和图书馆(2019年)。

在人力过剩但是技术和资源都极度匮乏的布基纳法索,人们对建筑之美有着不同的认知。试想,整天都为找食物和饮水而奔波,对“建筑”你还有什么不切实际的想法呢?凯雷说,在这个案例中,“好的建筑就是一间教室,你可以坐在那里,让滤过的光线按照你想要的方式进入,照在黑板上,或洒在课桌上……”在从甘多小学到莫桑比克的本加河畔学校(2018年)的设计中,甚少见标准门窗,建筑师利用木百叶和当地盛产的陶罐等,形成了一些更富于变化的开口。这些开口要么有着较大的进深,要么建筑外围有着额外的遮阳和防雨措施,这样,内部就可以有足够的漫反射光线,又不会苦于太阳直射卷来的热浪了。凯雷在柏林早年学会的东西,属于另一种现代体系,用廉价的波纹板和工业型材支起的宽大屋顶,保证热空气可以从侧上方排出,也让建筑的侧面围护和屋顶的交接变得更容易——在别处,这种不全密封且只能因地制宜(ad-hoc)的建筑会显得有些简陋,在炎热的非洲,对炙地中无所荫蔽的人却是种福利。

在人力过剩但是技术和资源都极度匮乏的布基纳法索,人们对建筑之美有着不同的认知。试想,整天都为找食物和饮水而奔波,对“建筑”你还有什么不切实际的想法呢?凯雷说,在这个案例中,“好的建筑就是一间教室,你可以坐在那里,让滤过的光线按照你想要的方式进入,照在黑板上,或洒在课桌上……”在从甘多小学到莫桑比克的本加河畔学校(2018年)的设计中,甚少见标准门窗,建筑师利用木百叶和当地盛产的陶罐等,形成了一些更富于变化的开口。这些开口要么有着较大的进深,要么建筑外围有着额外的遮阳和防雨措施,这样,内部就可以有足够的漫反射光线,又不会苦于太阳直射卷来的热浪了。凯雷在柏林早年学会的东西,属于另一种现代体系,用廉价的波纹板和工业型材支起的宽大屋顶,保证热空气可以从侧上方排出,也让建筑的侧面围护和屋顶的交接变得更容易——在别处,这种不全密封且只能因地制宜(ad-hoc)的建筑会显得有些简陋,在炎热的非洲,对炙地中无所荫蔽的人却是种福利。

在接下来的20年里,凯雷在不同项目的语境里持续丰富这套属于本地的建筑语汇:在马里国家公园(2010年),他更新改造了八座原有设施,建造了更阔大的悬挑屋顶,它们自然形成的被动冷却系统,补益了有空调的建筑物封闭的屋顶系统。在库杜古,布基纳法索人口最稠密的城市之一,他设计的中学——Lycée Schorge(2016年),同样使用了架空悬挑的屋顶,同时,还把多余的热量通过顶部通风塔排出。在狮子初创园区(2021年)的设计里,是本地白蚁群“建造”的朵朵土丘启发了建筑师,这种高耸的通风塔既帮助了冷热空气的对流,又融入了遮阳树木环绕的坡地景观,成为当地的显著地标。在以上项目中,甘多小学村民自制的泥坯砖,也升级为具有更高蓄热能力的红土石制成的砖块,或者当地采石场开采的石头,它们的目的还是尽可能地减少空调的使用。

在接下来的20年里,凯雷在不同项目的语境里持续丰富这套属于本地的建筑语汇:在马里国家公园(2010年),他更新改造了八座原有设施,建造了更阔大的悬挑屋顶,它们自然形成的被动冷却系统,补益了有空调的建筑物封闭的屋顶系统。在库杜古,布基纳法索人口最稠密的城市之一,他设计的中学——Lycée Schorge(2016年),同样使用了架空悬挑的屋顶,同时,还把多余的热量通过顶部通风塔排出。在狮子初创园区(2021年)的设计里,是本地白蚁群“建造”的朵朵土丘启发了建筑师,这种高耸的通风塔既帮助了冷热空气的对流,又融入了遮阳树木环绕的坡地景观,成为当地的显著地标。在以上项目中,甘多小学村民自制的泥坯砖,也升级为具有更高蓄热能力的红土石制成的砖块,或者当地采石场开采的石头,它们的目的还是尽可能地减少空调的使用。

自然通风、双层屋顶、切题的热交换能力、高耸的通风塔和遮阳手法,本身就构成了凯雷建筑的造型特色,朴素而不失尊严。那些可使外墙免受雨水侵袭的阔大屋顶,桉木格栅墙,高低错落的窗格,以及被散射光线映亮的内部,不仅具有实际功能,也散布着神秘气息,构成了世人心目中的当代非洲景观。作为社会活动家的凯雷同时确立了他作为教育家和建筑师的地位,以此走向了世界。

2017年,英国蛇形画廊邀请凯雷在伦敦的肯辛顿花园设计一座展亭(Serpentine Gallery Pavilion),他的设计生涯达到了一个高峰。和此前获得的具有明确社会价值取向的奖项如阿卡汗建筑奖不同,蛇形画廊展亭的邀约更多是建筑师表现创造力的机遇。凯雷解释,在他的文化中,蓝色是象征力量的颜色,也是他小时候常穿衣服的颜色,这座没有明确用途的临时建筑中,有树皮的意象,呈现某种织物般的立体结构,颇具异域风情。亦有评论家认为,这棵由三角形靛蓝色模块组成的“大树”刻意让英国人联想起非洲符号,而且一味宣称节水、生态,未免显得过于程式化了——倒是悬挑上空的透明大屋顶,与他在非洲的作品如出一辙。在这种罕见的设计语境里,西方人也可以接受完全不同的建筑设定,展亭不是一般的房子,如凯雷本人所说,“墙是开放的,展亭也是开放的”。

开放的建筑意味着什么?这是当代建筑技术也不能保证攻克的难题。通过把奖项颁给不那么“高技术”的建筑师,普利兹克建筑奖释放出了强烈的信号:“必须努力改变不可持续的生产和消费模式,因为我们正在努力为数十亿有此需要的人提供足够的建筑和基础设施。在技术不断变革以及结构使用和再利用的背景下,他提出了关于建筑永久性和耐久性的意义所在的基本问题……”同时,评委会提醒大家,以上议题也是建筑方法,建筑学进步不止于政治呼吁,“他向我们展示了当今的建筑是如何反映和服务于世界各地人民的需求,其中也包括审美需求”。毕竟,后者也是我们想到非洲的时候首先想到的东西。

开放的建筑意味着什么?这是当代建筑技术也不能保证攻克的难题。通过把奖项颁给不那么“高技术”的建筑师,普利兹克建筑奖释放出了强烈的信号:“必须努力改变不可持续的生产和消费模式,因为我们正在努力为数十亿有此需要的人提供足够的建筑和基础设施。在技术不断变革以及结构使用和再利用的背景下,他提出了关于建筑永久性和耐久性的意义所在的基本问题……”同时,评委会提醒大家,以上议题也是建筑方法,建筑学进步不止于政治呼吁,“他向我们展示了当今的建筑是如何反映和服务于世界各地人民的需求,其中也包括审美需求”。毕竟,后者也是我们想到非洲的时候首先想到的东西。

建筑一般需要结构稳定,能耗合理,造价适中——可是西方城市语境中的房子,还意味着不容侵犯的私人产权边界,以及不能完全消除的人和人之间的隔阂,因此大多数房子代价高昂,打开这道边界,需要重新回到文化心理学和社会的基石所在。对于凯雷而言,他所喜爱的“树”的意象,或许消解了西方建筑学二元式的“里”“外”定义,那主要是因为在伦敦和柏林没有的,真正属于他的社区:“我记得我祖母坐在只有微弱灯光的房间里讲故事,而我们则紧紧挤在一起,房间里回荡着她的声音,也将我们包围在其中,她招呼我们靠得更近一些,形成一个安全的所在——这是我对建筑的第一次感知。”

部落民众通常在此议事的非洲之树,将社区召唤在一处,这样的“建筑”难以是封闭态的屋子(domus)。凯雷以更大规模的项目走向真正的社区建造。回到非洲,他的项目中不管是空间组织方式,还是功能组合、社会功能设定,甚至还加上景观系统的营造,都构成了完整的、内向的生态系统。它们往往以模块化的方式,呈放射状内倾排列,围合成可供表演、庆典、聚会、治疗、教育等不同使用方式的活的社区空间。在建造歌剧村建筑群中的医疗与社会福利中心(2014年)时,规划了三个相连的单元,分别提供妇产科、牙科和全科服务,其间穿插着由遮荫的庭院组成的等候区。

建筑变得更巨大、更复杂时,它的功能和手法就难以完全互洽,就像真正在国家政治层面落实这种社区理想有待时日。建筑师自己的国家布基纳法索,自独立以来已发生过至少6次政变,就在今年年初,该国总统、议长以及其他政府高层官员还被哗变的军队扣押,在动荡的局势中,凯雷设计的布基纳法索国民议会的落成遥遥无期。坐落在一个公园里的贝宁国民议会(2019年至今),则是建筑师目前正在建设中的最大规模项目,代表着他关于明日非洲的宏大梦想,它把蛇形画廊中规模有限的社会之“树”搬到了现实中。建筑底部是一个下沉式的集会大厅,除了大厅这中空的“树干”依然服务于建筑的通风采光,建筑还在它置身的城市中展示着另一种文化共同体的图景,和非洲此前的欧洲殖民遗产完全不同。市民可以靠近集会纳凉的议会,内部办公体量构成的巨大“树冠”,从外看也将洒下荫庇众人的树影。

不管是贝宁还是布基纳法索的民众,他们会在这前所未见的“树”下聚集一处吗?可以想象,即使对于凯雷的父母之邦,它也将是一种全新的、富于挑战意味的事物。

三联生活周刊:历史对我们学习建筑的人来说举足轻重,要么反对它,要么追随它。我很好奇,你对“建筑历史”会有不同的看法吗?

三联生活周刊:历史对我们学习建筑的人来说举足轻重,要么反对它,要么追随它。我很好奇,你对“建筑历史”会有不同的看法吗?

凯雷:历史有积极面也有消极面,从来不是一条安静的河流安静地流淌,从不。但是历史是我们的记忆,有关知识,有关一切,有关我们如何成为出生国的一部分。

说到建筑,你有一些重要的传统知识,它们是基本的,各种(传统)技术就像房屋的地基,我依然认为(这些知识和技术)是积极正面的,我们可以从中获益匪浅。所以我认为传统非常有价值……没有历史和传统,我们什么都不是。

如果造房子,你需要坚固强壮的地基(basement);为了成为一个强大的国家,你需要历史。必须从历史中学习,历史给了你一个身份的认同……坚固的历史,坚固的地基,会让我们感到骄傲。

如果你有自己的技术,你就不会找别人教你怎么做,你就能够自立。这就是为什么我认为知识、传统、历史这样重要、这样基本的原因。如果拥有历史,国家就会稳定而强壮。如果我们了解历史,了解历史的错误,在(历史的)河流里我就会知道怎么找到方向,避开涌流里的消极负面,一旦知道你的路径,你就会到达未来的彼岸。

三联生活周刊:你本人的人生经历中,有过哪些印象最深刻的建筑体验?

凯雷:让我动情的,也是富于感染力的一刻,是我学生时代第一次做建筑时看到我的图纸变成现实,图纸拔地而起成为一幢建筑,那一刻非常令人激动。同时,怎样让众人参与一起建造学校(注:建筑师的第一个建成作品,他故乡的甘多学校),这个经历终身难忘。

你能“踏进”一个理念里去,去体验它——这个理念已经变成了现实!作为建筑师这种感觉对我非常独特。

首先得说,让我成为如今的我,来源于父母给我最初的信心。我不是来自富裕的家庭。我的双亲是农民,父亲送我入学,去学习如何写和读,然后我离开了我的家乡。我非常珍视这个过程,没有这样的过程我不会变成建筑师,机会之门也不会对我打开。

后来我发现了密斯·凡·德·罗的世界,再后来我又发现了王澍(注:中国第一位普利兹克建筑奖得主)。通过阅读,我有机会接触中国的文化和技术。在非洲,我接触的非洲草药以外的第一种药是中药,可以知道中国这个大国历史悠久的文化和技术让人印象非常深刻。当然,后来我又和很多建筑师结缘。我父母让我离开家乡,外出学习,接触知识,探索未知的可能性,这整个过程使人难忘。

三联生活周刊:你一般如何得到你的建筑项目?这好像是建筑师最关心的问题。

三联生活周刊:你一般如何得到你的建筑项目?这好像是建筑师最关心的问题。

凯雷:大多时候人们会推荐我,客户告诉我他们想要什么,问我是否愿意。有时我也会获邀参加建筑竞赛,如果只是耗能很多做个垃圾项目,我不会做。通常是人们会推荐我,因为他们读到我的作品谈到我的作品,然后我们就开始讨论。

三联生活周刊:你是不是拒绝过很多项目?

凯雷:当然,我会拒绝项目,甚至拒绝得越来越多。如果超出了我的能力我是不会做的。比如在非洲,太远,我不能和项目方见面就不能参与。在西方,如果我没有看见机会,能让我展现自己的特点,我就不会参与。在欧洲,看见很多建筑师精确到一个平方米一个平方米地设计,而我却想创造让人耳目一新的东西,让我觉得能代表我特点的东西。

三联生活周刊:你获得的最好项目是哪一个?很多建筑师爱说下一个项目才是他们最好的项目。

凯雷:最好的项目有不少。对我来说,最好的项目是这样的:客户带着想法来,让我给出一个提案,而不是客户来独断专行。如果客户自己就知道该怎样设计建筑,那还要我做什么?我需要对话,然后我们一起探索找到答案。如果客户已经有完整的想法,那他们就不需要我了。我不会做那样的项目。

最好的项目都是客户给我某种自由,让我寻找建筑的解决方案——直到我觉得,哇,我的做法是有用处的,他们需要我去创造。这样的项目我喜欢。

三联生活周刊:说到这个你一下就想起了什么?

凯雷:现在我沐浴在普利兹克奖的高光下,同时做好几个项目。我意识到,建筑师可以做事很快,但是很多此道中人不知道建筑项目需要一个做事的时间表。有些事情你只能等,比如你的项目会有不同的资助人。我在苏丹设计的博物馆——这是个穆斯林国家——项目有三个国家介入,德国考古机构主导,苏丹考古机构参与,而资金来自卡塔尔。有时候情形取决于卡塔尔,比如由于政治原因电话被截阻……如此之类,会耽误很多时间。作为建筑师,我们希望解决问题,要有积极正面的态度。

当时对苏丹有一个政治原因的禁运,我自己从美国去苏丹被盘问,我得解释我有一个项目在苏丹,这与政局无关。后来情况缓和,有了一个窗口期,德国、苏丹、卡塔尔三方重新开始做项目,结果又来了一个军事政变。有时候你只能等。这种情形下你完全不能控制局面。我与德国和苏丹的政府交涉,但是因为军事政变你不能出差,也不能做建筑工程,这样的项目非常难。这是一个学习的过程,我意识到,有的项目会花10年时间之久。

三联生活周刊:你认为建筑创作和城市或者某个特殊的语境一定有关吗?

三联生活周刊:你认为建筑创作和城市或者某个特殊的语境一定有关吗?

凯雷:回答这个问题之前,补充说明一个在布基纳法索的国会大厦项目,是个国民议会的建筑,它诞生于一场革命。我受委托设计这个巨大的建筑,当时的想法是在城市里做一个金字塔形的建筑,议会的首脑还到柏林来过。然后政治局势有变化,又来了一次革命,还有恐怖主义。作为建筑师,你是有限的存在。如此情形下会有很多人介入,有的要推进项目,有的却要推迟项目,政局不太安全,等等。

现在回到建筑师是否限于城市的问题。我认为建筑的场域会是一个生命体。你有城市,里面有不同的需求,在物理上这一切非常迫人。你有乡村,如果我们的关注点只在城市,那是很危险的。我们必须考虑这个生命体,你必须照顾它的每一方面。你必须照顾自己的腿,自己的胃。我认为农村是一个非常重要的角色,乡村是一个重新创生的地方,真正的重新创生。人们会重回家庭,与(自然)元素重新连接。同时很重要的是,乡村是一个可以推进建筑的要素,我们需要用个聪明的方法去推进建筑,不能用做城市的方法。我们必须用一体化(holistic)的方法,考虑乡村的人和自然环境,考虑乡村的宁静品质。我们必须同时关注城市和乡村,否则我们会完全失败。

三联生活周刊:这是一个非常典型的问题,在中国的受众中目前它们有巨大的影响:人工智能,元宇宙。我知道它们也许和你的话题比较远,但你怎么看待它们和建筑学的关系?这不光和建筑有关,也关于我们整个人类。

凯雷:哈哈,元宇宙。首先,如果我们说的是建筑……建筑是一个让人类居住的地方,与你的家庭共居,它是真实的。元宇宙是一个已有存在的附加物,考虑元宇宙也非常好,但是最终,建筑是物理存在的,是关于此在。我们当然可以在虚拟世界去做梦去幻想,这挺好,但是在真实服务层面,目前我没有看见虚拟世界的真正影响。

元宇宙不是一个庇护所,不能保护人类免于外界和气候变化,不是一个亲密私密的空间。你可以在元宇宙里旅行,获得灵感,去梦想,这也很好,但是最终建筑还是真实的,有物理材料……当我们利用计算机进入一个梦想之地,我们仍然需要一个真实的地方居住。

看,我们此刻就站在一间屋子里……想象一下,为你的灵魂,你可以在元宇宙里梦想去另一个星球,但是一旦醒来你就需要一个地方居住。

不管我们做什么,我们必须知道我们生活在一个星球上,一个真实的星球,一个有真实问题的、有真实机会的世界。我们建筑师打交道的对象需要一个庇护所,一个真实的庇护所。

三联生活周刊:这个问题是为学生问的——怎样才算真正开始了设计建筑?

凯雷:这是个令人兴奋的问题,很重要。首先,可以开始做头脑风暴,只是想这个问题,但是大多时候,我发现是从自己开始画草图开始,那是真正专注地画图的时刻。不管是在候车室里,还是坐在火车上,你把想法画在纸上。同时,你也要触摸体验建筑材料,然后我会尝试做模型。当然,现在我有了助手帮我做材料分析,研究体量,但是大多时候这三者(画图、材料、模型)不是分离的,它们相辅相成。

三联生活周刊:提这个问题的时候,我在幻想你有很多彩色笔。

凯雷:对,我很喜欢颜色,但要取决于什么情况。如果说是节日的情景,我看到节庆的各种色彩使人想要庆祝;如果需要独处、需要聚精会神的时候,我会想到一个使你感到亲密私密的围合物,让你能够思考。

三联生活周刊:最后是个挺私人的问题,你愿意将来找机会到中国做项目吗?

凯雷:我非常希望到中国做建筑项目。对非洲来说中国的角色巨大而重要。对我来说,中国不仅仅意味着现代化,向中国学习,是向中国建筑师学习怎样推动(国家)发展,在这方面中国有很多机会。我曾经有机会与王澍一起工作,能再来中国就太棒了。

我期望有更多时间来发现中国,中国是非洲人的梦想之地。希望我有机会与中国人一起工作,学习中国人的气度(capacity)。我也在尝试王澍所做的事情,就是把现代性与传统相结合,能做到这一点我会非常高兴。 非洲大陆建筑三联生活周刊