被拐卖“婚姻”里的妥协与逃离

作者:王珊主笔·王珊 实习记者·赵怡宁

第一眼看过去,陈平给人一种靓丽的感觉:她的皮肤很好,白白净净的,化着淡淡的妆,也许是灯光的原因,看不出太多皱纹;她的五官很标致,大眼睛、双眼皮,眉尾稍微往上翘,这让40岁的她看起来甚至有些娇俏。很难将这个外表靓丽的女人跟她随后的人生叙述结合起来。在整个讲述过程中,她虽然强忍着情绪,但那种遏制不住的情感宣泄伴随着泪水,让我很难想到词汇去安慰这个女人,我能做的,只是保持沉默,听着她一字一句地讲述。任何一句安慰,在此时都是无力的。

第一眼看过去,陈平给人一种靓丽的感觉:她的皮肤很好,白白净净的,化着淡淡的妆,也许是灯光的原因,看不出太多皱纹;她的五官很标致,大眼睛、双眼皮,眉尾稍微往上翘,这让40岁的她看起来甚至有些娇俏。很难将这个外表靓丽的女人跟她随后的人生叙述结合起来。在整个讲述过程中,她虽然强忍着情绪,但那种遏制不住的情感宣泄伴随着泪水,让我很难想到词汇去安慰这个女人,我能做的,只是保持沉默,听着她一字一句地讲述。任何一句安慰,在此时都是无力的。

1982年,陈平出生于贵州的一个山村。站在家门口举目望去,是一个山头挨着另一个山头,林木茂密,想要去一趟县城得先翻几座大山。陈平家里兄弟姐妹六个,因为超生,只有老大、老二和老三有地。陈平的很多记忆都跟饥饿有关。她记得,孩子多,家里又穷,吃饭的时候他们要靠抢才能吃到第二碗饭,他们在父母的无暇顾及中长大。1995年,刚满13岁的陈平决定去打工。她跟几个老乡去了成都,在一家食品加工厂工作。她年纪小,被安排在厂里偷偷摸摸地干活。陈平说厂子对他们这样的人很苛刻,原本一个月150块钱,扣掉生活费、住宿费,一个月只剩下三四十块钱,又累又无助。

有一天,车间主任的嫂子找到了她,说山西有一个分厂,管吃管住,一个月还有300块钱,邀请她一起过去,跟她一起的还有其他五个姑娘,最大的31岁。直到现在,陈平还记得当时去山西的路线。他们从成都出发,坐着绿皮火车去北京西,刚上车,带他们的大嫂和另外几个男的就从一个牛仔背包里拿出几瓶八宝粥,每人分了一罐。喝完之后,陈平就觉得意识不受自己控制了,头晕乎乎的,对方让干啥就干啥。“当时就觉得可能被害了。”陈平告诉我,到北京西站后,带他们的人就换了一拨,又被强迫着踏上了去大同的列车,“从成都到大同,总共走了三天”。

陈平记得,到大同后,她们六个姑娘被安排上了一辆破破烂烂的面包车,连牌照都没有。面包车的终点是一排窑洞,同样破破烂烂的。在整个被拐过程里,陈平记得她们只有过一次求救机会,是在一个煤检站下车上厕所,六个人看到几个穿制服的工作人员,不懂对方是做什么的,以为是警察,齐刷刷给对方跪下来求救,“他们把我们推开了”。

“你们要上山还是下海?”在窑洞里,其中一个看管他们的人问。

陈平听不懂这黑话,还是那个31岁的大姐颤抖着问了一句,“什么是上山,什么是下海?”

随后他们才明白,原来“上山”是卖去嫁人,“下海”是卖去做小姐。“我们都不愿意,也各种反抗,但实在受不了他们的折磨了。”陈平说。所有人都选择“上山”,“我们那时还抱着一个希望,就是到了买家之后,如果告诉他们我们是被拐的,他们会不会发个善心,将我们放了”。

之后的几天里,“看守”不断带陌生的男人过来,说是给她们“相亲”,没几天,六个姑娘都被领走了。陈平记得自己被买走那天是6月11日,“我是11月29号的生日,还不到14岁。这一天对我来说就是晴天霹雳,我永远都记得。”

买陈平的这家人兄弟五个,家里条件在村里算不错的。父亲在乡政府有职务,每月都有工资,老大在邮局有正式工作。村里离乡政府也不远,走过去就几分钟。在陈平的印象里,公公家还有一台彩电,有个半自动洗衣机,这些都是当时农村罕见的东西。除了老四外,他们兄弟几个全都娶了媳妇。老四就是陈平的“丈夫”,他长相并不差,但脑袋不好使,娶不上媳妇,“他爸妈说十二三岁时他从牛背上摔了下来,脑袋摔坏了”。

陈平求公公婆婆放她走,对方连哄带骗,说不要想着逃跑,只要她给老四生了儿子就放她走。从那时起,陈平所有的想法都是“生儿子”,像刻在了她的脑袋里,15岁时,她生下大女儿,18岁生下二女儿,19岁时终于生了一个儿子。“儿子没满三个月,我就跟婆婆说,‘现在有儿子了,我可以走了吧’。”可是她嘴上说着,心里却不舍,儿子胖嘟嘟的,已经会笑了,3岁的大女儿跑跑跳跳每天围着她。“虽然我一直在提要走这个事情,但心里其实不打算走了。”陈平说,婆婆一家对她的看管也慢慢松了下来,以前她上个厕所,婆婆都要跟着,那时却已经可以在村里随便走走活动了。

真正促使陈平下决心离开的,还是生活的困窘。在村子里,公公婆婆虽然给了他们一个还算可以的基础,但毕竟儿子多,过多的照顾也会让其他儿子觉得不满。老四不能赚钱,家里的日子就靠着两亩地的收成。“山西不像我们南方吃米饭,他们家吃小米干饭,特别糙,孩子咽不下去,都堆在嗓子眼。”陈平向我讲述了另一个与穷困相关的例子。女儿3岁时,她带着孩子去街上看唱戏,有小贩将西瓜切成一片片卖,两毛钱一块。女儿要吃,可她没有钱,只能捡别人咬过扔在地上的,“我把土擦干净,女儿就吃那挨着瓜皮的一点红,吃得好香”。

陈平想到了打工。1992年,大约4000多万农民工流入沿海和全国其他城市去,1993~1994年这一数字增加到6000万,两年后达到约8000万。打工潮也席卷了她所在的村子,不少人相继外出。陈平的愿望是,“赚钱给女儿买西瓜”。但她不敢跟公公婆婆提这个想法,只将它告诉了一个同村的妇女。对方比她大十多岁,也是贵州人,曾经被拐卖两次,后来自愿嫁给了现在的丈夫。那几年,她几乎每天都到陈平家串门。某种程度上,陈平将对方当作了对家乡思念的一种寄托,“我那时已经离家6年,你知道想家是什么感觉吗?在天气预报里听到贵州的字眼,我都恨不得钻进电视里去。那种渴望”。

陈平想到了打工。1992年,大约4000多万农民工流入沿海和全国其他城市去,1993~1994年这一数字增加到6000万,两年后达到约8000万。打工潮也席卷了她所在的村子,不少人相继外出。陈平的愿望是,“赚钱给女儿买西瓜”。但她不敢跟公公婆婆提这个想法,只将它告诉了一个同村的妇女。对方比她大十多岁,也是贵州人,曾经被拐卖两次,后来自愿嫁给了现在的丈夫。那几年,她几乎每天都到陈平家串门。某种程度上,陈平将对方当作了对家乡思念的一种寄托,“我那时已经离家6年,你知道想家是什么感觉吗?在天气预报里听到贵州的字眼,我都恨不得钻进电视里去。那种渴望”。

陈平苦于没路费出去,对方说可以借给她,跟她收利息,赚钱了再还,还说自己知道哪里能赚钱。讲到这里,陈平呜咽了起来。她的人生因为这位老乡再次沉入一个更加黑暗的角落——她们约好去街上一起买菜,临走前婆婆给了她5块钱。离家刚几十米,老乡就带着她上了一辆面包车。老乡坐在中间,陈平坐在最后排,正驾和副驾是两个看起来有点凶气的男人。陈平往后一看,看到了后备厢的镰刀和麻绳。

“你们怎么带这个?”陈平有些害怕。

“砍柴用的。”男人随口答了一下。

陈平就这样被第二次拐卖。她现在还记得第二家买主家的状况,是在内蒙古的一个村子。“丈夫”在家排行老二,村里人叫他“二蛋”,兄弟四个,只有老大娶了媳妇。他们的母亲精神有问题,一旦发病就在家里打人、摔东西。“总摔碗,那时家里吃饭,我们五个人很多时候只有四个碗,谁先吃完,另外一个人就拿来涮涮再吃。”村里没有通电,吃水得去村下面的水渠担水,“去的时候挑一担,到家里基本只剩半担了”,“平常都不洗脸不洗头的”。在这样的村子里,二蛋家算是最穷的,只有三间土墙房,加起来都没有30平方米。陈平记得自己到这个家里的日期是2001年。

陈平就这样被第二次拐卖。她现在还记得第二家买主家的状况,是在内蒙古的一个村子。“丈夫”在家排行老二,村里人叫他“二蛋”,兄弟四个,只有老大娶了媳妇。他们的母亲精神有问题,一旦发病就在家里打人、摔东西。“总摔碗,那时家里吃饭,我们五个人很多时候只有四个碗,谁先吃完,另外一个人就拿来涮涮再吃。”村里没有通电,吃水得去村下面的水渠担水,“去的时候挑一担,到家里基本只剩半担了”,“平常都不洗脸不洗头的”。在这样的村子里,二蛋家算是最穷的,只有三间土墙房,加起来都没有30平方米。陈平记得自己到这个家里的日期是2001年。

她的记忆力着实让人惊讶,密集的讲述像流水一样往外奔涌。当我把这个感受告诉她时,她淡淡地回了一句,“想太多次了”。

从上世纪90年代初到2000年初,陈平遭遇的几次拐卖,都是以出门务工为由。陈平不知道,她经历了国内妇女拐卖的高峰期。浙江省社会科学研究院、社会学研究所所长王金玲等人在2004年5月至12月,在英国救助儿童会中国项目的资助下,开展了“华东五省云南/广西籍未成年被拐卖或拐骗妇女儿童流入地个案研究”。他们发现了一个现象——从上世纪80年代开始到2000年初,云南、贵州、四川等省的外来妇女大量流入浙江、江苏、福建、山东、安徽等地,其中不少是以打工为理由被拐卖、拐骗的。以浙江为例,1984年开始,云南、贵州、四川等省的外来妇女大量流入浙江,到1989年全省外来妇女已经达到10万人左右。到1990年以后,外来妇女的人数又开始上升。据浙江省公安厅提供的材料,在2000年全国打拐统一行动中,全省公安机关从72万余名外省籍人员中排查出婚嫁浙江省的妇女为199722名,其中被拐卖者35994名。

在这个为期7个月的调研中,原江苏省社科院研究员、社会学研究所副所长李宁宁当时主要负责江苏省区域被拐卖或拐骗妇女的访谈。李宁宁告诉我,开始调查前,他们曾去江苏省公安部门座谈,对方提供的材料显示,在江苏,由于徐州地处苏、鲁、豫、皖四省交界,有“五省通衢”之称,拐卖妇女的情况在江苏最为明显。八九十年代,徐州成为被拐卖/骗婚迁流入妇女的集散地,外省被拐卖/骗婚迁的妇女往往是到徐州后再向周边省市县发散。1985年、1986年以后,云南籍妇女儿童由拐卖途径流入江苏的案例增加迅速,起初买一个媳妇的价格在1000元左右,后来涨到2000~3000元左右,至1988~1990年形成高峰。公安部门告诉他们,最高峰时,一年被拐到徐州来的婚迁妇女有2000~3000人。

在当地政府的协调和配合下,李宁宁和同事在徐州共进行了六例访谈。李宁宁至今还记得自己进入这些家庭时的情景:房屋很破败,家里的光线特别暗,进去觉得很压抑,“我以前老去苏南的农村,特别干净,到了苏北,真是又乱又破败”。李宁宁等人对六位妇女流入的家庭进行了调查,发现有四家都是村里的贫困户,说不上媳妇。李宁宁还记得一个访谈者告诉她,“丈夫”家一个月吃不上一瓶油,一年不吃一回肉。

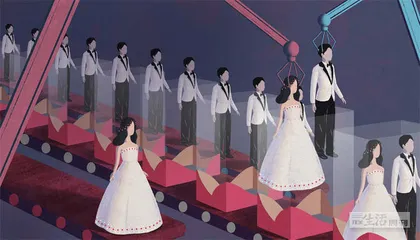

除了这些外,另外家庭条件尚可的男性,他们的外貌、年龄和身体状况,都在相亲市场上不占优势。在李宁宁的调研中,一位女性进入家庭时才16岁,男人则比她大了26岁,且个头矮小。另一案例中,男人虽然只大女孩5岁,相貌也算清秀,但幼年小儿麻痹症留下了后遗症,腿部残疾,行走十分不便,不能做农活,且生活自理能力比较差。换句话说,他们都是婚恋市场上的“婚姻剩余人口”。

除了这些外,另外家庭条件尚可的男性,他们的外貌、年龄和身体状况,都在相亲市场上不占优势。在李宁宁的调研中,一位女性进入家庭时才16岁,男人则比她大了26岁,且个头矮小。另一案例中,男人虽然只大女孩5岁,相貌也算清秀,但幼年小儿麻痹症留下了后遗症,腿部残疾,行走十分不便,不能做农活,且生活自理能力比较差。换句话说,他们都是婚恋市场上的“婚姻剩余人口”。

李宁宁在文章中分析了造成这一现象的社会背景。从上世纪90年代开始,苏南经济迅速崛起,在当时,农村青年向更好地方转移的资本是有限的,在改革开放初期乃至很长一段时间,当地农村女性群体首先以婚姻转移为主要渠道,婚恋市场男女比例出现严重失调。一组数据显示,1994年,在国家统计局评定的中国乡镇企业50强中,江苏占有190家,其中175家分布在苏南地区,其他家在苏中地区,苏北一家没有。到了1998年,苏南地区人均可支配收入为7365.67元,农民人均纯收入为4884.67元,苏北地区居民人均可支配收入为4210.2元,农民人均纯收入为2914.4元。

另外,由计划生育、重男轻女等思想导致的男女比例失调问题在当时也已经显现。2000年第五次人口普查的结果显示,男性为65355万人,占总人口的51.63%;女性为61228万人,占总人口的48.37%,男性人口比女性人口多出4000多万人。如果具体到某一个省份,我们可以更加细化地看到这之间的差距。以浙江为例,2000年第五次人口普查资料显示,与男性人口相比,浙江女性人口0~4岁的少14.6万,5~9岁的少16.0万,10~14岁的少16.5万,15~19岁的少3.7万,20~24岁的少1.5万,25~29岁的少3.4万。

2005年,李宁宁43岁。她访问的妇女,年纪最大的34岁,比她还要小9岁,最小的30岁。因为时间过得太久,李宁宁已经记不清访谈妇女的具体模样,但她们的苍老、黑瘦让她印象很深,“个子也矮,一点都不像同龄人,跟生活条件差和常年的劳作有关系”。李宁宁告诉我,除了一个女性在村里的木材加工厂工作外,其他的人全靠务农。这些访谈的妇女其实很有倾诉欲。有人会跟李宁宁讲生活的不容易,“家里困难,过得不好,心里老想,为什么人家可以过这么好,俺过得这样呢?”一个被拐多年的妇女则讲到了自己的孤独,她说自己不喜欢跟人讲话,愿意一个人闷在屋子里,“想跟人家说,不过没一个可靠的人说,我觉得世界上没有一个人可靠,除了自己,不要信别人”。“甚至同样被拐卖的女性之间,交流也很少。有一个女生甚至搞不清她同村的好友是怎么来这个村子的,这个话题太沉重,对她们来讲也是耻辱,她们是不谈的。”李宁宁说。

2005年,李宁宁43岁。她访问的妇女,年纪最大的34岁,比她还要小9岁,最小的30岁。因为时间过得太久,李宁宁已经记不清访谈妇女的具体模样,但她们的苍老、黑瘦让她印象很深,“个子也矮,一点都不像同龄人,跟生活条件差和常年的劳作有关系”。李宁宁告诉我,除了一个女性在村里的木材加工厂工作外,其他的人全靠务农。这些访谈的妇女其实很有倾诉欲。有人会跟李宁宁讲生活的不容易,“家里困难,过得不好,心里老想,为什么人家可以过这么好,俺过得这样呢?”一个被拐多年的妇女则讲到了自己的孤独,她说自己不喜欢跟人讲话,愿意一个人闷在屋子里,“想跟人家说,不过没一个可靠的人说,我觉得世界上没有一个人可靠,除了自己,不要信别人”。“甚至同样被拐卖的女性之间,交流也很少。有一个女生甚至搞不清她同村的好友是怎么来这个村子的,这个话题太沉重,对她们来讲也是耻辱,她们是不谈的。”李宁宁说。

在某种意义上,作为外来人,与她们不熟悉,日后也很难发生关联的李宁宁却成为她们苦难生活的一个出口。许多人讲着自己的故事就哭起来,尤其是讲到被拐卖的经历,有些人虽然不哭,但李宁宁也能感受到她们的痛苦。“我们之前在公安系统听到的都是面上的情况,他们给的是具体的数字,但到了下面,你发现自己面对的是一个具体的人。她遭遇了什么?她过得怎么样?她对未来的希望?生活得很无奈,又很渺茫。”李宁宁说,“如果她们的村子是一个小社会,她们就生活在这个社会的最底层。”在询问每个访问者时,李宁宁都会问上一个问题:“你有过什么高兴的事情吗?”几乎没有人回答得出。

能有什么高兴的事情呢?从一开始,被拐卖的妇女面对的就是一场不是自愿的婚姻。一名被拐卖的妇女告诉我,她被人贩子控制后,起初对方带来了一个年纪很大很大的老头,穿得邋里邋遢,她坚决不同意,甚至拿出了以死相拼的劲头。第二次对方带来了一个男孩,看起来岁数相仿,她很快就同意了。即使如此,这只是她暂时的妥协。她很难用温柔的方式对待买她的男人,她说话时总是很冲,对待对方像对待敌人一样。她讲到自己生孩子时,家里人去请接生婆,还没回来孩子就出生了。屋里只有她一个人在,“我找了剪刀把脐带剪了,地上很冷,我也没有抱孩子,想把他冻死”。

在到达村庄的一两年内,许多人选择过逃跑。有一个妇女告诉李宁宁,自己不知道跑过多少次,但每次被村里人看到后都会被拖回来。“像她们这种被拐卖的情况,村里甚至乡里都是知道的,他们知道这些妇女来自云南,来自广西,但是没有人会进行干预。相反会给她们一个村民应有的待遇,比如说落户、分田、发放扶贫贷款。”一位同样参加了这项调研的研究员告诉本刊。从这种意义上来说,对于被拐卖妇女来讲,她要面临的挑战,不只是一个育龄女性进入一个新的家庭、新的地域的问题,还要习惯于在监控之下生活和自保。

被拐卖到内蒙古的陈平面对的现实情况就是这样。她不断逃跑,不断被抓回去。每次二蛋都将她丢进家里冬天储存土豆的地窖里,地窖有两米高,又黑又冷,直到她保证不再逃跑,对方才会将她放出来。有一次趁他们不注意,陈平一路小跑,跑出了十多里路。在乡道上,她遇到一个开三轮车卖葱苗的夫妇,乡道很窄,她将车拦了下来,希望对方能载她一路。她哭着向对方讲述了自己被拐卖的经历。“我那时已经4个月没洗过头没洗过脸了。”她看着对方卖葱苗的车,说自己到了集上可以帮他们卖葱苗。陈平告诉我她讲了足足有40分钟。可对方听完之后还是把她留在了路上。

这次被抓回去后,陈平被二蛋一家打残了,她的手指头断了一个,两个手指不能动,腿也断了,在床上躺了几个月,没有人提出给她治疗。“我现在都恨那对夫妇,他们可以不救我,不听我的经历,但是他们耽误了我40分钟时间,让我错过了最佳逃跑时机。我那时才20岁出头,那么年轻,40分钟能跑那么远。”身体恢复一些后,陈平行动只能靠爬行。她没有放弃逃跑,经常趴到窗户边上,使劲向外望。她读过几天书,能写简单的字,不会写的就靠画图。“我在第一家的6年里,经常写信交给大哥,让他帮我寄回家。大哥虽然都藏起来了,但是他总看我画的图,知道我表达的意思。”她写了一些纸条,上面是她被拐的第一家大哥工作单位的电话,她试图找人把纸条送出去。

这个村子距离集市远,经常有一些卖油卖醋、换大米的商贩过来。她就等着机会来。村子里家家养羊,有一天一个小商贩开着三轮车来收羊。趁着买羊的人来屋里喝水的工夫,她满怀着希望将纸条塞给了对方。可这人出了屋门就将纸条塞给了二蛋。“他完了还趴窗口上跟我说,好好跟二蛋过,女人在哪儿过日子都一样。”陈平绝望了,“我想着你可以不救我,但你不要揭穿我,你想我被揭穿一次,我又要被他们警惕一次,我的逃生的机会会更少。我当时看着他,真的很恨,如果眼睛里头能跑出一把刀的话,能瞬间秒杀了他。”陈平又痛哭了起来。

一直到被解救前,陈平在这个内蒙古村子一共待了2年。她只有一个朋友,是村里大婶的闺女,21岁,却只有十多岁孩子的智力。陈平说,村里的年轻人都出去打工了,女孩没地方去玩,就来找她。在她躺在床上不能动的时候,女孩经常来看她,还会给她带上一点点吃的,有时是从家里拿来半根胡萝卜,切成小片放在她嘴里,有时则是煮的豌豆角,偷偷装口袋里带来剥给她吃。“我们俩也不说话,一坐就是一天。”陈平告诉我,最后得救还是靠的这个女孩,有一次二蛋带她赶集,她瞅着机会给人传了纸条。几天后,警察来解救她,二蛋收到消息将她又藏进了地窖,并跟警察撒谎说,几天前她就已经走了。警察在挨家询问时,问到了21岁的这个女孩,她肯定地说:“我上午还见过她。”

宋敏很难用“丈夫”这个词去称呼买自己的男人,更多的时候,她使用的词汇是“他”。

宋敏很难用“丈夫”这个词去称呼买自己的男人,更多的时候,她使用的词汇是“他”。

1991年宋敏从四川省被拐卖到山西。她当时只有15岁。到现在,她已经在山西的家待了21年。回忆与丈夫的相处,她说到最多的词汇就是“很少交流”“没有感情”,“孩子说我们是两条平行线”。她对我说。男人比她大10岁,人倒是不坏,但是不会表达,也很少去跟她沟通任何事情。在她跟婆婆闹矛盾的时候,男人总是站在他妈的立场——这个时刻让她觉得“特别无助”“日子过得没劲”。她也想过跑,但是家里看得紧,加上公公和男人威胁她,“不好好过日子就将你卖给下一家”,她胆子小也就顺从了。

有了孩子后,宋敏很少再去纠结这些,只想赚钱将两个孩子养大。她跟着男人出去打工,非常勤快,也不挑活,在沙场里筛过沙子,去菜园子捡菜养过猪。“我的信念就是把孩子培养成人,给孩子创造好的环境,跟他(男人)有事才说话,也不想说话。”宋敏是小学文化,认为自己被拐和现在的生活就是吃了没读书的亏。宋敏说,累的时候,她也想过离婚,但一想到孩子,又怕给孩子留下阴影,“村里面也有爹妈离婚的,孩子走出去好像就是矮人一截那样”。

宋敏告诉我,在她的心里,“作为女人第一是做个好女儿,第二做个好女人,第三做个好妈妈,因为我前两个都没有做到,所以后面这个必须做到”。这个想法对她来讲就像信仰一样,陪伴着她度过了20多年漫长的生活。现在两个孩子一个上了大学,一个去了部队。宋敏谈到孩子时是掩饰不住的高兴。“我当时就想着孩子长大后就离婚,可是现在还是舍不得孩子。就像人家说的话,给你关了一扇窗,肯定会给你开一扇门的,男人不好,就给了我两个孩子。”

在接受采访前,李宁宁又重新看了一遍之前做的访谈记录,她提醒我,在他们访谈的六位妇女中,只有一位领了结婚证。我们问宋敏是否有结婚证,宋敏说没有领,“我被拐的时候还没有身份证,身份证是在1999年我跟父亲联系上之后才补办的。所以在一起时没有领结婚证”。

我们问她:“您后面也拿到身份证了,这么多年为什么不去领结婚证?”

“好像觉得不重要。”

“怎么不重要?这是从法律意义上确定了夫妻的关系。”

“但是两个孩子不就是事实。”

在拍摄讲述妇女被拐卖故事的电影《盲山》前,导演李杨曾经对20多位被拐妇女进行访谈,每一次访谈都不记名,不问年龄,也不录音,就是一种像朋友间的聊天。有40多天,李杨都在听这些妇女诉说自己的苦难命运。听完她们的故事,李杨很痛苦,需要吃安眠药才能入睡,“连续一个月,感觉人在战场上一样,就像一个战地记者”。李杨对我们说,这些妇女都是被解救过的,她们都在外面打工,李杨是邀请解救他们的警察一起找到她们父母家,才要到了她们的地址。

李杨总结了这些妇女的共同点:多数不识字,只有一两个上过小学,读初中的几乎没有。“她们能够逃离多是因为性格刚烈,撇下了孩子,很少有人是出于对自由和人格的认知。”所以,在构建女主角的角色时,李杨将被拐的女性角色设置为一个女大学生,“我是希望有个女性,不只是从性格上的强弱反抗,她应该是认为人格高于生命,自由高于生命。如果是普通的农民,她很少会有这样的意识”。

李杨总结了这些妇女的共同点:多数不识字,只有一两个上过小学,读初中的几乎没有。“她们能够逃离多是因为性格刚烈,撇下了孩子,很少有人是出于对自由和人格的认知。”所以,在构建女主角的角色时,李杨将被拐的女性角色设置为一个女大学生,“我是希望有个女性,不只是从性格上的强弱反抗,她应该是认为人格高于生命,自由高于生命。如果是普通的农民,她很少会有这样的意识”。

对于徐汇来讲,“逃离”是她被拐卖后最重要的字眼。她原来是杭州人。1988年,高中毕业的她已经工作了4年,是在去山东出差的路上被拐的。当时,在郑州火车站她碰到了一位大妈,脚边放着十几包行李,满面愁容地请求徐汇帮忙把东西送上火车。刚一上火车,徐汇就被几个男人控制住了,他们将徐汇送到了山东郓城,以2400元的价格将徐汇卖到一个只有30户人家的小村子。徐汇是第四个被拐卖到那里的妇女。2010年,徐汇才被解救,当年采访她的记者丘姗告诉我们,徐汇曾想方设法逃离,村里人一旦发现她不见了,就会全村出动,堵住唯一的大路,检查每一辆过路的车子。每次抓回去,面临的都是挨打,“腿差点都打断了”。

丘姗说,后来徐汇怀孕,生下了大儿子。“她想着希望只能在孩子身上了,她一直跟儿子说自己是被拐卖的,让孩子好好读书,等上了大学后要把妈妈救出去。”徐汇的儿子是村里的第一个大学生。从上大学后,只要有机会,男孩就来杭州帮母亲寻亲,可是母亲念叨了20多年的双荡弄,老房子早就变成了高楼大厦,没有妈妈一家的任何踪迹;他找到了社区,工作人员都换了好几茬,找不到当年的资料;找到派出所,但是因提供不了证明亲属关系的证据,也拿不到有效的信息。无奈之下,他只好打了市长热线,徐汇寻亲的事就此进入社会系统层面,丘姗就是这样知道徐汇的。

丘姗还记得,第一次见徐汇,完全看不出是40岁出头,皮肤很黑,白发很多,面容的苍老使她外表看起来像是60多岁。“人很木讷,不爱说话,脸上永远是愁云惨雾一样,只有靠着她妈的时候才会开心一下。”徐汇的儿子也陷入纠结中。虽然帮助母亲寻亲,他认为这是背叛父亲的行为,原本的打算是帮母亲找到亲人后,母亲能原谅父亲,真正成为一家人,可母亲坚决不愿意,“她觉得这不是婚姻,是一场绑架,她与他生活只是为了活着而做的事情”。寻亲成功后,徐汇回到杭州和父母一起生活。为了躲避丈夫,她和父母一直在搬家。丘姗说:“我们第一次回访时,他们已经搬了一次家,那时徐汇整个人都不一样了,已经会笑了。他们后来又搬走了。”难以回去的家乡

即使是写纸条求救,陈平都没想过纸条上写上自己贵州老家的地址。她告诉我,从内蒙古到贵州太远了,她觉得自己等不了,而且自己家在贵州的大山里,不一定能收到信,就算收到信,家里那么穷,也没有救人的能力。“前夫家肯定是认为我逃跑了,他们不知道我被拐卖。因为我是他们买来的,他们也不敢报案,但倘若他们知道我是被拐卖了,家里还有三个孩子,他们一定会救我。”就像是在进行一场人生的赌博,陈平赢了。纸条送出去了,前夫家报了警。2004年,陈平被解救出了内蒙古村子。

在王金玲主导的研究里,所有研究者都问了被拐卖妇女一个问题,有没有想过回家?几乎所有人都表达了对家里的想念,但并没有人真正选择回去。她们面临着很现实的问题:接下来应该如何谋生。李宁宁告诉我,江苏省的六个案例里,只有一个人小学读了两年,其他人全不识字。在所有人里,只有这个读了两年书的人讲得清楚,自己是怎么从云南被拐卖到徐州的。她是从老家到昆明找工作时碰上了人贩子,然后被带着从昆明到贵阳到郑州再到徐州,她看得懂火车经过的站牌名及所乘坐火车的起始和终点站。其他人全都讲不明白,换句话来讲,她们也缺乏再次出去生活的能力,她们本该最有活力和学习力的年华,都留在了被拐卖到的村庄。

在做完访谈后,李宁宁等人面临一个很大困难,那就是整理访谈的录音。“徐州话我们听得懂的,他们讲话既有苏北话的成分,又有云南话的成分。很难懂,整理起来非常耗时间。”李宁宁告诉我,最基本的语言交流甚至也成为他们融入家乡的障碍。在她的调研对象里,有一个33岁的女性,1986年被拐到徐州,在当地生活了18年。她告诉李宁宁,回到老家后,别人不找她说话,她也不主动说话。“能听懂,但说不上来了,尽说这儿(徐州)的话,我们回家,我妈都听不懂我的话。”“我们那时就觉得她们处在一个尴尬的地位,在这里待得不开心,回老家也要有一个适应阶段。很多人不走,是因为她们已经形成了生活的惯性。”一位同样参与调研的研究者告诉我们,在做完调研后,他们曾经多次写报告给政府,希望他们能够关注被拐卖妇女的生存状况,并能够从就业培训、心理支持等方面给予帮助,但一直没有回音。

宋敏说,1999年跟父亲联系上以后,父亲曾来看她,当见到她有两个孩子以后,父亲就没有说什么了。加上男人一家热情地招待他,最后父亲对她讲:“你已经生米煮成熟饭了,是两个孩子妈了,好好过吧。”导演李杨告诉我们,他访问的这些妇女,虽然获得解救,但也不会待在父母所在的村子里,可能逢年过节才回去一次,有些人甚至不回去,而是把父母接出村子,见一下。她们害怕周围邻居的看法,希望找到一个别人不认识自己的地方生活。为了重新开始,有些人甚至办了假的身份证。

2000年初,纪录片导演古月曾经拍了一个关于云南被拐女孩的纪录片。她认识这个女孩纯属意外,当时她在北方的一个农村拍片子,看到一个女孩在庄稼地里干活,非常卖力。女孩个头小,皮肤黑黑的,不像北方人,她就问村里人,才知道是云南买来的媳妇。在她仔细了解后,发现村子里至少有六七个被拐来的媳妇。她想着通过拍一个纪录片,掌握当地人口贩卖的证据后再报警,“我想着把证据都拍到,了解她们怎么来的,怎么被转卖的,然后让公安机关把她们解救回去”。

在拍摄的过程中,古月对这个女孩越发同情,她发现女孩干活很泼辣,手脚麻利,从不喊累。但倘若停下来之后,她好像整个人就沉了下去,不说话,脑子也不再思考了,“一干活的话,她就像一个机器一样,又开动了”。拍摄大半年后,古月跟女孩的丈夫也熟悉起来。她要求自己出车票带女孩回趟老家——女孩17岁被拐到这里,已经7年没有回家了。为了能让对方去,她还给女孩的老公写了保证回来的证明。“他们让她留下了孩子,像人质一样。”

火车由北向南开,古月感受到了女孩的高兴,她在火车上很兴奋,觉得火车飞快。下了火车,又搭了汽车到了一座山脚下,女孩带着古月翻了一天的山,说是才能到姐姐家,再走一天才能到自己家。“她站在山顶上吹起了口哨,把手放进嘴里就吹响了。”那个瞬间古月记忆犹新,她觉得女孩一下子活过来了,再也不是在北方村子的那个“干活机器”了。她们沿着山道往前走,路上遇到一个上了年纪的妇女,山道很窄,两人相遇需要侧着身子才能过去。女孩没有吭声,走了过去。

到了女孩的姐姐家,古月又看到那个上年纪的女人,她那时才知道这是女孩的妈妈。女孩走过去趴到母亲的肩膀上开始哭。“我后来才知道女孩和她的母亲在山道上都认出了彼此,但是她们觉得不可能,想念了近10年的人竟迎面走过来了,所以叫不上来。”古月说,女孩是被姐姐卖给人贩子的,她的母亲也知晓,这笔钱被他们称作“彩礼”。

女孩想要留在家里。在一天晚上,她跟哥哥商量是否能够留下来,但哥哥毫不犹疑地拒绝了她,“你没有土地,我们养活不了你,来了就多了一张嘴”。虽然女孩的母亲很想她留下,但也做不了主。古月现在还记得,他们家里的生活只靠地里的一点点收成,“他们那里的地都在山坡上,植物长得茂盛,庄稼很难活”。女孩家里养了一只猪,特别大,女孩的妈妈和嫂子每天都要去打猪草喂猪,“他们煮米汤,把汤汁撇来喂猪,自己吃干饭。全家人就指着这一头猪过年,卖了买点盐买点油”。

古月他们一共在家里住了半个多月,这半个月里,古月在村子里到处转。她看到一个布告,上面写的是哪些人因为贩毒被枪毙了。“在他们那里年轻人真的没有出路。他们其实可能也不知道自己是在贩毒,只是帮人背了一个东西,然后就被抓了。”古月还和女孩一起去了她的舅舅家。在舅舅家里,古月遇到了一个陌生的男人,他正在说服舅舅家的两个女孩跟着他去一个村子,说是去旅游。“这里的女孩子对外界一点都不了解,他们以为去个村就是景点。他们也可能知道对方是人贩子,会把他们带去卖掉,但他们还是选择相信。”古月告诉我,舅舅还在帮男的说话,说都是熟人介绍,有啥好担心的。“其实大家讲话时,就差一层窗户纸没捅破说对方是‘人贩子’。”

广西一家律师事务所的律师梁博至今都忘不掉2013年接的一个案子。当时一个看着有40岁左右的妇女梁静找到他,希望办理离婚手续。她告诉梁博自己是1992年从广西河池市被拐到贵港市的,在被拐的一个多月里,她的哥哥姐姐都到男方家营救,但是男方的家人、邻居一直在阻拦,最后还是没有将人救出来。“他们没有文化,说那时也不知道报警。”当年梁静就怀孕了,但孩子夭折了,四年之后,梁静生下一个女儿,过一年又生了一个儿子。梁静在她的办公室不断地叹气,“她说自己一直想逃,但是又舍不得孩子。就外出打工,赚的钱都给了孩子”。

广西一家律师事务所的律师梁博至今都忘不掉2013年接的一个案子。当时一个看着有40岁左右的妇女梁静找到他,希望办理离婚手续。她告诉梁博自己是1992年从广西河池市被拐到贵港市的,在被拐的一个多月里,她的哥哥姐姐都到男方家营救,但是男方的家人、邻居一直在阻拦,最后还是没有将人救出来。“他们没有文化,说那时也不知道报警。”当年梁静就怀孕了,但孩子夭折了,四年之后,梁静生下一个女儿,过一年又生了一个儿子。梁静在她的办公室不断地叹气,“她说自己一直想逃,但是又舍不得孩子。就外出打工,赚的钱都给了孩子”。

找到梁博时,梁静的孩子都已经成人,在外面打工,也支持她的想法。“她说自己2011年开始就跟男方没有了联系,想到20多年都是不幸福的,就想离婚。”梁博看着眼前的这个女人,穿得很朴素,身高一米六左右,黑黑瘦瘦的,满脸都是凄苦的表情,刻意地跟自己套着近乎,“因为我们都姓梁,我比她小一点,她就说应该叫我小弟。”梁博也是农村孩子出身,他有些同情梁静的遭遇,还特意减免了她的律师费用。

梁博是“75后”,梁静找到他时,他从业已经有几年。这是梁博第一次接被拐妇女的离婚官司。梁博告诉我,最初他很有信心打赢这个官司,原因有三条:第一,女方是被拐卖来的,属于强迫性结婚,《民法典》第1052条也规定,“因胁迫结婚的,受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销该婚姻”;第二条则是双方感情不和,“她一直在外面打工,相当于分居了,可以认定为感情破裂”;第三则是,两人既无共同财产也无共同债务,小孩也大了,又不存在小孩的抚养问题。

在立案时,关于女方是否被拐卖的事情,梁博提出了一个证据,即原告是在1992年7月3日办理的结婚证,按照身份证上的日期来看,这一天正好是女方20岁生日,刚满法定结婚年龄。梁博觉得过于巧合,女方也告诉她自己在这里补办的身份证,年龄被报大了两岁。关于被拐卖的具体情况,梁博申请法院去取证调查,“一般我们律师也会去调查,但是律师调查的证据一般法院采信度不高,不如法院直接去调查”。另一方面,梁博也担心自己的安全问题,他办理过不少离婚案件,去调查时总是被男方家庭为难,这次又涉及被拐妇女的问题,危险性更大。在与法官的沟通中,法官拒绝了梁博的请求,他一直在问梁博一个问题:梁静被拐卖以后是否有报警。如果报过警,那就可以调取记录,认定为拐卖;如果没有,则不敢认定。“法官也有他的担心,刚开始你被看着跑不了,但你恢复自由之后,也没有去报警,那真实性就存疑。”

梁博想申请证人,但女方说自己出去很多年了,跟邻居都不熟悉。梁博也理解,他曾经办理的许多离婚案,涉及家暴问题,也曾想申请男方的邻居证人出庭,但基本都被拒绝,因为“怕得罪男方”。即使如此,梁博并没有放弃这个官司。尤其是当他知道男方不会出庭,也没有委派律师时,他觉得官司的胜算是很大的。“从诉讼的角度来讲,离婚案件,如果法院传唤后男方不来,体现的是他对夫妻关系不重视不珍惜。我代理过的离婚案件,男方不出庭的,基本上最后都判了离婚。”

尽管男方没出现,庭审的时间并不短,有一个小时的样子。法官40多岁,本地人,非常详细地问了梁静被拐卖的全过程。梁博觉得法官问得这么全,觉得希望又大了许多。他还在庭上提醒法官,春节期间梁静都不回到男方家过年,“我们两广地区的人,家族意识很重,年三十是一定要赶回去吃团圆饭的。不回去的人除非是没了父母,或者是在外躲债没本事的。我这样提醒法官也是为了让他意识到双方确实关系不好”。

庭审结束后,梁静就匆匆地走了,她是从工厂请假出来的。隔了一段时间案件宣判,法院判决两人不离婚。梁博联系了法院,法官说,被拐的事实难以认定,夫妻双方离婚,没有强烈的证据支持夫妻感情不和或者存在其他问题,法院一般不能判离婚。如果实在想离,过两年再来起诉离婚,“大多数离婚官司第一次不能成功,第二次基本也离掉了。法院会认为原告这么坚持,也是夫妻关系不好的一种表现”。判决书下来后,梁静没有来取。梁博拍了照片给她。她一直在哭,梁博安慰她,“一年后你继续来,我就去帮你”。

这之后梁静一直跟他保持联系了快一年,她总是说自己想离婚,可一年后她并没有来找梁博,他也联系不上她了。梁博觉得或许这个男人去世了,她也就不来了,她还有两个孩子,也算有个家,“也许是她妥协了,也许她找了别的律师”。

(梁博、梁静、古月、徐汇、丘姗、陈平、宋敏为化名,实习生梁丙鉴对本文有贡献) 梁博拐卖