上书房的私活

作者:卜键 要说乾隆有多么喜欢编书,多早就开始编书,还可举一个他做皇子时的例子。雍正八年(1730)九月,虚龄20岁的弘历在上书房读书,心血来潮,动手编了一本《乐善堂文钞》。这是他的第一个集子,自行构设全书框架,选录此前数年间所写的论赞与诗词等,小小地过了一把编纂的瘾;也是他拉上皇弟、族兄和一帮子王爷叔叔,还有几位身任宰辅卿贰的老师,题序鼓吹,在上书房干的一件私活。

要说乾隆有多么喜欢编书,多早就开始编书,还可举一个他做皇子时的例子。雍正八年(1730)九月,虚龄20岁的弘历在上书房读书,心血来潮,动手编了一本《乐善堂文钞》。这是他的第一个集子,自行构设全书框架,选录此前数年间所写的论赞与诗词等,小小地过了一把编纂的瘾;也是他拉上皇弟、族兄和一帮子王爷叔叔,还有几位身任宰辅卿贰的老师,题序鼓吹,在上书房干的一件私活。

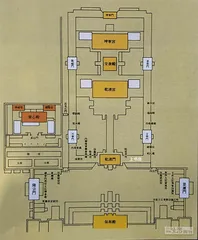

上书房,又称为阿哥书房、尚书房,是清朝在内廷特设的皇子学校。大清以马上杀伐得天下,福临、玄烨登基时皆为儿童,前者6岁,后者8岁,适在识字读书的年龄,一班满族辅弼大臣却不愿小皇帝学习儒家经典,是以教育缺略,成年后都曾有一番苦读恶补的经历。有鉴于此,康熙从我做起,督策子嗣认真读书,为之从翰林院挑选老师,并在宫中设立上书房。根据相关考证,约在康熙十五年就有了阿哥书房,开始时设在南薰殿、西长房等处,玄烨抽空常去察看,据说还为儿子的学习问题打过师傅的屁股。而不管是叫阿哥书房还是上书房,应是没有孙辈的份儿,弘历只能在雍亲王府读书。他的第一个老师是福敏,满洲镶白旗人,康熙三十六年进士,庶吉士,性格刚正开朗,讲课时要求很严,为弘历奠定了坚实的读写基础。

雍正元年,胤禛命朱轼、张廷玉等为皇子的老师,并将上书房迁至乾清宫南庑,意思很明白,方便于随时查看督导。那时的上书房应有三位皇子:14岁的弘时,同为13岁的弘历与弟弟弘昼。还有16岁的福彭,努尔哈赤的八世孙,也曾被康熙恩养于宫中,与弘历关系密切。福彭后来被封为平郡王,其另一个身份,为曹雪芹嫡亲的表兄,是以红学家总觉得他与小说中的北静王有几分相像。

《乐善堂文钞》编成后,弘历写了一篇简短的自序,开头便说:“余生九年始读书,十有四岁学属文,今年二十矣。其间朝夕从事者,四书五经、性理、纲目、大学衍义、古文渊鉴等书,讲论至再至三。”文中提到的《古文渊鉴》,64卷,收录自春秋至宋末的精彩文章,包括论、表、书、议、奏、疏、论、序诸体,共1324篇,玄烨亲自选目并详加品评,内阁学士徐乾学等奉旨编注,武英殿以五色套印颁行,很快就成为官员必读和学校的教科书,上书房自不能外。不少史料说弘历6岁开始读书(拍马屁呗),此序则证明要晚上三年。在原序中,弘历还谈到《乐善堂集》的编选目的与分类:

择取庚戌秋九月以前所作者十之三四,略次其先后,序、论、书、记、杂文、诗赋,分为十有四卷。置在案头,便于改正。孔子不云乎:“言顾行,行顾言。”《书》曰:“非知之艰,行之惟艰。”常取余所言者,以自检所行,倘有不能自省克,以至于言行不相顾,能知而不能行,余愧不甚乎哉!

从所说诗文类别上着眼,似可称为读《古文渊鉴》的习作、仿作。而由最后一段文字,又可知该集编成后并未付印,只是置诸案头,经常用学习经典的心得对照检查,以期能做到知行合一。

弘历为何要编选一部《乐善堂文钞》,目前可见到两种截然不同的说法:其一,说他趁着父皇病重,趁着京师大地震带来的人心惶惶,以该集作为旗帜和号角,发起向皇位的冲锋;其二,则说弘历这样做,实际上是得到了乃父雍正的默许,为他这位皇位继承人作点儿舆论准备。

第一个说法明显是荒唐的,大约是秘史、宫斗剧之类的东西看多了,对父子亲情和一些基本史实视而不见。此时弘时已被逐出宗室并死去,弘历在皇子中既长且贤,雍正钦定他为皇太子之事虽未宣布,在朝中早不是什么秘密,有何必要发起啥子冲锋呢?而胤禛的病情危重发生在前一年七月,本年虽时而出些个状况,趋势却是渐渐恢复健康。有记载称雍正在地震期间为避免被砸,常常住在船上或帐篷里,也说明他的身体还可以。再说了,试看中外所有王朝的抢班夺权,有几个是用编一本书的方式实施的呢?

第二个说法看似有些道理,实则求之过深。秘密立储的基本原则,就在于强调未知性和突然性,拒绝所谓的舆论准备。具体到弘历的继位,已成天知地知之事,更不需要弄这个。胤禛为一代雄主,而自幼所受的精英教育,长期的皇子生涯,也使他对儒家经典浸润极深,儿子的那些个习作应是难入法眼的。假如弘历曾向父皇说起此事并得到同意,大约也只能说是鼓励吧。

在弘历为《乐善堂文钞》所写序文中,胤禛是一个慈父,“每自思念受皇父深恩,时聆训诲,至谆且详,又为之择贤师傅以授业解惑,切磋琢磨,从容于藏修息游之中,得以厌饫诗书之味而穷理之未至,克己之未力,性情涵养之未醇,中夜以思,惕然而惧”,不仅表达了内心的敬爱感激,也显示出积极向上的姿态。这段话再加上下面记述的编书过程,可简括为:正是由于深怕对不住父皇的关怀期待,才拣选平日读书心得,编成一册放在书桌上,以便时时对照反省。

这部文钞的稿本,目前仍存于故宫博物院,以卷首所列诸序最为醒目。除了弘历原序,排在前面的是三位皇叔:庄亲王允禄,康熙的老十六,以博学谦谨受到雍正欣赏,兼镶白旗满洲都统;果亲王允礼,为老十七,以“实心为国,操守清廉”,受命总理户部三库;贝勒允禧,排行二十一,工诗善画,生性清雅,受命协理镶红旗满洲事务。三个叔叔皆深受雍正倚信,对弘历极为看重,所作序言也能见出较高的文史素养。可知作为战斗民族的满洲,入关之后由皇室带头学习儒家经典,百余年间脱胎换骨,已是文人辈出。

接下来作序的是弘历之弟弘昼,同龄而小三个月,资质上悬殊较大,性情亦骄横,但哥俩关系密切。弘昼记述了与哥哥朝夕相处的往事,称赞他是“真儒”。交往密切的还有平郡王福彭,大写伴读期间对弘历的由衷敬佩,说他“天资敦敏而又缉熙光明”“耳目心思一用之于学”“每为文笔不停辍,千言力就,而元思泉涌,来翰云生”,那叫一个夸啊!再后面是弘历的老师与当朝重臣,如鄂尔泰、张廷玉、朱轼、蒋廷锡、福敏、蔡世远等,各有品题,也都将分寸拿捏得很适当,恕难一一引录。

其实弘历也很注意编书的尺度,文钞的开篇二论,曰《立身以至诚为本论》《读书以明理为先论》,就是从胤禛的教导生发而出。文中恭述:雍正七年某日,皇父驾临上书房,亲笔题写了这两句,“余兄弟盥手祇领,谨悬座右”,而自己以此为题写了两篇论,不敢称阐扬圣教,只是表达对慈诲的一点纪念。 乾隆雍正上书房四库全书