时间的指针

作者:薛芃 去年端午赶上了梅雨,每天都是阴乎乎的。那几天我回老家,爷爷病了,身上起了带状疱疹,连片地起,刺痛难耐,不得不住院几天。那一次是高中时爷爷患癌住院之后,我第二次在医院值夜班陪护,竟已过了十几年。我缺失在家乡大家庭的生活中已十几年了。爷爷睡得早,晚上8点,挂钩上的吊瓶还剩一袋半,他的生物钟系统已到了入睡的时间。睡前有几件具有仪式感的事:上洗手间,简单地按摩一下腿部,放好手表和手电。爷爷每晚都要把手表放在枕头下面,右手可以一伸手就摸到的地方,如果没放好就睡不着,这是几十年来养成的习惯。他和奶奶感情极好,但一直分房睡,家里人总逗他说:“晚上睡觉奶奶可以不在身边,但手表得在。”爷爷晚上起夜次数多,每起一次,都要看时间。夜晚时间指针的转动他都了然于心,早晨醒来时总在4点半左右,身体的作息与时间十分吻合,偏差不过几分钟。有一阵子,家里人要给他换一块小米手表,可以监测身体数据,他拒绝,理由是看不到指针,也听不到秒针的“嗒嗒”声。

去年端午赶上了梅雨,每天都是阴乎乎的。那几天我回老家,爷爷病了,身上起了带状疱疹,连片地起,刺痛难耐,不得不住院几天。那一次是高中时爷爷患癌住院之后,我第二次在医院值夜班陪护,竟已过了十几年。我缺失在家乡大家庭的生活中已十几年了。爷爷睡得早,晚上8点,挂钩上的吊瓶还剩一袋半,他的生物钟系统已到了入睡的时间。睡前有几件具有仪式感的事:上洗手间,简单地按摩一下腿部,放好手表和手电。爷爷每晚都要把手表放在枕头下面,右手可以一伸手就摸到的地方,如果没放好就睡不着,这是几十年来养成的习惯。他和奶奶感情极好,但一直分房睡,家里人总逗他说:“晚上睡觉奶奶可以不在身边,但手表得在。”爷爷晚上起夜次数多,每起一次,都要看时间。夜晚时间指针的转动他都了然于心,早晨醒来时总在4点半左右,身体的作息与时间十分吻合,偏差不过几分钟。有一阵子,家里人要给他换一块小米手表,可以监测身体数据,他拒绝,理由是看不到指针,也听不到秒针的“嗒嗒”声。

我的一个朋友,“95后”,3C产品重度爱好者。刚工作收入不算多,但还是把钱都放在了买各种电子设备上,每天的乐趣就是在闲鱼上买进卖出,体验不同的产品。前些天我们聚餐,他没心思吃饭,总在摆弄那块新买的智能手表,替换了之前那块,都是国产品牌。他已经把之前那块表的功能摸得透烂,悉数各种缺陷。这一块,还在把玩和测验的过程中。他在一旁叨叨着,息屏的反应不够灵敏,表盘设计太丑,他对高清电子屏上的传统指针表盘设计嗤之以鼻,“明明可以用更清楚的数字电子表盘,为什么要用指针?如果用指针表盘,带块老表不好吗?”在他的生活经验里,更喜欢一目了然的数字计时,指针则是不清晰的,看表是件费劲的事,总是看错位,辨不出精准的时间,会耽误他对时间的分秒把控。

用什么样的表不重要,重要的是,每个人似乎都想掌控时间,都认为自己能掌控时间,至少是掌控属于自己的、能被利用的时间。掌控时间这个宏大的命题,被浓缩在了看一下几点这个瞬时的小动作上。时间这个抽象的东西,在钟表面前变得像一个具体的可塑之物,这种感觉是从哪儿来的?能抓住的时间是什么?放走的、任其溜走的时间又溜去了哪里?

法国哲学家马尔科姆·阿迈尔(Malcolm Hammer)在讨论时间的著作里写道,感觉能掌控时间,首先是因为我们能丈量它。为了丈量时间,人类从大自然中找寻基准点,太阳、月亮成为最初的参照对象,时间宏大的线性流动被切分得越来越细,在四季变换和昼夜交替的规律下,有了年、月、日。进而在一天的时间里,中国古人划分出了十二时辰,一时辰有八刻,一刻有三盏茶,一盏茶有两炷香,一炷香有五分,一分有六弹指,一弹指有十刹那,一刹那相当于现代的0.5秒。只是这套时间的算法已经没人再用,时、分、秒的时间计算系统统治了全球,毕竟没有人发明出以一刹那为最小基础单位的“手表”。

我好奇手表是怎么一步步统治全球人们的时间观念的。在看表这件事上,没有任何的地域差异与歧视,原本各自为阵的世界各地,虽然经过航海大发现后,逐渐产生了交流互通,但在精准的时、分、秒出现并普及成为统一的时间度量衡之后,世界才开始有了一致的步伐。

时、分、秒是60进制的,源于公元前3世纪的闪米特人,后传至巴比伦,流传至今仍用在记录时间、角度和地理坐标上。中世纪以前是没有钟表的,14世纪初,欧洲的一些教堂开始出现了机械报时钟,后来有了发条、钟摆的技术。直到18世纪成为怀表发展的黄金时期,随着一系列航海精密计时器的出现,秒针的技术开始运用到怀表上,走时的准确度大大提升。到了19世纪工业革命时期,钟表零件的生产实现标准化,时间终于被精确地定格在指针上,人们不再有模棱两可的时间概念,全球运行的抽象的线性维度变得具体而统一。也正因为如此,人们觉得时间是公平的。

在公平的时间面前,我90多岁的爷爷和20来岁的好友是一样的,他们看着同样的刻度来支配属于自己的时间。只是在一切都电子化了之后,不再担心手表需要上发条,指针不会因为动力不足而变慢,不再需要校准指针。唯一要记住的就是充电,即便没电了,智能手表的时间依然不需要校准,你只是一个时间的使用者。记得小时候上学总迟到,我爸就教我把手表调快三分钟,虽然是一种掩耳盗铃的方式,但总觉得我比别人多拥有三分钟的时间,我不仅是时间的使用者,还自豪地觉得我是时间的支配者。

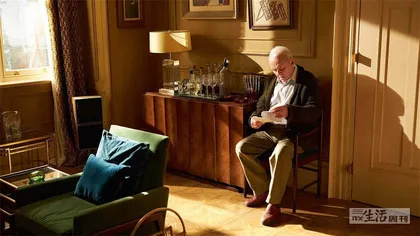

在陪爷爷住院的那几天之前,恰好看了霍普金斯主演的电影《困在时间里的父亲》,跟爷爷很像,都是围绕着老人、时间、衰老、意识、尊严的故事。我不知道人在经历了一世繁华到了90多岁的年纪时,对分针与秒针的运转是否还真的在意,或许只是习惯性地用看表的方式掌控时间。他们真正在意的是日月晨昏、四季更迭,期盼下一个春天。分针与秒针只是相对应的刻度,是让人们以为自己可以支配时间的某种假象,让人们活在规范的度量衡世界里的一个标杆。真正的时间,并不是随指针的移动而前进的。 腕表指针时钟