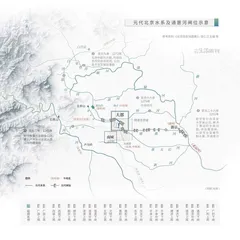

北京运河,元代造极

作者:邢海洋 如今的南锣鼓巷(元明时期的名字是锣锅巷)已经是北京的著名网红打卡地,但在几十年前,它和附近的剪子巷、火药局、织染局等小街小巷比起来并无突出之处。这些地名简洁形象,一下子就让你知道这里的地形特点,曾经有什么衙门或有过什么样的手艺人。可这些胡同的南面,一串和水有关的地名却让人摸不着头脑,比如文化部所在的沙滩,再向南走,故宫和王府井之间的北河沿和南河沿,这些地方都是大马路,一点水都见不到。

如今的南锣鼓巷(元明时期的名字是锣锅巷)已经是北京的著名网红打卡地,但在几十年前,它和附近的剪子巷、火药局、织染局等小街小巷比起来并无突出之处。这些地名简洁形象,一下子就让你知道这里的地形特点,曾经有什么衙门或有过什么样的手艺人。可这些胡同的南面,一串和水有关的地名却让人摸不着头脑,比如文化部所在的沙滩,再向南走,故宫和王府井之间的北河沿和南河沿,这些地方都是大马路,一点水都见不到。

当然,距离它们不远处是环绕故宫的护城河,可护城河难道不是被束缚在砖石的河道里,河边怎么会有沙滩呢?既然是河沿,这里离河却有点远。后来南池子附近修了菖蒲河公园,但菖蒲河东西走向,与这条南北走向的街道是不一致的。

对于这里居住的老街坊们,谜底是在本世纪初揭开的。在地安门附近,平安大街的两边,一次大规模的胡同拆迁后,一段古河道在瓦砾中浮出了地面。涉及拆迁的胡同包括平安大街北面的帽儿胡同、拐棒胡同和东不压桥胡同等,平安大街南的织染局胡同、火药局胡同和酒醋局胡同。其中,不压桥在明代是布粮桥,民国时才有了不压桥的叫法。从拆迁胡同的名字看,不难猜测平安大街北侧居住的更多是商贩、手艺人和居民,平安大街南以衙门官差为主。火药局和织染局附近还有巾帽局和帘子库,一望而知这一片区域是为皇家提供各色供给品的生产和储备场所。

浮出地面的这条河便是从元代起流淌了600余年的玉河,也是京杭大运河的起始河段。它自地安门外中轴线上的万宁桥前的清澄上闸起始,什刹海之水先是沿着弧形的河道奔着东南一路扎下去,再穿过东不压桥和地安门东大街进入皇城,再沿着皇城墙一路南流,经过今天的北河沿、南河沿大街,再过东长安街,沿正义路出城墙水关注入护城河。明清两代,这条河水被皇家圈进了皇城,为皇家御用,也被称为御河。这次考古发掘除了恢复部分古河道,还发现了东不压桥上游雁翅上的澄清中闸和望云桥下的清澄下闸,自此清澄上、中、下三道闸口重见天日。

世界遗产中国大运河27处河道和58个遗产点大名单,北京市有两段河道两个遗产点,河道是通惠河北京旧城段和通惠河通州段,两个遗产点就包括西城区的澄清上闸和东城区澄清中闸。值得一提的是,万宁桥正处于北京中轴线上,可它边上的闸口澄清上闸就落在了西城区的范围内。

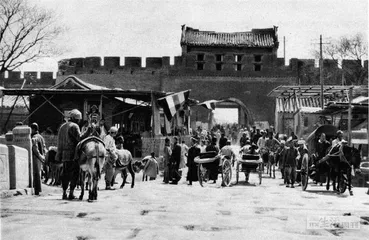

提到明清时代北京的城市布局,一条中轴线已经无人不知无人不晓,但东西方向的街道除了长安街似乎就少有知名的。而平安大街所在的地方,也就是明清时代地安门的所在,正是当年的皇城城墙的位置。如今北京的地名,西城区有西黄城根,东城区有东皇城根,皆是因为皇城东西城墙而得名。解放后皇城城门和城墙相继推倒,修建起通衢大道,皇城北城墙一带命名为平安大街,这是与长安街平行的又一条贯通东西的街道,600年的皇城遂淹没于其下。

提到明清时代北京的城市布局,一条中轴线已经无人不知无人不晓,但东西方向的街道除了长安街似乎就少有知名的。而平安大街所在的地方,也就是明清时代地安门的所在,正是当年的皇城城墙的位置。如今北京的地名,西城区有西黄城根,东城区有东皇城根,皆是因为皇城东西城墙而得名。解放后皇城城门和城墙相继推倒,修建起通衢大道,皇城北城墙一带命名为平安大街,这是与长安街平行的又一条贯通东西的街道,600年的皇城遂淹没于其下。

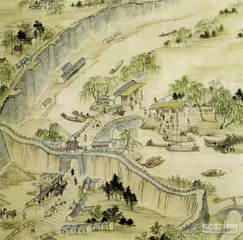

遥想700年前元世祖忽必烈北京建都,那时候的积水潭并非现在西海那么一片小湖泊,北海以北北京城市中心广阔的串珠式水泊都称为积水潭,水面“汪洋如海”,因此又称“海子”。一次忽必烈从上都回大都路过积水潭,看见漕船聚集、船帆林立,一幅“舳舻蔽水”的盛景,很是高兴,于是为北京段的大运河赐名为通惠河。

但以今天我们对皇家的想象,当我们挖掘出了玉河古河道,是很难把满河道的帆船和皇家的城池联系起来的。南来北往的船只要进入皇家独享的宫城势必通过高大的水城门,服务于皇家的内廷也需终日面对南音北腔的嘈杂。于是我们还是要探究一下元代宫城与明清城池的不同。

老北京的城墙一共有四道,紫禁城、皇城、内城和外城,皇城乃是第二道城墙,是为皇家提供供给和服务的集中场所,是对宫廷安全颇为重要的一道城池。元代的皇城的东城墙与后来明清的城墙是稍有偏差的,这一偏差,刚好造成玉河的城内与城外之分别。玉河之所以有御河之称,也是因为明朝皇城城墙东移,将元代皇城东墙外的运河圈入,以保证皇家用水,水路从此被切断。

忽必烈当年看到的帆樯林立、“舳舻蔽水”的盛景也只是出现在元代,随后的京城又寂静了下来。至于布粮桥边是否还是客商云集市肆繁华,恐怕也随着河道为皇家所专属而换了人间。

北京历史地理研究的开创者侯仁之先生在他利物浦大学的博士论文里阐述了北京自然地理的独特之处。这里三面环山,而且是上千米的高耸的大山,山体陡直地插在大平原上,中间几乎没有丘陵地貌过渡。山的背后,西面是连绵的太行山脉,北面则是内蒙古高原,在三角形的华北大平原上,北京是插入群山的一角。这片区域如同河道中的一个段峡湾或山体之间的海湾,故而称作北京湾。从山上流出的洪水一次次冲击堆积,形成了广阔的华北平原。

北京历史地理研究的开创者侯仁之先生在他利物浦大学的博士论文里阐述了北京自然地理的独特之处。这里三面环山,而且是上千米的高耸的大山,山体陡直地插在大平原上,中间几乎没有丘陵地貌过渡。山的背后,西面是连绵的太行山脉,北面则是内蒙古高原,在三角形的华北大平原上,北京是插入群山的一角。这片区域如同河道中的一个段峡湾或山体之间的海湾,故而称作北京湾。从山上流出的洪水一次次冲击堆积,形成了广阔的华北平原。

若不是处于平原和山地的夹角区域,北京很难受到历史的青睐。在中国,游牧民族和农耕民族一直处于争斗状态,山后是游牧民族,平原是农耕民族,北京正处于两种势力针锋相对的区域。其地理位置的独特其实不难理解,当游牧和农耕民族相互交往,穿山越岭是比登天还难的,他们需要尽量找平地行走。而在远古时代,平原的深处是未被开发的沼泽区域,只有山前的路更好走一些。按侯仁之先生的判断,这里最初会有一条沟通南北的大道,这条路不会沿着山麓展开,靠山太近,很容易被洪水冲毁。这条路也不能离山太远,否则那里就会遇到更宽阔的河流,水流也会经常改道,于是大道出现在一个居中的地理位置,卢沟桥是这条路的一个重要节点。

两面靠山,没有大河流过,北京处于半湿润半干旱地区,雨水不多且都集中在了夏天的雨季,这就决定了其夏天经常暴发山洪,且洪水是从多个山口奔腾出来,并在平原漫流,冬天河流就可能枯竭。在洪水的冲刷和堆积下,北京的平原是一个坡度1比800的、自西北向东南微微倾斜的坡地。因为离山较近,且有一个坡度,水流也很难在大平原上存蓄下来。几处有限的湖泊尤其珍贵。

于是当蒙古人决定把都城建在金中都的废墟上,忽必烈派刘秉忠来燕京相地。刘秉忠看到金代宫殿边莲花河“水流涓微”“土泉疏恶”,于是决定重新选址,而附近一片大水域的积水潭顺理成章成为城市的中心,北京城的中轴线就落在了积水潭的东岸。元大都的建设可谓是以水定城。

尽管地域不广,北京拥有五个水系,这也从侧面说明了河流规模偏小的事实。五大水系中两条河水量相对较大,一条是从西北的山地流下来,沿着西山脚下流淌并转向西南的永定河,历史上永定河经常泛滥,洪水会沿着大平原冲向北京城。另一条则是从东北部大山流出,一路向南的潮白河。因为洪水泛滥的缘故,历代统治者都没有选择在河岸边建城,这当然是明智之举,可也就没有了舟楫之利。

积水潭是永定河的古河道上遗留下来的洼地,从名字上看,似乎是积水而成,而非河流拥塞形成的湖泊。积水潭上游其实有一条小河高梁河,但高梁河自古以来似乎就是一条很短的河流。从地势上看,发源于西山的水流基本都绕过了北京城,所以高梁河很可能源于紫竹院的地下水渗出,向东不远处就流进了积水潭的串珠式湖泊里。在侯仁之先生的考证中,高梁河也是发源于北京西部的几条小河汇聚而成。其实这也不难理解,因为处于山脚下的洪积扇上,泉水涌出的现象并不少见,若处于古河道,地下水资源会更为丰富。

积水潭水似乎足够日常用度了,可远来的船舶要从通州运河20米的海拔高度提升到积水潭四五十米海拔的高度,就需要大量的水源了,这些水从哪里来?如今,我们看到的是颐和园的水一路从西而来,还有游船穿行于鳞次栉比的高楼之间。可颐和园的水是通过京密引水渠补充的,密云水库则是在1958年开工建设,1960年建成蓄水的,那里的海拔足有150米高,水库节流的是潮河和白河的水源,库容达到40余亿立方米,给昆明湖和积水潭供水自然是绰绰有余。本世纪初南水北调又从汉水调来了南方的水源,抽水机轮番向上传送,把密云水库都灌满了。可古人哪儿有现在的机械施工能力,哪儿有钢筋水泥建设大坝的本事,于是只能巧干了。

既然北京城里没有大河流,漕运又需要充沛的水源,最早在这里建都的辽、金两朝都有过用永定河漕运的主意。契丹人就利用永定河故道开发漕运功能,“萧太后运粮河”至今还遗迹尚存。金朝迁都中都后,粮食供给主要依赖华北大平原,借助于华北水网漕粮及各种物资能够达到通州。可每年漕运的多达几百万石粮食却只能靠车拉肩扛运到京城,耗费甚巨。于是金人在永定河的金口引河水到通州潞河。这条金口河也是利用了永定河的金沟河故道,经中都北护城壕再往东,下接今通惠河河道。

既然北京城里没有大河流,漕运又需要充沛的水源,最早在这里建都的辽、金两朝都有过用永定河漕运的主意。契丹人就利用永定河故道开发漕运功能,“萧太后运粮河”至今还遗迹尚存。金朝迁都中都后,粮食供给主要依赖华北大平原,借助于华北水网漕粮及各种物资能够达到通州。可每年漕运的多达几百万石粮食却只能靠车拉肩扛运到京城,耗费甚巨。于是金人在永定河的金口引河水到通州潞河。这条金口河也是利用了永定河的金沟河故道,经中都北护城壕再往东,下接今通惠河河道。

河道既成,但永定河的水浑浊,水流急,汛期堤岸崩毁,枯水期河道淤塞,没过几年河道尽毁,只能另作打算。后来金人又改引高梁河和积水潭的清水,这就成了元代修建通惠河的基础。那时候紫竹院的泉水还比较丰沛,据考证,金人也开凿了从昆明湖到高梁河的运河(后来称为长河),大运河的水总算有了保障。可紫竹院的泉水也有丰有枯,到了元代更是难以保障有稳定的水源供应。

今天在积水潭边土石堆砌的小山上,矗立着一座汇通祠,它的旧称是法华寺,又称镇水观音庵。修建地铁时汇通祠全部拆除了,如今看到的是重建的“复制品”。这也是元代水利建设居功至伟的郭守敬的纪念馆。元代开凿大运河的成就就在于为通惠河找到了更为稳定的水源,并建造了一系列的水闸系统。

蒙古人占领中原采取的仍是草原上的野蛮统治,民不聊生,邢州一地一万多户减少到只有几百户。百姓不堪官吏的盘剥,找到了忽必烈告状,忽必烈尝试以汉法治理,精通水利的郭守敬就是在那里崭露头角的。

郭守敬遍访北京,在昌平西山脚下找到了一处水流稳定而充沛的泉眼白浮泉。当我探访到这里,虽然泉水早枯涸了,石雕龙头里喷溅出的水源都是人工为之,但还是理解了为什么郭守敬在这里找到了稳定的水源。白浮泉所在的地方正是十三陵水库的下游,十三陵水库位于北京昌平县温榆河支流东沙河上,这座水库建于1958年“大跃进”时期,只用了140天就完工了,创造了新中国的工程建设奇迹。可建成后却尴尬了,因为设计仓促,水库建在了地质断裂带上,水源从岩石裂隙里流失掉了。白浮泉能有大量且稳定的水源,想必和这里的地质条件有关系。可为什么现在没有泉水了?我问周围的村民,他们告诉我后来水库整修了,断了水源。

郭守敬沿着西山山麓把白浮泉的泉水引到了瓮山泊,也就是今天的昆明湖中,通惠河水源从此有了保障。开挖白浮瓮山河,引昌平白浮泉水西行,从上游绕过沙河、清河谷地,其意义非同小可,白浮泉海拔只有55米,昆明湖的水面是50米,积水潭水面的海拔是50米,通州的海拔则只有20余米,其间的沙河和清河洼地,海拔都在45米以下,海淀小台地的海拔在52米,虽然高低差距似乎不大,但对于水流来说,却是水往低处流,河道的高程稍有差池水流便难行。尤其是,白浮瓮山河60余里长引渠总落差不足3米,要求有精确的测量技术作保证,同时还要妥善解决运河与沿途十余处山溪与渠道交叉,还要选择最佳路线将沿途泉水收集到引渠中。郭守敬以精湛的技艺完成了引水渠的修造。

沿山麓修水道,这也是现代人引水工程的诀窍之一。山脚随着地势起伏,工程师们很容易找到等高的山坡地带,并把这些等高的地带如梯田一般的连接起来,水流也就可以在其中流动,而不至于流失到更低洼的区域。白浮泉遗址公园外面百十米处,如今的引密水库到昆明湖的京密引水渠流过。渠道西山一带的路线也大致和郭守敬规划的水渠一致,显示出他高超的水利技能。

水源解决了,整个通惠河上建造24座闸坝,逐次调节水位,节水行舟,潞河上的粮船于是顺利驶入都城。如今,24座水闸大多数消失无形,寻得见的闸坝遗址也不复当年的样子。残存的闸墙、闸门槽、绞关石,有待游人仔细寻找。

其实在修建白浮瓮山河之前,郭守敬还曾尝试过改进金人引永定河河水的沟渠,他修建了一条减河以充抵汛期河水的影响,水利系统也是颇为精妙的。可永定河毕竟如同一条悬在北京城头上的一盆水,稍有不慎就可能冲毁城池,为元大都的安全计,最终又封堵了取水口。永定河之汹涌,彼时的科技和工程能力还是难以驾驭。直到解放后在上游修建了官厅水库,永定河才彻底安定下来。

到了明代,尤其燕王朱棣从侄子手中夺了皇位迁都北京,白浮泉的水源已近干涸,北京城内的运河河道也年久失修,难以行舟了。可修建故宫砖石木材均需从南方运来,木料来自遥远的四川,运到京城有的需要两三年。每根大梁要耗3000两银子,有的木筏长达1000米。在通州至今尚存的砖厂、皇木厂等地名,就是因储存“金砖”、皇木等而来。通州就有两个以皇木厂为名的地名,一个在通州城区,一个在张家湾,前些年城区的皇木厂附近还考古发现了两根巨大的木材,陈列在博物馆里。修建紫禁城的木材和砖石却不是通过通惠河运到城里的,而是冬天在路面上泼水结冰,拉入京城的。

到了明代,尤其燕王朱棣从侄子手中夺了皇位迁都北京,白浮泉的水源已近干涸,北京城内的运河河道也年久失修,难以行舟了。可修建故宫砖石木材均需从南方运来,木料来自遥远的四川,运到京城有的需要两三年。每根大梁要耗3000两银子,有的木筏长达1000米。在通州至今尚存的砖厂、皇木厂等地名,就是因储存“金砖”、皇木等而来。通州就有两个以皇木厂为名的地名,一个在通州城区,一个在张家湾,前些年城区的皇木厂附近还考古发现了两根巨大的木材,陈列在博物馆里。修建紫禁城的木材和砖石却不是通过通惠河运到城里的,而是冬天在路面上泼水结冰,拉入京城的。

永乐四年(1406),朱棣下诏重新修建北京城。永乐九年(1411),朝廷重修会通河和通惠河。但按照侯仁之先生的研究,真正有意义的修造发生在1472年,但此时的白浮泉的水源已经没有,只好利用玉泉山的泉水,可这次水源不足效率低下,船运两年后便不再使用。后来从通州张家湾入京城的这段河道被放弃了,人们利用金代的旧河床开出一条河道,仍用通惠河的名字。只不过这条新河无法走大船,南来的船到了通州都要将货物倒到小船上再运入京城。通州有两个皇木厂,概因为此。

船行至京城,又因为玉河被圈进皇城,运河的货物只能运到城外的大通桥,也就是如今的东便门附近。

面对着永定河水的肆虐,明清两代在水利科技和工程能力上乏善可陈。白浮泉水干涸了,只能在玉泉山和香山上打主意,碧云寺里的泉水和流经卧佛寺的泉水也引入了颐和园中。与此同时统治者在北京西郊大修园林,所有的设施都需要水来点景。水源匮乏一直是南来货物从通州爬升到京城的难题。 中国古代史大运河通州规划