刘晓都:美术馆运营者的结构思维

作者:薛芃 工作谈事到下午两三点,刘晓都有些疲乏,一边喝着咖啡一边打了几个哈欠。早上6点多,他晨起去打网球,到了下午,困意上来了一点。“没办法啊,我都60岁了。”刘晓都自我打趣道。

工作谈事到下午两三点,刘晓都有些疲乏,一边喝着咖啡一边打了几个哈欠。早上6点多,他晨起去打网球,到了下午,困意上来了一点。“没办法啊,我都60岁了。”刘晓都自我打趣道。

刘晓都任职馆长的坪山美术馆在深圳市东北郊,跟深圳市区相比,坪山区离北边的惠州市更近一些。在大名鼎鼎的比亚迪总部所在地的名头下,坪山美术馆的名气略逊一筹,但在重新开馆不到三年的时间里,已经在艺术圈颇有些声望了。

在刚刚过去的11月,刘晓都和他的团队完成了历时14个月的“九层塔”展览项目。这个展览特殊,不仅因为持续时间长,有9个不同的展览构成,更因为在刘晓都和策展人崔灿灿的推进下,原本是展览边缘的建筑师和平面设计师走到了前面,成为和艺术家同等重要的角色,展览的展陈空间设计和海报设计变得和艺术作品本身一样受关注。

邀请崔灿灿来做策展人时,两人已有几年的交情。当时,崔灿灿在深圳的华美术馆做了一个策展课,产生了不少很好的策展方案。刘晓都觉得策展课的形式很不错,想邀请灿灿去坪山美术馆再做一期,又或是美术馆可以提供场地和资金支持,将策展课中好的展览方案落地,做出一个实实在在的展览。聊展览的过程中,两人都越来越意识到,很多展览空间跟不上展览的需求。于是,他们希望放大空间结构在展览中的作用。

从坪山美术馆开车回深圳市区,大约一小时。在一次回程的路上,两人几乎就把展览的方式定了下来:邀请艺术家、建筑师、平面设计师共同完成一场展览,从作品、空间到海报三个方面让展览变得更立体,也更统一。空间和海报不再是为展览服务的一个环节,而是作为一件作品出现在展览中。两人对这个想法一拍即合,甚至觉得这种形式做一次是不够的,要做成一个系列,在一年的时间内分期呈现,才能把这个概念“坐实”。带着一个建筑师本能的空间结构思维,刘晓都想象着最终将这9个展览的空间做成一个巨大的模型,一层一层堆叠,直到最后,真正搭建成一个“塔”的样子,放在美术馆的一楼大厅中。

从坪山美术馆开车回深圳市区,大约一小时。在一次回程的路上,两人几乎就把展览的方式定了下来:邀请艺术家、建筑师、平面设计师共同完成一场展览,从作品、空间到海报三个方面让展览变得更立体,也更统一。空间和海报不再是为展览服务的一个环节,而是作为一件作品出现在展览中。两人对这个想法一拍即合,甚至觉得这种形式做一次是不够的,要做成一个系列,在一年的时间内分期呈现,才能把这个概念“坐实”。带着一个建筑师本能的空间结构思维,刘晓都想象着最终将这9个展览的空间做成一个巨大的模型,一层一层堆叠,直到最后,真正搭建成一个“塔”的样子,放在美术馆的一楼大厅中。

这之后,两人就开始分头行动,策展人崔灿灿去寻找合适的艺术家,敲定每一次展览的内容和主题,刘晓都负责去找业界知名的、新锐的建筑师和平面设计师,说服他们加入一场不曾参与过的游戏。

艺术家对展览已经习以为常,可建筑师则不然,做展览空间这事儿,一来陌生又兴奋,二来它不是一个有真正使用目的和要通过严格工序的建筑,因此就可以“随心所欲”,把在现实中无法实现的空间理想都放到自己的这个“作品”里去。不过,两人也给这个游戏制定了一些硬性的规则:比如展览面积几乎相同,大约260平方米,成本预算一样;建筑师设计的空间不能干预艺术家作品的呈现,相应地,艺术家也不能干涉建筑师与平面设计师。就这样,在规则的束缚下,一场隐形的“展览竞赛”即将开始。

头两场展览,崔灿灿邀请的艺术家是艺术团体政纯办和李青。刘晓都这边,第一反应就是青年建筑师王子耕和李涵。他对这两位很熟悉,知道王子耕做展览空间的能力,可以放心地把第一个展览交给她。“你可以选择跟艺术家沟通,也可以选择不沟通,可以选择在造价范围之内的任何建筑语言。”面对这个课题,建筑师作为艺术家极具自我意识的那一面被激发了出来。

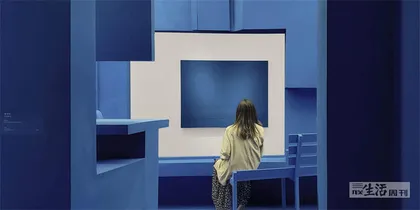

不过,王子耕交出的第一个方案就被刘晓都否了:“依然是现在看到的克莱因蓝的主色,但这个方案的切割太过复杂,一旦用这个空间,政纯办作品的数量就得减少,画的表现力就打折扣。”一周之后,王子耕拿出第二个方案,也就是现在呈现出来的面貌。他将政纯办作品中集体主义生活的元素放进自己的建筑空间,做出了几个小空间和一个大空间,又做了具有80年代时代感的放映厅、图书馆、澡堂、理发店这些元素,统一处理成蓝色,模糊在一起。

刘晓都对现在的空间效果很满意,在学术上立得住脚,也能吸引来愿意专程赶往坪山看展览的人。前几个展览推出之后,反响不错,他们决定取消原来做两个展览就拆掉换新的计划,而是开辟新的空间,把每一个展览现场都保留下来,在一年之后可以完整地看到9个展览。这样一来,做一个模型“塔”的愿望就必须搁置了。

“九层塔”的展览贯穿于整个疫情期间,从2020年下半年开始,一直延续到今年年底。在这个长线的展览工作中,刘晓都作为一个美术馆的运营者,不得不在各个环节的琐事上耗费很多精力,这是曾经作为一个建筑师不曾体会到的。“九层塔”的第九个展览,也就是收官展,刘晓都决定亲自上阵,他将这个空间选在美术馆的五楼,他希望展览结束后这个空间依然能保留下来,成为美术馆的一部分,这是他的一个“私心”。

“九层塔”的展览贯穿于整个疫情期间,从2020年下半年开始,一直延续到今年年底。在这个长线的展览工作中,刘晓都作为一个美术馆的运营者,不得不在各个环节的琐事上耗费很多精力,这是曾经作为一个建筑师不曾体会到的。“九层塔”的第九个展览,也就是收官展,刘晓都决定亲自上阵,他将这个空间选在美术馆的五楼,他希望展览结束后这个空间依然能保留下来,成为美术馆的一部分,这是他的一个“私心”。

在与崔灿灿讨论之后,他们准备以论坛和展览结合的形式收官。刘晓都想到古希腊的圆形剧场和公共讨论空间,以及古罗马元老院议政厅的样子,他便以此为蓝本,搭建出了一个围坐一圈的空间,回归到自己建筑师的身份上。在谈到这个项目将艺术家、建筑师和平面设计师三种从业者放在一起做展览时,崔灿灿说:“很多人会用‘跨界’来评价或谈论这个项目,但我不认为是一种跨界的行为,反而是让每一个领域的人的专业性更突出,各司其职,将自己的这块阵地守得更牢,并且通过展览的形式建立起一个新的社群。”

如今展览的搭建刚拆不久,只留下了刘晓都作为“私心”给美术馆做的这个论坛空间。他也谈到,这是一场试错的实验,提供了新的感知体验,同时也提出了很多问题,比如如何做到建筑空间语言和艺术作品的平衡;在如今网络化的时代,海报的设计是传播路径中最重要的一环,却一再被忽略;这种多领域合作的展览能否在深圳之外的城市复制;深圳的当代艺术生态需要在怎样的展览和美术馆推动下前进;等等。刘晓都还要在这些思考上继续忙碌。

刘晓都是土生土长的北京人,从小在西城和海淀长大。1979年考入清华大学建筑系,“理想主义”成了贯穿那一代清华人一生的状态。后来,他又前往美国深造。打算回国时,北京已经没什么建筑项目,而深圳的建设是一片蓝海。1998年,他一个在深圳的同学给他发了封邮件,说中标了一个项目,却不知道该怎么做,于是刘晓都就和孟岩、王辉一同合作了这个项目,后来他们正式成立都市实践建筑事务所,开始了在深圳的生活,一直到现在。

刘晓都是土生土长的北京人,从小在西城和海淀长大。1979年考入清华大学建筑系,“理想主义”成了贯穿那一代清华人一生的状态。后来,他又前往美国深造。打算回国时,北京已经没什么建筑项目,而深圳的建设是一片蓝海。1998年,他一个在深圳的同学给他发了封邮件,说中标了一个项目,却不知道该怎么做,于是刘晓都就和孟岩、王辉一同合作了这个项目,后来他们正式成立都市实践建筑事务所,开始了在深圳的生活,一直到现在。

与当代艺术的接触,往远了说,刘晓都是旁观者和热爱者;往近了说,2017年的第七届深港城市/建筑双城双年展是一个更直接的契机。那次的策展人是侯瀚如、刘晓都和孟岩,侯瀚如将很多当代艺术家对城中村的思考带入双年展,刘晓都和孟岩则负责建筑的部分。这之后的两年,坪山美术馆改建,邀请建筑师董功设计,原本侧重传统书画的坪山美术馆需要迎来一次全面的转型,在深圳活跃多年的刘晓都接下了这件事。他希望美术馆可以做到国际水准,又可以推动本土当代艺术的发展,这就依赖于美术馆的“自我知识生产”。

“做建筑师事务所和做美术馆相比,有一个挺有趣的区别:做建筑设计的时候,我要等活儿,我是乙方。‘别人的钱’决定了我的话语权不是绝对的。从全球范围来看,除了顶级的拿过普利兹克奖的大牌建筑师话语权是比较强的,大多数像我们这类的建筑师事务所仍然需要对市场有一定的妥协,困难就来了。”刘晓都坦言道,在他经手的建筑项目中,很多有自主话语权的都不太赚钱,能赚钱的项目就不得不在设计上有所舍弃,这也是作为乙方必须承受的。

而作为一个美术馆馆长,就变成了甲方。“有多少预算,做多少展览,怎么做展览,这些计划我都是有掌控权的。这就好比在建筑这个行当里,我成了开发商,拿到一块地之后会规划需要盖一个什么建筑,如何盖,再去找设计师去完成它。身份与角色就互换了。”虽然是从乙方到甲方的角色转化,但“作为馆长,真正的成就感是没有建筑师来的那么对劲的。建筑师是有作品的,做一个馆长,最多只能留下一个传说。能留下传说已经是一件很不得了的事了”。

8月,艺术家薛峰的个展“迢迢”在坪山美术馆开幕。薛峰是一位“新深圳人”,2017年,他离开工作生活了20余年的杭州,辞去了中国美术学院的教职工作,决定搬到深圳生活。一直以来,深圳都不是一个接纳艺术的城市,或者说,在此前的三四十年,深圳这座高速发展的城市并不需要艺术。而在刘晓都看来,这两年,深圳的当代艺术开启了快速上升的通道,“因为经济发展达到了一定的水准,艺术开始被需求了”。

深圳的艺术圈其实很小,大家互相都认识,“内卷”不那么严重,机会也会更多一些。伴随而来的是一些艺术机构的诞生,艺术家从外地的流入和收藏家群体的出现。不过,与建筑和设计相比,艺术在深圳的生态依然微弱,深圳仍是一个建筑与设计发达且链条完备的城市。也正因为如此,崔灿灿与刘晓都才认为,“九层塔”这样的展览只有在深圳这座城市才能实现。

刘晓都对深圳的感情是很复杂的。起初创业的很长一段时间里,他都对深圳保持着疏离感,他租了十几年的房,直到公司在深圳置业后,他才住进了公司买的房。就在前两个月,他才在华侨城创意园区开了一间工作室,既用来工作,也可以会友、休息,慢慢地寻找到生活放慢的感觉,“以前真的是太忙了”。

在这20年的深圳建设中,刘晓都参与了很多,不仅包括他作为乙方设计的建筑项目,还有很多城市建设的讨论或方案。因此他觉得自己真正成为了这座城市的一部分,是有参与感的,而这种参与感放在北京、上海这种有历史底蕴的城市里就弱很多,“因为深圳太新了,深圳甚至只有一代建筑,90%的超高层建筑和70%的高层建筑都是我们这一代新深圳人看着建起来的”。他现在反而对北京没有那么强烈的归属感了,没有必须回北京生活的那种轴劲,因为“北京已经不再是从前的那个北京了”。

明年5月,刘晓都在坪山美术馆的任期将满,他面临着去或留的选择。他希望可以再继续为美术馆工作一到两年,把现在的基础打扎实了,把一些刚开始的展览项目再向前推进一些。在几十年的职业生涯中,刘晓都很少感到真的倦怠,无非就是被繁杂的琐事、无奈的无法推进而困住,缓解这种困境用一个方法最奏效,就是想着一个目标、一个奔头,眼下他的这个奔头就是把美术馆做好。 刘晓都深圳坪山博物馆建筑空间上海展览建筑设计艺术美术建筑