滇游,“万里遐征”的终途

作者:陈璐南流经石门关,始东折而入丽江,为金沙江,又北曲为叙州大江,与岷山之江合。余按岷江经成都至叙,不及千里,金沙江经丽江、云南、乌蒙至叙,共二千余里,舍远而宗近,岂其源独与河异乎?非也!河源屡经寻讨,故始得其远;江源从无问津,故仅宗其近。其实岷之入江,与渭之入河,皆中国之支流,而岷江为舟楫所通,金沙江盘折蛮僚溪峒间,水陆俱莫能溯。在叙州者,只知其水出于马湖、乌蒙,而不知上流之由云南、丽江;在云南、丽江者,知其为金沙江,而不知下流之出叙为江源。云南亦有二金沙江:一南流北转,即此江,乃佛经所谓殑伽河也;一南流下海,即王靖远征麓川,缅人恃以为险者,乃佛经所谓信度河也。云南诸志,俱不载其出入之异,互相疑溷,尚不悉其是一是二,分北分南,又何由辨其为源与否也。既不悉其孰远孰近,第见禹贡“岷山导江”之文,遂以江源归之,而不知禹之导,乃其为害于中国之始,非其滥觞发脉之始也。导河自积石,而河源不始于积石;导江自岷山,而江源亦不出于岷山。岷流入江,而未始为江源,正如渭流入河,而未始为河源也。不第此也,岷流之南,又有大渡河,西自吐蕃,经黎、雅与岷江合,在金沙江西北,其源亦长于岷而不及金沙,故推江源者,必当以金沙为首。

——摘自《溯江纪源》

徐霞客一直对水非常关注。从贵州进入云南曲靖,结束对珠江源的考察后,他终于来到了昆明。云南省简称“滇”,源自先秦时期的族名,也是云南保留至今最早的地名,滇池地区,是古滇国的发祥地和政治经济文化中心。可以说,没有滇池,就没有四季如春的昆明。

徐霞客一直对水非常关注。从贵州进入云南曲靖,结束对珠江源的考察后,他终于来到了昆明。云南省简称“滇”,源自先秦时期的族名,也是云南保留至今最早的地名,滇池地区,是古滇国的发祥地和政治经济文化中心。可以说,没有滇池,就没有四季如春的昆明。

坐落在滇池西岸的西山,常被文人雅士称为“碧鸡山”“太华山”。元代地理总志《大元混一方舆胜览》评价碧鸡山,“为诸山长,俯瞰滇池,一碧万顷。”自然,徐霞客不能错过可以窥见滇池全貌的西山。由于《滇游日记一》的大部分内容在1645年(清顺治二年)江阴城抗清守城过程中毁于大火,现今留存下来徐霞客进入云南后的第一篇游记就是《游太华山记》。

虽然我们来西山前已经通篇阅读了《游太华山记》,但直到自己登上西山,书中难以理解和铭记的文字,才逐渐清晰起来。乘上大巴先抵达龙门,再从龙门坐索道而上,是山巅的凌虚阁。途中经过的华亭寺、华严寺有些耳熟,翻阅游记,发现徐霞客当年便是经由两座寺庙向上攀爬至太华山顶。阅读《徐霞客游记》最好的方法,的确是以实践的方法重走霞客路。毕竟,连地理学家任美锷也曾说:“初读其书,常苦细琐,虽辞藻清丽,而地名里程村落方向,充卷连篇。”

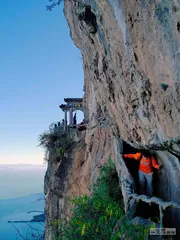

凌虚阁是1985年修建的中式凉亭,可以俯瞰滇池和昆明城。徐霞客曾写下这里的景观,“石萼鳞鳞,若出水青莲,平散竟地”,意思花萼般的岩石如鱼鳞状一片片,好像出水的青莲,平铺散开,满地都是。除了在凌虚阁亭中休憩的游客,不少人还攀援于这些石萼之间,与背后的蓝天碧水留下合影。然而,尽管这是现在西山旅游路线的最高点,却并非徐霞客止步之处。

把目光投向石林向南延伸的远方,隐约能看到对面的山峰上几个小小的人影,是几位热衷挑战的勇士,像徐霞客一样沿着陡峭侧立的岩石抵达了真正的绝顶。按照徐霞客的说法,“行峰顶四里,凌其上”,这条道路大概长约四里。

到了凌虚阁,再揣测徐霞客的心思就很简单。对于总是试图弄清水流走向分合的徐霞客来说,这里能看到的不过是滇池海埂湖堤以北的小片水域,也就是俗称的“草海”,而真正广阔的南部“外海”,可能得登到对面的绝顶才能看到。更何况,传说绝顶上有个黑龙池,喜欢奇山异水的徐霞客当然不能放过。

跟在一位着水手服女孩身后,我也试图挑战这条颇为险峻的道路。徐霞客说“峰端践侧锷而南”,眼前这条完全由大小不一的石头筑成的天然道路,宽不过半米到一米之间,两边都是悬崖,走在上面,如他所形容的一般,像是踩着刀刃样侧立的岩石上。虽然徐霞客不过寥寥数语,有些轻描淡写,但我只行进了两三百米,便越来越感到恐惧,很快选择折返了回来。

从凌虚阁下山的步行游览路线,首先经过的是现在西山景区著名的龙门路段。龙门指的是三清阁到达天阁之间的一段道教石窟工程,始建于1781年(清乾隆四十六年),由道士吴来清、杨汝兰、杨际泰等几代人冒着生命危险,至1853年(清咸丰三年)陆陆续续开凿出来。除了可以欣赏道教文化的精美石雕石刻,开凿在峭壁上,高出滇池水面300多米这段路线,还是俯瞰滇池的绝佳位置。

当年徐霞客却没有机会沿此路线探寻滇池。他一路向上攀登,抵达现在龙门入口的凤凰岩附近,失去了前进的方向,只见“更南,则庵尽而崖不尽,穹壁覆云,重崖拓而更合”,便返回了罗汉寺的正殿,另外寻觅登顶的道路。

当年徐霞客却没有机会沿此路线探寻滇池。他一路向上攀登,抵达现在龙门入口的凤凰岩附近,失去了前进的方向,只见“更南,则庵尽而崖不尽,穹壁覆云,重崖拓而更合”,便返回了罗汉寺的正殿,另外寻觅登顶的道路。

凤凰岩再往下,全然是徐霞客当年登山途中记载的模样。比照游记,除了因为清朝修建龙门,位于其下方的梁王避暑台等罗汉寺南庵建筑群和正殿被逐渐废弃、已经看不到外,其他景致几乎与徐霞客叙述的别无二致。被称为“三清阁”的建筑群正是当年的罗汉寺北庵,依傍着悬崖点缀在山中,依稀能看出是当年徐霞客描绘的“如蜂窝房燕窝,累累欲堕者”。

步行至朝天桥,不知谁喊了一声“徐霞客”,我才联想到他观察仔细、描述准确,“桥架断崖间,上下皆嵌崖,此复崭崖中坠”。如今为了方便行人观赏到朝天桥的全貌,这里设了一处反光镜,可以看到石拱桥架在两座悬崖之间,成为连接起两座山峰的唯一道路,然而若不留心,只会以为自己沿着一座山峰在向上攀爬。

这时我突然意识到,那位出声的游客,原来是在凌虚阁遇见的水手服少女,和她攀谈起来。问她是否沿着石峰抵达了比凌虚阁更远的绝顶,回答我花了接近一小时才到,然而其实还有通向更远处山峰的道路,但他们也没敢继续往前,因为路途实在险峻,时常纠结该往哪里落脚行进。

虽然不能亲自印证徐霞客究竟到的是哪座山峰,但他定是心满意足,观察到“乃南尽海口山也”,才在游览了黑龙池后欣然下山。《游太华山记》是《徐霞客游记》的名篇之一,滇池定然给徐霞客留下了深刻的印象。几个月后,当他千里追踪盘江归来,重新进入滇池地区时,徐霞客忍不住开始好奇并希望深入思考一个问题:滇池的水从哪里来?它又流向了何方?

得益于现代的科学手段,一个地理学外行人也很容易查阅到滇池源流的答案。滇池属于长江流域金沙江水系,地处长江、红河、珠江三大水系分水岭地带,是云贵高原湖面最大的淡水湖泊。汇入滇池的水系有12个,主要入湖河流29条,其中最主要的入湖河流为同属于金沙江水系的盘龙江,主要出湖河流为海口河,因河道中有形若螳螂的沙滩分布,又名螳螂川。

得益于现代的科学手段,一个地理学外行人也很容易查阅到滇池源流的答案。滇池属于长江流域金沙江水系,地处长江、红河、珠江三大水系分水岭地带,是云贵高原湖面最大的淡水湖泊。汇入滇池的水系有12个,主要入湖河流29条,其中最主要的入湖河流为同属于金沙江水系的盘龙江,主要出湖河流为海口河,因河道中有形若螳螂的沙滩分布,又名螳螂川。

然而在明朝,尽管1599年(明万历二十七年)利玛窦编制的《东西半球图》已经随着《方舆胜略》一书的印刷传播开来,中国本土的地理知识仍然非常落后,现代地理科学的勘测手段尚未建立。《皇朝职方地图》是与徐霞客同时代的地图,从其中《西域图》部分可以看出,西南地区几乎还是一片空白,最远的边境只到大理、永昌和腾冲。但是,徐霞客通过他的实地考察,在游记中却指出了滇池的两处源头:东边的盘龙江和西边的海源寺。

松花坝水库上游的白邑又名邵甸,曾属于嵩明县,现在被划归为昆明市盘龙区,改名叫作滇源镇。作为昆明母亲河的盘龙江,自松华坝流出,自北向南地贯穿昆明市,再汇入滇池。从昆明市区驶向滇源镇,一路可看到写着青龙潭、黄龙潭、黑龙潭等路标。白邑山林泉眼遍布,素有“九十九眼龙潭”之说,是昆明最主要的水源地。从这里涌出的水,至今仍占松花坝水库蓄水量的90%。徐霞客详细记录了他来此地考察的过程,其中便有黑龙潭。

若利用手机,地图导航很容易指向另一处黑龙潭公园,但徐霞客所探寻的实际是如今在丰泽源植物园中的黑龙潭寺里的潭水。出于游览西山时,建立起《徐霞客游记》描写准确详尽的认识,刚进入植物园,虽然并不知道黑龙潭究竟在哪儿,但我决定依照他书中所写的“随东麓南行”。现代人在科技的帮助下早已丧失了对方位的敏锐感知能力,我拿出手机指南针才辨明方向。植物园内水渠湖泊遍布,水也异常清澈透亮,不知道是什么淡水鱼种,竟在这里养到了一米左右的长度。

若利用手机,地图导航很容易指向另一处黑龙潭公园,但徐霞客所探寻的实际是如今在丰泽源植物园中的黑龙潭寺里的潭水。出于游览西山时,建立起《徐霞客游记》描写准确详尽的认识,刚进入植物园,虽然并不知道黑龙潭究竟在哪儿,但我决定依照他书中所写的“随东麓南行”。现代人在科技的帮助下早已丧失了对方位的敏锐感知能力,我拿出手机指南针才辨明方向。植物园内水渠湖泊遍布,水也异常清澈透亮,不知道是什么淡水鱼种,竟在这里养到了一米左右的长度。

记不清是第几次感慨“徐老师诚不我欺”,黑龙潭寺出现在了眼前。根据徐霞客的记载,当时龙潭南面有座祭祀龙神的神庙。如今黑龙潭寺正中的庙宇仍然祭祀着龙神,两旁在此后数百年间得以扩建成一个占地面积不小的红色建筑群落,群山环抱,绿树掩映。两潭泉水在龙神庙的北边汩汩流淌,“南北相并,中止有岸尺许横隔之,岸中开一隙,水由北潭注南潭间,潭大不及二丈,而深不可测”。

水由北潭流向南潭,因此北潭的水看起来更为澄澈。大概因为水质好,颇为壮观的鱼群黑压压地游荡在水潭里,竟真有徐霞客说的感觉,“潭小而鱼大,且不敢捕,以为神物也”。又看到水潭边竖着一块介绍滇池金线鱼的石碑,询问寺庙工作员工,得知在硕大鱼群里一闪而过,背脊上似有光带的银白小鱼,原来是徐霞客称赞“大不逾四寸,中腴脂,首尾一缕如线,为滇池珍味”的金线鱼。

金线鱼位居“云南四大名鱼”之首,非常娇贵,生存环境必须是洁净的流水,曾遍布滇池及周边水源区域。因为优质的淡水资源,滇池曾是包括金线鱼,白发鱼,乌鱼,黄狮鱼,黑、白麦鱼等淡水鱼种的乐土家园。但上个世纪滇池大规模围湖造田,阻断了金线鱼产卵洄游通道,再加上入滇河道萎缩污染,如今它们只残存在一些龙潭当中,被列为中国国家二级保护动物。

随着水流往南,很快抵达被围墙阻断的尽头,难以进一步验证徐霞客后面的观察。但他总是如此执着地一路追寻,直至看到“水自潭南溢,流大道之东,已而俱注于西界之麓,合而南去……则挟汇流塘之水而出松花坝者也”。既然知道了滇池水从哪里来,不久后徐霞客花费了一周时间环游滇池,亲临海口螳螂川一带,弄清了滇池的走向。

如今属于昆明西山区的海口镇,地处滇池西南部。因为先去了位于螳螂川下游的石城,徐霞客曾在石城探寻了当地的喀斯特地貌,返回市区途中螳螂川逐渐变得狭窄,开着手机导航的摄影记者张雷突然告知,我们似乎位于一片沙洲上,令人不禁想起游记中的记载,“中有洲浮其吭间,东向滇海,极吞吐之势;峙其上者,为龙王堂”。果然,不一会儿行至沙洲尽头,便是滇池。

海口的水利工程历朝历代都备受关注,徐霞客曾在沙洲上的龙王堂中看到很多记录水利规划、疏浚海口以避免洪水泛滥的石碑,但当时总归欠缺更科学有效的技术手段。此时眼前一座多孔石拱桥横在滇池流向螳螂川的出水口处,这处桥闸结合的建设是1836年(清道光十六年)的水利工程,距今已有185年历史。

因为闸分三段,分跨于被大小中滩分隔形成的三股河道之上,所以人们称之为“海口川字闸”。川字闸建成之前,每隔数十年,官府都得征调劳力,先筑坝断流,再挖坝泄水,大规模疏浚螳螂川。历史上滇池水患严重,现在沙洲上仍有一处小庙承自徐霞客当年所见光景,祭祀着龙王,只是恐怕不是当初的龙王堂。由于川字闸上游采用现代技术修建了新的闸坝,现在的川字闸只发挥桥梁作用了。

因为闸分三段,分跨于被大小中滩分隔形成的三股河道之上,所以人们称之为“海口川字闸”。川字闸建成之前,每隔数十年,官府都得征调劳力,先筑坝断流,再挖坝泄水,大规模疏浚螳螂川。历史上滇池水患严重,现在沙洲上仍有一处小庙承自徐霞客当年所见光景,祭祀着龙王,只是恐怕不是当初的龙王堂。由于川字闸上游采用现代技术修建了新的闸坝,现在的川字闸只发挥桥梁作用了。

既然来到螳螂川,徐霞客没有放过进一步考察的机会。他一路追溯着螳螂川途经石城等地,最终抵达安宁,见到了安宁温泉,这是他云南征途中精神性的友人杨升庵曾盛赞的“天下第一汤”。尽管徐霞客试图厘清这条金沙江支流的全貌,不过遗憾的是,他没有看到螳螂川最终如何在禄劝与东川交界处汇入了金沙江,就又回到了昆明。

当我试图随着徐霞客的脚步,来到他真正唯一一次接触金沙江江面的元谋县江边乡时,几乎能感受到这位同样生活于长江中下游平原地区的明朝先人的震撼与喜悦。对于生活在长江中下游地区的人而言,恐怕很难想象这条宛如翡翠般镶嵌在群山之间的碧绿飘带,与他们熟知的江水同源同流。

当我试图随着徐霞客的脚步,来到他真正唯一一次接触金沙江江面的元谋县江边乡时,几乎能感受到这位同样生活于长江中下游平原地区的明朝先人的震撼与喜悦。对于生活在长江中下游地区的人而言,恐怕很难想象这条宛如翡翠般镶嵌在群山之间的碧绿飘带,与他们熟知的江水同源同流。

云南大学历史学教授、中国徐霞客研究会副会长陈庆江向我强调,虽然元谋的确是徐霞客游历云南唯一一次观察到金沙江干流的位置,但无需过分强调其重要性,对徐霞客而言,顺着干流追寻其流向并不难,更难的是他对云南境内包括盘龙江、滇池、螳螂川等支流在内的整个金沙江水系的诸多考察。实际上,进入元谋后,他正是追寻着一条名为龙川江的金沙江支流来到此地。

六七年前,陈庆江也曾来到江边乡的龙街渡口,看到龙川江在此汇入金沙江的景致,和徐霞客描述的几乎一致。龙街渡口是古代南丝绸之路“灵关道”上的七大渡口之一,千百年来便一直是四川入滇的重要通道。徐霞客渡江来到江驿,在附近驻足良久,这里有座石碑写着“滇蜀交会”四个大字,表明此地自古是四川和云南的分界处。他仔细地观察,发现崇山峻岭之中,“江从二山之中,自北而南,环东山于其北,界西山于其西……于是北夹西溪,尽于金沙焉”。

然而地图上显示的江边乡,已处于一片碧波之中。询问过路的村民,原来3年前因为下游修建水电站,江边乡被迁到了其他地方。水电站下闸蓄水后,江水很快漫上来,淹没了江边乡,深刻地改变了此处的地理景观,只余江水中偶尔露出的几栋房屋建筑,尚且能够诉说不久前发生的一切。极目望去,眼前宛如“十里平湖”的巨大水面,已经难以辨认究竟哪里才是龙川江与金沙江的交汇之处。

位于青藏高原东南缘的云南省,因为特殊的地区区位,造成了复杂多变的气候类型、地理地貌形态以及丰富的生物多样性。在陈庆江看来,徐霞客虽然早就将云南拟定为他晚年“西南万里遐征”的重要一站,但进入云南前对这一片的山水不会有太多认知。所以,呈现在眼前完全迥异于中原的自然景观,肯定引起了徐霞客极大的兴趣,令他花费许多精力关注、探索并记录了不少高原湖泊、坝子和动植物等独特自然风物。

地处金沙江干流最南段的元谋县,是云南省境内典型的干热河谷地带。干热河谷是指高温、低湿的河谷带状区域,光热资源丰富,气候炎热少雨。古代文献中对这一片河谷区域的瘴热景象,多有描述。云南干热河谷分布地域广,主要分布于金沙江、红河(元江)、澜沧江、怒江、南盘江等沿江地区。

由于生在河谷坡面上的植被系统甚为脆弱,许多干热河谷地区都呈现出植被覆盖率低的现象,这也是为什么从武定进入元谋后,群山峻岭逐渐呈现出由植被繁茂逐渐变得光秃暴露的原因。但另一方面,干热河谷附近必然有高山,虽然截断了雨水,但顶端丰沛的降水又能灌溉干涸的大地,这使得干热河谷地区又常能盛产水果。

《徐霞客游记》中关于元谋段金沙江的文字虽然不算太少,但与《游太华山记》这样的名篇比较,仍然逊色很多。据陈庆江介绍,原来这部分游记早已散佚,现在的内容要么来自其他文献,要么来自访谈所得,并非徐霞客当年根据所见所感记录描摹的文字。

调查完金沙江干流后,在离开元谋途中,徐霞客见到了一处奇观,“涉枯涧,乃蹑坡上,其坡突石,皆金沙烨烨,如云母堆叠,而黄映有光,时日渐开,蹑其上,如身在祥云金粟中也”。这就是元谋土林。对于普通旅客而言,来元谋,除了要去看看著名的元谋人外,还得必须去一趟元谋土林。

土林一般在盆地或谷地内出现,是干燥气候环境中,土壤长期经由流水侵蚀形成的一种自然地貌类型。再加上土林中分布着密集的云母和石英等矿物质,能在阳光照射下反射着灿烂的光芒,才能形成“金沙烨烨”“黄映有光”“如身在祥云金粟中”的独特观赏体验。

元谋土林是中国境内最具典型性及观赏性的土林景观,因为其他地区的土林少有这样形态变化万千、聚集成林的风貌,与西双版纳热带雨林、石林并称为云南三林。现在元谋境内著名的三大土林包括物茂土林、浪巴铺土林和班果土林,前两者已被开发为旅游景点,而徐霞客途经的班果土林却还保持着原始的风貌,袒露在公路两旁。

班果土林位于距离县城18公里的平田乡,现在被当地人称为平田土林。这是元谋境内面积最大的土林,也是老年期残丘阶段的代表,以柱状、孤峰状为主。班果土林中间有一条宽阔的沙河,河道两旁分布着一条条横向延伸的支流冲沟,其表面都堆积着白色细沙,人从上面走过,脚会陷得很深,符合徐霞客“流沙没足”“沙间白质皑皑,如盐霜结沫”的描述。沿着这条沙河枯涧,徐霞客向西南方向前行,路经大姚、宾川、鹤庆等,最后抵达了丽江。

班果土林位于距离县城18公里的平田乡,现在被当地人称为平田土林。这是元谋境内面积最大的土林,也是老年期残丘阶段的代表,以柱状、孤峰状为主。班果土林中间有一条宽阔的沙河,河道两旁分布着一条条横向延伸的支流冲沟,其表面都堆积着白色细沙,人从上面走过,脚会陷得很深,符合徐霞客“流沙没足”“沙间白质皑皑,如盐霜结沫”的描述。沿着这条沙河枯涧,徐霞客向西南方向前行,路经大姚、宾川、鹤庆等,最后抵达了丽江。

止步丽江

1639年(崇祯十二年)正月二十五,被丽江土司木增派出的使者从宾川鸡足山上迎接、护送而来的徐霞客,终于从邱塘关进入了丽江城。他只在此停留了半个月,却为人生的结局埋下了伏笔。自元朝以来,丽江渐受中原文化熏陶,当地最高行政长官木氏土司是其中接受、学习汉文化的先行者。《明史·云南土司传》有记载:“云南诸土官,知诗书,好礼守义,以丽江木氏为首。”而历代木氏土司中,木增又堪称翘楚,著作最丰。

木增对徐霞客早有耳闻。徐霞客从家乡启程前,明代文学家、同时也是其忘年交的陈继儒为他写了两封介绍信,一封寄给了木增,另一封由徐霞客随身携带。鸡足山上的悉檀寺是木增捐建修缮的家庙,所以当徐霞客第一次游历鸡足山时,远在丽江的木增便很快得知了消息,派人催促他北上丽江。

邱塘关是古代鹤庆府进入丽江的门户,分为东西两关,纳西语叫作“冈古”,意思是威严之地。万历年间木氏土司在这里修建了觉显复第塔,“高几百尺”“金顶耀日”,明末年间又在两侧修筑了小长城。如今,东关因为修建公路已经被破坏了,西关在当地政府的支持下则清理出了一条当年的古驿道,还重新复建了山门。

山门前立了两座明代风格的石狮,稍远又塑了座徐霞客雕像,表明当年他就是从这里进入了丽江。丽江徐霞客研究会会长夫巴主持了此地的修复工作,他告诉我邱塘关真正的位置在更前面些的位置,选在这里是为了更好地保护遗址。在遗址右边,立有一头雌狮的残像,这是夫巴清理遗址时发现的原件,首尾分离地倒在了草丛中。而那座雄狮,据夫巴多年询访当地居民,了解到是在“破四旧”时期,被村民砸碎当作了柱脚石。

在游记中,徐霞客写道:“出入(此关)者非奉木公命不得擅行”“远方来者必止”,因此常被理解为纳西木氏土司在此严密看守,“设关称王”。但夫巴却有不同看法。丽江土司归顺朝廷,“洪武赐姓”为木。在中央政权的支持下,丽江得到了迅速发展。由于木字被围起来变成了“困”,因此丽江不设城墙。而邱塘关往南的鹤庆、姚安也属于木氏的儿女亲家管辖,所以相较军事关卡,邱塘关应是“礼仪之关”,用于迎接皇家诏书,以示隆重。

在游记中,徐霞客写道:“出入(此关)者非奉木公命不得擅行”“远方来者必止”,因此常被理解为纳西木氏土司在此严密看守,“设关称王”。但夫巴却有不同看法。丽江土司归顺朝廷,“洪武赐姓”为木。在中央政权的支持下,丽江得到了迅速发展。由于木字被围起来变成了“困”,因此丽江不设城墙。而邱塘关往南的鹤庆、姚安也属于木氏的儿女亲家管辖,所以相较军事关卡,邱塘关应是“礼仪之关”,用于迎接皇家诏书,以示隆重。

作为木增的客人,徐霞客在丽江期间被待为上宾,甚至以“八十品”菜肴相待。但他并未被迎入木府,而是住在木增的别墅解脱林中。徐霞客虽然只从外面远观到木府一角,却感慨“宫室之丽,拟于王者”。除了木府的规模“多僭制”,夫巴认为另一个原因是由于当时木增已经把土司之位传给了儿子,早早退休,在解脱林里安顿徐霞客更为合适。

解脱林是徐霞客在丽江停留时间最长的地方,坐落于玉龙雪山南麓的芝山上,又名福国寺。他在此为木增的诗集《山中逸趣》撰写跋文,修订、校对木增的读书随笔《云薖淡墨》,留下游记之外的许多宝贵笔墨。木增甚至还邀请他教授自己儿子作文。可以说,丽江是徐霞客游历西南过程中与众不同的文化坐标,这也为丽江留下了丰富的文史资料,令徐霞客在丽江本地文化人间备受推崇。

现在芝山原址的福国寺并非当时木增喜爱的汉传佛教禅林,而是后来重新建造的喇嘛寺。20世纪70年代,解脱林的两个主要建筑——正殿(门楼)与法云阁(五凤楼)——被搬迁到了市内黑龙潭公园内,成为其明清建筑群的一部分。

好天气的日子里,从丽江的各个角落,都可以看到远方的玉龙雪山的白色尖顶。面对如此美景,向往自然的徐霞客又怎么可能甘于留在解脱林里日日编修文章。他曾多次向木增表示自己希望去忠甸、泸沽湖等远方旅游考察的愿望,却一再被木增及大把事、二把事以路途险峻、多盗回绝。

徐霞客的内心,难免有所怨愤,甚至怀疑他们是担心管辖区域有些不方便为外人道的情况被自己窥探,所以故意从中作梗。于是花费四天编完《云薖淡墨》后,他写了封信,通过大把事转交给木增后就离开了丽江。

对此,丽江师范高等专科学校的杨林军教授解释道,木增土司作为东道主,保护好这位远道来客的安全是他们的首要任务之一。然而,当时由丽江进藏的路线却充满武力争斗的危险。金沙江沿线昌都一带的百利土司,向来为木增忌惮,却在1639年蒙古和硕吐蕃南下后,在一年之内被全灭。

大概为了弥补这位友人的遗憾,丽江、江阴两地人民在石鼓镇的“万里长江第一湾”边给徐霞客立了座雕像,上面刻着《溯江源考》。在这篇文章里,他否定了《禹贡》“岷山导江”的说法,论述金沙江才是长江正源。

石鼓镇位于丽江玉龙县,居住于解脱林的徐霞客离这里不远,他也曾想来此地观赏那久闻的奇观。从青藏高原奔腾而下的长江,在被海罗山崖阻挡后,突然在这里一个大转弯,折向东北流去。站在合适的角度,还能看到长江,与澜沧江、怒江一起在横断山脉的高山深谷中穿行,形成三江并流的壮丽景象。

虽然,徐霞客没能找到金沙江的真正源头,甚至他究竟是不是首个提出金沙江是江源的人也存在争议,但就像中国著名历史地理学家谭其骧评述的一样,“霞客以真理驳圣经,敢言前人所不敢言,其正名之功,诚有足多,若云发见,则不知其可”。1978年,根据国家考察队的实地调查,才最终确认长江正源是唐古拉山主峰格拉丹冬的沱沱河。这与徐霞客认为长江发源于“昆仑山南麓”的推测一致。

1639年,离开丽江的徐霞客一路往南,抵达西南边境腾越州(今腾冲),这是他游历最远的一站。因为答应木增为鸡足山撰写山志,徐霞客又返回了大理宾川,途中考察了怒江和澜沧江水系。当他第二次回到鸡足山后,由于常年艰苦跋涉,加上久涉瘴疠之地,他先是双足肿痛,后来以致“双足俱废,心力交瘁”。3个月后,《鸡足山志》还没来得及全部完稿,徐霞客就病倒了。危难之时,一直跟随他的顾仆居然还背弃他而去。

滇西之行成了徐霞客壮游生涯的绝唱。1640年(崇祯十三年)初,木增派人一路护送徐霞客至湖北黄冈,由当地县令派船沿江而下,他才回到了江阴老家。半年多后,54岁的徐霞客与世长辞。

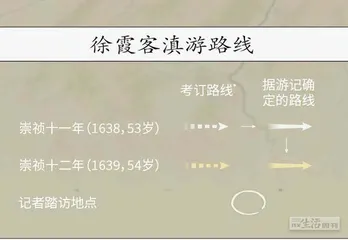

徐霞客由黔入滇后最初八十七天的游记毁于战火。本图虚线路线即为后世学者据《游记》其余部分追述而考订的游踪。读者可循白色虚线-白色实线-黄线的顺序阅读此图。

徐霞客由黔入滇后最初八十七天的游记毁于战火。本图虚线路线即为后世学者据《游记》其余部分追述而考订的游踪。读者可循白色虚线-白色实线-黄线的顺序阅读此图。

参考资料:

参考资料:

《滇游日记二》等,[明]徐霞客著

《徐霞客旅行路线考察图集》,褚绍唐主编 丽江云南发展金沙江滇池土司遗址徐霞客云南旅游黑龙潭木增游记