斯蒂芬·桑德海姆:让音乐剧深刻一点儿

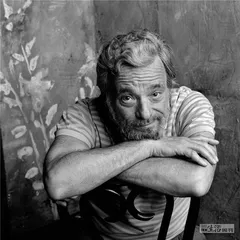

作者:安妮 11月27日,美国音乐剧巨匠斯蒂芬·约书亚·桑德海姆(Stephen Joshua Sondheim)在康涅狄格州的家中逝世,享年91岁。

11月27日,美国音乐剧巨匠斯蒂芬·约书亚·桑德海姆(Stephen Joshua Sondheim)在康涅狄格州的家中逝世,享年91岁。

消息在清晨传遍中国的社交网络。整个上午,音乐剧爱好者和从业者们纷纷贴出自己钟爱的桑德海姆名曲,饱含深情地讲述曾经如何受到“桑爷爷”的影响,如何因他的作品改变了对音乐剧的理解。哀伤之余还有震惊。据外媒报道,逝世前一天,桑德海姆还在与朋友一同庆祝感恩节,近期也没有任何身体不适的迹象。我们常常忘记他早已是个年迈老人,毕竟他的生命能量异常旺盛,最近还在与编剧大卫·艾维斯(David Ives)合作新戏。没什么能让他停下创作的脚步,好像他就该长命百岁,一再成为全球各地的年轻人崇拜的梦想导师和精神偶像,带领一代代人不断对音乐剧进行革新。

1930年3月22日,桑德海姆出生于纽约一个算得上富裕的犹太家庭。这是个神奇的日子,18年后,1948年的同一天,另一位对世界音乐剧产生重要影响的巨匠安德鲁·劳埃德·韦伯(Andrew Lloyd Webber)在伦敦出生。不过,比起韦伯脍炙人口的名剧《猫》《剧院魅影》等诸多剧迷的“入坑作”,桑德海姆的戏没那么出名,通常对音乐剧这种艺术形式有了一定的阅历的人,才会接受他的作品。

桑德海姆的青春期灰暗而孤独。10岁时,他成为母亲失败婚姻的发泄对象。大约因此,在后来的音乐剧创作中,他总显现出超于整个行业的深邃。比如在《玫瑰舞后》里,他刻画了一位神经质的老太太,让人觉得格外压抑,其中就有他母亲的影子。

不过,命运对桑德海姆不算太糟,随母亲搬家到宾夕法尼亚州后,他结识了新同学詹姆斯·汉默斯坦的父亲奥斯卡·汉默斯坦二世(Oscar Hammerstein II)。这又是一个闪耀在音乐剧史上的名字,他创作的《音乐之声》《国王与我》《俄克拉荷马!》等作品至今久演不衰,是当之无愧的经典。桑德海姆将汉默斯坦二世视作精神上的父亲,并在他的引领下走上了音乐剧创作之路。上世纪90年代,桑德海姆曾对《巴黎评论》回忆:“(汉默斯坦二世)教我如何构建一首歌,告诉我角色和场景是什么。他教会我如何讲故事,更让我知道如何不去说故事。我的创作一直在实践他在一个下午教给我的原则。”

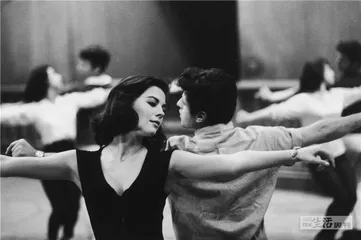

实际上,桑德海姆的早期创作并不顺利。1950年,自麻省威廉士镇威廉姆斯学院毕业后,他曾一度在好莱坞为电视及电影撰写配乐,直到27岁,他才凭借为《西区故事》作词迎来了第一次成功。《西区故事》是桑德海姆最著名的作品之一,一经问世便大受欢迎。不过,他曾不止一次在采访中表示过对此次创作的不满意,在他看来,那些歌词太像诗歌,“令人尴尬”。

带着谦逊的态度和自省精神,桑德海姆的创作生涯跨越60余年,作品包括思考婚姻关系的《伙伴们》(1970)、关于剧院拆除前富丽秀舞女追忆青春的《富丽秀》(1971)、取材自杀戮传奇的惊悚音乐剧《理发师陶德》(1979)等。这些作品为他赢得过8次托尼奖,获奖次数超过其他任何作曲家。此外,他还广泛创作歌曲,获得过1次奥斯卡奖、8次格莱美奖、1次普利策奖和1次奥利弗奖,称得上音乐界的“大满贯”选手。

一般来说,走进剧场观看音乐剧的观众大多不会抱着讨论深刻话题的目的。因为天然的商业性,音乐剧始终给人无法严肃思考人生的印象,而扭转这一印象并为音乐剧提出一种全新的可能,正是“桑剧”的革命性所在。

过去这些年,多部桑剧在英美两国复排,在经典焕然一新的同时,很多人开始讨论桑德海姆的创作与当代现实生活的关联,与追求真善美的大团圆结局相比,他更愿意把现实的真相揭示给观众。正如他在首演之年谈及《伙伴们》时所说:“我希望观众看完能大吃一惊。希望台下的观众开怀大笑两小时,回到家却发现自己睡不着觉。”

过去这些年,多部桑剧在英美两国复排,在经典焕然一新的同时,很多人开始讨论桑德海姆的创作与当代现实生活的关联,与追求真善美的大团圆结局相比,他更愿意把现实的真相揭示给观众。正如他在首演之年谈及《伙伴们》时所说:“我希望观众看完能大吃一惊。希望台下的观众开怀大笑两小时,回到家却发现自己睡不着觉。”

传统音乐剧的核心通常是剧本(Book)。因为音乐和舞蹈的介入,事件可以一定程度地被简化,但我们看到的是一个具备完整叙事情节的故事。然而,桑德海姆对讲好一个故事并不感兴趣,他开创了一条名为“概念音乐剧”的新路径,非线性叙事的方法之下,观众不再能看到一条完整的情节线索。譬如在这部最具代表性也最成功的《伙伴们》中,逃避婚姻的单身汉罗伯特与他的五对夫妻朋友间的故事并置,透过他们的视角,桑德海姆对传统婚姻提出质疑,并对作为背景的都市生活进行重新审视。

桑德海姆的另一个特点是歌“不好听”。习惯传统音乐剧的观众会在第一次接触他的作品时感到难以接受,因为即便像是讲述舞女生涯的《富丽秀》,也很难让人找到一首朗朗上口的金曲。其实早年间,桑德海姆曾跟随以创作无调性音乐闻名的作曲家米尔顿·巴比特(Milton Babbitt)学习,逐渐发展自己的风格,从音乐小品到叙事乐曲、轻歌剧小调、现代情歌甚至说唱歌曲,他无不驾轻就熟。但他的旋律听起来始终有些别扭,这与他善用半音及不协调的和弦有关,然而,配合或讽刺或机敏的歌词,入耳的往往是富有艺术气息且给人记忆点的独特乐曲。

和很多人一样,观看《理发师陶德》的经历是我第一次因桑德海姆的创作感到震撼。这个在欧美广为流传的恐怖故事常被大人拿来吓唬小孩,桑德海姆为它谱写了极其优美的乐曲,让“恶魔交响曲”在悲壮之余弥漫诡异的气氛。这样的处理带有思辨性,观众跟随他的目光审视世界,读到人类深层的恐惧。因为音乐剧带给我的震动过于强烈,后来看到蒂姆·波顿的电影版时,我甚至觉得有些温柔的可爱。

自2020年初疫情开始,百老汇的制作人们想尽各种办法拯救自己的演出,无奈剧场还是反复关停,总还是令人感到丧气。唯一的盛事是一再推迟最终移步线上的桑德海姆90周岁生日庆典,仿佛巨匠还在,剧场艺术就仍有不灭的希望。事实上,最近几年的美国流行文化中总能见到桑德海姆的身影。亚当·德赖弗和斯嘉丽·约翰逊主演的电影《婚姻故事》里藏着《伙伴们》的两首歌,探讨当代婚姻的真谛;电影《小丑》的片尾曲里也出现了《小夜曲》(1973)中的名曲《小丑进场》(Send in the Clowns);月初刚上映的“林聚聚”执导电影版《陪你倒数》(Tick, Tick... BOOM! )里提到了桑德海姆对主角的鼓励……在今天的语境中,他半个世纪前通过音乐剧作出的思考显现出跨越时代的洞察,仍旧充满力量。

桑德海姆逝世后,我简单回顾了他过往的作品,以前听到的怪异、非常规都不再新鲜,我也终于脱离了对他的音乐剧进行技术讨论的阶段。令我感到惊讶的是,大概由于年龄增长,我似乎开始听懂他写的歌了,我听到歌曲里有深刻的孤独和无法消弭的惆怅,也听到豁达的生命态度。这或许是一位巨匠留给观众的成长礼物:让你尽可能地看清世界,然后继续前行。 西区故事桑德音乐剧艺术