两个艺术和死亡的故事

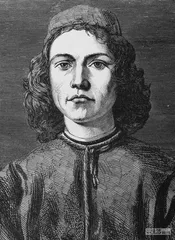

作者:张宇凌 “马萨乔”(Masaccio)这个绰号的意思,就是“傻大个儿”,因为他外貌粗粝,不善打扮和与人交际,还经常走神。马萨乔1401年出生,我们只知道他5岁时生父去世,1417年举家迁往佛罗伦萨,其间的生活细节了无记录。接着1422年佛罗伦萨的圣路加艺术家工会开始记载他入会,意味着他正式成为专业艺术家,这也是我们还能看到他的作品的最早年代。1423年他去罗马,1428年死于罗马。1422~1428年的这6年,马萨乔奠定了西方绘画史的几个基础点,绘画的形式语言的地基被重建。70多年后,文艺复兴的各种火候达到高峰,人气浓郁,争斗成风。米开朗基罗和达·芬奇之间因为雕塑和绘画的高下公开较劲,晚辈一点的拉斐尔对两位都笑里藏刀,暗中抢活儿。但即使是这三个被才华、权力、金钱和历史都挑中的高傲的人,没有一个敢对马萨乔不敬,三人都曾经大量用素描来学习他的作品。

“马萨乔”(Masaccio)这个绰号的意思,就是“傻大个儿”,因为他外貌粗粝,不善打扮和与人交际,还经常走神。马萨乔1401年出生,我们只知道他5岁时生父去世,1417年举家迁往佛罗伦萨,其间的生活细节了无记录。接着1422年佛罗伦萨的圣路加艺术家工会开始记载他入会,意味着他正式成为专业艺术家,这也是我们还能看到他的作品的最早年代。1423年他去罗马,1428年死于罗马。1422~1428年的这6年,马萨乔奠定了西方绘画史的几个基础点,绘画的形式语言的地基被重建。70多年后,文艺复兴的各种火候达到高峰,人气浓郁,争斗成风。米开朗基罗和达·芬奇之间因为雕塑和绘画的高下公开较劲,晚辈一点的拉斐尔对两位都笑里藏刀,暗中抢活儿。但即使是这三个被才华、权力、金钱和历史都挑中的高傲的人,没有一个敢对马萨乔不敬,三人都曾经大量用素描来学习他的作品。

虽然他留下的每幅经典之作,都已经被艺术研究者分析千遍。但每一个历史研究者都会在某些时刻,要重新审视盖棺的定论,因为直觉让你相信坟墓上会飞起引路的蝴蝶。我们如果要来看艺术家的物理性生命和创作之间的关系,马萨乔是艺术史上影响力和生存年龄比,数值最高的一位。用他在25岁时创作的湿壁画《圣三位一体》(佛罗伦萨新圣母教堂)来举例说明。

马萨乔是第一个使用单点透视系统的画家,在《圣三位一体》完成时,这个系统刚刚发明10年。在这幅作品里,他把整个“怜悯宝座”(Throne of Mercy),也就是一种从上到下,把圣父圣言圣子串在一起表现的模式,放进了这个人类才发明的看世界的新理论之中。用充满细节的希腊罗马建筑,代替了天堂景观。透视灭点基本在观众的视平线上,使对空间立体的观感无比真实。

而身体表现则猛然进到了写实主义的基础最高级:裸体加衣服。乔托的身体已经有了强烈的物理性,但仍然是人衣合一。马萨乔则在发扬乔托的物理性和解剖学的同时,把衣服和织物的物质感,以及它们和肉体的关系彻底奠定。

这幅画闪耀着相对高饱和度的粉色。图底端的死亡提醒,也没有用拉丁文,而是用当时日常使用的意大利文。

只有这样的重看,我们才能体会到一个25岁年轻人的勇气和速度。

选择马萨乔,是因为他只活了27岁,而集中刷新历史的时间,仅仅6年。他创作《逐出伊甸园》《圣三位一体》等名作时约莫25岁。而关于他的死亡全无细节记录,有人猜测一个才华横溢但情商极低、外貌丑陋的年轻人,到了人精聚集、心狠手辣的罗马,很可能是被嫉妒他的对手暗杀的。根据当时罗马的社会状况和竞争条件,这个猜测成为研究者们最信服的选择。马萨乔案例,不仅在视觉语言内部革新的历史上有意义,如果和今天作对比,在艺术史写作和批评史上也有意义,还可以继续帮助我们反思艺术经济系统和文化景观机制,最终思考哲学上始终可以提出的那个问题:艺术家和死亡的关系。

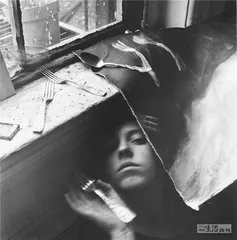

回到20世纪下半叶,我们的对比案例是一个女性艺术家:弗朗切斯卡·伍德曼(Francesca Woodman)。她用另一个性别,另一种时代媒介,重演了马萨乔故事。伍德曼1958年出生于美国丹佛的一个艺术家庭,父亲为画家,母亲为陶瓷艺术家,她自己则很早就非常坚定要用摄影做媒介成为一个影像艺术家,并于1975年去罗德岛设计学院学习。

回到20世纪下半叶,我们的对比案例是一个女性艺术家:弗朗切斯卡·伍德曼(Francesca Woodman)。她用另一个性别,另一种时代媒介,重演了马萨乔故事。伍德曼1958年出生于美国丹佛的一个艺术家庭,父亲为画家,母亲为陶瓷艺术家,她自己则很早就非常坚定要用摄影做媒介成为一个影像艺术家,并于1975年去罗德岛设计学院学习。

伍德曼在摄影形式语言的执行上,采用了当时最新的技术和高度理性的态度。她的野心在于碰触摄影的元语言。拍摄模特大多是艺术家自己,背景都是精确摆拍设计的,基本不直接采用现实环境,而是在废弃和简单的空间中布置出超现实意味,唯有身体的最终进入成为一个不确定的冒险。这个进入通过慢门技术,造成动态模糊,时而人物手里还捏着拍摄线。而测算和试验更多的,是多重曝光实现的身体跟空间的奇妙关系,这常常被称为她作品中的“超现实主义”因素。比如1976年她在罗德岛完成的《房屋》系列,就是一个裙装布鞋、小腿裸露的女性身体(由她自己扮演)仿佛融入了一个废弃的空屋,不论是从墙纸的剥落之处探出来,还是被壁炉的裂隙卡住。其慢门造成的模糊痕迹,创造出房屋和身体之间难分主动和被动的行动关系。

80年代之后的伍德曼,形式语言对时间和空间的提问更加深刻,她自己曾经说:“我对身体和空间的关系感兴趣。”她的摄影装置常常由多种媒介组成:文字、印刷品、照片内的照片,甚至就是真实世界的一部分。比如《三件套》(Three piece,1980),就是由树木、印有古代柱式图案的纺织物和树木上的黑白照片组成。这些作品是在探索对于摄影来说,什么是“边框”(frame)。人们常说,画家从画布中心开始工作,摄影师则从作品的边框开始。摄影师总是“框住”一个时间和空间。而这个框内的时空跟框外的时空是什么关系呢?伍德曼并没有回答,而是一次次设法让它们相遇。

对伍德曼的最大误解有两个,一个来自于她使用自己的身体,因为是一个年轻女性的身体,难免被情色诱惑干扰。但其实,任何有一定视觉经验和敏感度的人,很快就会发现,照片上的人物在绝大多数时间会很快从情色的方向上滑出,构图、技术、象征、作品本身的物理性处理,包括13×13厘米的尺寸,故意留下的不对称边缘……其各类形式语言新颖奇妙,张力远大于裸露身体的吸引力,而身体的裸露或者姿态都只是这些语言的一种语法或者词汇。这个“人物”也基本不是伍德曼,而是她的“扮演”,更是一种构思中需要的“工具性角色”。很多年轻艺术家都发表过类似声明,我只能“用我自己,这是成本最低的,因为没有谁比我自己更了解我要的那个效果”。

对伍德曼的最大误解有两个,一个来自于她使用自己的身体,因为是一个年轻女性的身体,难免被情色诱惑干扰。但其实,任何有一定视觉经验和敏感度的人,很快就会发现,照片上的人物在绝大多数时间会很快从情色的方向上滑出,构图、技术、象征、作品本身的物理性处理,包括13×13厘米的尺寸,故意留下的不对称边缘……其各类形式语言新颖奇妙,张力远大于裸露身体的吸引力,而身体的裸露或者姿态都只是这些语言的一种语法或者词汇。这个“人物”也基本不是伍德曼,而是她的“扮演”,更是一种构思中需要的“工具性角色”。很多年轻艺术家都发表过类似声明,我只能“用我自己,这是成本最低的,因为没有谁比我自己更了解我要的那个效果”。

另一个误读则来自她的短暂生命。伍德曼只活了22年,最终因抑郁症停药不当,1981年在纽约跳楼自杀。这个富于悲剧色彩的故事,使伍德曼的作品曾经被女性主义或者心理分析学派解释出很多关于压抑、物化、迷恋等含义。关于伍德曼的生平研究渐渐显示,她是一个被家庭宠爱,发展自由,一心钻研摄影,在其中得到很多快乐的人。同为艺术家的母亲在纪录片《伍德曼家族》里说:“我们也曾一时间想要去埋怨谁,或埋怨什么东西,但那是个容易的选择。”伍德曼的作品最有价值的部分跟她的死亡没有关系,而她的死亡也跟女性总是“被害者”和“牺牲者”没有关系。伍德曼之死的心理学分析可以作为心理学案例,但无法作为艺术史的正解,艺术史要去除的,正是新词和新主义中最进步的陈词滥调,遮掩了创作中对视觉形式和摄影元语言的挑战与贡献。“27俱乐部”

伍德曼案例和马萨乔案例跨越了500年的时间,他们都年轻、早逝,对艺术的基础语言有高度贡献。就如马萨乔被称为“画家的画家”(painter’s painter),而马萨乔的短命在社会大众那里基本被忽视。活到88岁的米开朗基罗,在33岁时于西斯廷天顶画中直接致敬马萨乔25岁画出的《逐出伊甸园》,丝毫不觉得丢人。

艺术家的物理性生命,和他们创作价值之间到底是什么关系?艺术作品会因为艺术家之死而从艺术史和市场上得到加分吗?在艺术史上,除了马萨乔和伍德曼的例子,还有许多值得一提的早逝却影响巨大的天才:26岁死于肺病的比亚兹莱,28岁死于西班牙流感的埃贡·席勒,27岁死于过度吸毒的让·米歇尔·巴斯奎亚……他们在艺术史上的地位毫不因为年轻和死亡而有任何动摇。

如果说市场,那么美国的两位经济学家——《美国艺术的经济学》的作者罗伯特·埃克伦德(Robert B.Ekelund)和约翰·杰克森(John D.Jackson),曾经研究过“死亡效应”,其结论是:一般的艺术家价格稳步上升通常在人们预期他们即将离世的期间,也就是死前5年左右。死亡会带来一个正常回落,然后就要拼真正的艺术史价值了,只有进入经典行列的,才有可能期待一个长时段后的市场上升。所以说这个5年左右的效应,对那些年轻早逝,特别是死亡方式非正常的案例,并不明显。

另一个病理数据研究来自英国国家统计局,在2011~2015年间,对于难以预期的死亡方式,例如自杀,艺术家中的比例确实高于一般中产阶级,但是却跟很多从事体力劳动的职业一样:比如男性中的建筑工和矿工;女性中的警察、服务业者和健康护理人员。所以那些艺术创作跟非正常死亡的必然联系也显得不太成立。

英国人的调查从2011年开始却是其来有自的。2011年著名歌星艾米·怀恩豪斯在27岁去世,引发了对“27 俱乐部”这个提法的再次关注。这个说法产生于1994年,摇滚明星科特·柯本于27岁死去,因为他生前曾经谈到十分期待加入“27 俱乐部”。也就是指,1969年到1971年间都在27岁死去的摇滚巨星——布莱恩·琼斯、吉米·亨德里克斯、珍妮丝·贾普林、吉姆·莫里森,这批音乐精英的群体。1994年和2011年的两次求证热潮,一时间杂志、电视等大众媒体都在讨论这个问题。“27俱乐部”迅速扩展,囊括世界范围的文化圈,人们把涂鸦艺术家巴斯奎亚也加了进去。

英国人的调查从2011年开始却是其来有自的。2011年著名歌星艾米·怀恩豪斯在27岁去世,引发了对“27 俱乐部”这个提法的再次关注。这个说法产生于1994年,摇滚明星科特·柯本于27岁死去,因为他生前曾经谈到十分期待加入“27 俱乐部”。也就是指,1969年到1971年间都在27岁死去的摇滚巨星——布莱恩·琼斯、吉米·亨德里克斯、珍妮丝·贾普林、吉姆·莫里森,这批音乐精英的群体。1994年和2011年的两次求证热潮,一时间杂志、电视等大众媒体都在讨论这个问题。“27俱乐部”迅速扩展,囊括世界范围的文化圈,人们把涂鸦艺术家巴斯奎亚也加了进去。

80年代以来艺术创作的各个领域,包括画廊,都在把艺术家个体塑造为明星。“27俱乐部”在科特·柯本嘴里是青春期的浪漫想象,而在社会媒体的参与中,则成为整个文化生产机制创造明星的神秘感和传奇,以及加热市场的工具。

从马萨乔到伍德曼,他们的早逝跟他们艺术创作本身其实并无太大关联,但死亡作为一个跟青春有巨大张力的话题,一旦跟它连在一起,或许总是更加吸引人。心理戏剧化机制加强了这个印象,而偏向于忽略另一种更加内在、不易被别人分享的狂喜:一个艺术家,不论在什么年龄,当他或者她可以全心投入创作的时候,正是他或者她完全忘记死亡的最无畏和开心的时光。 马萨乔艺术美术