我们与被洗脑的距离

作者:三联生活周刊文·张小坡

1999年,亚历山大·斯坦(Alexandra Stein)以45岁的年纪进入美国明尼苏达大学社会学系攻读博士,为的是回答一个看似极为个人的问题:“那时的我,一个自立、有求知欲、聪明的26岁女人,是如何陷入那个团体,而且陷了那么久的?”

1999年,亚历山大·斯坦(Alexandra Stein)以45岁的年纪进入美国明尼苏达大学社会学系攻读博士,为的是回答一个看似极为个人的问题:“那时的我,一个自立、有求知欲、聪明的26岁女人,是如何陷入那个团体,而且陷了那么久的?”

斯坦出生在一个中产家庭,自幼随父母旅居约翰内斯堡和伦敦,并在他们的影响下积极投身当时的社会运动。15岁,她只身前往巴黎,然后是旧金山,自发学习、自我组织、互帮互助,过了10年充满理想主义激情的日子。直到26岁,她成为“The O”(The Organization)的一员。此后7年,斯坦的全部生活便都与这个不到200人的团体捆绑在一起。更准确地说,她的生活被后者彻底吞噬了。

斯坦描述过自己曾经如何憧憬The O的生活。一位志同道合的朋友告诉她,这个组织得到了一位她所钦佩的非裔民权运动家的支持。而在读到成员自制的图书后,斯坦确信自己将在The O获得进步思想,帮助贫弱者争取社会公平。于是,她抛下旧金山熟悉的一切,来到明尼苏达州。

然而,进入The O后,斯坦先后做过工厂流水线上的车床数控员、面包房里的杂工和商务程序编程员,一切劳动的内容都与The O对外展示的社会理想毫无关联。与此同时,The O的领导者完完全全控制她的生活,包括那些最私密的细节——“他决定我的穿着,一种蓝色的手工制服配红色丝质领结;他决定我什么时候可以结婚,能不能生孩子。”由于只是低级别成员,她甚至从未见过领导者的模样,连笔迹也没见过,因为所有指令都是“联络人”用机打的字条传送过来的。

一些公开资料将The O归为上世纪70年代美国明尼阿波利斯-圣保罗地区食品合作社运动中诞生的左翼政治团体。运动的最初成员因共同反对美国在越南的战争而走到一起,自发建立起一个个封闭的自给自足的小经济体,以反抗“堕落”的主流社会。然而,即使是在这些激进的团体中,The O也显得异常。一位前成员回忆道,他在The O的生活诡异而痛苦,“那是一场失败的社会试验,以实验室爆炸、参加研究的人被甩得四处都是而告终”。

十几年后,当她开始研究曾经经历的一切,斯坦明确指认The O为一个极端意识形态组织,一个对她进行了洗脑的“邪教”(cult)。她在2002年和2016年先后出版回忆录《从内到外》和非虚构作品《恐怖、爱与洗脑》。她持续地书写着,想让世界了解,为什么像她一样的普通人会深陷被人完全控制的境地。

这无疑是一个极难达成的目标。因为它挑战着绝大部分当代人的一种自信,即自己不可能沦为被洗脑的人。

在公共话语中,洗脑至今是一个“被隐藏和污名化”的话题。这也使洗脑像消音手枪一样,能在无人知晓的情况下精准摧毁被选中的对象。

在公共话语中,洗脑至今是一个“被隐藏和污名化”的话题。这也使洗脑像消音手枪一样,能在无人知晓的情况下精准摧毁被选中的对象。

“洗脑”(brainwashing)是上世纪50年代冷战中诞生的词汇,被阵营两方用来指责对方利用宣传和体罚来扭转本国军人的思想观念。对敌人的恐惧助长了有关洗脑的猜想,使其最初充斥着科幻色彩。但到了70年代,欧美大陆涌现大量被称作“邪教”的极端意识形态团体后,洗脑成为一种现实的威胁,正式进入了大众想象与日常语言。如今,很多事情都可能被贴上洗脑的标签。在中文里,一首歌曲因为旋律过耳难忘而风靡一时,也会被称作洗脑神曲。

但在严肃的语境里,“洗脑”仍是一个包含谴责的贬义词。美国加州圣玛利学院英文系教授徐贲根据现有理论总结道:“‘洗脑’指的是一种对个人或群体的强制性劝说、思想改造、心灵控制和胁迫改变想法的过程和后果,它普遍被视为是不道德的。它之所以不道德,是因为目的不善(洗脑者要造成他人自我贬抑,迫使他人接受其观点),而且手段也不善(强迫、操纵、欺骗)。”

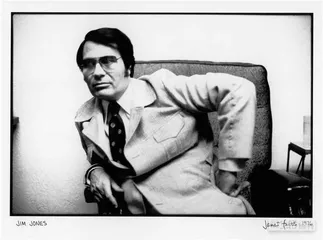

1981年,亚历山大·斯坦怀着错误期待进入The O时,宣扬各种价值观的非常规、新型宗教团体正在美国各地流行,甚至引发过大规模恶性事件。1978年,美国“人民圣殿”教派在圭亚那琼斯镇组织集体自杀,最终909人死亡,是当时美国历史上非自然灾难导致的最大平民死伤。1980年,著名心理学学者菲利普·津巴多(Philip G. Zimbardo)和辛西娅·哈特利(Cynthia F. Hartley)对旧金山湾区1000多名学生进行调查,结果显示,54%的高中生报告说至少有一次被“邪教”成员试图招募入团,40%的学生报告说有过3~5次接触。

尽管现实严峻,生产有关洗脑的公共知识却注定艰难。针对洗脑的社会科学理论在50年代曾零星出现,参与过美国军方医疗项目的历史学家和精神病学家罗伯特·利夫顿(Robert Lifton)在1961年就曾著书详述强制性说服的心理学。但学术界对这个话题的正当性一直存有怀疑,反对方的理由也颇为充足。一方面,洗脑到底在何种意义上存在?如果承认洗脑是一种客观的过程,犯罪者是否能以被洗脑而丧失自由意志为由,避免在法庭上被定罪?另一方面,以洗脑为切入点研究非常规的宗教组织,是否侵蚀了人们的信仰自由?

美国心理学界第一次关于研究洗脑和“邪教”的集体倡议就是以失败告终的。1986年,一群心理学者组成了“劝说和控制的欺骗性和间接方法”(DIMPAC)特别工作组,向美国心理学会(APA)提交了一份报告,谴责“邪教”使用洗脑手段。但是学会的社会和道德责任委员会认为这份报告“不可接受”,缺乏科学证据,过于依赖耸人听闻的轶事,导致学会无法在这个问题上采取立场。

直到“9·11”袭击事件发生,美国宣布发起反恐战争,社会对“洗脑研究”的需求似乎又迫切起来。2002年,美国心理学会一转此前态度,邀请了几位前“邪教”成员参加年会座谈。亲历者们在发言中纷纷敦促学者开展洗脑研究,“这对恐怖组织招募、破坏性‘邪教’、疗愈式‘邪教’,以及人类如何被权威塑造、如何复原,都将提供参考。”圣克拉拉大学法学教授艾伦·谢弗林(Alan W. Scheflin)则表示,“心理学对这些‘极端形式影响’的探究一直处于休眠状态。这个主题的确令人极为生厌,难以处理。但它是人类心理学的重要组成部分。我们需要阻止这种病菌的传播。”

刚开始读亚历山大·斯坦的叙述时,我努力克制着自己,不情愿和她产生强烈共鸣。“一个成年人,如果不是因为有什么格外容易被利用的特质,怎么会被洗脑7年之久?”我本能地拒斥斯坦想讲述的那个世界,像是为了证明自己拥有正常的免疫力,或者说,我和斯坦不是一类人。

刚开始读亚历山大·斯坦的叙述时,我努力克制着自己,不情愿和她产生强烈共鸣。“一个成年人,如果不是因为有什么格外容易被利用的特质,怎么会被洗脑7年之久?”我本能地拒斥斯坦想讲述的那个世界,像是为了证明自己拥有正常的免疫力,或者说,我和斯坦不是一类人。

但在深入更多洗脑受害者的叙述之后,我意识到一个人就算可以拥有免于被洗脑的能力,那也不是因为什么与生俱来的特质,而是依靠对洗脑机制的认知。

人类如今已经找到针对一部分恶性肿瘤的早期筛查方法,但在其发生的早期,极端的思想控制可能比癌细胞还难以觉察。“没有人报名加入‘邪教’,他们都是奔着一个好事去的,直到意识到自己被耍了。”在有关纽约州极端传销组织NXIVM的纪录片中,一位前成员如是说。这句话也可以用来描述斯坦被The O吸引的过程,那时,她还以为自己找到了真正热心社会公义的志同道合者。

“大多数人都看不出最初那些微小的端倪,看不到变态者第一次对另一个人施以控制的过程,而前者能立即尝到甜头,发现控制不仅有效而且可以保持。”斯坦在《恐怖,爱和洗脑》中指出,当旁人有所觉察时,基于洗脑的关系往往已经演化到“第二幕”。被洗脑者僵笑着向路人分发免费性格测试,或者亢奋地告诉朋友他/她在某个工作坊上找到了成功的秘诀,这些行为可能引起周遭人的警惕。然而,那些最“成功”的洗脑通常依托于封闭而严密的组织和制度,会一直运行到最终的阶段——爆炸、牺牲或者崩盘,然后登上社会新闻的头条。

事实上,斯坦本人并非从来没有发现过不对头。进入The O的第一年,当神秘的“领导者”派她去工厂和面包房打杂,她也经常问自己:“这到底和社会改革有什么关系?”她也问过组织,得到的回答非常抽象,类似于“实践就对了”。但很快她学会了不再提问,因为日复一日的高强度体力劳动、无休止的自我批评,以及领导者对任何出于个人享受的活动的禁止,把她原本的活力和聪明都抽走了。

开始从事洗脑研究之后,斯坦结识了一群新朋友,他们曾深陷于耶和华见证人、伊斯兰极端主义、新纳粹主义、正统犹太、宗师崇拜等等名目的团体。尽管奉行过迥异甚至敌对的律令,但他们经历的控制和摧毁具有高度相似的结构。饥饿、缺觉、力竭和密集的自我打击会让大多数人迅速屈从于恐惧,而一种类似于爱的体验则被安插在日常的恐惧之中。

许多理论都在提示,爱是洗脑式控制得以成立和存续的关键。

美国心理学家乔·蒂姆斯代尔(Joel Dimsdale)在新书《黑暗的劝说》中强调,洗脑式操纵总是包含间歇性的恩惠,让身处不安与痛苦之中的被洗脑者放下戒备,甚至渴望接受更多的惩罚来换取最终的救赎。根据英国心理学家约翰·鲍尔比提出的依恋理论,从幼儿期开始,“每当受到恐吓,我们不单是想逃离恐惧的来源,更需要跑向一个安全的庇护所,‘跑向某个人’。那个人就是我们感到依恋的对象”。在一段胁迫性的控制关系中,实施洗脑者既诱发恐惧,又充当庇护所。另一位著名依恋理论学者玛丽·梅恩(Mary Main)指出,这导致了双重的混乱:一方面,被洗脑者一次次寻觅慰藉却又一次次无功而返,另一方面,他们会经历认知上的分裂,无法根据自己的感受做出反应。

这或许就是洗脑最吊诡的地方,其形态可以无比隐晦复杂,但内核却是基于恐惧和爱,这两种人类最原初的情感。而当一个人出于一些不善的企图,决定为某个人或某些人精心制造它们,也就不难取得彻底的控制。

的确,并非每一种思想控制都会造成伤亡,也不会有太多人为匿名领袖编造的理想付出7年人生。在当代人的生活里,洗脑正在以更为庸常的面貌出现。从保健大讲堂、冥想班到个人潜能训练,我们可能在各种各样的情境下,被人造的恐惧和爱夹击,继而陷入深刻的无所适从。对于这种注定与社会生活相伴的威胁,斯坦认为,我们或许可以采取一种公共卫生式的预防策略——“只有获得具体的知识,关于那些控制手段如何运作、会酿成何种结果的知识,我们才能真正保护自己。”

(参考资料:《Inside Out:A Memoir of Entering and Breaking Out of a Minneapolis Political Cult》《Terror,Love and Brainwashing》,Alexandra Stein;《美国的洗脑理论》,徐贲; 《Dark Persuasion》,Joel Dimsdale;《Mind control:psychological reality or mindless rhetoric》,Philip G. Zimbardo) 洗脑心理学