内蒙古中南部地区的仰韶陶器

作者:张星云 凉城县王墓山坡下遗址出土。

凉城县王墓山坡下遗址出土。

此前,这类灰褐陶火种炉只在河南孟津、山西芮城这种仰韶文化时期的遗址中出土过,而王墓山坡下遗址中出土了19件火种炉,是出土最多的地方。新石器时代有了火种炉,就不用每次都钻木取火了。发掘时它被发现于半地下的房屋中间火塘内,火塘与外界有通风通道相连接,这样既能扩散热量又能通风助燃。

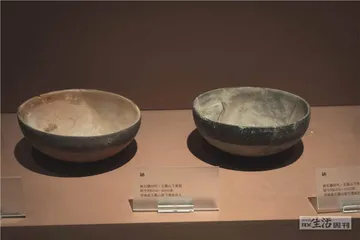

凉城县王墓山坡下遗址出土。

凉城县王墓山坡下遗址出土。

通常仰韶文化时期的彩陶钵都绘有优美的纹饰,但这种红陶钵只涂了一层简单的宽黑边。80年代王墓山坡下遗址出土时,从发掘到的房屋建筑到各类陶器,都被认为与仰韶文化庙底沟类型极其相似,由此推断出此地居民有可能最初是由山西晋南北上移民至此,但典型的庙底沟类型彩陶钵通常有鱼纹或鸟纹,并且配有陶顶,但王墓山坡下出土的宽钵只有简单一层黑边,说明山西晋南移民已经在这里发展出了自己的文化特色。

清水河县白泥窑子遗址出土。

清水河县白泥窑子遗址出土。

作为仰韶文化半坡类型最具代表性的器物之一,一些专家认为,尖底瓶为古代汲水器,用以从河中取水,其工作原理是将空瓶放入水中,它在水中自动下沉,注满水后,由于重心转移,瓶口朝上竖起,再用绳将瓶吊出水面,从而实现取满水而滴水不漏。另一些专家则认为这种尖底瓶是一种礼器,尖底插入陶琮的中孔,瓶内盛放酒水,用于祭祀天地。而此件白泥窑子遗址出土的尖底瓶,不仅印证了半坡类型时期的一支移民北上来到内蒙古,其壁外侧的耳也确定用于穿绳。

察哈尔右翼前期庙子沟遗址出土。

察哈尔右翼前期庙子沟遗址出土。

作为庙子沟文化最为独特的出土器形,彩绘网格纹泥质红陶罐现在在内蒙古博物院、乌兰察布市博物馆等处都能看到,它口沿很小,有个张扬的大肚子,底部为了防潮又收得很小,腹部通常会画上大量繁复的网格纹、枝叶纹或者螺旋纹,颜色也特别多,除了黑、红之外,还有白色甚至绿色。在整个仰韶文化里,这种器形都很少见,可谓内蒙古中南部地区的独创,也因此学者先后提出“海生不浪文化”和“庙子沟文化”。 考古文物尖底瓶仰韶