从洮河到陇东:马家窑与仰韶的互动

作者:刘畅 马家窑遗址已发掘的区域如今是一片玉米地,方圆将近2000平方米,它的周围是高低起伏、大小各异的黄土坪,其中有40万平方米仍未发掘的遗址范围,也种着玉米。黄土疙瘩里,碎陶片俯拾即是。甘肃临洮一段的洮河在一公里外蜿蜒,马家窑村在山脚下,山腰宽阔的土坪上,也住着人家。

马家窑遗址已发掘的区域如今是一片玉米地,方圆将近2000平方米,它的周围是高低起伏、大小各异的黄土坪,其中有40万平方米仍未发掘的遗址范围,也种着玉米。黄土疙瘩里,碎陶片俯拾即是。甘肃临洮一段的洮河在一公里外蜿蜒,马家窑村在山脚下,山腰宽阔的土坪上,也住着人家。

“马家窑遗址的地形地貌,几千年来可能变化不大。就像王明珂在《华夏边缘》中分析河湟地区羌人的生活方式一样,一群人占据一处肥美的河谷即可生存,与周围人往来不多。5000年前的人可能也如此生活,即使当下零散的村庄,也仍有这样的影子。”中国社会科学院考古所郭志委博士自2014年来到临洮后,始终在思考造成先民在各地生存差异的原因。他是社科院考古所西北工作队的一员,一直参与马家窑遗址的发掘和研究工作。他们的考古站位于临洮县城,走廊里挂着近百年前瑞典地质学家安特生首次来此考察时的黑白照片,仿佛久远的回响。

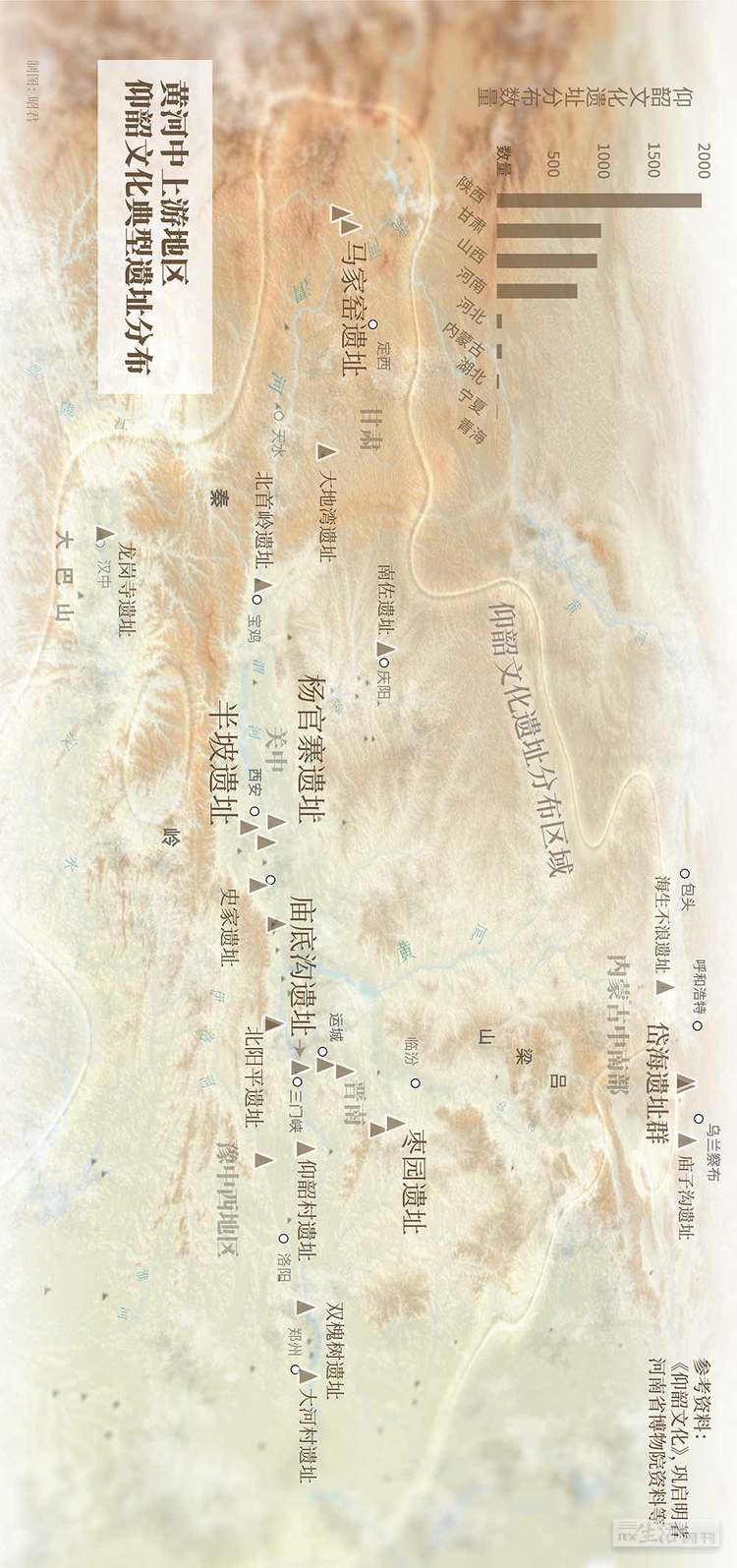

郭志委的办公室里有一张地形图,马家窑所处洮河流域之于四方的位置一目了然。洮河身处十字路口。它位于黄土高原的西南边缘,鸟鼠山是洮河与渭河的分水岭,可从那里沿渭河向东,直入关中;位于西南方向的上游又是青藏高原的东北边缘,途经岷县,以南便是白龙江,沿江而下即是长江上游,可入四川界。洮河北入刘家峡水库,进而汇入黄河。自刘家峡水库以西,是通往青海西宁的湟水,以北则是河西走廊,两条路均是后世丝绸之路的线路。与安特生当初调查的目的相似,现代学者也希望在这个十字路口寻找汉代丝绸之路前中西交流的线索。

马家窑遗址是自安特生发现后的首次正式发掘,社科院考古所与甘肃省文物考古所在这里联合工作了4年,如今遗址回填,考古队的电脑里,却已经永久记录下遗址的一个个三维影像。其中一个100平方米大小、四五米深的探方,近10人的团队发掘了大半年,历代人类使用过的土层被揭示出来,它们像被搅拌过的嫩豆腐,起伏交错,最薄处三五厘米就能分出一个地层,最厚处有数十厘米。此前近100年对这里文化序列的研究,几乎都从这一个探方里揭示、印证出来。

马家窑遗址是自安特生发现后的首次正式发掘,社科院考古所与甘肃省文物考古所在这里联合工作了4年,如今遗址回填,考古队的电脑里,却已经永久记录下遗址的一个个三维影像。其中一个100平方米大小、四五米深的探方,近10人的团队发掘了大半年,历代人类使用过的土层被揭示出来,它们像被搅拌过的嫩豆腐,起伏交错,最薄处三五厘米就能分出一个地层,最厚处有数十厘米。此前近100年对这里文化序列的研究,几乎都从这一个探方里揭示、印证出来。

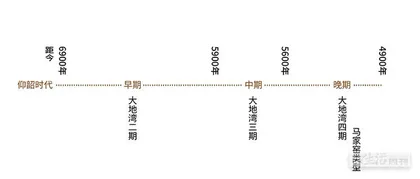

5000年前的马家窑文化源于中原仰韶的庙底沟文化,而马家窑文化又分成前后相继的三种类型——距今5000年至4700年的马家窑类型、距今4700年至4300年的半山类型,以及距今4300年至4000年的马厂类型,马家窑类型比仰韶晚期稍晚,之后的半山、马厂类型,在中原地区便进入龙山时代。

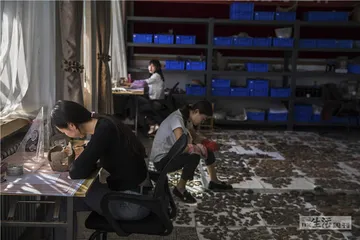

不同类型的彩陶图案各异,发掘出的文物储存在考古站里。考古站有三层,除了考古队员办公、休息的房间之外,在三层一间教室般大小的房间里,技工在拼贴碎陶片,库房和车库里仍堆着数不清的陶片,等待还原成四五千年前的模样。完整的陶器不多,因为发掘地是四五千年前的居址,陶器多在灰坑、地层中出土,有些是当时的垃圾堆,陶器多是碎片。但即使是碎陶片,马家窑彩陶的精美也令人炫目。陶片通体光滑,多为橙黄陶,以黑色彩绘为基本色调,有时与白彩共用。相比中原仰韶的彩陶,马家窑类型的彩陶通体彩绘更多,内彩更发达,多采用曲线构图,多见旋涡纹和弧边三角纹、网格纹、弦纹、叶纹等几何纹,还有鱼纹、蛙纹与鸟纹。考古学者通过一些碎片的形状就能判断出陶罐的器形。马家窑彩陶的器形丰富,盆、钵、壶、瓶、罐等盛食器都有,一些壶甚至有水缸大小。

而在考古站里,能看到彩陶之外的陶器。虽然马家窑文化以彩陶闻名,所占比重很大,但还有很多素面的陶器,它们大多是炊具,有火烧过的痕迹,有些器物里还盛着土,等待取样做土壤分析,寻找残留物的线索。通过这些材料,考古学者能触及彩陶之外,制造、使用彩陶的那些人群和他们所处的环境。“那时的气候可能比现在湿润,生活在马家窑的人们定居下来,种植粟和黍。发现的家猪骨骼说明他们养猪,也能猎获鹿一类的野生动物。虽然毗邻洮河,却很少见他们吃鱼的证据,具体原因尚未可知。”

“未知比已知多得多。有些器物若非从遗址中出土,不会认为是马家窑出土的文物,它们是做什么用的,从哪里演变而来,都值得探索。”郭志委在仓库里向我展示他们在2017年从马家窑遗址挖掘出的一个半米高的灰陶罐,罐腹的纹饰和一个鸟头状的附加装饰,前所未见。他又拿出几十片疑似带着釉的陶片,光亮异常,有些整体釉化,有些只是黑色绘彩的图案釉化。“一些陶片已经拿回实验室做成分分析,既然马家窑彩陶如此发达,这里的先民是否有发明瓷器的潜力?”

“未知比已知多得多。有些器物若非从遗址中出土,不会认为是马家窑出土的文物,它们是做什么用的,从哪里演变而来,都值得探索。”郭志委在仓库里向我展示他们在2017年从马家窑遗址挖掘出的一个半米高的灰陶罐,罐腹的纹饰和一个鸟头状的附加装饰,前所未见。他又拿出几十片疑似带着釉的陶片,光亮异常,有些整体釉化,有些只是黑色绘彩的图案釉化。“一些陶片已经拿回实验室做成分分析,既然马家窑彩陶如此发达,这里的先民是否有发明瓷器的潜力?”

可惜解答这些问题为时尚早。当地此前对马家窑文化的遗址系统发掘不多,只有临夏东乡的林家遗址曾发掘出半地穴的房址。甘肃史前考古素有“半山无居址,马家窑无墓地”的说法,发掘不出墓地,不仅难以分析人骨,墓葬背后的埋葬形式、等级差别也难以分析,对认知当时的社会是一个巨大的空缺。考古学者本对马家窑遗址满怀期待,但目前尚未发现马家窑类型墓葬的线索。

所幸洮河流域是马家窑文化的核心区域,洮河两岸探及的遗址众多,最近3年来,联合考古队把目光集中在了马家窑遗址向南10公里外的寺洼遗址。洮河在临洮境内因西秦岭余脉的阻隔拐了一个小弯,形成一个很大很平的冲积平地,寺洼遗址就在这个宽阔、平坦的平地上。相比马家窑遗址,当地人不需要平整土地,遗址受到的破坏很小。

郭志委每天在县城考古站和寺洼遗址之间奔波,兼顾马家窑遗址文物的整理和寺洼遗址的现场发掘。调查钻探遗址区的面积约200万平方米,一望无际。目前发掘的遗址区在一个平塬上,周围也种满玉米,工地上的学生一边发掘,一边用无人机拍摄遗址的面貌。已经发掘的探方显示,此地有两种主要的文化,一个是马家窑文化的居址,一个是青铜时代寺洼文化的并排墓葬,一米多深的墓穴把一些马家窑文化的地层和遗迹打破了。

郭志委每天在县城考古站和寺洼遗址之间奔波,兼顾马家窑遗址文物的整理和寺洼遗址的现场发掘。调查钻探遗址区的面积约200万平方米,一望无际。目前发掘的遗址区在一个平塬上,周围也种满玉米,工地上的学生一边发掘,一边用无人机拍摄遗址的面貌。已经发掘的探方显示,此地有两种主要的文化,一个是马家窑文化的居址,一个是青铜时代寺洼文化的并排墓葬,一米多深的墓穴把一些马家窑文化的地层和遗迹打破了。

“有鸟头装饰的灰陶罐也出现在这里的马家窑文化层中。更重要的是,在这里我们发现了疑似半山时期的房子。房子是半地穴的形制,有的房子几十平方米大,有的房子呈长方形,直径只有三五米,不知是否是住人的地方。”郭志委向我介绍,将居址认定为半山时期,地层关系和土陶片已经提供了证据,目前如能在房址活动面上找到半山时期的完整陶器,就更能说明问题。居址旁边还有马家窑文化的制陶窑炉,窑口清晰可见,窑边有许多人工挖掘的沟,他们怀疑那里是一个制陶区,因为制陶要用水、土等窑业资源,沟边建窑、取土、取水都方便。

疑似的制陶区令考古队员浮想联翩。彩陶不仅量大,而且在所有地方都能见到,毫无疑问是大众的用品。但临洮所在的定西市曾被联合国评为最不适宜人生存的地方,5000年前的当地人如此热衷彩陶,有没有可能是把彩陶作为一门贸易?四川已发现马家窑文化的彩陶,有学者分析四川彩陶颜料里的矿物质含量,想以此考察那里的彩陶是本地生产,还是从外地而来。

学者们相信,既然青藏高原在4万年前便有人类活动,洮河流域一定始终有人生存,只是他们的生活痕迹不易保存,那可能是马家窑形成独特风格的原因。但5000年前带来彩陶的人来自何方?只在洮河难以获得完整的答案,我需要向东方去。

郭志委开车带我在洮河两岸的遗址间穿梭。河岸两旁的山峦分成清晰的红黄两色,上面一层是黄土,下面的红色就是被用作制陶原料的第三纪红土层,被当地人称为“红黏土”或“红胶土”。5000年前,它们被古人挖下来搓成泥条,再用泥条筑成陶器的坯体。黄土高原延伸向东,同样的土层一直延续到陕西,仰韶文化正在那里。而通往关中的通道,只有纵贯南北走向的六盘山渭水一线,地处甘肃东部的天水。

郭志委开车带我在洮河两岸的遗址间穿梭。河岸两旁的山峦分成清晰的红黄两色,上面一层是黄土,下面的红色就是被用作制陶原料的第三纪红土层,被当地人称为“红黏土”或“红胶土”。5000年前,它们被古人挖下来搓成泥条,再用泥条筑成陶器的坯体。黄土高原延伸向东,同样的土层一直延续到陕西,仰韶文化正在那里。而通往关中的通道,只有纵贯南北走向的六盘山渭水一线,地处甘肃东部的天水。

天水的地形仍然破碎,但相比洮河流域,有“西北小江南”之称的天水气候湿润,没有黄土、红土裸露,遗址藏在层林之中。其中最为知名的是天水东北方向的清水河谷,清水河是渭水的二级支流,从六盘山支脉的陇山而出,自西向东而流。考古调查显示,清水河两岸的河谷地带分布着丰富的古文化遗存,仅仰韶文化遗址就有十余处,最大的一处便是下游位于秦安县的大地湾遗址。

“大地湾遗址阎家沟两侧的山坡,一边是黄土坡,一边为红土坡。当地村民阴雨天在黄土坡行走并无大碍,到了红土坡,稍不留神就会滑倒,有时脚陷在泥里鞋都拔不出来,那些红土坡就是第三纪土层。”大地湾遗址的主要发掘者、甘肃省考古所研究员郎树德在他的著作《彩陶》中介绍,遗址在一个开阔的河谷地带,古河谷宽800到1000米,河的南岸较北岸宽,南坡比北坡平缓,因而遗址分布在南岸的二、三级阶地,以及相接的缓坡山地上。但清水河已改道,水流也稀少,古河道多已变成草场和农田。我沿着县道来到大地湾遗址博物馆,博物馆建在古河道南岸边,夹在一片果园中间,背后就是村庄,旁边围着栅栏的院子里有仿制的茅草屋,暗示着此处已是大地湾遗址的范围,只是目前无人发掘。

郎树德告诉我,大地湾遗址在1958年甘肃省文管会进行文物普查时即已发现,但那时只被视为一个普通的新石器时代遗址。直到70年代后期,考古学泰斗苏秉琦提出中国文明起源的“满天星斗说”,探讨中国境内各文化区的碰撞、交流。那么,甘肃东部与邻近的陕西是否属于同一个文化区?马家窑文化与仰韶文化是同一支文化,还是两支不同的文化?马家窑文化前的彩陶是什么面貌?诸如此类问题进入甘肃考古工作者的视野,他们开始把发掘重点转向天水一带。

郎树德目前已经退休,他在1980年参与大地湾遗址研究时,大地湾已名声大噪。起初这里被再次关注是出于偶然。1978年,当地小学的卫生院搞基础设施建设,挖地基时,偶然挖出六七千年前仰韶文化半坡时期的墓葬,出土了成堆的陶器。当时秦安县文化馆的一名老员工挑着担子在村里走街串巷,把挖出的文物征集到文化馆,引起甘肃省考古工作者的关注。

“半坡时期的墓葬都是公共墓葬,不会只有一座,而是几十座。考古工作者开始实地发掘,第二年就在遗址最下层,首次发现了比半坡时期早1000年的新石器早期遗存,比如7000多年前的彩陶,它被称为大地湾文化一期,与陕西的老官台文化相同,成为仰韶文化的一个发祥地也是在这里发现了中国目前最早的黍。”郎树德说。

“那时本以为只是发掘墓葬,后来发现遗迹越挖越多,房址、灰坑、窑址、墓葬,以及丰富多样的彩陶,层出不穷。”郎树德记得,挖掘工作从1978年一直持续到1984年,挖掘地点也逐渐往山腰上移。到1984年时,虽然测定至少110万平方米范围的遗址区只发掘了将近1%,库房里却已堆积了上百包、数万片碎陶片,不同时期彩陶面貌的变化逐渐清晰,70年代末提出的问题,也得到最直接的解答。大地湾遗址的考古遗迹可以分为五期:第一期是距今7800年至7300年的老官台文化;第二期至第四期处在仰韶文化之中,第二期相当于陕西的半坡文化,距今6500年至5900年;第三期是中原的庙底沟文化期,距今5900年至5500年,此时庙底沟文化发展到洮河流域;第四期是距今5500年至4900年的仰韶晚期,与马家窑文化的马家窑类型大体同时;第五期为距今4900年至4800年的常山下时期,当地的遗迹逐渐衰落。

“那时本以为只是发掘墓葬,后来发现遗迹越挖越多,房址、灰坑、窑址、墓葬,以及丰富多样的彩陶,层出不穷。”郎树德记得,挖掘工作从1978年一直持续到1984年,挖掘地点也逐渐往山腰上移。到1984年时,虽然测定至少110万平方米范围的遗址区只发掘了将近1%,库房里却已堆积了上百包、数万片碎陶片,不同时期彩陶面貌的变化逐渐清晰,70年代末提出的问题,也得到最直接的解答。大地湾遗址的考古遗迹可以分为五期:第一期是距今7800年至7300年的老官台文化;第二期至第四期处在仰韶文化之中,第二期相当于陕西的半坡文化,距今6500年至5900年;第三期是中原的庙底沟文化期,距今5900年至5500年,此时庙底沟文化发展到洮河流域;第四期是距今5500年至4900年的仰韶晚期,与马家窑文化的马家窑类型大体同时;第五期为距今4900年至4800年的常山下时期,当地的遗迹逐渐衰落。

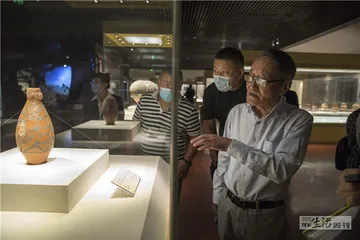

如今遗址出土的文物主要分散在甘肃省博物馆和大地湾博物馆里,不同类型彩陶的差异和传承一目了然。老官台文化的彩陶器形简单,大多为钵和罐,采用的技术是更为原始的模具敷泥法,制陶时以内模为依托,将泥料挤压成泥片,一层层敷在模具上,烧成的陶器器形单一、尺寸都差不多,碎陶片在断茬儿处可以看到分层的脱落。那个时期的陶器表面常见褐色斑块,而一些钵形器的口沿内外会有一周连续的彩带,内部也会有紫红色的内彩,多是简单的几何纹样。这些陶器是彩陶的鼻祖,而发展到仰韶文化,彩陶的器形明显丰富起来,有盆、钵、碗、盂、瓶、壶等,乃至一些器盖、器座、尖底缸、罐形器上都有彩绘。

尖底瓶作为仰韶文化里变化最敏感的器物,考古学家会根据它的形制差别区分文化期。当把各式彩陶按时期罗列,能看出图案在陶器上覆盖的面积越来越大,由上腹部扩展到中腹部。纹饰以几何纹最多,主要由圆点、直线、弧线、圆圈、三角纹组成,三角纹的使用贯穿始终。半坡时期多直边,庙底沟时期多弧边,晚期则变化多端。动物纹饰则从具体变得越发抽象,比如鱼纹从一条写实的鱼,最终只保留较为夸张、舒展的尾鳍。

在庙底沟文化期的展品前可以发现,它们与马家窑文化的相近之处十分直观。马家窑文化的尖底瓶、彩陶曲腹钵、夹砂侈口罐等器形承袭自庙底沟文化,陶器上的弧线三角和圆点纹、圆形纹、鸟纹,也是庙底沟的风格。在马家窑文化出现前,庙底沟文化在甘肃境内西面到达洮河流域,南面到达陇南的白龙江。而陶器之外,他们的生活方式也延伸到这些地方,长方形的半地穴居址一直延续到马家窑文化时期。

在庙底沟文化期的展品前可以发现,它们与马家窑文化的相近之处十分直观。马家窑文化的尖底瓶、彩陶曲腹钵、夹砂侈口罐等器形承袭自庙底沟文化,陶器上的弧线三角和圆点纹、圆形纹、鸟纹,也是庙底沟的风格。在马家窑文化出现前,庙底沟文化在甘肃境内西面到达洮河流域,南面到达陇南的白龙江。而陶器之外,他们的生活方式也延伸到这些地方,长方形的半地穴居址一直延续到马家窑文化时期。

郎树德告诉我,当仰韶文化向四周扩张时,大地湾当地不仅野生动物在减少,周边的苏门犀、虎、豹、象、猕猴不断消失,而且农业所占比例越来越高,文化形态也在垂直变化,那是河谷地带发展的独特形式。“年代越早,遗址离水越近,聚落的规模越小。”他记得1995年时,为研究当地半坡时期的聚落形态,他们又在大地湾遗址做过一次发掘,发现那里的聚落和关中地区同时期一样,一圈防止野生动物攻击的壕沟围成的范围内,十几间小房子围成一圈,中间是一座50多平方米的大房子。“小房子的门都朝着中间的大房子,整个聚落可能是一个母系主导的氏族,向心力强。而到了仰韶晚期,一个聚落能达到上千人,聚落移到山坡的宽阔高台,在整座山的中轴线上建宫殿,但宫殿周围房屋的朝向却各异,也许那时将各家人凝聚在一起的,已不是血缘。”

他提及的宫殿是1983年发掘的901号房址,面积达到420平方米,分为主室、后室、东西侧室。我往大地湾遗址博物馆背后的山上走,在近1600米高的山坡台地上,目前仍有主室的考古现场保留着,尚有130平方米,中间有一个大灶台,没有生活用品,地面铺有料姜石混凝土。殿门面向河谷,5000多年前的壮观一目了然。站在此地,视野开阔之极,极目远眺,沿河数十里尽收眼底。

这里毫无疑问是一个聚落的核心,而疑问也随之而来:仰韶晚期已有如此规模的社会结构,它与同时期的马家窑文化是何关系?地处黄土高原破碎地带的大地湾,是仰韶文化的边缘,抑或中心?

“我们起初在一个断崖上发现了很厚的红烧土,闹不清楚它是干什么的,继续挖,发现一个一米多长的柱子,柱子外头裹着草泥,我们知道挖到了一所房子,但不知道这所房子在里头藏着的,是一个角还是它的大部分,我们就挖探方,最后发现柱子正好是在墙角。”郎树德回忆起当年挖901号房址的过程时,仍难掩兴奋。而类似的大房址在大地湾还有405号房址,也有150平方米,室中心有大灶台,地铺混凝土,附壁柱高达3.6米。

“我们起初在一个断崖上发现了很厚的红烧土,闹不清楚它是干什么的,继续挖,发现一个一米多长的柱子,柱子外头裹着草泥,我们知道挖到了一所房子,但不知道这所房子在里头藏着的,是一个角还是它的大部分,我们就挖探方,最后发现柱子正好是在墙角。”郎树德回忆起当年挖901号房址的过程时,仍难掩兴奋。而类似的大房址在大地湾还有405号房址,也有150平方米,室中心有大灶台,地铺混凝土,附壁柱高达3.6米。

它们都是仰韶晚期文化繁盛的表现。郎树德向我介绍,仰韶晚期文化遍及甘肃东部,在那个时期,狩猎捕鱼的比例骤然下降,大地湾遗址中动物骨骼和骨器明显减少,遗址中仰韶早期每平方米出土兽骨0.25件,晚期时只有0.13件,骨器也从818件,降到233件。与之相应的是农业发展带来的社会进步,陶器器形更加复杂,盆形器形制多样,石斧的断面已接近金属斧,作为装饰品的骨笄也大量出土。

而当马家窑文化在马家窑类型时期撒开大网,西进至武威,占据天水以东的甘肃大部时,东部的仰韶晚期文化聚落在本身的规模上急剧扩张,大地湾遗址从仰韶中期的4万余平方米,扩展至晚期的50万平方米,普通的居址也从半地穴变为平地起建的居址。各地发现的晚期遗址数量也远远超过早、中期的总和,在渭河及西汉水流域主要河流的谷底,每隔几公里就有一个晚期遗址,面积数十万平方米的大遗址,在甘肃东部的三大河流主要支流均有发现。

在马家窑文化与仰韶晚期文化的彩陶之间,能看到仰韶晚期文化的影响,比如彩陶上的网格纹,但彼此更多的互动,为何以天水为界,难以落实。郎树德告诉我,目前发现的当时更宏大的聚落中心,尚要跨过六盘山,是位于庆阳的南佐疙瘩渠遗址。他曾在1984年前往那里考察,可以肯定的是,那里与大地湾遗址上生活的人们同属一个文化,只不过陶器的器形口沿更宽,并发现了中国最早的水稻。

庆阳的南佐遗址靠近陕西,从天水坐高铁到庆阳,需要先到陕西再转回甘肃。它的地理条件也与陕西更像,位于一望无际的陇东大塬上。“5000年前地势更加平坦,如今河沟一二百米,当时是平地,用作广场。”中国人民大学历史学院考古系教授韩建业自2021年6月以来主持发掘南佐疙瘩渠遗址。该遗址是在1957年春天,由西峰镇第一文化馆的文保员贺书壁在西峰附近调查文物时发现的,经过简单的探查,证明是一处较大的仰韶文化遗址。之后在1984年至1986年、1994年至1996年,先后有过6次发掘,共发掘了1300平方米,探及一个室内面积达630平方米的1号超大房址。

庆阳的南佐遗址靠近陕西,从天水坐高铁到庆阳,需要先到陕西再转回甘肃。它的地理条件也与陕西更像,位于一望无际的陇东大塬上。“5000年前地势更加平坦,如今河沟一二百米,当时是平地,用作广场。”中国人民大学历史学院考古系教授韩建业自2021年6月以来主持发掘南佐疙瘩渠遗址。该遗址是在1957年春天,由西峰镇第一文化馆的文保员贺书壁在西峰附近调查文物时发现的,经过简单的探查,证明是一处较大的仰韶文化遗址。之后在1984年至1986年、1994年至1996年,先后有过6次发掘,共发掘了1300平方米,探及一个室内面积达630平方米的1号超大房址。

韩建业近年来持续关注中原地区和陇东地区的史前文化,他今年来到南佐考察时,遗址在1996年后已经回填。遗址旁,由当地文保员徐磊组织修建了一个“南佐地坑院所”,在以前的考古工地之下、当年考古队员发掘时使用的窑洞被当作一个博物馆,收藏从当地村民手中征集的文物。而博物馆所在的崖面上又有大大小小的洞穴,它们不是近世挖的窑洞,而是坍塌的远古粮仓。5000年前的地面在崖面顶部,古人把粮食从上面放进洞里,甚至有些洞穴的顶部至今仍保留着孔洞,那里正是大房址的门前,令人遐想整个遗址的功能分布。

当韩建业看到这些广阔平塬上的遗迹,觉得非比寻常:“此地叫做‘南佐疙瘩渠’,渠周围有9个‘疙瘩’。其实渠就是当时的壕沟,‘疙瘩’就是夯土台。”他回京后组织考古队伍,向国家文物局申请了5年的发掘计划,今年发掘了1000平方米。第一阶段计划了解南佐宫殿区与9个“疙瘩”的年代、范围、布局结构、功能等基本问题;之后了解南佐遗址的整体范围、功能布局,以及其与周围聚落遗址的相互关系。

他们首先发掘出了曾经回填的1号大房址,那是一个呈西北-东南方向的宫殿,南面向9个夯土台敞开。此前的发掘报告显示,宫殿墙高近2.7米,修建得极其考究,墙内有附墙木骨泥柱,地面曾刷过6层白灰面,每根柱子内夹有4根7厘米粗的木棍。而主墙、附墙、隔墙表面均有2~4层草拌泥墙皮,并加以烧烤,呈现黑红色。除了因为宫殿区内没有生活用品的痕迹,能证明宫殿是一个仪式的中心,其他都是谜题。“这个遗址从仰韶晚期一直延续到庙底沟二期。令人印象深刻的是,根据目前的考古发现,在仰韶晚期之后大部分宫殿区用夯土回填,非常讲究,而在夯土上又建了一些宫殿。这里始终是一个圣地。”

他们首先发掘出了曾经回填的1号大房址,那是一个呈西北-东南方向的宫殿,南面向9个夯土台敞开。此前的发掘报告显示,宫殿墙高近2.7米,修建得极其考究,墙内有附墙木骨泥柱,地面曾刷过6层白灰面,每根柱子内夹有4根7厘米粗的木棍。而主墙、附墙、隔墙表面均有2~4层草拌泥墙皮,并加以烧烤,呈现黑红色。除了因为宫殿区内没有生活用品的痕迹,能证明宫殿是一个仪式的中心,其他都是谜题。“这个遗址从仰韶晚期一直延续到庙底沟二期。令人印象深刻的是,根据目前的考古发现,在仰韶晚期之后大部分宫殿区用夯土回填,非常讲究,而在夯土上又建了一些宫殿。这里始终是一个圣地。”

在韩建业看来,如此规模的宫殿区,就是仰韶晚期文化的核心,放眼中原,仰韶晚期之后,往往意味着中原地区文化的沉寂,即使在大地湾遗址,大地湾五期的遗迹也迅速走向衰落,彩陶消失殆尽。但位于仰韶文化发源地、有如此广大的平塬可供发展的陇东地区,是否会有第一个例外?

而当考古学者从陇东看向西面,在看似中心的边缘,马家窑文化的彩陶却走上巅峰,相继演变出带锯齿纹的半山类型,乃至通体纹饰、黑红相间的马厂类型,传遍河西走廊,直到阶层严重分化的青铜时代仍未彻底消失,供大众使用的彩陶又意味着什么?

(参考书目:严文明主编:《中国考古学研究的世纪回顾》,科学出版社;郎树德等合著:《彩陶》,敦煌文艺出版社;韩建业著:《早期中国:中国文化圈的形成和发展》,上海古籍出版社。感谢常怀颖、陈国科、王辉对本文的帮助)