“烂剧”背后的套路?

作者:驳静 10年前,于正编剧、杨幂主演的《宫锁心玉》在湖南卫视播出,很多人批评它是“烂剧”,说于正把“九子夺嫡”的故事讲成了几个男人为一个女人争风吃醋的闹剧。同年,还有刘诗诗和吴奇隆主演的《步步惊心》,与“宫”非常相似,也是一个穿越到清朝的夺嫡故事。相比之下,《步步惊心》的人物更立得住脚,故事更有逻辑,情感更动人,以豆瓣评分来看,它有8.4分(“宫”6.3分),可收视就是不如《宫锁心玉》。

10年前,于正编剧、杨幂主演的《宫锁心玉》在湖南卫视播出,很多人批评它是“烂剧”,说于正把“九子夺嫡”的故事讲成了几个男人为一个女人争风吃醋的闹剧。同年,还有刘诗诗和吴奇隆主演的《步步惊心》,与“宫”非常相似,也是一个穿越到清朝的夺嫡故事。相比之下,《步步惊心》的人物更立得住脚,故事更有逻辑,情感更动人,以豆瓣评分来看,它有8.4分(“宫”6.3分),可收视就是不如《宫锁心玉》。

中国观众“爱看烂剧”,大概就是从这个时期成为某种共识,起码从数据上看是这样的。2018年,于正又出了一个《延禧攻略》,同样是“大爆款”,很多跟风追剧的人发现,最佳观赏体验是使用1.25倍速。是的,到了此时,互联网平台已经发明了一种叫作“倍速”的东西,专门用于优化“想看、又不想认真看”那部分观众的观剧体验,你还可以选择1.5倍甚至2倍速畸形而迅速地看完一部剧。此外,进度条还将重要剧情节点标注清楚,生怕你错过,也引导你拉到此处直接享用情绪高点。

10年间,不少获得良好数据表现的国产剧,从艺术作品的角度去看,经不起仔细推敲,真正经受住评论家考验的爆款屈指可数。但有些观众较真,最后也融入了那个“一起看烂剧”的大熔炉,自我安慰的方式是:毕竟吐槽也是乐趣的一种。

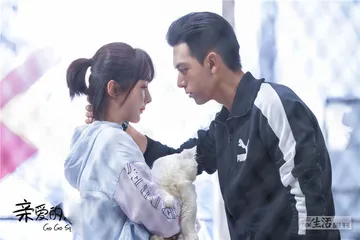

一部剧火了之后,毫无例外,总能引起大跟风。2016年,《欢乐颂》火了,“几个女人在大城市里的生存困境”这套模板,效仿者众,包括最近播完的《北辙南辕》;《亲爱的,热爱的》火了,照着它的模板,出了一堆“傻白甜”女主;神和人谈恋爱火了,那就让神和鬼、神和魔去谈恋爱。观众不能理解,电视剧和电视剧,怎么会如此“形神皆似”。

一部剧火了之后,毫无例外,总能引起大跟风。2016年,《欢乐颂》火了,“几个女人在大城市里的生存困境”这套模板,效仿者众,包括最近播完的《北辙南辕》;《亲爱的,热爱的》火了,照着它的模板,出了一堆“傻白甜”女主;神和人谈恋爱火了,那就让神和鬼、神和魔去谈恋爱。观众不能理解,电视剧和电视剧,怎么会如此“形神皆似”。

尽管从“服化道”方面,我们的电视剧越来越精致,可国产剧还是变得越来越难看。能图一“爽”,能下饭,能吐槽,就是无法从艺术角度去欣赏。

更可怕的是“粗制滥造”。2017年,杨颖主演的《孤芳不自赏》传出“抠图演戏”丑闻,大量室内戏份也有明显的抠像痕迹,制作团队拒绝承认演员不敬业,但画面之粗糙有目共睹,正脸示人的女主角通常配以虚化背景,当她与其他角色同框,则是背影或干脆不露脸。此事件给国产电视剧的整体形象打上一层阴影,5年过去仍未消散。

与此同时,互联网视频平台崛起。

编剧陈小桃就是2016年入的行。有一回去提案,她带去一个完整剧本,都市爱情魔幻题材,与另一个编剧两人合写了一年多,几十万字,投资方却无动于衷。但同公司的另一个项目,尚在孕育阶段,却意外获得青睐,就因为它是个宫斗题材,而当时市面上“好几年没出一个宫斗戏了”。显然,对投资方来说,创意和题材类型的权重比剧本本身要重得多。现在想来,如果当时“甜宠”也像现在这么火,结局或许就不同了。

戏播出后,意外地不错。陈小桃2013年回国,回国前在哥伦比亚大学学习电影制作,有梦想、有冲劲。网剧市场火热,她开始写剧本,编剧处女作的效果不错,算是开了个好头,从此在这个行业就这么待了下来。但她还是偏爱写言情,这两年,陈小桃写得最多的就是“甜宠剧”。

甜宠剧代表着一种数据计算出来的类型剧典型。

2019年,陈小桃改编了一个叫作《水墨人生》的戏。播出时,她在后台看实时数据变化,那曲线起伏,“就跟看股票一样刺激”。一集戏,哪些段落好看,哪些段落观众不爱看,在曲线上有非常直观的体现。

“一到家族开会、威严男性的桥段,数据‘啪’地就往下掉,一到男女主互动,数据就往上走。”这些数据当然会使制作团队认为,既然如此,保男女主角的发糖频率是重中之重,其余一切都要为它铺垫、让道。这也是很多言情剧无法顾及男女主角之外角色的重要原因之一。知道这一点后你会明白,难怪看国产剧,常看得一头雾水,心里纳闷,为什么男二女二等角色总是没头没尾,连他们基本的人物关系、背景都疏于交代。

数据揭示的收视密码是“男女主发糖,点击量飙升”,那么套路就是这么来的。有第一个火爆的霸道总裁,就有第二个第十个霸道总裁的花式变形,直到观众对此套路彻底厌倦。前几年风靡一时的“壁咚”,终于没人做了。套路多种多样,套路实际又只有一种:一切为数据计算出来的高能剧情服务。一个认真看剧的观众,如果看到夸张的、变形的、匪夷所思的桥段,基本可以下判断,这不是编剧傻,而是数据在左右编剧的创作。

2018年,陈小桃编剧的《等到烟暖雨收》在爱奇艺上线,故事讲的是师徒虐恋。现在想来,陈小桃觉得这次改编挺惊险,因为男女主角经常好几集不同框,制作人和平台都为它捏了一把汗,会跟她说:“你完蛋了,你的CP好几集没在一起了。”毕竟,“同框”“发糖”这些要素才是点击率的保障。也正因如此,这两年,言情剧海报基本只放男女主角,连第三个人都没有,“有时点击量不好,就使劲换海报,找最最最甜的图,甚至直接就上结婚照”。

王小平在采访中几次说过,现在平台就经常提到“甜宠”。观众往往发现,上至上古时代神仙拯救苍生、穿越回古代改变后世命运,下至现代各类职场剧,都只是披着一层皮,皮下面都是所谓“甜甜的恋爱”。男主不论是会计师事务所合伙人还是电竞大神,都要在不同场合与女主接吻,一起供应甜甜的恋爱情节。

编剧当然也清楚,依据数据创作,出不来有灵性的作品,真正能引起共鸣的作品,需要表达欲。而数据导致的同质化,也使得他们的翻车风险大大增加。“但凡你想讲一个故事,这个项目都不会差到哪去;但凡你想复制一个成功,都容易出问题。”有编剧自圆其说,“生活已经足够痛苦,为什么不能在电视剧里收获甜甜的爱。”金句讲得很动听,却无法阻挡观众对套路化电视剧的厌恶之情。

追溯起来,或许要归罪于几年前的“IP热”。2014年被称为网剧元年,随后那几年,IP热极一时,有人甚至将爆款公式粗暴地总结为“IP+流量明星+概念”。由于都是网生内容,电视剧特别是互联网平台催生出来的剧集对IP更为依赖。王小平那几年听到过的最夸张的说法是,有人说他手里买到的改编版权,“拍5000年都够用了”。更愚蠢可笑的是,甚至有人说,“索性把《新华字典》买下来”。

追溯起来,或许要归罪于几年前的“IP热”。2014年被称为网剧元年,随后那几年,IP热极一时,有人甚至将爆款公式粗暴地总结为“IP+流量明星+概念”。由于都是网生内容,电视剧特别是互联网平台催生出来的剧集对IP更为依赖。王小平那几年听到过的最夸张的说法是,有人说他手里买到的改编版权,“拍5000年都够用了”。更愚蠢可笑的是,甚至有人说,“索性把《新华字典》买下来”。

1993年,王小平与丈夫郑晓龙共同创作了经典的《北京人在纽约》,这对夫妻档到现在还活跃在创作一线,2015年播出的《甄嬛传》也是二人的作品,从某种程度上来说,郑晓龙的名字本身也能成为IP的一部分。那几年,他们更多地跟平台打交道,王小平的感受是,“平台的话语权越来越大”。它们的话语权体现在,最好一切以数据说话,忽略创作本身的规律。

讲最简单的道理,“一个好的文本,首先需要原创性,意思是故事的叙述跟别人有差异,而且差异越大,你这个东西会越好”。重视IP往往意味着对剧本的轻视,但平台用数据计算作品,她经常需要回答“是甜宠类型吗?有流量明星吗?”等这些问题。

另一个与这套做法相矛盾的诉求是“爆款剧”,平台都希望能有爆款,然而,爆款偏偏是数据算不出来的。“观众感受到反差,或者与心理预期产生特别大的距离,爆款剧通常是在这种情况下产生的,但数据只会将创作者推向已有的、已经被验证过的热点。”

很快就出现了失败的大投资电视剧,明明是“大IP+大流量”的组合,却遭遇收视与口碑双重失利。令人好奇的是,即便如此,同质化的剧集还在一部接一部地出现。陈小桃解释说,因为现在在播的电视剧,需要往前倒推两年,现在看着已经满满的套路,两年前很可能正当红,只是风向变得太快,观众喜新厌旧的速度超出预期。

问题在于,既然谁也无法预测两年后的热点,创作阶段为何还要追那些热点呢?因为大家需要安全感。那几年,影视行业的确不肯相信原创的力量。大平台买大IP,小公司就买小IP,总之有一个IP加持,他们就能获得多一点的安全感,总是更倾向于使用流量明星也是一个道理。

最近两年,很多编剧正在着手改编的,仍是前几年公司或平台跟风买回来的网络小说。换句话说,直到现在,影视行业还在为几年前冒进的IP热买单。陈小桃说:“制作公司的老板,很多也不是编剧出身,他们认为,买回来,交给编剧总能改出来。”非常普遍的结果往往却是,编剧拿到手,发现这个小说太难改了,有时改到最后,能保留下来的只有主角的名字。

“大女主爽文”,目的就是让女主角遇到各种各样的人,并且所有遇到的男人都对她死心塌地,这与男性向的爽文总是征服所有女人是一个道理。可就算是套路,也要力求在套路里推陈出新。陈小桃前几个月注意到,在甜宠文里,女主角已经开始跟太监谈恋爱了,“女性读者也会猎奇,作者会让他们的女主角跟这世界上的一切谈恋爱”。

“网络小说连载的性质决定它就是不希望停下来的,说白了就是黏黏糊糊、反反复复,分了合,合了分,分了再想办法合。与此同时,主角会在路上遇到越来越多的人,一个角色用完就换下一个。但影视作品,需要有价值观。”

陈小桃两年前改编的《等到烟暖雨收》,原著中的女主角其实是一个比较滥情的女人。最开始,她与男主角凑成师徒关系,避世而居,之后,二人不得不因为卷入朝堂政治权谋而分离,分别成长。其中女主角一边成长,一边跟不同的男人发生关系。改成电视剧,这些露骨的桥段要删去。与此同时,陈小桃很清楚一点,甜宠剧是拍给年轻女孩子看的,年轻女孩子对床戏实际上是无感的,她们感兴趣的是“两个人怎么搞到一起,而不是搞在一起本身”。

在《等到烟暖雨收》中,陈小桃从一大串男人里面抽取了三四个与女主搭戏,这个过程最考验编剧的提炼能力。最后她为剧本找到了主题,就是“分离”,“一个人如果一直在流浪,有你在的地方就是家”,编剧的心才定下来。而网络小说,是可以一直写下去的。

王小平认为,那几年,平台除了唯数据论,更糟糕的是,“它把市场价格给搞坏了”。他们夫妻拍电视剧那么多年,明星演员的价格一清二楚。可一旦数据化,某种程度上,所有演员或多或少都是“流量”,再跟他们谈角色的时候,“价格没法控制了”。

王小平认为,那几年,平台除了唯数据论,更糟糕的是,“它把市场价格给搞坏了”。他们夫妻拍电视剧那么多年,明星演员的价格一清二楚。可一旦数据化,某种程度上,所有演员或多或少都是“流量”,再跟他们谈角色的时候,“价格没法控制了”。

从资本与财务报表的角度去考虑,平台有做超大投资项目的倾向。而明星是稀缺资源,当几个大平台都在“大干快上”搞项目的时候,都在抢明星档期,明星的价格自然就上去了。王小平说,不要以为明星的团队,都会冲着好剧本去,他们也冲着赚钱去。“你说一个剧本和另一个剧本能差多少?他们未必能判断出来,但价格的差距是明显的;特别是,如果你手里捏着一个烂剧本,你又想抢一个好明星,唯一能够把明星抢到手的条件是什么呢?”

2018年,崔永元曝光“阴阳合同”、对影视行业造成重创之前,官方针对明星的高片酬有过不少提醒。

2015年1月1日,“一剧两星”的规定开始实行,目的是削减多台播同一部电视剧的现象。一部电视剧最多上两个(卫星)电视台,初衷是希望小荧幕上的节目能够更丰富;另一方面,显而易见,当一部电视剧少卖一个台,收益会减少,这样一来,制作费也会减少,因此也起到了抑制明星高片酬的作用。中国传媒大学影视艺术学院的戴清教授分析,这一套组合拳打下来,压根没起到打压明星高片酬的作用,反而助他们获得一条上综艺节目的新路子。“明星反而比以前挣得更多了,还比以前更轻松了,为啥?因为他们到综艺节目去玩了,带着孩子去玩,还带火了一些星二代。”那时候流行一种说法叫“抢钱夫妻”,指的就是那些高薪酬的明星夫妻。

夸张的案例中,明星的片酬能占到总制作费的70%,甚至更多,再加上“阴阳合同”,他们的片酬实际上是非常畸形的。为什么《孤芳不自赏》的抠图戏会激起那么大的讨论?戴清分析说,除了《孤芳不自赏》,那两年,还集中出现了好几个高价片酬请的明星、戏却不好的案例,比如唐嫣、罗晋主演的《锦绣未央》,景甜主演的《大唐荣耀》等,甚至周迅这么受欢迎的女演员主演的《如懿传》,观众也并不太买账。

累积到2018年,矛盾实际上已经到达某个临界点。“这一类剧创作特别模式化,一线明星很多,薪酬太高,把整个戏弄得没办法了,一片乌烟瘴气,对整个制作流程是种伤害。猛药治沉疴,即便没有崔永元,这个事儿也会出,崔永元说他自己只不过点了个炮捻子。”

“阴阳合同”被揭露之前,演员被“惯坏了”。戴清说:“一个文化素质整体不太高的群体,那几年莫名其妙发的邪财太邪乎了,其实有点干扰社会公平,国家是要放大招的。”由此,2018年成为整个影视行业发展的一个分水岭。

另一方面,市场上又开始出现“微短剧”。有人说,“几分钟看完一部电影”类别的视频这么火,出现微短剧也是迟早的事。大约在2020年初,“快手”出现了一批微短剧,每集2分钟,三五十集,免去铺垫,省略过场,直接给强冲突、关键情节,比如遇到鬼、撞了车,一巴掌扇过来,“一下镇住你”。到“快手”输入“微短剧”,排在第一的剧叫《逍遥扇前传》,第35集,长1分55秒。开场在一间卧房里。

病榻上的老爷奄奄一息,他说:“夫人,我恐怕为时不久了。”

手里端着汤药、满脸写着恶毒的夫人边搅着一碗热汤边说:“休要胡说,喝下这汤药,您的病很快就会康复的。”

这场结束。下一场两个人物,夫人与道长。夫人问:“道长,咱们老爷的命还能活多久?”

以上就是这一集的前三句台词,每一句都有明显语病,而短视频的特点,又是将字幕放得大大的,打在屏幕中间,乍看这种内容,还真是很难适应。但有人喜欢。这一集播放量有120万,而这个数据只能算中上,最厉害的微短剧一集的播放量超过千万——如果把微短剧给编剧王小平看,她恐怕无法认可——这也能叫剧?

平台把内容当产品来做,微短剧投入少,拍摄制作周期短,恰好弥补了电视剧跟不上热点的缺憾。观众越来越没耐心,平台在研究观众的喜好,研究成果反过来哺育数据,形成恶性循环。

(感谢吴立素对本文采访提供的帮助) 编剧内地电视剧流量ip剧孤芳不自赏宫锁心玉影视王小平