图像的破坏

作者:张宇凌 图像在历史中有个古老而重要作用,就是“聚集”。因为图像中带有超越眼前的意义,指向别处,特别是宗教图像,所以我们说它有象征性。而象征这个词“symbolic”的词根“sym-”,就是会聚的、综合的意思。有象征性的图像,比文字更容易把人们聚集到一起。所以古老的信仰总是跟图像有不解之缘,而在信仰的历史上,图像之战和现实战争一样激烈。图像导致人类的肉体或灵魂伤亡,远远大于我们的想象。图像自己的新生、遇害或者消亡,也在人类世界造成了不可修复、令人畏惧、难以估量的改变。

图像在历史中有个古老而重要作用,就是“聚集”。因为图像中带有超越眼前的意义,指向别处,特别是宗教图像,所以我们说它有象征性。而象征这个词“symbolic”的词根“sym-”,就是会聚的、综合的意思。有象征性的图像,比文字更容易把人们聚集到一起。所以古老的信仰总是跟图像有不解之缘,而在信仰的历史上,图像之战和现实战争一样激烈。图像导致人类的肉体或灵魂伤亡,远远大于我们的想象。图像自己的新生、遇害或者消亡,也在人类世界造成了不可修复、令人畏惧、难以估量的改变。

无偶像论

圣像(Icon)是宗教信仰中最重要的图像。“偶像破坏”(Iconoclasm)这个词来自信奉东正教的拜占庭文化,但破坏偶像的更常见的执行者,是那些从经文中就严格反对偶像崇拜的,比如伊斯兰信仰。他们的信条是“无偶像论”(Aniconism)。

《古兰经》里并没有出现直接反对出现人物和动物形象的语句,只有关于反对“偶像崇拜”(Idolatry)提醒,这个跟犹太教的摩西十诫同出一宗。在《圣训》,也就是记载穆罕默德言行的圣书(Hadith)中,才出现了明确对人物和动物,也就是有“脸”的形象的反对。《圣训》中,先知穆罕默德数次因为房屋中有包含人或者动物形象的装饰,进去后又转身离开。他还说,这些创造此类形象的人,会在最后的审判中被要求吹气让形象活过来,活不过来就会遭受惩罚打入地狱。伊斯兰信仰中,艺术家(musawwir)这个词,是“赋形者”的意思,同时也指最高的存在。造物者安拉才是唯一的musawwir,唯一的赋形者。所以世人想要成为艺术家,创造活物的形象,就是妄图取代神的渎神表现。

公元8世纪,穆斯林开始进入印度次大陆,在那里首次系统性地和佛教、印度教和耆那教艺术遭遇。后者的传统里充满了丰满夸张几乎赤裸的神圣肉体,严重触犯了无偶像论,激发了大规模的毁灭行动。比如1024年,伽色尼的马哈茂德(Mahmud of Ghaznin)摧毁了月亮神须门那庙(Temple of Somnath),从中获得相当于2000万第纳尔的战利品。而著名的仍存在于新德里的“伊斯兰之力”(Quwwatul-Islam)清真寺,就是穆斯林总督库特普·乌德·丁·艾巴克(Qutbud -din Aibak),于1199年,故意在一个前印度教遗址上,用了他曾经摧毁的27座不同印度教神庙的柱子和天花板,建起了清真寺的院子、柱廊和吉卜拉墙(Qibla,标注麦加方向的墙),由于印度教的柱子不够高,又避开有人物、动物的部分,还特意叠加起来。印度教图样中生气勃勃的热带植物的图样,跟穆斯林的优雅抽象的植物图案在柱廊中结合,留下一个非凡的美学案例。这种在其他宗教原址上,或者故意用其他宗教遗址的材料建造清真寺的做法,也是伊斯兰文化中一个传统,被称为“圣地改宗”(Conversion of Sacred Space)。最著名的例子就是1453年奥斯曼帝国占领君士坦丁堡之后,将圣索菲亚大教堂改建为清真寺,用石灰覆盖大量圣像和天使,加以伊斯兰书法的圣言装饰,并在周边建立起唱诗塔。1934年,教堂恢复为公共博物馆。而就在2020年,土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)宣布,1934年法律无效,圣索菲亚大教堂从1453年开始就是安拉的私产,博物馆重新作为清真寺开放,覆盖掉跟天主教相关的图像,并禁止妇女入内。

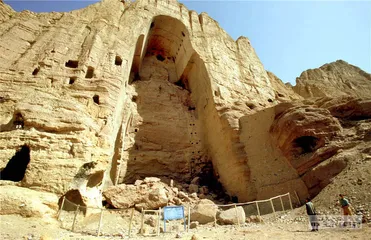

阿富汗的喀布尔,跟君士坦丁堡同样,在伊斯兰信仰诞生之初就已经是帝国重镇,具有东西贸易交通的重要地位。喀布尔(古名高附)从公元1世纪成为贵霜王朝的首都。当时的贵霜,是南下印度进入海上丝绸之路的必经之国,贸易往来频繁。受到了来自希腊罗马、印度、中国、波斯各个文化的影响,成为佛教、犹太教、基督教和祆教的往来之处。喀布尔地区最醒目的佛教聚集处,就是郊区的巴米扬村。玄奘曾写道:“王城东北山阿有石佛立像,高百四五十尺,金色晃曜,宝饰焕烂……”

巴米扬的东西两尊大佛分建于公元6~7世纪,东佛高37米,西佛高55米,曾经是世界上最大的雕刻立佛,其形制主要来自印度北部的受希腊文化影响的犍陀罗风格。建造它们的时代,白匈奴的嚈哒帝国统治当地,和盛产石灰的北非亚历山大城贸易频繁,所以阿富汗雕塑中开始大量使用石灰。佛体依山而凿,先开凿工匠可以立足的石窟,再开始制作佛像,每个佛像背后的山中都藏有阶梯,可以直接从地下登上佛头。然后用石灰泥覆盖主体,在上面进行精雕。袈裟上的密集衣褶,则是用绳索缠绕为依据来制作的。中亚地区从7世纪开始迅速伊斯兰化,大佛却有惊无险。12世纪,伽色尼的马哈茂德征服阿富汗地区,只曾经试图用墙把巴米扬大佛封围起来;而14世纪统治印度的莫卧儿王朝君主,也试图炮轰这两个巨大的佛像,因佛像的体积和强度远大于攻击者破坏的意志,而终未造成决定性改变。

大佛最终的被毁,是等到千年后的2001年3月。塔利班组织来到巴米扬,他们的发言人自己说,要毁掉大佛是件很麻烦的事情,尝试过用大炮、火箭炮和坦克都未成功。最后他们只能强迫村民参与,靠大量的人力爬上去,在佛体和石窟中布埋炸药。由于佛体外层曾经是石灰筑成,爆炸后的灰尘几乎覆盖山下的整个村落,尘埃落定后,大佛亦成齑粉,只余山中的巨大空洞。

大佛最终的被毁,是等到千年后的2001年3月。塔利班组织来到巴米扬,他们的发言人自己说,要毁掉大佛是件很麻烦的事情,尝试过用大炮、火箭炮和坦克都未成功。最后他们只能强迫村民参与,靠大量的人力爬上去,在佛体和石窟中布埋炸药。由于佛体外层曾经是石灰筑成,爆炸后的灰尘几乎覆盖山下的整个村落,尘埃落定后,大佛亦成齑粉,只余山中的巨大空洞。

大佛的炸毁成为国际知名的事件。而塔利班对形象制品的销毁活动却不止于此。1992~1996年的内战中,他们就数次用火箭炮轰炸喀布尔国家博物馆。国家博物馆地势低矮,位于总统府边上,各个“圣战组织”在不同方向上向它开火。塔利班1996年入城后首先占领总统府,把其中带有形象的一切装饰物尽数毁坏,用利器凿掉了两个石狮子的面孔。然后焚烧书籍、禁止摄影和电影(除塔利班自身的之外),提倡回到7世纪“最纯洁的伊斯兰生活”。

2001年2月份,炸毁巴米扬之前。塔利班军官们进入国家博物馆密库,用锤子和斧子,粉碎了所有带有人物和动物形象或者他们认为是多神崇拜的藏品。在数周内,他们规律地回到博物馆继续这个工作,最终毁掉了上万件千年历史的文物。博物馆的工作人员在每次粉碎之后,悄悄把碎片藏起来。2004年,当博物馆重新开展时,一项联合各国力量的修复项目也随之开展。修复人员要把2500个佛像从约7500个碎片中重新组建,但由于博物馆档案也被战火摧毁,他们说,这项工作就仿佛把30盒拼图倒在一起玩。

2021年8月15日,塔利班重返喀布尔获取政权,阿富汗全境的博物馆和遗址人人自危,因为这次闪电征服没给任何人留下保护这些古老文物的时间。国际媒体再次重论:伊斯兰激进组织对世界古老文明象征的破坏还会继续?他们的动因到底来自何处?“无偶像论”,不论是伊斯兰激进分子,还是西方媒体,总之那些希望迅速简化事实的人都将其归咎于这个理由,但它无力解释复杂的破坏策略,多重的信念和背叛,多方的高昂代价……或许故事远远没有这么简单。

2001年,阿富汗在长期旱灾之后出现严重饥荒,300万人口无法果腹。塔利班政府陷于内政危机。正是在这个时刻,也就是他们在统治喀布尔5年之后,2月份开始进入国家博物馆进行系统破坏,3月12日不仅不顾联合国多次劝阻,炸毁大佛,而且特意制作了影像,在国际网络中迅速传播。虽然各方版本不同,塔利班说美国急于在其境内寻找基地组织成员而拒绝援助,美方和联合国则说他们空投了各类食品援助,塔利班为了栽赃甚至往这些援助盒中放毒。但不论饥荒是否得到援助,都无法更改塔利班是在5年的沉寂之后突然大肆作为。巴米扬大佛已经跟各类包括激进主义在内的伊斯兰教派共处了3000多年,基本相安无事。这个图像破坏的高潮,更多地来源于国际政治和经济的抗衡,来源于对网络传播恐吓力的借用,而非简单地针对佛教信仰。而且在这个行为过程中,“破坏图像”本身成为一种新的图像,这在伊斯兰极端组织的世界成为“发明”和“榜样”,在图像的漫长历史上以全新的规模、吸引力以及威胁力,于大众媒体和网络数码专政的视觉世界,开启了一种恶瘤式的生长。它们既是象征性的,也是分裂性的,在各个不同的阵营中刺激起同样的心态:复仇、效忠、更多的血和暴力。

2001年,阿富汗在长期旱灾之后出现严重饥荒,300万人口无法果腹。塔利班政府陷于内政危机。正是在这个时刻,也就是他们在统治喀布尔5年之后,2月份开始进入国家博物馆进行系统破坏,3月12日不仅不顾联合国多次劝阻,炸毁大佛,而且特意制作了影像,在国际网络中迅速传播。虽然各方版本不同,塔利班说美国急于在其境内寻找基地组织成员而拒绝援助,美方和联合国则说他们空投了各类食品援助,塔利班为了栽赃甚至往这些援助盒中放毒。但不论饥荒是否得到援助,都无法更改塔利班是在5年的沉寂之后突然大肆作为。巴米扬大佛已经跟各类包括激进主义在内的伊斯兰教派共处了3000多年,基本相安无事。这个图像破坏的高潮,更多地来源于国际政治和经济的抗衡,来源于对网络传播恐吓力的借用,而非简单地针对佛教信仰。而且在这个行为过程中,“破坏图像”本身成为一种新的图像,这在伊斯兰极端组织的世界成为“发明”和“榜样”,在图像的漫长历史上以全新的规模、吸引力以及威胁力,于大众媒体和网络数码专政的视觉世界,开启了一种恶瘤式的生长。它们既是象征性的,也是分裂性的,在各个不同的阵营中刺激起同样的心态:复仇、效忠、更多的血和暴力。

伊斯兰极端运动“破坏图像”传播的最高潮,则是基地组织的本·拉登领导制造的“9·11”事件。这个图景永远留在了全世界那一天还活着的人的心中,双子塔被撞毁的瞬间,甚至比它们原来存在时的图像更加为人所知。这个事件所刺激的反应,是2001年11月美国和北约部队攻占喀布尔,决心在阿富汗对基地组织和塔利班赶尽杀绝,再次给阿富汗带去西方民主的建制。而退居巴基斯坦深山的塔利班组织也把这个图像永远留在了每个成员的日常生活中。他们用阿富汗盛产的羊毛地毯编织出各式各样的“那一天”,给少年和圣战成员作为每日五次的祈祷跪垫。

塔利班之后成立的极端组织ISIS(“伊斯兰国”),把文明象征实体的毁灭任务,更清晰地纳入政治、经济和战争体系。他们再也不顾及是否真的跟《圣训》中的“无偶像论”相关,更加按照象征、传播和政治经济分量来估量。“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克先后有计划地炸毁了各类穆斯林的古老清真寺和陵寝。2017年,毁掉了伊拉克摩苏尔城的大清真寺(他们自己的领袖3年前正是在这里宣布“伊斯兰国”成立)。对基督教的遗址则一律毁损,不加分别。而对更古老的、被他们认为是多神教的,公元前两河流域的亚述文明和阿卡德人文明,则不再以雕像或者某个寺庙教堂作为计数单位,而是以一整座一整座古老的城市计数。2015年3月到4月,公元前13世纪的亚述古城尼姆鲁兹(Nimrud)被毁,宫殿被推土机推翻,拉玛苏神像被砸烂。2015年8月到10月,公元前2000年开始存在的帕尔米拉(Palmyra)古城一步步被炸毁,关于炸毁其中主要神庙贝拉神庙(Temple of Bel)的录像,从砸烂内部雕塑,到用汽油桶沿墙布置好炸药,每步都有记录和播放。大型毁灭的录像一次次地在传媒上引发图像爆炸,而这类图像的爆炸,则炸毁了聚集人类的共同信念。据报道,“伊斯兰国”和塔利班一样,同时开辟了一条在欧洲和北美市场的文物走私路线,以销售文物来筹备军款。五角大楼的“正义悬赏计划”(Reward for Justice Program),则为提供地下文物买卖线索的人提供500万美元的奖赏。抢夺图像的象征,是各方不顾代价的标的。

17世纪的德国学者总结出一个古代破坏形象制品的政治理由,与伊斯兰文化来自宗教的信仰原则,似乎形成一种对比:damnatio memoriae(condemnation of memory),即“处决记忆”。这个术语主要是形容政治权力和意识形态的更替,导致对历史人物及其形象制品(包括雕塑、绘画等)的销毁。德国学者认为这个从政治意义上来的动作,从公元前3000多年埃及的艾肯那顿王朝就出现过,古希腊、古罗马特别是古罗马更是频繁使用。德意志民族在17、18世纪正处于自我身份的寻觅之中,艺术史的老祖宗温克尔曼重新用古希腊、古罗马的图像激发了德国人的精气神。“记忆”直接被拖入当下的身份证明中。歌德大声呼吁:“每个人都应该成为希腊人。”他们“处决记忆”的方式,就是把过去的皮剥下来披在现实身上。

17世纪的德国学者总结出一个古代破坏形象制品的政治理由,与伊斯兰文化来自宗教的信仰原则,似乎形成一种对比:damnatio memoriae(condemnation of memory),即“处决记忆”。这个术语主要是形容政治权力和意识形态的更替,导致对历史人物及其形象制品(包括雕塑、绘画等)的销毁。德国学者认为这个从政治意义上来的动作,从公元前3000多年埃及的艾肯那顿王朝就出现过,古希腊、古罗马特别是古罗马更是频繁使用。德意志民族在17、18世纪正处于自我身份的寻觅之中,艺术史的老祖宗温克尔曼重新用古希腊、古罗马的图像激发了德国人的精气神。“记忆”直接被拖入当下的身份证明中。歌德大声呼吁:“每个人都应该成为希腊人。”他们“处决记忆”的方式,就是把过去的皮剥下来披在现实身上。

“二战”前,希特勒发起了纳粹考古政治,组织考古专家展开特别项目,为德意志和雅利安人与古代希腊的直接关联、雅利安人种优越论做出论证。在他心目中,一切古代文明象征终究会由第三帝国拥有,并成为第三帝国合法性和神圣性的理由。所以纳粹在全世界的博物馆和美术馆大量劫掠文物和名作,在巴黎成立“艺术保护办公室”,从法国和意大利的乡下,一个别墅接一个别墅,搜刮被保藏的经典名作,并把它们运进自己的防空洞,把罗马作为不设防的城市让盟军几乎不战而过。盟军也特设“维纳斯行动”,跟德国人一样让艺术史和考古工作者直接入伍,一次次焦虑地在地图上标出轰炸需要避开的古代建筑。

法西斯纳粹的意识形态象征是古典的。1938年,希特勒用500万里拉从意大利购入古代希腊雕像的罗马复制品“掷铁饼者”之后,发表言论,认为古希腊雕像的身体,就是纯净的雅利安身体。虽然雅利安人其实是中亚的古老民族,有深沉的肤色和眸子,但纳粹直接将这个名称嫁接在金发碧眼的日耳曼人种上。在电影高手莱尼·瑞芬斯坦(Leni Riefenstahl)为慕尼黑奥运会拍摄的著名宣传片中,一开头就是古希腊的各类雕塑,而后从掷铁饼者开始,直接蒙太奇切为德国当时一个著名运动员的身体,真的开始投掷铁饼,完全表达了纳粹认为自己就是雅利安人,而雅利安人就是古代希腊人的血统论。

法西斯时代的图像传播也已经在技术上突飞猛进,纳粹德国虽然在美学趣味上保守古典,但在借用现代传播媒介上毫不犹豫。德国摄影摄像技术尤其发达,电影和照片都已经世界领先。16毫米胶片相机已经在前线相当普及。所以士兵们常常抓拍下各种骇人的枪击、绞刑以及毒气室题材,后来关于德军和党卫队的罪行证据之所以如此完整,电影和文学表现得如此真切,也一部分来自纳粹自己当年制作的“影像制品”。纳粹在“二战”时发行的杂志《信号》(Signal)使用了大量彩色照片。同时,如同记录战场一样,他们也拍摄了大量考古现场、被发掘或者从他国掠夺的文物精品照片,例如希特勒本人和“掷铁饼者”雕塑在慕尼黑美术馆的合影。从古到今,歪曲古老文明象征的解释,完成了一整套恶魔般的、关于“种族纯净”论的因果体系和图像工程。

法西斯意识形态和伊斯兰极端组织在自身的形象打造上有着许多可比之处。他们都用大规模暴力强调单一群体的力量、为理念献身的诱惑、社会阶级差别的消失、一个共同的清晰的敌人等等。他们都对古老文明的象征进行了某种“处决”,但形式不同:一个是占有从而扭曲象征的方向,为自身作证;另一个则是彻底地销毁,取缔对方信念和归属感的来源。

或许出于一种对这类罪恶的敏感和紧张,正是德国在2015年的联合国预备会上,首先提议将伊斯兰极端组织的文明破坏罪行当作战争罪来看待和处置。联合国大会全票通过决议,“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克进行的文明毁灭行为,极可能构成了战争罪行,国际力量应该干涉和制止。

法国哲学家鲍德里亚的一段文字似乎可以说明不同文化之间的权力游戏本质:“每个人都需要自己的他者。我们迫切地需要让他屈服,又痴迷于让他存续以便享用。……我们为之占据了他者的空间、言说、沉默甚至他自身的内部……我们不动手行凶,我们只是鼓动对方自己去追求、去达成他的象征性死亡。世界是个完美运作的陷阱。”(《威尼斯随行曲》)

法国哲学家鲍德里亚的一段文字似乎可以说明不同文化之间的权力游戏本质:“每个人都需要自己的他者。我们迫切地需要让他屈服,又痴迷于让他存续以便享用。……我们为之占据了他者的空间、言说、沉默甚至他自身的内部……我们不动手行凶,我们只是鼓动对方自己去追求、去达成他的象征性死亡。世界是个完美运作的陷阱。”(《威尼斯随行曲》)

我们早已进入了数码复制的时代,所以图像在其物理性内容实体消失的时候,尚未完全死亡,只是受到了巨大损伤,从此被囚禁在一个有限的时空之内。比如巴米扬大佛。而真正的死亡,正如鲍德里亚所言,是图像失去了象征意义的时刻,它仅仅是“视像”,是视觉反应,指向可用的当下功利,不再有聚集信念制造远方的力量。所以图像消亡的真正责任,和最终时刻,不在创造图像的人,甚至不在销毁图像实体内容的人,而在观看图像的人这里。

在古老的时代,图像的存在有另一种意义,就是通过它象征的某种别处,让我们怀疑我们肉眼可见的世界。不论佛教、基督教还是伊斯兰教,都有怀疑可见世界的深刻传统。“有图有真相”,更是一个摄影术发明之后对图像的技术性期待。图像和真相的联系在数码时代,以从未有过的高度,被权力游戏的各方加以利用和发挥。

所以2021年8月,当我们从各种屏幕上,看到塔利班不发一枪进入喀布尔总统府,重新掌握权力,以及之后的无数视觉信息,包括一个有利刃环绕着麦穗、齿轮、《古兰经》、太阳和藏经密室的国徽,一段黑白圣言书法组成的国旗之后……这些新产生的图像对我们来说到底象征着什么?而那些阿富汗全境内仍然难以计数的古老文物的实体,如果它们集体消逝或者全都幸免于难,对于我们又有何种意义?……我们的孩子已经不能看到帕米尔古城、巴米扬大佛,如果以后还有圣索菲亚大教堂、巴黎圣母院……如果我们不思考这个问题,如果我们还想简化这个故事,如果我们还不对每天可见的视觉信息产生心理距离,那么图像的真正消亡,就将来自我们自己的眼睛。 伊斯兰文化塔利班图像