当波兰剧场大师重述《狂人日记》

作者:安妮 三个多月前,3月14日,波兰剧场大师克里斯蒂安·陆帕(Krystian Lupa)执导的《狂人日记》在哈尔滨大剧院第一次亮相。这是2017年将史铁生的中篇小说《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》改编为剧场作品《酗酒者莫非》后,陆帕第二次进行对中国文学作品的改编,选择的,是中国观众非常熟悉的作家鲁迅和他最著名的小说之一《狂人日记》。

三个多月前,3月14日,波兰剧场大师克里斯蒂安·陆帕(Krystian Lupa)执导的《狂人日记》在哈尔滨大剧院第一次亮相。这是2017年将史铁生的中篇小说《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》改编为剧场作品《酗酒者莫非》后,陆帕第二次进行对中国文学作品的改编,选择的,是中国观众非常熟悉的作家鲁迅和他最著名的小说之一《狂人日记》。

陆帕和团队将哈尔滨的亮相和之后几个城市的巡演定义为“试演”(work in progress)。欧洲的观众对试演习以为常,通常情况下,观众以极低票价(甚至免费)观看未完成的、尚在工作进行过程中的演出,创作者再根据观众的试演反馈对演出做出调整。“我们不再对完整的作品感兴趣了。”陆帕告诉我,试演实质上提供的是一个还不完整的结果,反映的是创作的不同节点。“当我们给戏剧或者其他形式的作品写上句号,其实是杀掉它的意思。比如小说,小说家写到一半去世了,后面的部分由不同人完成或编辑,我觉得这是作品最精彩的部分,寻求深刻体验的观众会对看到创作过程很有兴趣。”

与正式演出票价相当的《狂人日记》试演没能让大多数观众买账。演出时长超过5小时,结尾“救救孩子”的整场戏没有上演而是以字幕滚动小说原文代替。15日凌晨,社交媒体和评分平台上涌入大量差评,慕陆帕之名从全国各地赶赴哈尔滨的观众无论如何也无法接受演出的未完成状态。更重要的是,陆帕标志性的慢节奏和几乎重写般地对《狂人日记》的跨文化解读,与观众期待中那个带有强烈批判性的鲁迅相去甚远。

实际上,不仅是在中国,陆帕的作品在世界范围内始终争议不断。波兰学者格雷戈里·尼兹敖拉克(Grzegorz Niziolek)在其著作《另一个自己与乌托邦:克里斯蒂安·陆帕的戏剧》中提到,早在1978年,波兰的评论家们就敏锐地指出,陆帕在创作中有意识、有针对性地重复一些片段,同时有放慢演出节奏的倾向性。“很多观众看我的戏会觉得不舒服,我完全理解这种感受。但我不觉得观众期待的会是美好的、舒服的戏剧。其实我当观众的时候觉得很多戏剧都在侮辱我的智商,一定程度上,我期待的是一种痛苦。”陆帕认为,舞台上的情绪必须经过一定时间的束缚后才能彻底释放,他想表达的东西无法很快地向观众做出介绍。

我在哈尔滨大剧院采访陆帕时,他刚刚完成第二场演出前的调试,对第一场演出后的观众评价略有耳闻。“观众的认可从来不是我判断工作成果的标准,挑衅对我来说是很有意思的事情。我观察过,因为我的戏很长,到中场休息时通常会有40%的观众因为疲倦离开,剩下的就都是和我互相喜欢的观众了。现在我的知名度提高了一些,好多观众听到我的名字就会觉得戏是好的,但可能跟他们想象中不一样。”陆帕对观众的反馈并不意外,他告诉演员,专家和朋友们会对演出提出建议,但是不要听,“他们的主观意见会破坏我们正在追寻的秘密”。

6月10日,陆帕版《狂人日记》的正式首演发生在首届阿那亚戏剧节,作为开幕大戏登陆戏剧节可容纳观众数量最多的阿那亚A剧场,试演版的口碑并未对它产生影响,大约是因为鲁迅和陆帕,也因为梅婷、王学兵等主演。在阿那亚,《狂人日记》一票难求。

6月10日,陆帕版《狂人日记》的正式首演发生在首届阿那亚戏剧节,作为开幕大戏登陆戏剧节可容纳观众数量最多的阿那亚A剧场,试演版的口碑并未对它产生影响,大约是因为鲁迅和陆帕,也因为梅婷、王学兵等主演。在阿那亚,《狂人日记》一票难求。

演出开始时,梦呓般的女声朗读白话文小说《狂人日记》开篇的文言文序言。舞台上的投影幕布镶着陆帕签名式的红色边框,与三面墙体围起一个闭合空间,被巨幅环幕包围,“狂人日记”四个血红的字像是砸在幕布上的。女声轻而缓慢,观众渐渐安静下来。

序言很短却暧昧不清:这个神秘的叙事者是谁?小说的视角到底是谁的——日记作者“狂人”还是阅读日记的叙事者?叙事者有多大可能性是鲁迅?小说中的兄弟和现实中的周家兄弟有多大的关系?……带着一系列问题,陆帕把自己放在读者立场上,投入到鲁迅写作与生活的密林之中,尝试接近鲁迅的精神世界。我们看到,5个小时里,陆帕的工作并不志在将鲁迅的原作进行舞台化呈现,而是把“阅读鲁迅”的过程展示出来。也就是说,他在以自己擅长的方式,与观众交流他阅读鲁迅小说的读书笔记。

演员陶海在剧中饰演的角色是周先生,话剧的第一幕是从周先生返乡开始的。“我一开始不叫周先生,就叫鲁迅,这个角色就是序言里的讲述者。”讲述者的处境很复杂,陆帕为他设计了多重身份,是鲁迅,是周先生,也是故事的参与者,偶尔要跟观众交流,同时不脱离开剧中的角色。“在我的理解里,讲述者是狂人的B面。”陶海说,“他没有狂人那么勇敢,他们的价值观相近,但他被社会裹挟,是无奈的。”

在陆帕的故事里,周先生与狂人曾是中学时的好友,周先生返乡,到狂人家拜访,只见到狂人的哥哥,哥哥交给他一本日记。接下来的大约40分钟里,周先生在一间牢房般压抑的屋子里,借着月光,仔细阅读这本字迹凌乱的、残破的、有涂改的日记。

用40分钟读4000多字并不容易,部分观众在这个段落就失去了耐心。“我知道一些人对第一场戏有分歧,他们觉得读日记不会这么慢,非常沉闷。”陆帕向我解释了这样安排的原因,“读者对写作的人没有情感,所以可以快速阅读这些日记。但对于讲述者来说,他是狂人的好朋友,他在读一封危险的、凶猛的、充满秘密的信。”

若能洞察并理解讲述者读日记的部分,与演员达成专注度默契,并跟随他们的节奏浸入“陆帕时间”,5小时《狂人日记》的结构便豁然明朗:第一幕是讲述者眼中的狂人与他的日记;第二幕狂人登场,呈现给观众的是写作日记时的状态——前两幕形成复调,模糊情节而放大小说奇特的写作方式;第三幕与当代人跨时空对话,探索剧中人的生存状态,逐渐在人物的精神光谱上窥见鲁迅的思想,也感知到作家写作时将精神交予文字的丰沛却撕裂的情感。

“《狂人日记》这篇小说本身就有反叛的意味,这些文字是一个‘疯子’写的日记,鲁迅写下这些文字时正处于抑郁又孤独的状态中。”刚开始阅读文本时,陆帕与演员们讨论最多的问题是,如何用戏剧的方式向观众介绍《狂人日记》。

陆帕从鲁迅其他小说中选择了大量的片段、人物关系甚至象征符号,拼贴进《狂人日记》的故事。“对于我来说,做戏剧就是要去挑战、去激发意料之外的东西,去反思早就习以为常的事情。”于是,我们看到《风筝》的情节出现在狂人的生活里,阿Q出现在狂人家人的谈话中……迷幻的舞台影像和音乐,与演员缓慢如日常生活的表演节奏相互交织,陆帕悄无声息地制造出一个“鲁迅宇宙”。

试演版没有呈现的结尾是首演时观众关注的焦点。在狂人的梦境中,于他生命至关重要的母亲和哥哥围绕身边,讲述者像一个幽灵一样出现在舞台上,我们不确定他与狂人是否可以看见彼此。“你难道看不出这里的一切和每个人都在倒退吗?”高烧之下的狂人在半梦半醒中高呼,“你们要晓得将来是容不得吃人的人!”这一刻,群众演员们跟随赵贵翁的脚步,从阶梯状的观众席最高处缓慢走下。他们是北戴河的普通居民,几乎没有参与过排练,对舞台上正在发生的事并不完全清楚。与此同时,幕布上出现绍兴鲁迅故里的街景,当地人面无表情地与黑压压的观众席对望。影像中的人、现场观众、群众演员、剧中人都是鲁迅笔下沉默的看客,被放置在施暴者的立场上。审视的目光包围了狂人,灯暗下来,“救救孩子”四个红字触目惊心,成为陆帕版《狂人日记》留下的最后一个画面。

《狂人日记》鲁迅写于1918年4月,首发在同年5月15日4卷5号的《新青年》月刊。这部文学作品经过百年,走过了它非常特殊的经典化历程。面对今天的剧场,陆帕不可避免地陷入一个先天存在的困境之中:中国读者与观众,是否能抛弃既往认识,一张白纸地重读鲁迅?

身处这个困境,陆帕对《狂人日记》做了时空上的模糊,让狂人以无边界的状态,思考全人类共同面对的问题。

舞台环形幕布上展现鲁迅故乡绍兴的景观,包括绍兴今日寻常人家的面貌。在创作采风阶段,陆帕曾在几年间多次到访绍兴,但他并未将注意力放在了解绍兴的历史文化和风土人情上。“戏剧是当下的艺术,我们的戏观照的时间是普遍的,观众不应该只看到19世纪末20世纪初的中国绍兴。”

陆帕的直觉与钱理群在《不应该被遗忘的鲁迅》一文中对鲁迅的思考不谋而合:“鲁迅对于现代中国是一种当下的存在,是‘现在正在进行时’的存在。”在陆帕看来,全球各地都有各自显而易见的问题。“我的思维方式决定我们的作品不会仔细地考察某时某地具体的国别、社会、个人心理问题等,我们始终在尝试回到人道主义的道路上。”陆帕告诉我,波兰并没有很多像鲁迅这样带有强烈批判性的作家。在他的理解里,不同历史阶段的人对国族文化有不同的理解,“内心深处的想法往往是由文化基因带来的,鲁迅的方式令我震惊,他是以书写食人魔的方式去挑衅旧制度的”。

因此,陆帕版《狂人日记》除了描绘人的残忍,也探讨如何去成为一个人,如何与所属的时代相处。在观照当下之余,陆帕对鲁迅的这次精神拜访也想抵达某种全球性的未来寓言。“我的祖国或许并不是波兰,可能人道才是我的祖国。我们的地球正在面临很严重的问题,它可能快灭绝了,现在争论国别问题并不聪明,我们实际上都是地球上的人,大概地球就是我们新的上帝。”陆帕说。

在过去几个月的采访过程中,我听到最多的一个词是“秘密”。

在过去几个月的采访过程中,我听到最多的一个词是“秘密”。

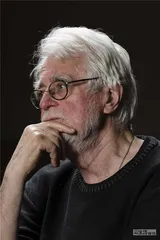

陆帕生于1943年,是当今波兰最著名也最有国际影响力的剧场艺术家之一。早年间,陆帕曾在克拉科夫亚盖隆大学学习物理专业,但在被录取后不久就放弃了物理,转向克拉科夫艺术学院并最终获得平面设计学位,之后,他又先后在罗兹电影学院和克拉科夫国立高等戏剧学院研习电影与戏剧导演。“现在我甚至不想用导演两个字来定义自己,”年近八十,陆帕仍对自己的艺术生涯有开阔的想象,“不同的艺术在我生活的每个阶段扮演不同的角色。我年轻的时候想做画家,但很快我就发现这是一种限制。我很想成为一个作曲家,至今还有这样的愿望,但我不会演奏任何乐器,也不会读谱子。”

上世纪70年代,陆帕发展出了一种与演员合作的独特方式。很多时候,剧院宣传单以“克里斯蒂安·陆帕编剧,演出团队联合制作”来标记作品,他当时的合作者们将这种作品发展模式称为“实验室里的排练”。

这样的排练方式对于中国演员来说有些陌生。

陶海第一次与陆帕见面是在线上,当时陆帕刚到中国,还在隔离,面试只用了不到半个小时,没有做任何层面的表演能力展示,仅仅是聊天。“排练的时候我跟导演交流过讲述者的特质,孤独、谦虚、敏感、思维跳跃,这些特质我都具备,令我诧异的是,导演竟然能在聊天的过程中捕捉到这些信息。我想,这跟他丰富的学科背景与广博的知识面有关,可能也因为他的人生阅历。”

聊天是“实验室里的排练”的核心。创作初期,主创们没有剧本,陆帕向演员提出各种各样的问题:古久先生是谁?赵贵翁是个什么样的人?有哥哥为什么没有嫂子?……激发每个人说出对小说的理解。“讨论完,导演就回去写剧本,写出来之后再排练,剧本的内容都是我们跟导演一起聊出来的。有时候,陆帕会根据演员的特质去调整角色。”

梅婷在陆帕版《狂人日记》中饰演小说中并不存在的嫂子,她一袭血色红裙,神秘而充满生命力。萧红曾回忆,鲁迅晚年病中不读书报,只卧床端详一张烟盒大小的苏联木刻版画,上面是逆风奔跑的长发姑娘,形象大概就接近于陆帕舞台上的嫂子。“鲁迅写兄弟间的关系,而且是典型的中国式兄弟,哥哥自然地替代父亲的角色,狂人是叛逆的,哥哥则保守而有威严感,有个嫂子在中间很必要。”见到梅婷之前,陆帕对嫂子的想象有些不一样,在排练过程中,梅婷给了他新的灵感,角色的气质也因演员而改变。“但我相信陆帕有一个清晰的宏观构思,我们对他的帮助是细节上的。”陶海说。

创作中,陆帕从不告诉演员该怎么做,唯一的要求是“去发现秘密”。

“不得不承认,刚开始做《酗酒者莫非》这个戏的时候,我确实有点怕接触中国的演员,因为我觉得中国传统的剧场艺术跟我们不一样,是很严肃的。”陆帕逐渐发现,中国的演员有很好的即兴能力与充沛的情感,这给了他一些鼓励,让他的实验越来越大胆。“令我惊喜的是,演员并不想在舒适圈中不断演出自己熟悉的角色,他们想打破习惯,尝试做新的事情。”

“不得不承认,刚开始做《酗酒者莫非》这个戏的时候,我确实有点怕接触中国的演员,因为我觉得中国传统的剧场艺术跟我们不一样,是很严肃的。”陆帕逐渐发现,中国的演员有很好的即兴能力与充沛的情感,这给了他一些鼓励,让他的实验越来越大胆。“令我惊喜的是,演员并不想在舒适圈中不断演出自己熟悉的角色,他们想打破习惯,尝试做新的事情。”

陆帕作品给人的初始印象是近乎凝滞的缓慢,舞台上有大量停顿,演员要做的,是用自己发现的秘密将角色填满。“陆帕不希望我们把戏演得很直白,不能把所有东西都掏出来,要有隐藏。我有时候也会怀疑,是不是隐藏得太多了?观众能看出来吗?”王学兵回忆。《狂人日记》是他与陆帕合作的第二部作品。之前创作《酗酒者莫非》时,第一场戏只有一小段话,描绘的是莫非酗酒后次日起床的状态。“那时候我刚开始和陆帕合作,他说这场戏要演15分钟,我就惊呆了!这么几行字,他起床,哭了,怎么演到15分钟呢?”陆帕在与单场戏的演员工作时通常不允许不必要的人在场,这种私密的环境能帮助演员在安全的氛围中尽可能地拨开笼罩在角色之上的迷雾。“演员要回答很多问题,比如这个人坐在那里就哭了,他为什么哭?人在什么情况下会突然哭起来?陆帕觉得史铁生写得很好,主人公一睁眼就感到痛苦,但他没有告诉读者前因后果。”

陆帕和王学兵将莫非起床的段落处理得很细致,他们借助道具,做即兴练习。王学兵拿起酒瓶子,是空的,放下,又拿起笔记本,翻了翻,没写什么字。“陆帕敏感地捕捉到了这些细节,并在演出中保留了下来。顺序不能错,因为对于莫非来说,最重要的两件事就是酒和写作,代表这两件事的物件,酒瓶子和笔记本,都是空的。”

敏锐地抓住演员的下意识,是陆帕带领演员探索秘密的方式。

李秋晨在《狂人日记》中饰演母亲,她的角色在最后半小时出场,只有零星的几句台词。“陆帕告诉我:你要把自己交给内心的魔鬼和疯子,他们会带你到处飞。”其实,陆帕观察演员时,演员们也在观察他。“陆帕像常年在深海游泳的人,漆黑的大海深处都是秘密。我们在生活中采取的每一个行动都是冰山之下的潜意识在作祟,潜意识是一个秘密库,需要你自己勇敢地去探索。这是一场冒险。”

李秋晨在《狂人日记》中饰演母亲,她的角色在最后半小时出场,只有零星的几句台词。“陆帕告诉我:你要把自己交给内心的魔鬼和疯子,他们会带你到处飞。”其实,陆帕观察演员时,演员们也在观察他。“陆帕像常年在深海游泳的人,漆黑的大海深处都是秘密。我们在生活中采取的每一个行动都是冰山之下的潜意识在作祟,潜意识是一个秘密库,需要你自己勇敢地去探索。这是一场冒险。”

出于好奇心,我想了解她为剧中人勾画的人生到底是什么样的,李秋晨拒绝了我:“母亲到底是个什么样的人,其实不重要,她只是一种体验,如果我把我们的想象告诉你,会破坏你对她的感受。”

过去几年间,当坐在陆帕的观众席观看中国演员呈现的《酗酒者莫非》《狂人日记》,还有波兰演员带来的《假面·玛丽莲》(2014)、《伐木》(2015)、《英雄广场》(2016)时,我总被秘密包裹,似乎懂得了什么却又总觉得自己看不真切。就像饰演狂人的演员闫楠说的:“当观众完全看明白你想说的话时,剧场里好像就少了一份神秘感,作品也就苍白而无力了。”

我把困惑抛给王学兵。午夜的阿那亚喧嚣尽退,世界静默如谜。

“有一点不对劲儿,但说不清到底发生了什么,于是就有了秘密。”王学兵说话很慢,不太像他平时的样子,倒更接近陆帕舞台上的人物。“导演有一次说过,一上台,你的词儿全忘了,这就是对的状态。”说到这儿,他仰身靠在沙发椅背上,舒了一口气,“陆帕真有两下子。”

(本文图片由驱动传媒提供) 读书文学狂人日记鲁迅的作品王学兵中国电视剧鲁迅鲁迅中学戏剧爱情电影智利电影酗酒者莫非剧场都市电视剧