坂本龙一:“观看”音乐

作者:卡生 坂本龙一的声音装置展“观音·听时”来到了中国,引起了京圈文艺人士们的热议。大家都想看看,那个他们喜爱的教授会用一个展览讲述怎样的故事。

坂本龙一的声音装置展“观音·听时”来到了中国,引起了京圈文艺人士们的热议。大家都想看看,那个他们喜爱的教授会用一个展览讲述怎样的故事。

坂本龙一是亚洲很多年轻人的共同偶像,“教授”的昵称来自当年黄色魔术交响乐团(Yellow Magic Orchestra,简称YMO乐队)乐队时期高桥幸宏的一个玩笑。1978年,坂本龙一从东京艺术大学研究生毕业,高桥幸宏说:“在搞音乐的人中你算学历高的,以后会不会成为教授呢?”

他3岁学钢琴,从小受到正统的古典音乐训练,从名校毕业后却玩起了引领潮流的电子乐,参与的YMO乐队不仅在欧美走红,当年在日本大街小巷都能听到他们的音乐,引领了电子乐在日本的发展潮流。80年代初,坂本龙一在乐队鼎盛时期离开,参演了他的偶像大岛渚的电影《战场上的快乐圣诞》,并为电影创作了主题曲《圣诞快乐,劳伦斯》,结果,这首曲子比电影本身流传还要广泛。4年后,坂本龙一参演了贝托鲁奇导演的电影《末代皇帝》,在其中饰演一名日本军官,结果临危受命,为该片所作的电影配乐获得了当年奥斯卡最佳原创配乐奖,到今天,他已经为30多部电影作过配乐。

90年代初,他离开日本,在纽约定居,前往世界各地采集不同的人声和音乐,创作围绕着环保与反战,并践行了一套“less is more”的音乐美学。

“你为什么会喜欢坂本龙一?”以上那些傲人的经历,并不能说明喜爱他的全部理由。在我看展的过程中,我一直在思考这个事,大多数人被问到这个问题,都很难马上确切地说出喜欢教授的原因。我似乎在《坂本龙一是谁》中的一句话里找到了答案。后藤繁雄为了完成这本书,曾经多次和坂本龙一交谈。他在后记中总结:“坂本龙一这个人,都不属于坂本龙一自己,他是一个一边分裂,充满矛盾,同时又不断持续运动的综合体。”但同时,坂本龙一根本不在意什么潮流,他有一种喜爱推翻自己的天赋,像一个永恒的逃离者,并且以此作为生命不同阶段的快乐旅程。我想,这可能是很多人爱他的原因。

如果要在这个展览上寻找到什么蛛丝马迹,获取某个确切的关于坂本龙一的故事,那最好放弃这个想法。这并不是关于坂本龙一个人的历史展览,它更像是教授邀请了那些喜爱他的人换了一种方式听一场音乐会。

如果要在这个展览上寻找到什么蛛丝马迹,获取某个确切的关于坂本龙一的故事,那最好放弃这个想法。这并不是关于坂本龙一个人的历史展览,它更像是教授邀请了那些喜爱他的人换了一种方式听一场音乐会。

张有待是这次木木美术馆“观音·听时”展览的中国策展人之一。他说,坂本龙一总共来过三次中国:第一次是上世纪80年代为了《末代皇帝》的拍摄,第二次是1996年全世界的巡回演出,第三次是2018年为了商讨关于展览的细节。“观音·听时”的展览名字是坂本龙一发邮件给张有待提出的,这四个字的中文写法和日文一样。

坂本龙一的声音装置展在日本东京和韩国首尔均有过展出,这次的展出是从已有的20件作品中挑选出了8个和不同艺术家合作的作品,每个作品从不同的维度展现了坂本龙一近些年对于音乐的思考。

走进展厅看到的第一个作品,也是这次从日本运到中国难度系数最大的作品——《你的时间》。这个作品是坂本龙一与高谷史郎共同创作完成的,主体是坂本龙一在2011年日本地震海啸中发现的一架得以幸存的钢琴。这架钢琴曾经在纪录电影《坂本龙一:终曲》中出现过,纪录片里第一个镜头,坂本龙一坐在这架被大自然“洗礼”过的钢琴前,手指轻轻敲击出一个音符,声音以一个怪异的音调响起,坂本龙一却如获至宝,“我们人类说钢琴走音了,但这并不完全准确,物体正在努力回归自然的状态”。在漆黑的展厅里,坂本龙一重新编排的《异步》乐曲和根据全球地震数据所弹奏的旋律交相响起,展厅两侧有LED面板和音响产生的光与声音一遍遍重复着。在拍摄那部纪录片时,正是坂本龙一得了喉癌之后的恢复期,听他娓娓道来对自然和生命的体悟,很多人对这架饱经风霜的钢琴有了更深刻的理解。

其中,我对《异步-空间脉动》印象深刻,这是坂本龙一和艺术家卅克柏岚共同完成的作品,黑暗的房间里有几组屏幕,每一组屏幕都是一段和坂本龙一日常生活有关的场景。他在纽约的工作室里,风吹动吊镲发出声响;在日本的庭院里,风吹动纸条轻扫在地面上;街头摩托车呼啸而过,厨房里的水壶在咕噜沸腾——在不易察觉之时,和坂本龙一有关的日常生活被捕捉、记录下来。坂本龙一认为,能够传递出确切信息的音乐并不是他所关注的,反而是与自然、日常碰撞的声音可以称为一种独特的存在。

我记得,与这个作品观念相似的一幕曾经在《坂本龙一:终曲》中出现过,坂本龙一将桶扣在脑袋上,在院子里倾听雨滴敲打在塑料桶上的声音,露出了孩子一样的微笑。近年来,坂本龙一的行事风格和他的音乐理念给人一种回归感,好像是历经了复杂世间的孩童,最后,在最简单的地方寻找到单纯的快乐。但其实坂本龙一有自己的一番解释:“虽然我一直在寻找类似‘原点’一样的东西,但并不是什么大不了的回归,而是诚实地由我自己发出的,好像‘歌曲’一样的东西。”

张有待第一次见坂本龙一是在1996年。当时坂本龙一正在做全世界的巡回演出,其中一站在北京保利剧院。据张有待回忆,1996年电子乐风靡世界,欧洲各大音乐节上年轻人热衷听电子乐。“此前,我本来对电子音乐不太感兴趣,但从欧洲的音乐节回来后便喜欢上了电子乐,开始向国内的听众推荐。作为亚洲电子乐鼻祖,坂本龙一来中国演出,很多中国观众以为他会在演出中加入很多合成器,没承想教授在台上演奏起了大提琴小提琴钢琴三重奏,当年很多人特别失望。”他说,“教授一直跟随着内心在做音乐,不受潮流的影响,他几乎尝试过所有的音乐类型,除了乡村音乐,而且他还能把自己的音乐特点带到任何一种音乐类型中。”

张有待第一次见坂本龙一是在1996年。当时坂本龙一正在做全世界的巡回演出,其中一站在北京保利剧院。据张有待回忆,1996年电子乐风靡世界,欧洲各大音乐节上年轻人热衷听电子乐。“此前,我本来对电子音乐不太感兴趣,但从欧洲的音乐节回来后便喜欢上了电子乐,开始向国内的听众推荐。作为亚洲电子乐鼻祖,坂本龙一来中国演出,很多中国观众以为他会在演出中加入很多合成器,没承想教授在台上演奏起了大提琴小提琴钢琴三重奏,当年很多人特别失望。”他说,“教授一直跟随着内心在做音乐,不受潮流的影响,他几乎尝试过所有的音乐类型,除了乡村音乐,而且他还能把自己的音乐特点带到任何一种音乐类型中。”

在众多坂本龙一尝试过的音乐中,“共生”是他的自传和日记里频繁提到的词语。他说自己对通过音乐传达讯息这件事没有什么兴趣,“我希望创作出因声音而形成的共生状态”。张有待举了一个例子:“教授这些年里有一首自己很满意的作品《Fullmoon》,他重新把电影《遮蔽的天空》里的一段独白,用十余种语言重新朗读,它们最终重叠到了一起,这是教授在患癌之后的一种顿悟,也是对‘共生’的重新认知。”就像那段重叠在一起的相同台词,“因为不知道我们何时会死去,我们总以为生命是某种取之不竭的财富,可有些事只发生那么几回,其实是少数几回”。

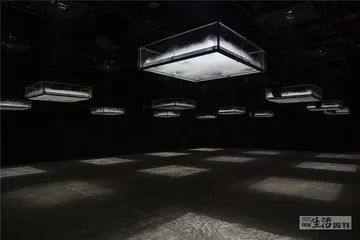

在这次的展览中,有一件与高谷史郎共同创作的视听装置《生命-流动,不可见,不可闻……》是这次“观看”坂本龙一很关键的作品。在幽深黑暗的展厅里,悬挂了12个亚克力水箱,每个水箱是声音、烟雾和1999年坂本龙一参与的歌剧《生命》录像片段的混合体。在那部歌剧里,坂本龙一探讨了生命、战争和科学技术。在过去,坂本龙一总是会提及,“我现在所说的一切,也许明天就会不一样”,但唯独他对人类未来命运的表达从未停止。

定居纽约的他,曾亲身经历了美国“9·11”事件,他在第二年发行了专辑《裂缝》(CHASM)。发售这张专辑之前他记录了自己的想法:“这一年,仿佛就是蜗居在洞穴中一般。在洞穴里,可以听见全世界市民呼喊非战的声音,我什么都做不了,只能在洞穴之中‘打磨’‘编织’着声音,我掉落到了洞穴这一个地壳的裂缝里。”历史如此相似,无论是站在1999年的坐标上看今天,抑或是坂本龙一亲历的2001年,这件作品都像是跳出了时间限制的反思。“这种永恒性是坂本龙一一直的追求吧。”张有待说。

曾经,坂本龙一提起过定居纽约的原因,他几乎是逃离似的离开日本,他将打破一切束缚的想法付诸实践,这也让他的音乐看上去没有规则,没有边界。他曾经这样说过自己创作音乐时的想法:“所以呢,就像自动笔记那样,并不是朝着哪个终点的方向去行进,甚至都不知道终点是什么,只是走着似乎就很满足了。”

在观展过程中时不时会跳出来两种截然相反的感受,细微之处是坂本龙一的内心世界,舍弃掉了形式,只是旁观着时间的流动;另一种激烈的情绪来自对人类命运的反思。我问张有待,为什么会有这种分裂矛盾的表达?他用坂本龙一的一首曲子回答了这个问题。“《Andata》可以解释这种感受,曲子的前半段是类似巴赫风格的钢琴曲,一开始是优美的古典钢琴,曲子的后半段加入了合成器,出现很多杂音破坏了一开始的和谐,但这不就是人生吗?这是教授给自己写的一首安魂曲。”

就在展览开幕前两个月,坂本龙一再度宣布自己患直肠癌的消息。在给所有关心他的人的信里,他平静地写道:“将在往后的日子,与癌共生。”张有待说,教授在给他的邮件里说,希望身体好一些,能够来北京看看自己的展览。 电子乐张有待音乐坂本龙一