疫情期间的街头艺术

作者:张星云 MGLO还记得法国第一次全民居家隔离的日子。那是2020年3月,法国政府非常突然地宣布了决定。在之后的两个月里,人们除了在特定时间出门购买生活必需品外,不允许外出。这对MGLO来说,一点也不容易。“我在街头涂鸦已经30年了,所以当居家隔离政策来临,人们无法再在街头创作的时候,那是一种巨大的失落。”他对我说,“因为涂鸦不是业余爱好,而是我的职业,我是靠它生活的。”那段时间他严格地遵守了政策要求,一步都没有迈出家门,只在家里画插画。

MGLO还记得法国第一次全民居家隔离的日子。那是2020年3月,法国政府非常突然地宣布了决定。在之后的两个月里,人们除了在特定时间出门购买生活必需品外,不允许外出。这对MGLO来说,一点也不容易。“我在街头涂鸦已经30年了,所以当居家隔离政策来临,人们无法再在街头创作的时候,那是一种巨大的失落。”他对我说,“因为涂鸦不是业余爱好,而是我的职业,我是靠它生活的。”那段时间他严格地遵守了政策要求,一步都没有迈出家门,只在家里画插画。

第一次全民居家隔离政策结束的前一天是个周日,迫不及待的MGLO拎着涂鸦所用的全套工具,违反规定,走上了巴黎街头。

此前的30年里,他涂鸦的略带黑色幽默的骷髅小人形象遍布巴黎的地铁车厢外侧、货车车厢外侧或者街头商店的防盗卷帘门上。他是法国出名的涂鸦艺术家。他从不在晚上创作,通常喜欢一早就骑着自行车出门,后座装一筐涂料,有丙烯也有喷漆。他更喜欢有路人和车辆交通的路边,这样他的作品可以随时与路人互动。当找到合适的“画布”,他就会安顿下来,慢慢创作。

不过,在那个激动人心的解封前的周日,他看到的巴黎街头空荡荡的,临街的商家全都关着门,门口的防盗卷帘门拉到底,与他熟悉的巴黎大相径庭。站在街头,他开始重新审视自己画了20多年的标志性涂鸦形象。“新冠疫情彻底改变了世界,改变了人们的生活,也让我意识到,人生短暂,居家隔离可以让人突然什么都做不了,我今年38岁,也许人生即将过半,我觉得我没有那么多时间可以浪费了,我需要更认真地生活了。”他决定画些全新的东西,把自疫情以来积攒的压抑和恐惧完全释放。

第一眼看过去,很难描述MGLO创作的新涂鸦形象。那是一种由不规则线条组成的轮廓,中间使用了大面积白色喷漆,看起来像个大头卡通人物,又像个幽灵或鬼魂,它有一双黑色的眼睛和一张嘴,双眼有时表现出惊恐,有时又是空洞或者沉醉的,它背后通常还有一座中世纪城堡,使它看起来像是刚从城堡里钻出来的魔鬼。“涂鸦的轮廓是跟着我自己的身体和感觉画出来的,人们看到它们时可能会感觉很怪,很不正常,因为它们并非纯粹根据美学规则,并不是为了单纯地愉悦观众而画的。”

第一眼看过去,很难描述MGLO创作的新涂鸦形象。那是一种由不规则线条组成的轮廓,中间使用了大面积白色喷漆,看起来像个大头卡通人物,又像个幽灵或鬼魂,它有一双黑色的眼睛和一张嘴,双眼有时表现出惊恐,有时又是空洞或者沉醉的,它背后通常还有一座中世纪城堡,使它看起来像是刚从城堡里钻出来的魔鬼。“涂鸦的轮廓是跟着我自己的身体和感觉画出来的,人们看到它们时可能会感觉很怪,很不正常,因为它们并非纯粹根据美学规则,并不是为了单纯地愉悦观众而画的。”

MGLO向我解释说,在法国的古代传说里,中世纪城堡周围都会有鬼魂或者怪兽出没,以震慑想要攻打城堡的人们不要靠近;非洲原始部落里也有类似的传统,在屋外画上凶神恶煞作为护身符。他便是用了这两个典故,在巴黎街头餐厅、小商店的防盗卷帘门上画上城堡和鬼魂,是为了保护商店和商户免受新冠病毒的袭击。有时他画的城堡鬼魂轮廓的边缘还露出一层荧光色,他说这一灵感来源于深海鱼类或者两栖动物,它们将荧光色作为危险信号,也是为了不让其他动物靠近它们。

人们很快明白了他的涂鸦中的善意和幽默。他创造的新形象——城堡鬼魂,自疫情以来已经在巴黎涂了十几处了。

今年3月份,因为疫情反复,日增4万新冠确诊病例,法国总统马克龙继而宣布包括巴黎在内的法国部分城市开始第三次居家隔离政策,这回持续多久,一切还未知。

欧洲其他国家也不例外。德国也正在经历凶险的第三波疫情,联邦政府宣布在复活节期间实施疫情暴发以来最严格的居家隔离政策,所有商店强制关门,企业、工厂停工。此外意大利、奥地利、波兰、匈牙利等国也出台了新一轮的防疫政策。

尽管确诊病例数量的增减还能通过居家隔离政策来控制,但就像MGLO说的,“法国的文化其实从去年3月已经死了”。从2020年3月第一次居家隔离政策开始实施以来,法国的公共机构、电影院、剧院、餐厅、咖啡馆陆续关门。2020年夏天,疫情有所缓解,曾短暂地出现过一些文化活动、演出的计划,海报都做出来了,但大部分都没有执行。美术馆也不例外,欧洲几乎所有美术馆直至今日仍处于闭门谢客的状态,所有的展览计划全部推迟或中断了。

街头成了唯一的文化场所,从去年春天开始,街头艺术、涂鸦艺术成了最鲜活的艺术形式。“街上的一切都关门了,都停滞了,商店不仅关门,还拉下了防盗卷帘门,只有我们还在创作,在制造新的东西、鲜活的东西。”MGLO说。

这场疫情让越来越多的人感受了涂鸦对于城市和其居民的重要性了。在密集人口的城市进行居家隔离绝非易事。房间狭小,建筑拥挤,透过窗户看到的对面建筑的外墙和天空,也许是人们与这个世界进行实体交流的唯一窗口。关闭的美术馆也在想办法,纷纷推出自己的数字项目:数字美术馆、数字馆藏、虚拟现实导览。

这场疫情让越来越多的人感受了涂鸦对于城市和其居民的重要性了。在密集人口的城市进行居家隔离绝非易事。房间狭小,建筑拥挤,透过窗户看到的对面建筑的外墙和天空,也许是人们与这个世界进行实体交流的唯一窗口。关闭的美术馆也在想办法,纷纷推出自己的数字项目:数字美术馆、数字馆藏、虚拟现实导览。

“人们需要活的东西、活的艺术,而不仅仅是隔着屏幕观看。”《街头艺术杂志》主编西里尔·贝纳姆(Cyrille Benhamou)对我说,巴黎的街头艺术也是在这几年才逐渐发展起来的,“2000年左右,巴黎地铁上还看不到什么涂鸦,但现在的巴黎,就像纽约一样,成了涂鸦艺术之都”。

“传统的街头艺术家,通常指壁画艺术家,他们会在街头画一些伟岸的人物形象、鸽子、鹦鹉,积极的符号,我们说这是给老奶奶们看的街头艺术。此后纽约发生了大量涂鸦艺术运动,人们开始创作更纯粹更原始的街头艺术,涂鸦并非标语,也非绘画,它在图像上也许没有包含明确的信息,但它是一种文化,是书写这一行为本身。”贝纳姆说,这股风气从纽约传到了欧洲,而巴黎是发展最快的地方。

此外,街头涂鸦在绝大多数情况下是非法行为,它的非法性反而让它在疫情期间免受防疫政策干扰,更加鲜活,街头的能量就是这样聚集起来的。疫情期间,即便解封阶段,由于防疫政策的要求,也不允许室内聚集,餐厅被要求禁止堂食,餐馆老板们便纷纷把桌子拉到街边,变成临时的露天座位。贝纳姆说,他能清晰地感受到这股街头能量,街头成了疫情期间人们日常生活中的重要部分,确实促进了街头艺术的发展。

也是在疫情以来的这一年里,贝纳姆看到很多新人开始涂鸦,“这也是我头一次看到这么多艺术家创作同一重大主题。尤其是很多往常并不积极介入时事的艺术家,也会对疫情和隔离生活做出一种回应,在他们的作品里大量讨论孤独、孤立,甚至悲伤”。

有的涂鸦艺术家涂了一对戴着口罩正在拥抱的年轻情侣,有的在巴黎圣安托万医院外画了一个戴着口罩的护士。也有人将口罩化作中世纪的骑士盔甲面具,男孩女孩们头戴骑士面具,相互拥抱亲吻。还有擅长画寓言故事的涂鸦艺术家,画了一座沉睡的城市、在斑马线上睡着的人,或者一个搁浅的悲伤的潜水员。医生、护士、眼泪、口罩、超人、骷髅、政客都因疫情成了流行的视觉主题。

在社交网络上,涂鸦可以通过照片以合法的方式进行传播、欣赏、讨论,这些讨论有对涂鸦绘画和美学本身的分析和鉴赏,也有对涂鸦所在公共空间乃至其背后公共事件的讨论。这样一来,涂鸦艺术不仅可以长久地存于街头,还可以在公共空间里发挥“机构性”的效果,即成为公共事件的一部分。去年底法国一起由涂鸦引发的公共事件也证明,在疫情期间,涂鸦成了为数不多能够自由表达并产生交流的艺术形式了。

在社交网络上,涂鸦可以通过照片以合法的方式进行传播、欣赏、讨论,这些讨论有对涂鸦绘画和美学本身的分析和鉴赏,也有对涂鸦所在公共空间乃至其背后公共事件的讨论。这样一来,涂鸦艺术不仅可以长久地存于街头,还可以在公共空间里发挥“机构性”的效果,即成为公共事件的一部分。去年底法国一起由涂鸦引发的公共事件也证明,在疫情期间,涂鸦成了为数不多能够自由表达并产生交流的艺术形式了。

2020年12月,法国政府准备推行新一轮的改革法案,其中的全球安全法案和反分裂法案备受争议,再次引起了一些民众的强烈反对。极端分子瞄准了巴黎13区一幅巨大的涂鸦壁画:一栋建筑的整面墙涂了红白蓝的底色(法国国旗颜色),中间是一幅巨大的自由女神玛丽安娜头像,上下写着“自由、平等、博爱”的法国国家格言。就在第二次全民居家隔离即将结束的前几天,一个深夜,有人趁着夜色登上脚手架,用油漆将“自由、平等、博爱”覆盖,再在玛丽安娜的脸颊上画上了几滴红色的眼泪。他们的要求很明确:应该联合所有艺术家、知识分子和创作者,保卫自由、平等、博爱的法国根本精神,去思考,去创作,去抗议。整个过程被极端分子们拍成视频传到网上,词条“玛丽安娜哭了”上了热搜,成了人尽皆知的公共事件。

这一巨幅涂鸦原本是美国著名涂鸦艺术家OBEY(谢泼德·费雷)的作品。2015年巴黎恐怖袭击事件发生后,被袭击的巴塔克兰剧院所在的13区区政府邀请OBEY创作了这幅纪念壁画。当时还有一个缩小版的油画版本,被他赠给了正在竞选总统的马克龙,最终马克龙将这幅画带进了总统办公室。

2020年12月,得知自己的“合法”涂鸦被一群涂鸦者“非法”覆盖后,OBEY的反应出人意料地平和。他通过视频回应:理解所发生的一切,并会修复壁画涂鸦。

“我认真读了覆盖我壁画行动的相关宣言,也理解他们的动机。我与抗争不公平的人永远是站在一起的,我相信那些使用我壁画的人不只是为了让问题出现在聚光灯下,也是去真正地帮助那些困难的人。”在修复壁画的时候,他抹去了那些红色眼泪,但又在玛丽安娜的脸颊上添了一滴蓝色的泪珠。新版的壁画图案还被制作成限量版画,售卖所得捐给了法国免费午餐计划。“行动永远比话语给予得更多。”他说。

对那些“大街头艺术家”来说,疫情期间的创作可能更加困难。比如法国知名的街头艺术家JR,因为他近年名声越来越大,创作项目的规模也越来越大,项目通常需要与当地机构合作,即使不需要政府机构的支持,也需要当地民间机构的调研和动员,但这些机构运转在疫情期间都停滞了,这让他的创作愈发困难。在社交媒体上,JR近一年来最经常干的事情,是在巴黎组织自己工作室的员工为无家可归的流浪汉准备食物,帮助他们渡过疫情。

对那些“大街头艺术家”来说,疫情期间的创作可能更加困难。比如法国知名的街头艺术家JR,因为他近年名声越来越大,创作项目的规模也越来越大,项目通常需要与当地机构合作,即使不需要政府机构的支持,也需要当地民间机构的调研和动员,但这些机构运转在疫情期间都停滞了,这让他的创作愈发困难。在社交媒体上,JR近一年来最经常干的事情,是在巴黎组织自己工作室的员工为无家可归的流浪汉准备食物,帮助他们渡过疫情。

英国街头艺术家班克西(Banksy)和美国艺术家KAWS也一样。班克西在自己的Instagram上晒了一张涂满涂鸦的自家卫生间的照片,呼吁人们遵守居家隔离政策。KAWS则推出了带有自己标志性形象的现实增强技术手机软件,通过这个软件,人们可以拿着手机随时欣赏他的新作品,并将它们置于任何城市任何地方。

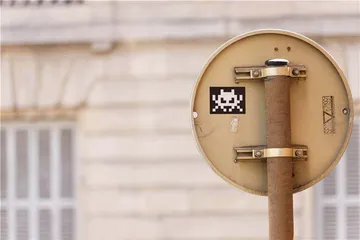

常年高产的法国街头艺术家Invader,也表示在一年里三次居家隔离的情况下,只在巴黎街头创作了十几件新涂鸦。“我有点动力不足,因为我不再是地下状态。”平生第一次,是巴黎市政府找上门来,给了他授权,邀请他在街头创作。

Invader是巴黎人,90年代末从巴黎美院毕业后就开始在街头涂鸦了。他的艺名“Invader”(入侵者)来自一款早年任天堂红白游戏机里的经典游戏《外星入侵者》(Space Invader),作品元素也是。每当入夜,Invader就会带着他提前制作好的涂鸦作品——用马赛克小瓷砖拼成的像素外星人的形象,将它们偷偷贴在街头,第二天醒来,巴黎人就会发现“外星人”在“入侵”巴黎了。通常他会这样持续创作几天到一周,以造成一种“入侵大军”的既视感。按照他的说法,一次成功的“入侵”需要20件至50件马赛克外星人。

在他自己构建的平行宇宙里,他是城市公共空间的黑客,那些马赛克涂鸦就是“病毒”,而街道就是“传播病毒”的网络。早在1999年,卢浮宫就曾邀请他来“入侵”博物馆,为展厅的转角处贴上小外星人。2000年巴黎当代艺术博览会期间,他还在时任总统希拉克的西服外套上贴上了自己的“外星人”涂鸦。他标志性的马赛克涂鸦作品越来越多,早已融入巴黎街头,成为巴黎街头文化的一部分。就像他说的“传播病毒”一样,其他巴黎街头艺术家后来也竞相模仿他的作品。此后他又剑指国外,至今成功“入侵”了79座城市,完成了将近3990件作品。

疫情给他带来的压抑最终在第一次解封后就得到了释放,不过这次不是在巴黎,而是在马赛。

法国设计师欧若·依图(Ora-Ito)几年前把柯布西耶设计的马赛公寓楼顶的露台买了下来,改造成了一间艺术中心。这些年里,这间艺术中心一直邀请各界艺术家来办展。2020年夏天,法国第一次全民居家隔离结束后,疫情曾一度有所缓解。正好是在那个窗口期,欧若·依图邀请来Invader,为马赛街头创作新的涂鸦。

在8月的三周时间里,Invader经历了一次创作大爆发,从原本计划的20件作品,变成了50件、80件。因为每天要贴很多作品,他不得不改变以前的一些习惯,甚至每天出发前要专门用手机地图导航做好路线规划。

他在几年前推出的手机软件Flash Invaders在疫情期间大受欢迎。人们在城市街头散步,偶然发现“外星人”,就可以用手机拍下它,标明地点,上传到网上,让居家隔离的人也能探索窗外涂鸦,短时间内全球就有15万人次上传了900万张马赛克涂鸦照片。

巴黎蓬皮杜艺术中心准备了几年的马蒂斯大展只开了几天便因疫情再起被迫终止了,直至今日都没有能够再开放展览。而Invader去年夏天创作的作品,却一直留在了马赛的街头小巷。

涂鸦街头艺术巴黎疫情涂鸦文化

涂鸦街头艺术巴黎疫情涂鸦文化