五彩斑斓的费尔干纳

作者:蒲实 从塔什干出发前往费尔干纳盆地,要翻越天山。进山时已白雪皑皑,一片银装素裹的世界。半山腰中途的停车小栈搭了一座石堆上的展翅苍鹰塑像,翅膀已经落满了雪,从那儿往下看,盘旋的公路划出几道清晰弧线,伸向盆地的不同方向。天山、库拉明山、恰特卡尔山、费尔干纳山与吉萨尔-阿赖山在这里围抱成了盆地。盆地则被中亚三个民族共和国所分割:盆地的核心,也就是主要的平原地带为乌兹别克斯坦所辖,包括费尔干纳、安集延和纳曼干三个州;盆地东南角入口平坦地带的奥什和东部山区归于吉尔吉斯斯坦;西南的主要出口苦盏和其他山区归塔吉克斯坦所有。这里地形复杂诡谲,一路上迎面而来的延绵不绝的山,则是它的封闭的地理根源。它的封闭与会聚在它内部的多元性形成了张力:在中亚内部,北方的游牧社会与南部定居绿洲农业社会之间的交通线,在此与丝绸之路垂直交叉;处于两种社会经济模式十字路口上的费尔干纳,同时又处于部族、民族交往、迁徙的要道上。如果说中亚是个种族大熔炉,那么费尔干纳作为中亚的心脏地带,则由于上百种民族高密度地聚居在狭小封闭的盆地中,酝酿出五彩斑斓的多元文化和纠缠不清的民族问题与宗教矛盾,成为这座熔炉最高温度的焦点所在。

从塔什干出发前往费尔干纳盆地,要翻越天山。进山时已白雪皑皑,一片银装素裹的世界。半山腰中途的停车小栈搭了一座石堆上的展翅苍鹰塑像,翅膀已经落满了雪,从那儿往下看,盘旋的公路划出几道清晰弧线,伸向盆地的不同方向。天山、库拉明山、恰特卡尔山、费尔干纳山与吉萨尔-阿赖山在这里围抱成了盆地。盆地则被中亚三个民族共和国所分割:盆地的核心,也就是主要的平原地带为乌兹别克斯坦所辖,包括费尔干纳、安集延和纳曼干三个州;盆地东南角入口平坦地带的奥什和东部山区归于吉尔吉斯斯坦;西南的主要出口苦盏和其他山区归塔吉克斯坦所有。这里地形复杂诡谲,一路上迎面而来的延绵不绝的山,则是它的封闭的地理根源。它的封闭与会聚在它内部的多元性形成了张力:在中亚内部,北方的游牧社会与南部定居绿洲农业社会之间的交通线,在此与丝绸之路垂直交叉;处于两种社会经济模式十字路口上的费尔干纳,同时又处于部族、民族交往、迁徙的要道上。如果说中亚是个种族大熔炉,那么费尔干纳作为中亚的心脏地带,则由于上百种民族高密度地聚居在狭小封闭的盆地中,酝酿出五彩斑斓的多元文化和纠缠不清的民族问题与宗教矛盾,成为这座熔炉最高温度的焦点所在。

“心脏地带”

进入费尔干纳盆地,沿途不时出现的各种荷枪实弹的士兵和检查岗,让人感到近年来这里紧张的政治局势还未完全消解。一路上,至少有3次检查,其中还包括一次部队设卡检查。通过一个隧道时,司机叮嘱我们千万不要拍照。但仅仅是摄影师开着镜头盖的相机,还是引起了关卡士兵的警觉,命令我们将车停到路边,进行了很久的盘问。虽然取得乌兹别克斯坦的旅游签证非常便捷,但一旦进入这个国家,它的安全措施却给我留下了深刻的印象。最明显的一点是,游客必须每天有注册旅馆提供的签到证明,出关时,海关会按日期查看是否每天都有在旅馆报到。据说乌兹别克的警察以高效率和快速反应而著称:一旦一个城市发生了抢劫或凶杀事件,警察在15分钟内就可以封锁全部路口。这大概是应对伊斯兰宗教极端主义组织和“颜色革命”等政治势力近些年在这里起事的结果。

车在盘山公路上缓慢前行,目之所及除了山还是山。如若是春季,山岭的草地也许该散发出绿意,山坡上的向日葵、道路两侧沟渠生长着的桑树,都该复苏过来。遥想公元前138年,张骞奉命来到西域,联络曾被匈奴赶跑的大月氏,合力进击匈奴,历尽千辛万苦,越过沙漠、戈壁,翻过冰冻雪封的葱岭(今帕米尔高原),才来到了这里。大宛的国王热情地接见了张骞,并帮助他先后到了康居(今撒马尔罕)、大月氏、大夏等地。大约一个世纪前,英国考古学家奥雷尔·斯坦因爵士(Sir Aurel Stein)在《西域考古记》中记录道:“以前塔里木盆地和妫水中部经过哈剌特斤以及阿拉山所有的贸易,现在久已没有了。巴尔克和妫水南边‘阿富汗突厥斯坦’的一些地方也久已没有看见从中国来的货物经过了。从妫水方面到哈剌特斤当地的一点点贸易,都是从达罗特库尔干以取道于费尔干纳的马吉兰或者安集延,至于自疏勒出口的货物则横过特勒克山口,藉俄国铁道以转向这些地方。”今天,这里的盘山公路上行驶着一辆辆的货物车。这也是中国旅行家玄奘曾经来过的地方。他曾写道,其地“周四千余里,山周四境。土地膏腴。多花果,宜羊马”。一位沙俄军官也为费尔干纳迷人风采倾倒。他描述道:“山谷宛如一座繁茂的花果园,里面遍布应有尽有的果树和各种各样的谷物。品种繁多的葡萄、丰硕的棉花、苜蓿、玉蜀黍、埃及高粱和稻米等,十分悦目……乌卢格的运河的两岸种植着高大的树木,运河清凉的水在这些树荫下缓慢、均匀地流动着,它已经不像人们用手挖掘的运河,而像一条宽阔的河流了。它壮观地在田野和村落的绿色地毯中伸延……费尔干纳盆地属大陆型气候,十分富饶。锡尔河、索赫河和伊斯法拉河流经此盆地。这里农业发达,苏联时期修建的大费尔干纳灌溉渠、南费尔干纳灌溉渠和卡拉库姆水库形成了当地的水利灌溉网络,使盆地的植棉业、养蚕业和葡萄栽培业相当发达。

我们到达费尔干纳的第一个夜晚,在城里的餐厅吃过饭,大厅忽然黑下来,停电了。在费尔干纳盆地,我们遇到好几次停电,有时甚至整夜没有电,也许是因为冬季的缘故。每个餐桌上都点起了蜡烛。突然,却亮起了歌舞厅的大闪灯,应该是发电机带动的,进而响起了摇滚音乐,餐厅的人们逐渐一个个走到空地中央,跳起舞来。这立即颠覆了我对费尔干纳的想象——近十几年来费尔干纳因民族和宗教冲突而生的政治动荡,让人很自然地将它与保守的伊斯兰社会的民风联系起来。对于中亚地区伊斯兰化程度很高的费尔干纳地区,其私域生活所遵从的原则和习俗,这一行,也仅仅是窥测些皮毛。至少在哈萨克斯坦列车上或乌兹别克撒马尔罕餐厅里可以看得到的颇带情色味道的MTV,在这里没有了。

我们到达费尔干纳的第一个夜晚,在城里的餐厅吃过饭,大厅忽然黑下来,停电了。在费尔干纳盆地,我们遇到好几次停电,有时甚至整夜没有电,也许是因为冬季的缘故。每个餐桌上都点起了蜡烛。突然,却亮起了歌舞厅的大闪灯,应该是发电机带动的,进而响起了摇滚音乐,餐厅的人们逐渐一个个走到空地中央,跳起舞来。这立即颠覆了我对费尔干纳的想象——近十几年来费尔干纳因民族和宗教冲突而生的政治动荡,让人很自然地将它与保守的伊斯兰社会的民风联系起来。对于中亚地区伊斯兰化程度很高的费尔干纳地区,其私域生活所遵从的原则和习俗,这一行,也仅仅是窥测些皮毛。至少在哈萨克斯坦列车上或乌兹别克撒马尔罕餐厅里可以看得到的颇带情色味道的MTV,在这里没有了。

在费尔干纳的安集延,我们拜访了我们的英语翻译在当地村庄的大家庭。霍多莫夫在塔什干的通用电气公司工作,是一位工程师,负责零配件的销售。因为语言很好,业余时间帮旅行社做一些翻译的活儿。他的老家就在安集延的农村。他一回到家,他4岁的小儿子就扑了上来,搂住爸爸的脖子不放。在首都打工的霍多莫夫,可能也是想通过旅行社的兼职,多回老家看看家人。在他们的院落里,同时也有他们种植着蔬菜的温棚和养着十几头牛的牛棚。晚上,他的家人备好了当地人最好的食物——羊肉饭。乌兹别克斯坦人一旦请客,就总是要把桌子全部摆满,这样才显得足够丰盛。尽管主食就是羊肉饭,但桌上的馕、糕点、葡萄、苹果、饮料和茶碗,还是共同营造出了琳琅满目的热闹。一进房门,他的老母亲就提起温在煤炭炉子上的长嘴铜壶,端着一个盆子过来,让我们洗手。我们盘腿席地而坐。家中的长者——霍多莫夫的父亲、母亲、大舅、二舅依次走进来。每进来一位长者,霍多莫夫就站起身,和他们一样,将右手掌放在左胸前,致以问候。每一个人坐下来,大家都摊出双手,轻抚自己的脸,表达对真主安拉的感谢,然后才坐下面对食物。我问霍多莫夫,他的妻子在哪里,霍多莫夫说,她在厨房里忙活。直到晚餐结束我们起身告别的时候,她才从一侧的厨房中出来与我们道别。霍多莫夫穿着毛领大衣、打扮时髦的妹妹也在我们快离开时,从大门外火急火燎地飞奔进来,极为热情地握住我的手,礼貌性地劝我们留宿在她那儿——席间,我听到她的妈妈打了好几次电话,语气略微严厉,提到了来自中国的客人,大概正是催促她的女儿过来一趟,以免失礼。这些细节,或多或少让我隐约感觉到费尔干纳地区隐秘的保守性。

即使这样一个深居盆地的农村家庭,其家庭成员的行动疆界也是很辽阔的。年近七旬的大舅曾经在苏联时期去东德服过兵役,霍多莫夫的母亲也曾应邀去柏林附近的波茨坦做过医学方面的交流。席间,他们谈论着今年的农作物收成,还有要防止被雨水淋坏的胡萝卜。霍多莫夫建议我们,尽早去参观他家的院子,以免赶上夜间停电。院子很深,十几头牛很宽松地居住在棚子里,到了冬天,它们已经不怎么出去溜达了。老母亲告诉我,春夏会让小孩子和年轻人带着牛去山谷遛遛,但它们圈养于此的时间比草原上的牛要多。牛棚的一侧是两个蔬菜暖棚;在院子后面,他们还有一片农田,种植棉花。这个小院落本身,便是游牧社会与绿洲农业社会的结合了。刚回到房内,果然停电了。大舅一摁脑袋上的帽子,竟然有个小灯泡,射出了电筒似的光。功率不小的应急灯立即点上,足够照亮屋子。离开的时候,下雨了。我发现,屋檐下摆出了几个铁桶,是用来接雨水的。这些迹象都向我暗示,费尔干纳的自然资源,特别是水源供应,处于一种较为紧张的状态。

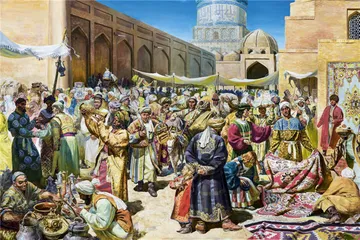

霍多莫夫一家都是乌兹别克人,与吉尔吉斯人、塔吉克人一样,属于费尔干纳地区的主体民族。这里的民族非常丰富与多样,据说在巴扎里,一次简单的交易就会涉及好几个民族的人。我们因为时间有限,无法深入。近代以来,费尔干纳地区生活着几十个民族。但直到“十月革命”时期,这些民族之间的界限依然不是十分清晰。当时经常被提及的是在绿洲定居的萨尔特人、高山游牧的布鲁特人和处于山前地带的半牧半农的克普恰克人。这些人为争夺耕地、绿洲、草场、水源,不断爆发部族与民族冲突。“十月革命”后,苏联政府在中亚进行民族识别,并根据这一识别的民族分布情况,组建了中亚的民族加盟共和国。在历史上,整个费尔干纳盆地一直都是一个整体,不断的战争和商道带动的人口流动,形成了这里的多民族聚居。苏联建立在民族识别基础上的人为疆界划分,导致了盆地的破碎。这些政区成为中亚各独立主权国家的国界后,情况变得愈发严峻,尤其是那些飞地,更成为匪徒们自如出没的理想通道。2000年,“乌兹别克伊斯兰运动”得以在乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦三国交界地带进行武装骚乱,都是充分利用了三国交界地带的复杂地理形势。更何况,中亚南部与阿富汗接壤,中亚西南和西部分别与中东、外高加索及俄罗斯的车臣等地区相邻,东部与我国新疆交界,有多个同源民族跨国而居。“现代民族国家”的普适性,在中亚的心脏地带,遭遇了很大的困境与悖论。中亚地带的游牧文化与通道性质,似乎决定了它的边境线在历史上长久的、持续的不稳定和变动不居。直到18世纪初,乌兹别克明格部首领才在费尔干纳建立起浩罕政权,而这个政权最初只是半独立于布哈拉的领地,在清朝统一新疆时,还一度臣服于清王朝。19世纪初,它将自己的统治扩张到盆地之外的塔什干及锡尔河右岸,成为与布哈拉、希瓦相鼎足的乌兹别克三大汗国之一。19世纪下半叶,沙俄侵入中亚,布哈拉与希瓦先后投降沙俄,而浩罕民众抵抗最为顽强。沙俄最终完全灭掉该国,建立直属突厥斯坦总督府的费尔干纳州。而民族国家不过是个苏联时代才引入的年轻的舶来品。霍多莫夫就并不从“民族国家”的角度出发思考问题。他告诉我:“我不认为要对民族做出刻意的区分来,我也从未有意识地认为自己属于主体民族或别的人属于少数民族。我们的祖先很早就来到这里,世世代代生活于此,这就够了。”

在费尔干纳博物馆,我看到了一张令我印象极为深刻的照片:在费尔干纳盆地的古城库瓦(Kuva)佛庙遗址考古发掘的一尊佛像。这尊巨大的三眼佛陀在照片上还未被完全挖掘出来,刚从土堆里露出一个头。乌兹别克斯坦的考古学家认为,这可能是湿婆的形象。查阅库瓦的图片和资料,发现库瓦寺庙出土的面目狰狞的佛教护法神头像也十分引人注目,其中有头戴颅骨状帽子、面孔愤怒的女神,还有龇牙咧嘴、鼻头圆凸、蹙眉怒目的男神。它的冲击力在于,这是我在中亚这一行中所见的唯一的佛像。自阿拉伯人的征服给中亚带来伊斯兰文明后,佛教的踪迹几乎就在征服的战争与捣毁圣像的过程中被抹得干净。但费尔干纳境内曾存在过的巴克特里亚-吐火罗斯坦文化,在库瓦仍有所保留。这一时期的巴克特里亚-吐火罗斯坦艺术,明显呈现出印度艺术同当地艺术的融合。库瓦的佛像表明,印度佛教艺术的晚期支流一直持续到8世纪中。而另一次读到佛像遗迹在中亚国家的存在,是一位中国驻哈萨克斯坦的外交官的游记。他在阿拉木图野外的伊犁河边,在突兀的石崖上,看到了三尊佛像,“个个体态丰满,颇有神采,线条十分清晰”。实际上,早在中世纪前,各种宗教都曾在中亚得到传播。8世纪之前,今天的阿姆河和锡尔河流域的河中地区,受印度文化、中国文化和波斯文化的影响,多信奉萨满教、祆教、佛教、摩尼教、景教及崇拜精灵的原始宗教。而7~8世纪,佛教曾经在中亚产生过深刻的影响。

7世纪末8世纪初,阿拉伯军队越过阿姆河,在20余年间先后征服了布哈拉、花剌子模和撒马尔罕,攻入费尔干纳盆地,到达锡尔河流域。伴随武力进入,征服者开始强迫当地居民放弃原来的宗教信仰,皈依伊斯兰教。在这一过程中,大批历史名城遭到洗劫,许多佛教、祆教和其他宗教的庙宇和神像被焚毁,取而代之的是清真寺。伊斯兰教进入并成为中亚居于主导地位的宗教,其间经历了漫长的历史。研究者石岚在其《中亚费尔干纳:伊斯兰与现代民族国家》一书中分析说,中亚天生就存在着两种截然不同但相互联系的社会形态:绿洲定居农业居民,如布哈拉、撒马尔罕、费尔干纳,以及围绕着绿洲的草原部落民族。相比而言,绿洲居民对伊斯兰教的皈依更为有效,信仰也更为虔诚。9世纪时,阿巴斯哈里发册封波斯将领统辖中亚地区,伊斯兰教的传播得到了加强和延续。而穆斯林商人和随后的苏菲传教士们在经商与传教过程中,不断向沿途的中亚人民介绍伊斯兰教。正是这些商人将伊斯兰教演绎为一种日常生活方式,而不是宗教意识形态,使其在当地扎下了牢固的根基。费尔干纳盆地在这时,成为伊斯兰教向东部山区扩张的重要通道。

7世纪末8世纪初,阿拉伯军队越过阿姆河,在20余年间先后征服了布哈拉、花剌子模和撒马尔罕,攻入费尔干纳盆地,到达锡尔河流域。伴随武力进入,征服者开始强迫当地居民放弃原来的宗教信仰,皈依伊斯兰教。在这一过程中,大批历史名城遭到洗劫,许多佛教、祆教和其他宗教的庙宇和神像被焚毁,取而代之的是清真寺。伊斯兰教进入并成为中亚居于主导地位的宗教,其间经历了漫长的历史。研究者石岚在其《中亚费尔干纳:伊斯兰与现代民族国家》一书中分析说,中亚天生就存在着两种截然不同但相互联系的社会形态:绿洲定居农业居民,如布哈拉、撒马尔罕、费尔干纳,以及围绕着绿洲的草原部落民族。相比而言,绿洲居民对伊斯兰教的皈依更为有效,信仰也更为虔诚。9世纪时,阿巴斯哈里发册封波斯将领统辖中亚地区,伊斯兰教的传播得到了加强和延续。而穆斯林商人和随后的苏菲传教士们在经商与传教过程中,不断向沿途的中亚人民介绍伊斯兰教。正是这些商人将伊斯兰教演绎为一种日常生活方式,而不是宗教意识形态,使其在当地扎下了牢固的根基。费尔干纳盆地在这时,成为伊斯兰教向东部山区扩张的重要通道。

在费尔干纳的博物馆里,我仍能从那些老照片上,感受到伊斯兰教在盆地深入人心时的情形。其中一张黑白老照片显示,清真寺前的广场里,密密匝匝的虔诚教徒,穿着长袍,戴着头巾,深躬下身,聆听或祈祷。那种盛况,今天在关于麦加的新闻报道图片上仍能看到。费尔干纳成为伊斯兰教传播与信仰的一个重要中心;乌兹别克人则成为盆地中最虔诚也最保守、最痴迷的伊斯兰教信徒。14世纪,统治中亚和新疆的蒙古可汗纷纷聘请大苏菲传教士为自己的精神导师,并下令自己的属民皈依伊斯兰教。世俗权贵与伊斯兰教权贵的结合,大大推动了中亚伊斯兰化进程。其后,苏菲传教士持续不断地深入草原牧区,逐步将伊斯兰教推广到中亚的穷乡僻壤。经过苏菲传教士几个世纪的努力,中亚最终由非穆斯林统治的“战争地区”、“和约地区”变成伊斯兰的和平地区。问题是,世俗王为巩固自己的统治而与宗教权贵相勾结,但宗教权势一旦要盖过世俗权势,僧侣间的斗争必将激化。中亚历史上有过许多以伊斯兰教为国教的穆斯林王朝,但除了在世俗统治特别薄弱的个别偏僻地方外,还没有出现过政教合一的神权政权。这就是中亚的伊斯兰教与伊斯兰教发源地迥然不同的地方。时至今日,尽管伊斯兰教在中亚有很深的影响,但世俗政治仍是中亚地缘政治的主流。沙俄统治时期,对伊斯兰教实行了支持政策。但博物馆里很多当地人民反抗俄国人的油画、人物肖像照和被俄国人处死的反俄领袖的生平告诉我,正是费尔干纳的宗教人士,成为反对俄国的主要力量。

丝绸传奇

丝绸传奇

费尔干纳盆地的丝绸业世界闻名,古老的传说则让它的美丽笼罩上了一些神秘的色彩。费尔干纳盆地是乌兹别克浩罕汗国(1709~1875)的发源地和核心地带。有一个与丝绸相关的传说:已经有四个妻子的浩罕王决定迎娶第五位妻子。他爱上了一位当地艺术家年轻美貌的女儿,而这位艺术家不愿意将自己的女儿嫁给汗王。汗王非常敬重这位艺术家,也十分欣赏他的艺术才华,于是他决定让这位艺术家用智慧来赢得自己的请求。汗王要求他在一夜之内创造出比他女儿更美丽、更迷人的东西。这位艺术家苦思冥想了一整天,但直到天降破晓,仍然一无所获。拂晓,他坐在一条小溪旁,为即将失去女儿而悲伤。突然,透过蓝色的水面他看见了太阳升起的光芒,其间夹杂着云朵、彩虹。这种不可思议的景观,激发了艺术家的灵感,使他创造出一种无与伦比的美丽丝绸。艺术家拿着这样的丝绸去拜见汗王,汗王不得不同意重新考虑迎娶艺术家女儿的决定。从那以后,费尔干纳的丝绸有了一个名字,叫汗的“迪莱斯”或“国王的丝绸”。费尔干纳的手工艺人,至今仍因为织造丝绸、制陶、木雕等一些古老的手工艺术而著名。

在费尔干纳,我们拜访了当地的一家丝绸作坊。它仍以最古老的方式手工生产,作坊也仍是前店后厂的格局。进入雕花木门的院落,土墙上装饰着很多当地繁复而鲜艳的图案的彩陶盘。进入到商店后面的作坊,也许是旅游业的刺激,也许是生产工序的必要,各个房间都有作坊工人正在从事不同工序的劳作。第一个房间是缫丝间;石头水池中原来的热水早已凉了下来,漂浮着一些细如蜘蛛网蚕丝。水池边上摆着一个竹编簸箕,盛放着大大小小的蚕茧,有的已经破壳,只能做一些较粗糙的丝织品;旁边摆着卷绕着蚕丝的丝筺,那些稍微粗糙一些的,便再被拧成像马尾巴似的一股股。第二间作坊里,燃烧着蜂窝煤炉,炉上烧着水壶。两位工人,一老一少,正坐在像矮床一样的工作台边,给生丝分经纬。雪白的丝整齐地两头竖拉伸缠绕起来,他们再按间距,横向一股股用极其细的丝均匀缠绕上节;生织再经过炼染,就有了鲜艳的色彩;也有熟织,就是在织造前先染色,高级丝织物都用这种方法。第三个房间,则是最大的一间,是一个丝绸地毯的大作坊。几十台织架并排在作坊里,每一台前都坐着两位费尔干纳的女工。这真是一道五彩斑斓的风景线:这些女工穿着鲜艳的当地服饰,并肩坐在挂满了染好色的丝或棉线的织架前,面前摆着花色的图样;织架上用无数条细棉线密密匝匝地排出了一道细百叶窗似的底板,毯子的图案正是通过这些密密的细格来找到方向的。她们用手中像把小锉刀的“针”,飞快地在底板上穿行,那些彩色的丝绸就在飞扬之中慢慢变成了细致华丽的线条。她们所织的图案,很多是费尔干纳的传统样式;也有一台织机上,织了一半的毯子上出现了波斯书法——那是来自伊朗的订单。这样一张手工丝绸地毯的制作,极其耗时,极其劳动力密集;在一个多小时里,我只能看到不断地重复劳作,却几乎看不出任何工作的进展,需要一两个月的时间,才能完成一平方米左右的全真丝毯。在伊朗的德黑兰、库姆和伊斯法罕,我也曾在大巴扎里见过织好的全真丝毯,五彩斑斓,泛着丝绸细腻的光泽;那些针数最密集的精品,其线条也精致到惟妙惟肖的地步。你若用手指在柔软的真丝毯上画画,会顺滑地像在宣纸上写毛笔字,轻轻一抹,一切又平复为泛着光泽的柔滑。

作坊的大师傅正坐在角落里,静静地观察女工们工作。他叫阿克拉莫夫,从伊朗的德黑兰来到乌兹别克斯坦。他的爷爷是当时伊朗的一位大波斯毯商人,父亲则成了一位波斯毯的收藏家。他告诉我,来到乌兹别克斯坦,是希望能借助这里劳动力成本较低的优势,振兴费尔干纳盆地的丝绸地毯。“你知道,伊朗的波斯地毯非常昂贵,是伊斯兰乃至世界地毯中的宝矶手表。”他说,“为什么不在费尔干纳这个地方,生产出别的中产阶级地毯品牌,比如,卡地亚,或者浪琴呢?这里是极好的丝绸与棉产区,也有最好的熟练劳动工人。”因为阿克拉莫夫与伊朗的联系,他的手工作坊接到了许多来自伊朗的订单;在把波斯图样带入到费尔干纳的同时,他也在寻找和设计传统的、乌兹别克的图案。不久前,他最大的那张乌兹别克花纹的羊毛毯被一位德国人买走了。他还在寻找国际市场的价格定位。“一张一平方米左右的高质地的波斯全真丝毯,在伊朗可能卖2万欧元;那乌兹别克的真丝毯该定价多少,才能在全球出口市场占据一席之地呢?”

历史上,费尔干纳在丝绸之路上曾扮演过很重要的角色。19世纪下半期,德国地理学家费迪南德·李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)将连接中国与欧亚大陆的陆上交通路线称为“丝绸之路”,沿用至今。张骞通西域正式开通的这条道路,由西汉都城长安出发,经过河西走廊,分为两路;北道西行,经渠犁(今库尔勒)、龟兹(今库车)、姑墨(今阿克苏)至疏勒(今喀什);南道自鄯善(今若羌),经且末、精绝(今尼雅遗址)、于阗(今和田)、皮山、莎车至疏勒。从疏勒西行,越葱岭(今帕米尔)至大宛(今费尔干纳);由此西行可至大夏(在今阿富汗)、粟特(在今乌兹别克斯坦)、安息(今伊朗),最远到达大秦(罗马帝国东部)和犁靬(在埃及的亚历山大城)。可见,起源于中国的古丝绸之路曾经在翻越帕米尔高原之后,从盆地穿过向西而去。其中,费尔干纳不仅是连接东西方的要道,也是通向南方文明古国波斯、印度、埃及和罗马的纽带。

在费尔干纳和马尔吉兰这两个重要的工业经济发展区,纺织业、丝绸印染、手工编织、瓷器制造、农产品等传统行业,依然是盆地的工业中心。经历了独立后十几年的改革,很多苏联时期的工业群落已经开始被新的工业企业所取代,其规模和经济效益受到太多制约,只能从那些残留的宏伟工业厂房架构中依稀可辨当时乌兹别克南部地区经济发展在苏联中亚地区所具有的重要位置。工业曾经是这里经济的重要支柱。但如今,除了勉强开工的一些轻工企业、外商企业、纺织企业等,能够进一步推动地区经济现代化进程的现代企业项目很少,甚至基本没有。在《中亚费尔干纳》一书中讲道,2005年安集延骚乱发生后,乌兹别克斯坦出现了韩国资本大量撤出的情况,尤其是以安集延为基地的大宇公司的撤离,导致了韩国企业对乌兹别克斯坦市场信心的动摇。费尔干纳又与撒马尔罕、布哈拉有着巨大隔阂,费尔干纳人被这些地区的人看作是不讲信誉的人,这也影响到当地人在国家政治与经济体系中发挥作用的大小。地方政府对吸引外资有很大兴趣,但相关政策在这个国家十分匮乏。一位在乌兹别克斯坦做了很多年生意的中国老板告诉我,总体来讲,“乌兹别克斯坦的经济体是比较封闭的。它的货币无法自由兑换,决定了你在这里生产的财富是无法带出本国国境的,只能在当地购买别的东西带走”。也许,费尔干纳以独特的历史与传统为渊源的手工业若能复兴,还能为它赢得一次置身于全球化经济的机会。 费尔干纳中国伊斯兰教费尔干纳盆地中亚民族丝绸之路