浮城偷生记

作者:三联生活周刊 ( 法国电影导演、现代派艺术家、诗人让·谷克多

)

( 法国电影导演、现代派艺术家、诗人让·谷克多

)

耻辱的和平?

“清晨的天气好极了,昨晚的暴风带来了清新的空气,鸟儿们在天空鸣叫,一切和蒙彼利埃一样,这也是我必须佩戴黄色大卫星标志的第一天,现在生活有了双重面孔,一面是包容在这迷人清晨中的青春和新鲜感,另一面是这标志代表的野蛮、邪恶与破坏。”1942年6月8日,21岁的犹太籍索邦大学英国语言文学系学生海伦娜·贝尔在日记中写道。同一时刻,在巴黎左岸混迹的23岁青年画家菲利普·朱利安也开始了自己的一天:“清晨,阳光斜斜地投射进房间,再读陀思妥耶夫斯基《穷人》,真让人手不释卷,凭窗而望,不仅浮想联翩。稍晚,与克莱西、格雷迪共进午餐,在书店中购得新版里尔克诗歌集一部,感觉不过尔尔。”

两段日记同样充斥着巴黎布尔乔亚阶级悠闲的情调,实际上,自1940年6月14日后,两个艺术青年的生活轨迹便形成了两条永不相交的曲线。“60年来,法国的战败和沦陷时代,仍然是个充满争议和令人困窘的话题,这段被让·谷克多称为耻辱和平的年代,直至今日,仍然制造着某种微妙的倒错。”纽约巴德大学亨利卢斯人权与新闻学专业教授伊安·布鲁玛对本刊记者说,“艺术、文化生活,似乎是法国军队放下武器后,它拥有的唯一保持自身尊严的武器。然而在何种程度上,法国艺术家该为自身的创作活动负担政治上的负面影响,是个高度争议与难以量化的问题。身为战胜者之一的法国人,较之德国,更难以鼓起勇气去探寻这一段历史的真实细节和脉络。”

“一段民族或者国家的历史,应当由三部分组成:人民的言行,政治家们的言行,以及它引以为傲的知识艺术界的言行。”美国加州大学伯克利分校国际研究中心研究员弗里德里克·斯波兹在接受采访中告诉本刊记者,“尤其对于法国这个一贯对自身文化和思想引以为傲的欧洲大国来说。”

在沉寂了几乎60年后,包括法国历史学家在内的研究者才开始小心翼翼地触碰这段敏感而错综复杂的历史。从2009年初开始,斯波兹的《耻辱的和平——纳粹占领时期法国艺术家与知识分子生存实录》和文艺批评家让·卡苏的个人回忆录《巴黎沦陷记》,以及海伦娜·贝尔、菲利普·朱利安等人的个人日记等一系列新版著作再次把法国大众的注意力唤回至那段曾经被竭力遗忘的岁月,它们构成了对那段历史颇为沉重的反思。

( 法国摄影师安德里·祖卡摄制的“二战”时期巴黎老照片

)

( 法国摄影师安德里·祖卡摄制的“二战”时期巴黎老照片

)

也许这一切引发于2008年4月,一批由法国著名摄影师安德里·祖卡摄制的“二战”时期巴黎老照片在法国历史图书馆展出时,在公众和法国知识界引发的一场惊慌的争论:在祖卡的镜头下,没有那些在柜台空空如也的食品店门口排起的人龙,没有被誉为“死亡营接待室”的德朗西收容站中受苦受难的犹太人,只有那些在赛马会上谈笑风生的盛装妇女,开心地在咖啡馆中享用开胃酒的中产阶级绅士,在飘扬着黑白红三色万字旗的大街上悠闲的单车客的照片。这些影像在“二战”期间曾不厌其烦地出现在纳粹德国的宣传喉舌——《信号》杂志上,作为第三帝国“新秩序”天堂的现实样本。“尽管摄影师本人曾经多次说明,他只不过是想让自己精心拍摄的照片能够在最好的杂志上发表,所以他不得不与纳粹合作,如此才能肆意地使用珍贵的德国爱克发彩色胶卷。”布鲁玛这样对本刊记者说,“然而问题在于,艺术家的虚荣心是如何与纳粹专制统治在桌面下达成妥协的?那种‘生活仍在继续’式的粉饰太平又是如何被所有巴黎人所默许、支持的?”

惶恐与投机

( 法国小说家、戏剧家、评论家加缪

)

( 法国小说家、戏剧家、评论家加缪

)

面对这个问题,历史学家们似乎找不出一个清晰的答案,无论如何,当1944年6月,戴高乐率领自由法国军团凯旋归来,骄傲地宣称“只有一个永恒不变的法国,面对纳粹侵略者,所有法国人民都曾勇敢地挺身而出”时,这个皆大欢喜的论断立刻被欢呼着接受。然而在斯波兹的笔下,历史的真面目却是模糊而光怪陆离,“对于群居在巴黎的知识分子和艺术家来说,他们和法国民众一样,对这场已经延续了9个月的静坐战争既不关心,还过分乐观”。斯波兹在他的著作中强调,当德国装甲部队从阿登山区突破联军防线时,巴黎文艺界与知识分子争论最多的话题,是特里厄·拉罗歇尔的小说《Gilles》是否能得到当年的龚古尔文学奖,巴黎歌剧院里挤满了观看达绿斯·米约新作《美狄亚》的青年学生,而在左岸圣日耳曼大街上的花神咖啡馆,执教于孔多赛公立中学的波伏娃依靠阅读黑格尔和写信消磨时光。

1940年6月9日,正当法军最后一道防线土崩瓦解时,巴黎的文化界名人也毫不例外地被裹挟进了那支超过100万人的逃难大军。纳博科夫登上了最后一班开往纽约的大西洋渡轮“尚普兰号”,葛楚德·史坦与爱丽思·托克拉斯逃到了法国与瑞士边境交界的小镇贝林格宁,毕加索隐居到了鲁瓦扬,马科斯·恩斯特直奔尼姆,而马蒂斯则在尼斯惶惶不安。然而,在最初的恐慌后,大部分知识分子和艺术家却选择回到了沦落在征服者铁蹄下的巴黎,个中原因何在?“首先,流亡是一条艰难的路,法国艺术家们很难在短时间内找到慷慨解囊的美国赞助人,新大陆上的语言与文化障碍也是令他们望而生畏的重要因素。”斯波兹在接受采访中告诉本刊记者,“其次,对寓居巴黎的艺术家和知识分子来说,贸然离开自己的观众、听众、出版商和读者就意味着创作生涯的终结。不过最重要的一点,就是第三帝国精心制定的管理政策,希特勒很清楚地认识到,对即将进军苏联的第三帝国来说,法国需要成为稳定的后方,对于法国的管理,特别是文化生活上的宽松,是使这个注重精神和意识形态的欧洲大国俯首帖耳的重要保证。”

( 比利时作家乔治·西姆农

)

( 比利时作家乔治·西姆农

)

于是,一种奇怪的和平繁荣实现了。与其他欧洲沦陷国不同,法国至少名义上被自己人(维希政府)统治,第三帝国委派来的军政大员中也不乏崇法分子,比如大使奥托·阿尔贝茨,以及法国驻军总司令斯图普纳格尔将军。和巴黎民众想象中粗鲁的征服者截然相反,被谑称为“绿豌豆”的德国士兵更像是一群好奇的游客,四处观光,摄影,购物,并对一切发出啧啧赞叹之声。巴黎世家(Balenciaga)、Nina Ricci、迪奥和香奈儿等奢侈服饰品牌,于是争先恐后地为出手大方的德国新顾客服务,曾经在整个1939年冬天为英国皇家空军飞行员演唱的女影星科林·吕歇尔(corinne luchaire),继续在蒙马特尔爵士俱乐部登台亮相,只不过台下的观众变成了德国空军。正如帕特里克·比松在《1940~1945:声色年代》中描述的那样,1940年7月,大部分巴黎剧场、电影院、夜总会、画廊和艺术博物馆陆续恢复营业,还有那些淫靡的声色风月场所,诸如斯芬克斯、Chabanais与122俱乐部,这里的座上嘉宾不仅包括德国军官、维希政府要员,也包括剧作家萨莎·吉特里、乔治·西姆农在内,最初一批回到巴黎、小心翼翼试探德国占领当局政策底线的知名艺术家。

当然,巴黎艺术圈里有些人走得更远,巴黎歌剧院的谢尔盖·里法成为巴黎第一批文化界的“合作分子”。正当德国第4师的步兵排成整齐的方队通过凯旋门时,这个来自俄国的芭蕾舞大师立刻暴露了他灵魂深处投机主义者的本质,在分别为前来视察的希特勒和戈培尔演出后,他开始谋求觊觎已久的歌剧院艺术总监一职,并期望成为“舞蹈界的元首”——他的演出如此成功,以至于希特勒本人亲自答应,一旦“巴巴罗萨计划”顺利实施,里法将当仁不让地为自己在莫斯科大剧院演出,以满足大师本人衣锦荣归的愿望。同样把占领时代看做机会的,还包括被誉为身兼法国、德国最后一位浪漫主义派钢琴大师的阿尔弗雷德·科尔托。1940年8月,他被维希政府任命为教育与青年部长,拥有了对法国全部音乐艺术家和创作演出活动的绝对大权。“仿佛威尔海姆·富特文格勒之于第三帝国音乐界一样,科尔托在不断宣称自己与政治无缘的同时,利用自己的勤勉和组织能力,使得音乐迅速成为标榜纳粹统治下欧洲新秩序和文化的一面旗帜。”斯波兹对本刊记者说,科尔托手中最有力的武器就是“演出许可制”——所有法国音乐家只有获得了维希政府颁发的“演出执照”后,才能登台亮相。根据斯波兹的统计,直到1944年初,大约有2.5万张“演出执照”经科尔托之手发出,然而,至少有相同数量的犹太籍或持不同政见音乐家被无情地剥夺了登台演出的机会,从而失去了维持温饱的主要生计。

( 1944年,花神咖啡馆的德国士兵

)

( 1944年,花神咖啡馆的德国士兵

)

灰色的抵抗

在这种温吞的环境,以及被迫害者永远是少数的情况下,针锋相对的反抗顺理成章地缺乏动力和紧迫性,虽然安德烈·纪德曾在日记中承认:“在(沦陷中的)法国,创作等于向书报检查制度屈服,进而等同于向敌人屈服。”在左岸,这个左翼激进知识分子和反抗精神的大本营,在花神咖啡馆里的聚会中,萨特、波伏娃和保罗·艾吕雅尝试当众朗诵萨特创作的讽刺剧本,但他们的著作依然被允许出版。被狂热的法国亲德分子皮埃尔·德鲁·拉罗榭尔称为“臭名昭著的同性恋、败坏法国道德的头号罪犯”的让·谷克多,其戏剧也照常上演,观众中不乏德国占领军军官。加缪甚至得到了纳粹德国文化宣传部负责人格哈德·希勒的资助。在维希政府宣传部的查禁名单上,注意力主要针对犹太人和德国流亡文艺作者,比如托马斯·曼与茨威格,法国传统艺术精华则被精心保护起来,甚至包括拥有部分犹太血统的普鲁斯特,而包括玛格丽特·米切尔的《飘》在内,英语国家的大部分名著则在法国享有翻译传播的自由。有鉴于此,类似1848年革命中的街垒战斗一样的场面始终没有出现。“出于人类的本能,堂吉诃德式的冲锋始终是少数人的选择。”布鲁玛对本刊记者说,“既然巴黎的命运比布拉格、明斯克、华沙好很多,并且德国丝毫没有战败的迹象,那么消极的明哲保身虽然不算光彩,但似乎是最能被理解的选择。在相对宽松、选择更多的情况下,慷慨成仁更需要勇气,事后非黑即白的道德批判虽然轻松,但无助于当代人了解这一段历史中的曲折微妙。”

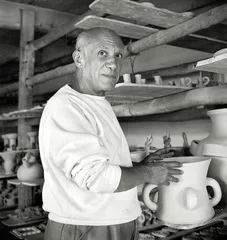

( 毕加索(摄于1940年) )

( 毕加索(摄于1940年) )

是否巴黎文化与艺术名人在有意无意间充当了纳粹德国粉饰太平的帮凶?艺术家的个人行为该在何种程度上具有政治含义?“我们往往忽视了一点,即对沦陷区的法国文艺界来说,在挺身而出和同流合污之间有着层次丰富的灰色地带,一种微妙的互相利用。”斯波兹告诉本刊记者,“比如加缪,他同时身为抵抗组织地下刊物《战斗》的编辑,又不拒绝通过维希分子把持的伽里马(Gallimard)出版著作。”谷克多也频繁在德国人主持的文艺沙龙上出现,在马克西姆餐厅接受包括著名德国作家恩内斯特·荣格、希特勒的御用雕塑家阿诺·布雷克在内的诸多德国崇拜者的宴请。“在许多巴黎文艺界人士看来,友谊与共同的艺术品位要高于爱国主义,当然,与柏林的私交也成为一把强大的保护伞,使他们免受极端右倾势力的迫害。”布鲁玛告诉本刊记者。

同样的情况,甚至出现在被欧洲艺术和媒体界誉为巴黎抵抗精神化身的毕加索身上。“能迫使我离开巴黎的唯一力量是(我)内心对于离开的渴望,我没有主动拥抱危险,也没有刻意去回避什么,总之,我会留在巴黎,无论付出任何代价。”毕加索在自传中这样解释。危险确实与毕加索无缘,就在1943年9月,巴黎警察头子马库斯·托斯卡,还悄悄地为西班牙国籍的毕加索延长了法国居留权,以免大师本人因此遭遇麻烦。除此之外,常常有好奇与充满崇敬之心的德国军人造访他的画室,毕加索倒是来者不拒,还慷慨地将《格尔尼卡》的小幅复制品作为纪念礼物奉上。战后,关于这位表面上不问俗世的绘画大师暗中资助、支持法国抵抗运动的传说就开始不胫而走,从他偷偷为午夜出版社绘制插画,到曾经通过挪威等中立国银行向西班牙反抗组织汇款,幸亏奥托·阿尔贝茨等德国仰慕者暗中相救才免于刑求……诸如此类不一而足,以至于《旧金山纪事报》在巴黎光复当天的通栏大标题是《毕加索安然无恙!》“实际上,在长达5年的沦陷期内,没有一位法国本土画家曾经因作品出格而被逮捕,而这些传奇故事的最初讲述者正是阿尔贝茨等战后沦为盟军阶下囚的纳粹战犯。杜撰此类情节的好处是显而易见的,既为自己抹上了良知和同情者的釉彩,又使如此伟大的艺术家形象更加伟岸,何乐而不为呢?”斯波兹告诉本刊记者。

“毕加索在巴黎的日常生活和大多数市民一样,生存第一。除去在花神、双叟咖啡馆的聚会,毕加索最为关注的就是为一日三餐奔波,以及费尽心机搞到帆布、颜料和画笔以维持日常创作。”斯波兹说。毕加索的生活远远谈不上窘迫:由于慷慨的美国赞助者和地下艺术品黑市,毕加索的收入虽然缩水,却无冻绥之虞。实际上,整个沦陷时代是毕加索最为多产的创作期,一共有1437件作品问世。投资艺术品,被维希政府要员和黑市大亨们视为洗钱和规避通货膨胀的最佳途径,虽然毕加索在5年中未能和马蒂斯、康定斯基或者恩斯特那样能够在路易斯·卡雷(Louis Carre)画廊举办个展,但他的作品仍然能不定期地参加形形色色的巴黎群体艺术展,并且价格一路飙升。

然而,对海伦娜这样被纳粹德国占领当局打入另册的人来说,生活不存在灰色地带,她拒绝了维希政府将全家“遣返”出境的“好意”,并坚持完成了自己的博士论文,还参加了一个由犹太人和法国同情者发起的地下组织,庇护、藏匿即将被送往集中营的犹太儿童。尽管如此,她在日记中仍然向往战前在剧院街和Klinck-sieck出版社书店流连辗转的自由时光,以及对法国同胞的冷漠做出最振聋发聩的谴责:“每时每刻,最让人撕心裂肺的不是苦难,而是人类对发生在身边苦难的无视和遗忘。”

尽管如此,戴着丝绒手套的铁手仍然是铁手。“在表面繁荣之下是巴黎,乃至法国整体文化生命活力的下降,严格的检查制度,创作者出于生存恐慌而进行的自我阉割。”斯波兹告诉本刊记者,“每月,维希政府至少对87家私人画廊、35家博物馆、60出舞台剧和50场音乐演出进行例行检查,并雇用超过3.2万名线人进行随时侦查。”1944年5月,让·马莱斯将莱辛的《安德洛马克》搬上舞台,仅因为男演员身着芭蕾舞式紧身裤,诨名“法国戈培尔”的维希政府宣传与情报部长菲利普·亨里奥(Philippe Henriot)就立刻宣布此剧道德败坏,其效果堪比“英国空军炸毁里昂大教堂”,宣布其立即禁演。同样,表面上平等而频繁的法德文化交流,实质上仍然是征服者单方面的优越性展示和灌输。1940年秋天,卡拉扬就率亚琛交响乐团来到巴黎,演出了巴赫的《B小调弥撒》,第二年6月,又与柏林国家歌剧院一起,在巴黎夏悠宫演出了莫扎特的经典喜歌剧《后宫诱逃》,以及瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》。然而,在整个德军占领期间,即便维希政府领导人贝当元帅亲自出面,第三帝国也没有允许过一个法国文化机构或演出团体前往德国境内演出,而仅仅允许法国文化名人分批组成洗脑式的“观光团”前往宗主国。第一批于1941年秋天成行的,是法国文学界的精英,包括著名作家拉蒙·费尔南德斯、文学批评家安德烈·弗雷尼奥等。他们的第一站就是戈培尔精心安排的魏玛欧洲作家大会,虽然在日记中暗自诟骂,但是大多数法国作家仍然在大会宣言上签字,声称“欧洲文学与艺术创作必须与全新的欧洲秩序相一致”。在这次表面风光、实则屈辱的旅行中,法国代表团唯一一次主动的抗议发生在斯特拉斯堡。一次铁路事故造成的临时停车让费尔南德斯等人惊讶地发现,在铁轨周围抢修的工人是一群骨瘦如柴、身穿敝旧囚服的法国战俘,当这群不幸的劳工同样认出这些舒服地安坐在包厢里的熟悉面孔,并用法语低声询问他们此行目的时,窘迫的作家们无言而对,只能在第二天要求德国人取消在斯特拉斯堡的游览行程。

审判与耻辱

1944年,随着战争临近尾声,臭名昭著的“最终解决”计划开始执行,一向风平浪静的巴黎也不例外。2月,著名犹太诗人马克斯·雅各布终于被盖世太保和维希政府秘密警察“民兵”(Milice)逮捕,并在3月5日,因肺炎于德朗西收容站去世。几乎在同一天,海伦娜一家也落入盖世太保的魔掌,和其他1500名犹太人一起,他们登上了开往奥斯维辛的死亡列车。然而对巴黎文艺界来说,这段时光仿佛是“4年前的闪回”,小鸟歌后艾迪特·皮雅芙仍然每晚献唱,萨沙·吉特里忙于安排下一个演出季的剧目,而法兰西学院正在考虑是否把当年小说大奖颁发给颓废派作家保罗·莱奥托(Paul leautaud)。总之升平气氛依旧。“乡下度过的20天惬意极了,连回巴黎的念头都不曾有过。”在海伦娜被逮捕的同一天,菲利普·朱利安在日记中写道,“唯一打搅我的就是盟军飞机飞过的轰鸣声,未来的生活会怎样?谁也不知道。”

终于,在8月25日,巴顿将军麾下第3集团军和自由法国军团的坦克热热闹闹地开进了巴黎——“一场针对德国佬情妇,光荣而安全的清算战争顺理成章地展开了,这无疑成了那些苟且偷生的法国男性逃避怯懦和自我洗刷的替代品。很明显,在歌舞升平的文艺界,人民同样需要一些靶子来发泄怒火。”布鲁玛告诉本刊记者。

然而地下抵抗运动和戴高乐政府连一份详细可靠的文艺界“通敌名单”都难以拟就——“对一个以欧洲文明和艺术中心自居的国家来说,没有任何事情能够比指控自己最为骄傲的精英团体更令人尴尬头疼了,更何况,如何来定义艺术家的通敌罪?一场德国大使馆的酒会?一场面向占领军军官的演出?还是一次胁迫下的德国访问之旅?”斯波兹对本刊记者说,“1956年,获释后的奥托·阿尔贝茨在一次访谈中声称,在法国文艺界知名人士中,很难指出一个与合作分子或德国占领军彻底划清界限的名字。”有鉴于此,在第四共和国政府收到的不同检举名单中,罪犯人数从寥寥数十人到超过2000人不等。著名巴黎文艺评论家让·戈蒂埃·波赛尔轻蔑地称这些在海外远离铁幕,对同胞颐指气使、百般苛求的抵抗运动领导人为“在火奴鲁鲁完成了法国解放大业的纯洁分子”。不仅如此,由于种种原因,一些被公众深恶痛绝的主犯已经成功地逃脱了惩罚:拉蒙·费尔南德斯已经死于心脏病,拉罗舍尔已于1945年3月在寓所自杀。至于其他人,政府很快发现,将法国艺术界一些如雷贯耳的名字送上法庭,既是让全体人民蒙羞,也是让遍体鳞伤、山河破碎的法国继续在精神文化领域蒙受损失。于是,科尔托与里法仅被处以短暂的舞台封杀,不久后就接受了法兰西第四共和国政府的特赦,继续回到巴黎重操旧业。

当然,相对于这些大师,其他一些人则不够幸运,因为他们的声名和贡献不足以保住自己的性命,比如臭名昭著的反犹主义期刊《无处不在》的创办人罗伯特·巴拉西奇,尽管他在巴黎高等法院的庭审中一再辩解,自己从未向维希警察或盖世太保透露任何具体犹太人的情况,自己撰写的文字与被遣送至死亡营的7.5万名法国犹太人毫无关系,但仍然被判处枪决。充满讽刺意味的是,与巴拉西奇私交甚密、曾一手策划拘捕14万法国犹太人的维希政府警察头子瑞恩·布斯克却一直逍遥法外,直到1991年才被正式审判。

“通过文化,法国帮助它的人民度过了历史上最为黑暗屈辱的时光,并在某种程度上保存了自己的尊严,然而其代价不可谓不重:巴黎,这个欧洲艺术与思想的灯塔,连同它最出类拔萃的一代艺术家被蒙上了难以去除的耻辱。”斯波兹告诉本刊记者。正如海伦娜在被逮捕前几天的日记中所担忧的那样:“我不在意那些可能将发生在自己身上的恐怖罪行,因为我已经承受了许多过去难以想象的东西,我唯一的恐惧就是不能亲眼看到梦想中的花朵在现实中绽放的那一刻。我并不为自己担忧,而是为某些我们生活中真正美丽的东西一去不复返而担忧。”■

(感谢伊安·布鲁玛与弗里德里克·斯波兹先生对本文提供的大力协助;

本文部分内容来自:弗里德里克·斯波兹《耻辱的和平——纳粹占领时期法国艺术家与知识分子生存实录》、安格斯·赫伯特《抵抗——法国占领时代回忆录》、让·卡苏《巴黎沦陷记》、奥利弗·柯贝特《合作与抵抗——法国沦陷时代的文学生活》、克劳德·阿诺德《让·谷克多回忆录》)

(文 / 朱步冲) 法国生活巴黎法国文化偷生德国生活维希法国艺术浮城毕加索