一个反收藏规则的收藏者

作者:曾焱 ( 刘益谦

)

( 刘益谦

)

46岁的刘益谦现在是中国艺术品市场最让人好奇的人。“从做皮包起步,靠认购国库券发家,以大量囤积法人股成名,从未错过中国股市任何一次暴富机会”,这是金融业界对他30年财富路径的描述。而在艺术品市场,这个只被《福布斯》排在第196位的上海富豪显示了远远超越其表面身价的挥金如土,近年已被人拿来和台湾地区富豪收藏家林百里并提。特别是2009年,他几乎将香港、北京几大拍卖公司的最高成交纪录全部收在名下:《十八应真图》1.6912亿元,齐白石册页《可惜无声》9520万元,清“乾隆宝座”8578万港元,宋徽宗《写生珍禽图》6171.2万元,宋人《瑞应图》5824万元,陈逸飞《踱步》4043.2万元、《长笛手》3248万元……收藏圈对江湖人称“毛毛”的他有种种议论,比如在拍卖场上“只买最贵”,公开宣称喜欢“横刀夺爱”的高调亮相,还有人说他不懂艺术品,就是有钱。一本杂志刊发了他一张照片,身后墙上是他收藏的一件书法,马上有圈里人指着照片对人说,看,他那件东西就不对。刘益谦对本刊记者说,如果你以为我还在乎这些说法,那就太小看我了。他进入艺术品市场其实十几年了,上世纪90年代就以200多万元买过陈逸飞的代表作《提琴手》,但他对艺术品从来是自认不懂,“我都不说自己是收藏艺术品”。在他的价值体系里,现在收藏的概念早就已经改变。“现在的人对收藏的理解,和上一代人已经不一样了。100年前,收藏可能还更多是文人气息的行为,但现在的收藏已经包含了投资行为在里面,它的概念已经变化了。”他说。

接受采访那天,刘益谦是应邀飞到北京给清华大学光华学院的学生做一场演讲。聊天时,他毫无避讳地说起自己没学历,初中毕业就做生意了,因为没有本科文凭,他控股的一家保险公司申报他为“董事长”的时候,在保监会审核就卡了壳,最后以特殊人才的名义才通过。“没名的时候,你演讲是胡讲。有名了,胡讲也成演讲了。”他的自嘲中,有一点自得。

买艺术品花了8个亿?

三联生活周刊:有人算了一下,说你2009年在拍卖会上花了4个亿,总共这两年投资艺术品8个亿。这些数字准确吗?

刘益谦:我不知道他们怎么算的。2009年春拍我大概买了2个亿,比较简单一点。秋季嘛我没有算,保利加上嘉德,应该就有4个亿吧。在翰海也拍了1个多亿,买了一个清乾隆葫芦瓶,还有陈逸飞的油画《长笛手》。其余的就不算了。

( 陈逸飞 《长笛手》,2009年北京翰海秋拍成交价3248万元

)

( 陈逸飞 《长笛手》,2009年北京翰海秋拍成交价3248万元

)

三联生活周刊:你在拍卖前一般有没有预算?

刘益谦:预算是没有用的,规划没有变化快,因为你不知道今年拍卖市场会有什么东西出来,也很难说一幅画准备用多少钱来买。比如说齐白石的册页《可惜无声》,在香港的时候,保利的老板跟我说2000多万元应该能拿下,也有人说不止,可能要到三四千万元。结果拍卖的时候,我是在别人竞价到7000万元的时候才开始举牌的,最后成交8000多万元,加佣金就是9000多万元。事前我也没有想到要花8000多万元去买它,到了拍卖场上,哪知道你边上坐的是谁?

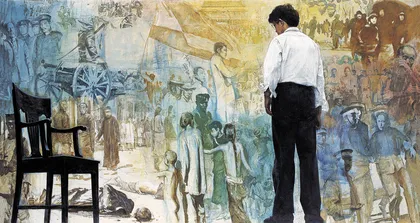

( 陈逸飞《踱步》,2009北京保利春拍成交价4043.2万元

)

( 陈逸飞《踱步》,2009北京保利春拍成交价4043.2万元

)

三联生活周刊:每次跟你竞价到最后的人都不是熟面孔吗?

刘益谦:一般是老对手,经常会碰到,大致都知道是谁。主要的对手还是来自海外,他可能有些方面喜欢的东西和我比较相同,争得比较厉害。拍卖的偶然性很大,有些东西在私底下卖,给我不会要,给他可能也不会要。艺术品不是一般的大众商品,它没有一个固定的价值在那里。如果没有参考,就不知道人家是什么样的价值判断。我为什么参加拍卖比较多一点?因为我觉得价格比较阳光,不是蒙在里面的。

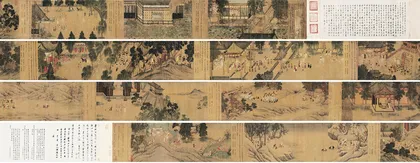

( 宋人《瑞应图》手卷,2009年中国嘉德春拍成交价 5824万元

)

( 宋人《瑞应图》手卷,2009年中国嘉德春拍成交价 5824万元

)

三联生活周刊:据说你基本不在私下交易,哪怕同样一件东西,私下转让的价格会比上拍卖会买便宜很多。

刘益谦:私下交易的艺术品有可能便宜,但也有可能是放到拍卖会上都没人要的。艺术品没有完整的估值体系,没有哪个专家可以告诉你这件艺术品确切值多少钱,专家能给你的建议只有真伪和艺术性。在拍卖场上我自己会有一个瞬间的判断,别人在争夺的时候,给了我时间来考虑。这个很难用一句两句话说清楚。

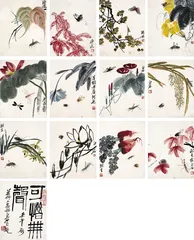

( 齐白石《可惜无声》花鸟工虫册,2009年北京保利秋拍成交价9520万元

)

( 齐白石《可惜无声》花鸟工虫册,2009年北京保利秋拍成交价9520万元

)

三联生活周刊:买家一般都不愿意透露身份,也不让拍卖公司对外公布,但是你好像完全没有顾忌。

刘益谦:我有自己的生活方式,自己的价值观和判断。我拍下任何一件东西都是花钱买的,还付了佣金,为什么躲躲藏藏的?我搞不清楚这个行业的规则,是这行里的人奇怪,不能说我奇怪。比如说,我今天去拍下一块地,外界不可能不知道是谁,因为拍卖本身就是公开市场,原则就是公开、公正、公平。这行里很多人买了东西不愿意说,是怕再拿出来卖的时候,被同行背后“打枪”。我又不以此为生,根本不在乎人知道。你看张宗宪先生,他在乎吗?他的东西现在拿出来,卖得比人家都贵,就因为是他收藏的。我现在没想出让东西,但哪一天如果我不喜欢了,拿出来处置了,其中的一种方式可能是通过拍卖,那我也希望能像张宗宪先生一样,自己的东西卖得比别人的都贵,这说明我在艺术品市场的地位受到了认同。人活着享受什么?就是享受一个认同。张宗宪先生的藏品普遍比市场同类藏品贵20%到30%,因为他的收藏方式得到了认同。

( 宋徽宗《写生珍禽图》,2009年保利春拍成交价6171.2万元 )

( 宋徽宗《写生珍禽图》,2009年保利春拍成交价6171.2万元 )

三联生活周刊:对于你的好奇之一,是拍卖会上“只买最贵”。有人议论,以毛毛近两年买艺术品的这种手笔,之前“2008胡润百富榜”身价30亿元是低估了你。

刘益谦:这个,没有算过。

( 吴彬《十八应真图》 ,2009年北京保利秋拍成交价1.6912亿元

)

( 吴彬《十八应真图》 ,2009年北京保利秋拍成交价1.6912亿元

)

为什么“只买最贵”?

三联生活周刊:你公开宣布喜欢“买最贵的”,没有担心过别人可能利用你的心理故意抬高成交价吗?

刘益谦:有这个可能性。但在艺术品市场上,价格不是我来决定的,也不是委托方决定的。我认为拍卖过程中“顶”的行为,只在这种情况下可能发生:这件东西底价1000万元,800万元起拍,我举到900万元,现场就没有人举牌了,这就有可能委托方自己顶到1000万元,目的是能卖出去。市场上有这种行为,但我觉得是在一定价格范围里面存在,对一件争夺得很厉害的东西,这种情况发生的概率还是比较低的。

三联生活周刊:你说过,买最贵是因为喜欢“横刀夺爱”的感觉。这几年里,哪几次争夺让你觉得特别享受这种感觉?

刘益谦:比较多啊。这次秋拍争夺吴彬的《十八应真图》就很过瘾,中间我都已经放弃了,后来又举起来了。拍卖现场根本没有时间给你理清头绪,没有5分钟、10分钟,顶多1分钟考虑。别人举到1.5亿元的时候,我加了100万元,这就像给一头快累趴下的牛身上又加了一根稻草,于是它就倒下去了。今年春拍的时候,我买宋徽宗的《写生珍禽图》,就一个买家跟我争,5万元5万元往上加。拍到一半的时候,我跟拍卖师说,就按这个帮我往上加,然后自己跑出去抽烟了,这也是给对方一个信号,要陪他到底。最后落槌的时候,我甚至还没准备好。

去年12月在香港佳士得买那颗粉钻,也很有意思。珠宝拍卖和其他字画瓷杂的基本没什么来往,两回事。拍前我请香港一个珠宝行业有名的老先生去现场看,从他的表情里我觉得是好东西,他告诉我30年前听说过这颗粉钻,现在第一次亲眼看见了。拍卖的时候,现场十几个电话竞投,有美国的、阿拉伯国家的、非洲的、欧洲的,到6000万港元的时候我叫了第一口价,最后有个台湾地区买家叫到7400万港元的时候,我又加了100万港元。总共我就叫了这么两口。

有时候没买到,也没什么好后悔的。匡时春拍上有一张八大山人的《仿倪云林山水》,从3000多万元争到8000万元。到7500万元的时候,场上都知道是谁在和我争,最后我就放手了,对方是我前辈。

三联生活周刊:除了内地和香港,你在其他地方的拍卖会上买东西吗?比如纽约、伦敦或者巴黎。

刘益谦:都买过,自己去或者委托别人。前两天在纽约佳士得就买了一件乾隆御用的砚台,估价2万美元,最后花了100多万美元。但是我感觉中国艺术品市场的主导权在回归,境外很难有好东西出来了,包括这次佳士得和苏富比的秋拍。中国字画的话语权肯定是回到了大陆,未来5~10年境外拍卖的强项可能还在瓷杂、珠宝,包括手表。特别是珠宝,国内市场首先解决不了关税带来的价格差距,其次是诚信度的问题。这种诚信不是10年20年能解决的。

三联生活周刊:那在国内,你认为字画古玩市场的诚信度是什么样一个状态?

刘益谦:字画的主流市场在内地。现在一场拍卖会,港、澳、台地区买家的比例不超过10%。内地参与的人越来越多,原来可能30个,现在有60个,港澳那边买家人数可能没变,但份额就下降了。买进卖出的行家也越来越少,这种操作他们都不敢了,他们的市场被压缩了。上海原来有很多做字画的行家,可能5年前还在拍卖会买东西,现在就看得到一个两个了,他们没有被淘汰掉已经很不容易。

三联生活周刊:但这两年最突出的两个买家还是来自上海,你和另外一位。

刘益谦:我不能作为一个行家来看,可以作为一个收藏投资者,或者说比较喜欢艺术品的人。

怎么就开始买艺术品了?

三联生活周刊:买第一件艺术品是什么时候?

刘益谦:我参与艺术品市场有十几年了,1993、1994年左右,中国刚有拍卖。那时候已经炒了几年股票,我开始做股票是1990年,进艺术品市场的时候也算是有钱人了。当时一场拍卖,翰海也好,嘉德也好,总成交额也就几千万元。

我的个性,就是对新东西、没有尝试过的东西感兴趣。朵云轩是国内第一个拍卖公司,完全是市场化的方式,媒体做了报道。我那时在全国各地炒股票,炒二级市场,对“炒”的东西本身就很敏感。第一次进拍卖场也没人带,自己就去了。我记得第一场买了两件东西,也不知道真伪。花11万元买了一张李可染,自己看的图录;花7万元买了郭沫若的字,写的是毛泽东诗词,整张差不多有一面墙这么大。那个时候哪里知道吴彬是谁!最开始都是近现代书画的价格高于古代,因为当时大多数人对书画的认知和我一样,也就到近现代,齐白石、李可染、徐悲鸿。我买自己知道名字的画家,看起来喜欢,我就买。

三联生活周刊:11万元当时对你是一个大数目吗?

刘益谦:也不算吧。不过像我这样,从来没有接触过这个市场,根本看不懂真伪,也没有一个行内的朋友,当时敢这么买的可能也就我一个。在艺术品市场,像我这样买了十几年的人也有,但他们很多人的方式不对。我有一个朋友,总挑便宜的、名头小的买,到现在还是十几年前的价格,没有涨过。这就像买股票一样,在有些人的心目中数量的地位相当高,他总感觉一张画1000万元太贵,宁可几十万元一张的买它三四张。但是,不是每件作品都有收藏价值,如果突破不了这种数量的心理,你的收藏是不可能成功的。

三联生活周刊:很多人都会说,因为喜欢艺术品才收藏。你呢?

刘益谦:我认为,目前国内没有几个人有资格说这句话。如果喜欢艺术品,就不该把它当商品。当然,用艺术品养艺术品,历来都这样,但现在的价格变化很难用“喜欢“两个字来说了,可能有人买了一幅画,过两天就卖掉。不要动不动就说喜欢和热爱艺术品,我觉得那是假文人气,给人感觉好像文化气息很浓,实际上还是尔虞我诈。

三联生活周刊:那你为了什么收藏?

刘益谦:我都不说自己是收藏艺术品。我买艺术品基于几个方面,如果是一件好东西,它的价格一定不可能越来越便宜,随着社会和经济的发展,总的方向肯定是往上。一幅画,如果100个人里面,99个人对它不感兴趣,我觉得就没有收藏价值。越有人争的东西越是好东西,人的审美观其实没有多大差别,字画、瓷器,大家都喜欢漂亮的。所以最终不是专业性来说话,是市场和资本对什么是漂亮来定位。收藏也好,投资也好,要有一个基本的审美观,能让市场接受和认同,而不是叫市场来接受你。买什么东西,顺着市场的趋势走,是一条比较宽广的路。你也可以走一条小路,也有可能走对了,但这种机会很小。十几年中我也在不断总结,发现贪图数量是一个误区,致命的误区。这次拍卖中我看到海派的一些“小名头”,喊3万元还流拍了,10年前3万元买不到,它本身也不应该只值3万元,这就是市场。现在如果有大买家进到艺术品市场,他不可能买200张齐白石,真真假假烦都烦死了,他要买就买齐白石的“眼睛”,作品里面最好的东西。

三联生活周刊:你通过什么途径来了解艺术品市场?都知道这里面水很深,比如赝品。

刘益谦:这也是我愿意进来的原因,正因为水深,我想驾驭它。这个过程中,人家也给我摆过局,卖假东西给我,后来被我拆穿了,这件事很多人都知道,就不说了。那以后我停了两年没买东西,大概是1995~1997年。

刚进艺术品市场的人容易听从人家的,因为你不懂真伪,又没有定价权,相当于一个瞎子。从我的个性来讲,我不接受这个,所以现在我买东西靠耳朵听,不用眼睛看。如果看,我会觉得现在买的东西还不如以前,因为我开始懂一点了。我可能每天花半个小时一个小时来看书研究,可人家研究一辈子了,我怎么比得过别人?所以我听市场的声音,我认为市场的声音永远是正确的,专家还可能有局限性。

三联生活周刊:在这个圈子里,很多人忌讳别人说自己不懂,但你正好相反,经常宣称自己不懂。

刘益谦:对,我自认不懂,也真的不懂。但是我对这种“不懂”有一种成就感:我不懂,但我能买到最好的东西,我可以买字画、买瓷器、买玉器。

三联生活周刊:传统收藏观念讲究专,玩书画的很少玩瓷器,但你什么都买,包括珠宝。

刘益谦:为什么我要按照他们的规定,只能买这个,不可以买那个?收藏嘛,没有规定收藏这个门类的就不能收藏那个门类,又不是我少林派,你武当派。好东西就是好东西,不要狭隘。

三联生活周刊:这种自信什么时候开始有的?是因为有资本在后面吗?

刘益谦:从来都有,不是因为资本,是个性。有人懂古画,但他不敢去买一件瓷器,我不懂,但能驾驭任何一个门类的市场。就看怎么理解这种“不懂”——如果是靠收藏去赚钱的人,他当然就不敢了。跟他们的方式不一样,所以我什么都能买。

“我很难和别人分享这个过程”

三联生活周刊:买了这么多艺术品,常请朋友一起欣赏吗?

刘益谦:我不怎么请人来看我的藏品,除非有朋友特别感兴趣,提出要求。我很难和别人分享这个过程,他们对东西的好坏理解跟我不一样。他们可能只看到一幅画的实体的表现,比如用笔怎么样,不能看出它的历史性,在穿越历史长河的过程中给后人留下了什么。我买的画一般不挂出来,其他藏品也堆在家里,自己很少看。

三联生活周刊:这么多年,没有卖过藏品吗?

刘益谦:至少目前还没有想这些。我在做一个博物馆,场地是在浦东买了一个现成的商城,占地9亩,地上部分建筑面积4700多平方米,地下3000多平方米,今年3月就要交房了,到时候我所有的字画古玩,还有我太太收藏的那些“红色题材油画”都会放在那里。

三联生活周刊:现在有人称你是大藏家,也有人说你只是大买家。你自己觉得哪个身份合适?

刘益谦:怎么称呼对我来说无所谓。在艺术品市场十几年了,很多人我都脸熟,但我从来不打招呼,甚至拒绝跟人打招呼,我也不在乎人家怎么说我。这个行业,水很深很深,是所有坏人集中的一个场所。很多人的那些行为,我十三四岁就看会了,不屑一顾的。我有我的事情做,不靠在这个行业有多少人脉,也不靠它谋生。如果你以为我还在乎这些东西,那就小看我了。

三联生活周刊:据说你拍卖前一般都不去预展现场看实物,只在家看看图录。在你眼里,艺术品是不是也和股票一样,只是一个概念?

刘益谦:到现场看原作,对印章,我不懂,也没时间。看图录就够了,对画家和年代我还是比较熟悉的,主要是看看图片和价格,作品漂不漂亮,尺寸大小,还有估价多少。有时人家请你去看,也就瞎跑一圈,表示一下。

“现在收藏的概念变了”

三联生活周刊:你买了很多古画,但古画往往也是最有学术争议的领域。在真假上有没有判断失误的时候?比如说你花高价买了,但是大家都说那个东西不对。

刘益谦:中国古代字画是所有收藏门类里最有挑战性的,这也是最吸引我的地方。很多时候,我对艺术品的判断都是基于古代字画这个部分来表达的,比如只有专家,没有权威,从古到今都是这样。我买的那张宋人《瑞应图》,乾隆皇帝在上面有400多字题跋,他认为是萧照画的,当时也没有人敢反对,反对是要杀头的。但是到今天,还是被人提出不同意见,只认为是南宋时期的画,不认是萧照的。

三联生活周刊:某种程度上,你现在已经在拍卖场上有了定价权。但你有没有考虑过,这个价位太高了,有可能找不到下家?比如“乾隆宝座”和《十八应真图》,很多行家都觉得成交太高。

刘益谦:我买一件东西的价格高与低,别人没必要担心,这不是需要他们担心的事情。前不久我在网上看到一则消息,一张17还是18世纪的欧洲古代大师的素描,拍卖到了2900多万美元。人家一张素描,跟我们明清差不多时期的,就可以到这个价格。如果20年以后,我们的国力和经济还在增长,那谁能想象我们的艺术品可以到什么样一个价格?

三联生活周刊:但2009年秋拍,“亿元时代”是不是有点来得太快太猛了?

刘益谦:我觉得是一种释放,春拍的时候处在金融危机的阴影里,大家都比较谨慎,到秋拍的时候放开了。还有一个原因,面对金融危机之后可能出现的通胀,买家在这种预期下可能有一种宣泄。所以“亿元时代”说正常也正常,说偶然也有偶然。我刚进入艺术品市场的时候,一张《石渠宝笈》肯定卖不过一张齐白石,为什么到今天,《石渠宝笈》的东西价格这么高?同样一个古代画家的作品,没有被《石渠宝笈》著录的可能卖500万元,另外一张有著录的可能就要5000万元。这种认同,不是一个人、两个人操纵市场的结果,而是稀缺性决定的,因为总共在市场上流传的也就200来张吧。华人对皇家收藏又有一点迷信心理,造成了市场这种需求。2009年秋拍有一张陆远的画,2900万元落槌,陆远是个小画家,如果不是因为《石渠宝笈》著录,这张画就没有这个价格。举到最后也不是我买了,被别人买了。

三联生活周刊:你对艺术品的判断似乎完全建立在对市场的判断,那你认为学术标准重要吗?

刘益谦:我觉得,收藏行为和投资行为要符合艺术品市场的趋势,如果反过来了,肯定是错的。这和股市的逻辑是一样的。一件艺术品的价值,学术性有一定的比重在里面,但我觉得从市场的角度,学术性的收藏可能不在主流趋势里面。

三联生活周刊:你曾说,股市是造就英雄和毁灭英雄的地方。对中国艺术品市场,你现在有什么评价?

刘益谦:这句话是我在2003年说的。关于艺术品市场,我还真没想过,很难回答。这么多年,我对艺术品市场的感受就是,能使你上当受骗的,都是你相信的人。所以任何时候,不要迷信任何人。■

(文 / 曾焱) 石渠宝笈刘益谦一个书法拍卖规则收藏三联生活周刊收藏者艺术品可惜无声