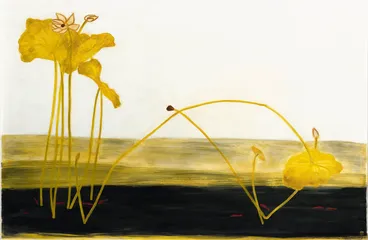

《荷花与金鱼》

作者:李晶晶 ( 《荷花与金鱼 》,2009年香港苏富比秋拍3650万港元成交

)

( 《荷花与金鱼 》,2009年香港苏富比秋拍3650万港元成交

)

“一次我拜访已故摄影史学专家,也是中国艺术家朱沅芷的妻子朱海伦时,她给了我一张1956年拜访常玉工作室的两人合照,背后墙上有一幅绚丽的荷花图,也就是这次香港苏富比拍卖的《荷花与金鱼》。”衣淑凡是研究常玉的专家(著有《常玉油画全集》),也是常玉画作重要的推手之一。90年代初,衣淑凡通过文献梳理和论述的建立,将国人并不熟悉的常玉和他的艺术,通过拍卖创造出难以撼动的市场价值和历史定位。“看过常玉许多不同时期工作室的照片,我注意到他通常会把他特别喜欢的画挂在墙上,就像这幅《荷花与金鱼》一样。”衣淑凡告诉本刊记者。

《荷花与金鱼》大约完成于1955年,是常玉巅峰时期的作品,画面以鲜亮的黄色描绘整株荷花,细长花茎支撑硕大的花与叶,流露出一股傲气。金鱼悠游其中,充满着生命力。荷花造型与构图,应该是参考了张大千1945年完成的巨作《大墨荷》。“自从朱海伦给了我这张照片,我一直好奇这幅画会在哪里。多年来,常玉越来越多的画作重现于艺术市场,我一直在期待这幅画的出现,这么重要的一幅画绝不可能凭空消失。”衣淑凡对本刊记者说,1956年常玉曾将这幅画送去参加法国独立沙龙展,画的背面现在依然贴有当年参加展览时的黄色标签纸。然而自展览之后,《荷花与金鱼》便“消失”于公众的视线。

常玉1900年出生于四川顺庆一个富商家庭,长兄常俊民经商有成,开设了四川最大的丝织厂德合丝厂,二哥常必诚在上海经营一心牙刷公司,常玉负责包装设计。常玉自幼跟随四川书法家赵熙学习书法,颇具艺术天分。1921年北大校长蔡元培提倡勤工俭学计划,常玉随着这股留学热潮前往巴黎学习,从此开始了他一生居留异乡的艺术不归路。早年留法的中国学生都希望能进入美术学院,接受正统的学院教育以实现自己的梦想,徐悲鸿和林风眠先后进入国立巴黎美术学校学习,而常玉则选择与学院派迥异的“大茅屋画院”(Acadómie de la Grande-Chaumióre,又称格朗德·歇米欧尔学院),在这里接触自由的素描技巧训练和培养现代绘画的表现方法。20世纪40年代末,常玉的作品入选法国独立沙龙,但反应平平。不仅如此,据朱海伦的回忆,当时常玉还遭到全艺术界及巴黎华人圈的边缘化,际遇甚为艰难。1966年8月12日凌晨,常玉因煤气泄漏,死在他蒙帕纳斯的工作室里,默默无闻、不被赏识地在巴黎终其一生。

常玉以荷花为主题的创作虽然有却不多,三四十年代,常玉画了一些置于花瓶中或种植于花盆内的荷花静物。50年代到60年代初,他开始探索及发展风景画,其中只有4幅描绘了荷花。衣淑凡介绍说:“这4幅以荷花为主题的风景画中,常玉虽然一如既往地呈现出了他的中国本源及文化特质,但他舍去惯用的西画空间结构,转以传统中国山水画形式主义来表现。有鉴于他与张大千之间的互动与互敬,这几幅风格迥异的作品可以被看成是他们二位之间的对话。即使不是口头对白,至少也是一种以艺术表现的沟通。翠竹与这些荷花是常玉唯一直接表达出国画风格的作品。”

“常玉的这4幅风景性的荷花作品,《荷塘》在‘台湾历史博物馆’,1950年创作的《荷花与红鱼》和《荷塘白鹤》在私人收藏家手里,而这幅《荷花与金鱼》,我们一直认为可能已经不存在了。”香港苏富比20世纪中国艺术部主管李亚俐说,“真是做梦都没有想到,53年后,它会出现在我们眼前。当时是苏富比纽约办公室收到这幅作品的信息,马上通知了香港这边。我们看到作品的照片和背面1956年法国独立沙龙展的参展标签时,才恍然大悟,原来画在这里!”珍藏这幅画作的是一位欧美人士,据悉是他父母在当年去看独立沙龙展时,直接从常玉手中购得,此后一直陈设于家中,即使是搬家数次。至于为何要出售,却不得而知。

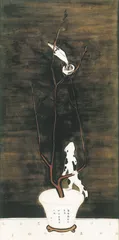

( 《猫与雀》,2009年佳士得春拍4210万港元成交 )

( 《猫与雀》,2009年佳士得春拍4210万港元成交 )

这幅《荷花与金鱼》尺寸非常大,长116.8厘米,宽179厘米,是常玉画过的4张风景荷花作品中尺幅最大的一张。“这4幅风景荷花较之其他的静物荷花及同期的风景画作,气质完全不同,也许常玉重新发掘了深植于中国传统中的对荷花象征性的认知。画中弯曲富有弹性的花茎,显示了一种克服了最艰辛的困难的力量,以及一种对纯洁及崇高理想的追求,似乎常玉时时在提醒自己要保持尊严与坚韧不拔。”衣淑凡说。

常玉生前并没有得到人们的认可,几乎没有什么人收藏他的画。据说在他去世后,他的作品和遗物整批出现在巴黎的拍卖行,直到上世纪80年代,欧洲和台湾地区的画廊才逐步发现其作品价值。常玉生前的藏家大都在欧洲,而被华人圈所认知和接受则是从台湾地区开始的。

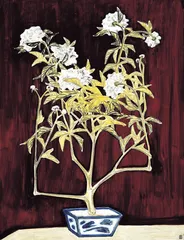

( 《青花盆与菊》,2006年香港佳士得秋拍2924万港元成交 )

( 《青花盆与菊》,2006年香港佳士得秋拍2924万港元成交 )

据业内人士介绍:“常玉作品进入台湾时,海外华人艺术家的收藏几乎都还没建立,常玉是第一个。1992年台北帝门艺术中心办了常玉的个展,随后台湾苏富比将常玉的作品纳入拍卖。当时第一张上拍的作品是《菊花》,有意思的是,这幅画是4个来自台中的藏家集资买下的,分别是经营珠宝、字画、古董和食品行业的。因为当时对常玉不是很了解。”在台湾最早出现的作品,大多来自常玉早期创作,尺幅小,风格也比较讨喜。

按照《拍卖年鉴》1992年以来的成交纪录看,常玉后来缔造的成交价格并非一蹴而就。1995年10月15日台北苏富比推出“约翰·法兰克收藏专拍”,推出包括常玉的油画、水彩、素描、手稿书信等32组拍品。约翰·法兰克(1908~1988)本身是荷兰籍音乐家,是常玉作品的重要收藏家。约翰·法兰克不但给予常玉经济上的支持,也鼓励他的艺术追求,两人曾留下许多的书信记录。当年的拍卖包括《提腿马》、《马上英雄》、《燕子与盘花》、《莲花盆景》等几件重要的油画作品,成交价也不过百万余元台币。但到1997年台北苏富比再度推出摄影家“罗勃·法兰克的常玉”专拍,拍卖共有21件拍品,成交价基本都升至600万至700万台币不等,涨幅相当惊人。2004年春拍香港佳士得《黑底净白粉菊》以465万港元成交,同年同场的秋拍中一件《翘腿裸女》则冲高到734万港元,此后凡是精品一出即获得市场的狂热追逐。2005、2006年现身拍场的常玉精品,几乎件件成交,目前常玉的高价前5名排行都出现在这两年。

2009年香港佳士得春拍以4210万港元成交的《猫与雀》,是目前常玉排名第一的最高价,而这张画在1994年台北苏富比的成交价是522万台币。随后,2009年香港苏富比秋拍中,消失53年后再次出现的《荷花与金鱼》又创出3650万港元的高价。“早期留法画家的作品在中国当代艺术品拍卖市场中的突出表现不是偶然的,既有公认的美术史定位和认知度,又有自己独特和相对一致的艺术面貌,而且在各个阶段都有一定的作品数量保证,这些都是影响到市场表现的重要因素。”业内人士分析,“早期留法画家的作品经过了大半个世纪的心理沉淀,今天的理论界和收藏界已经能够站在一个相对客观的距离进行审视,这些艺术家及其作品的美术史意义被越来越明确和肯定的同时,其市场表现也在稳步提升的基础上逐步实现其价值的真正回归。”■

(文 / 李晶晶) 荷花苏富比香港艺术美术金鱼文化