蒙田的洞见

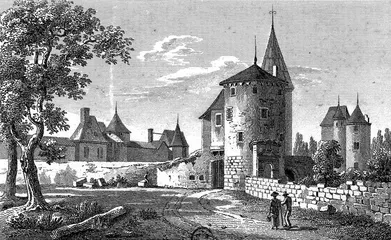

作者:薛巍 ( 蒙田城堡。38岁的蒙田在这里过起了退隐读书生活 )

( 蒙田城堡。38岁的蒙田在这里过起了退隐读书生活 )

平民化美德

蒙田出生于1533年,于1592年死于肾结石。像所有伟大的作家一样,蒙田的论述仍然适用于现在的时代。萨拉·贝克韦尔说,在20世纪上半叶,蒙田“自由和不受蛊惑的思考”对茨威格那样反抗纳粹迫害的人来说非常重要,现在,他仍向我们解释了为什么虐囚是错误的、徒劳的。他说:“刑讯是一项危险的创造。我觉得,这与其说是追查真相,倒不如说是考验体力。因此,能够顶得住刑讯的人便可隐瞒真相,而受不住刑罚的人则会胡乱供认。倘若没有犯下被告之罪的人,能相当坚强地顶住刑罚,犯罪者为什么就做不到呢?他换回的酬报是可免一死啊。”

1571年2月28日,在38岁生日那天,厌倦朝廷之苦差与公职之重负的蒙田决定退隐至缪斯的怀抱,在平静与安稳中度过所剩无几之余年。他把一把椅子、一张桌子和千余册书搬进自家古堡的塔楼,开始自由、安宁、悠闲地在那里写作。他有书籍做伴,有缪斯赋予他灵感,有过去的经历作为素材,还有家里殷实的收入供他花费。20年间,他写了1000多页,在他59岁去世前仍在修订。

《纽约客》记者简·克雷默说,蒙田的退隐很大程度是一种虚构。实际上,他仍然参加周围最好的派对,参加所有重要的婚礼——还被拖到了他自己的婚礼上。他跟漂亮、受过教育、读过他手稿的女子通信,在城堡里招待那些聆听他教诲的富家子弟。在《论自命不凡》的结尾,他说他在55岁才遇到玛丽·古内尔,“她对我的爱十分热烈,我爱她甚于爱自己的亲生女儿”。中间他也曾离开过他的书房。1580年,他离开他的塔楼,出去旅行。1581年,他又离开塔楼,就任波尔多市市长,两年后又连任了一届。

蒙田是一个不寻常的人,4岁起,为了让他学到纯粹的拉丁语,他的父亲雇不懂法语的德国人教他拉丁语,以致他6岁时还不会说自己的母语法语。大概是在1567年,他父亲交给他一部雷蒙·塞邦500页的拉丁文手稿,让他有空时翻译成法语。

( 蒙田

)

( 蒙田

)

蒙田在书中讲述了他自己的不寻常之处。“对于乔叟、西塞罗甚至莎士比亚是什么样的人,我们只能猜测,蒙田则告诉了我们他是什么样的人。”他说他掌管着家里的事务和产业,但他既不会用筹码计算,也不会用笔计算,甚至大部分的钱币他都不认识。他不知道酵母在做面包时派什么用场,也不知道葡萄酒发酵是什么意思,他脑子缓慢、迟钝,对于要动脑筋的游戏,如国际象棋,只知道最基本的东西。

他还像希罗多德一样,收集奇怪的信息。他的一些随笔,像《大拇指》,收集的是古希腊和雅典的做法,如一位罗马骑士,不想让他两个儿子参军,就把他们的大拇指剁掉。蒙田对奇异的生理现象也很感兴趣。他之所以是最有趣的随笔作家,就是因为他对外部世界很感兴趣,并用自己的经历加以报道。

萨拉·贝克韦尔的新书题为《怎么活:蒙田就这个问题给出20种回答的一生》。蒙田说,他要学习的就是关于认识自己的学问,关于教自己如何享受人生、如何从容辞世的学问。对于“怎么活”这个问题,蒙田最简短的回答也许会是一个很老套的建议:要活得从容淡定。但他漫谈式的回答则更加有趣、更加多元。“我希望对事物有充分的了解,但却不愿意付出高昂的代价。我的目的是悠闲地而不是劳碌地消度余生。如果我阅读遇到困难,我也不会为此费尽脑筋,经过一两番思索,我就会撂下来。我没有做过任何繁重的工作,我做的几乎总是自己的事情。如果说我有时也为别人做事,那只是因为有一定的条件,即我做这些事是在我觉得合适的时间,而且是以我的方式来做。另外,请我做事的人都想相信我,了解我,而且不来催我。要知道有本领的人能让脾气倔强和患喘息症的马为自己干活。”

瑞士洛桑大学政治思想史教授冯塔纳在《蒙田的政治思想》一书中说,在蒙田关于人生哲学的论述中,除了吸取了斯多葛派的禁欲主义、伊壁鸠鲁式的享乐主义和皮浪式的怀疑主义之外,还有一个主题是偏爱中庸的情感,否定对美德做超凡入圣的理解。蒙田有一定的反智倾向,他在《随笔集》中说:“最被人看不起的是因其纯朴而居于末位的阶层,但是,这一阶层的生活却是有条不紊。农民的习俗和谈话,我觉得要比我们那些哲学家的习俗和谈话更加符合真正的哲学的规定。平民更加明智,因为他们的明智是根据自己的需要而定的。”

蒙田认为,活着不仅是最基本的活动,而且也是我们诸活动中最有光彩的。有人说:“如果我能够处理重大的事情,我本可以表现出我的才能。”但蒙田认为,懂得考虑自己的生活,懂得去安排它,是最重要的事情。他说:“天性的表露与发挥作用,无需异常的境遇。它在各个方面乃至在暗中也都表现出来,无异于在不设幕的舞台上一样。我们的责任是调整生活习惯,而不是去编书;是使我们的举止井然有致,而不是要打仗,去扩张领地。我们最豪迈、最光荣的事业乃是生活的写意,一切其他事情,执政、致富、建造产业,充其量也只不过是这一事业的点缀和从属品。”

人不但应当能够在特殊的情形下坚守美德,更应当终其一生都保持操守,自觉而有尊严地履行日常生活中的义务。人最卓越的成就,在于他能够以平和、可敬的态度过着完全是平凡、诚实的生活,在诚实、真诚、善良这样简单的品德上从不疏忽。

平静表面下的激情

蒙田的退隐、关于应该如何活的论述令帕斯卡等人非常不满,他们谴责他那种随意的生活方式和无拘无束的态度。他们认为,蒙田的轻浮与超脱是缺乏责任感的表现,《随笔集》漫无边际、自我观照的风格被认为表现了作者的虚弱自大。

冯塔纳指出,这些人都没有看出蒙田《随笔集》的修辞策略:“蒙田决心以温和的语调反对偏颇的总结论断,以常识反对狂热的说教,以谦逊和怀疑主义反对武断的确信,以讽刺反对傲慢。但支持他整个创作事业的是激昂的情感:他狂怒、憎恶、义愤填膺、七窍生烟,却小心翼翼地把它们控制在悠闲的漫谈式随笔的平静表面之下,只有在不留神的时候才出人意表地发作一下,犹如一道闪电划过书页。潜伏在字里行间的激情给他的文字添上了血肉,使这部作品和那些造诣高深的知识分子的博学之作相比,更加引人入胜。”比如,他讽刺说,“出生在道德败坏的世纪里并非坏事,因为同别人相比,你不用花费很多的气力就会被认为是有道德的人。在我们的时代,只要不杀害父母,不亵渎神明,就是个正派、诚实的人”。

《随笔集》后来数卷的创作远不是在超然物外、与公共生活隔绝的情况下进行的,与此同时蒙田经历着令人痛苦的宗教战争。“蒙田《随笔集》的一个切入点来自作者的一系列情感反应:随着战争的恐怖与日俱增,他的怒气、怜悯和义愤之情不断高涨。”当权者蓄意采取某些行动,导致无辜的人民遭受不必要的、残酷的苦难,这触怒了蒙田,在他眼中,这是不可容忍的对自然正义的破坏。

他看到,人类可悲地分裂为两个群体:享有特权者和生命一钱不值者,腰缠万贯者与穷困潦倒者,压迫者与受迫害者,主人与奴隶。蒙田认为,这种不公正并非一种正常状态。大自然让人类遭受疾病和死亡的威胁,在原始社会,人们无疑生存在十分贫困和不安全的环境之中,他们要为存活下来付出艰难和痛苦的努力。但是,只有在较为复杂的文明社会中,才会有人因为当权者的虚荣和野心而成为牺牲品。如果说在自然状态中,人类会暴虐、残酷,那么只有在文明社会,他们才会打着维护正义的幌子犯下罪行。

蒙田认为,人与人之间的不平等不是历史的必然、无法逆转,他并没有把历史看做是人类逐步堕入道德败坏的过程,他认为历史是一个复杂的、本质上开放的过程。要探究的是个体对罪恶行为的责任,而非某种关于人类沦丧的普遍性观念。

蒙田批判那些利用手中的权力镇压不幸者的人:贪得无厌的官吏、肆无忌惮的法官、无情的殖民者。但他相信,要为道德危机负责的不仅是社会的上层。“我们每个人都对促成这个时代的堕落做出了自己的贡献:一些人贡献了背叛,另一些人贡献了不公正、专横、贪婪、残酷,这些随他们手握的权势大小而定;而无权无势的人则带来了愚蠢、虚荣、懒散,我便是其中之一。”■

(文 / 薛巍) 蒙田洞见