江志强和他的百老汇电影中心

作者:马戎戎 ( 江志强

)

( 江志强

)

BC MOMA开业当天,江志强专程飞到北京,为这家北京唯一的艺术影院做宣传。

平时,江志强是不怎么接受采访的。戛纳电影节上,他背着一个双肩包,混在人堆里,身边没助手也没下属,看上去像个“老文艺青年”。《色·戒》声势最大的时候,千方百计要来他在美国的电话号码,打电话给他,电话那头的声音说:“我生病了,在住院,不能接受采访。”

“我是做幕后的,有话就让幕前的人说吧。大家喜欢,都是导演的荣誉,电影不好,要骂,也去骂导演吧——电影不赚钱,我也是受害者啊。”解释他的低调时,江志强的眼神里带着点淘气。

有人当面赞誉他是“香港电影之父”时,他居然像个孩子似地红了脸。

“拍《卧虎藏龙》片的资金,是我们以自己的公司向银行贷款,由我、江志强及徐立功三人担保,自己经营出这笔钱来的。而影片未完成前,所有风险也都由我们三人承担。”《十年一觉电影梦》里,李安写过这样的话。

( 电影《木乃伊3》剧照

)

( 电影《木乃伊3》剧照

)

1500万美元投资的《卧虎藏龙》是一部完全的独立制作,它开拍的1999年,整个华语电影都处于低迷中。李安到新疆准备开机时,台湾投资方突然撤资,使得李安陷入了极度被动。

“当时觉得李安是个很好的朋友,就把自己的钱拿出来了,没想太多。”江志强说。接下去一年,江志强从美国帮助李安游说来了750万美元,成为《卧虎藏龙》得以继续拍下去的关键。

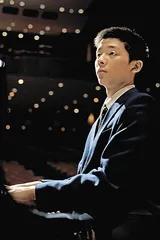

( 纪录片《音乐人生》剧照

)

( 纪录片《音乐人生》剧照

)

结果,《卧虎藏龙》在北美赢得1.28亿美元的票房,让全世界华语电影看到了一条打开北美电影市场的全新途径。2001年,张艺谋带着《英雄》的剧本找到了江志强,最初预算只有几千万元人民币。在江志强的鼓励下,张艺谋把预算提高到2.5亿元人民币。江志强后来说:“我们当时目的很明确,要把《英雄》打进海外主流市场。”

然而,并不能简单地以“商人”来解释江志强。“我妈妈经常问我:‘哎,你什么时候退休啊?’我说:‘把钱赔完就退了。’她说:‘你不要把我退休的钱赔掉就好了。’”江志强曾经对媒体这样开过玩笑。

( 电影《狼灾记》剧照 )

( 电影《狼灾记》剧照 )

事实上,他出品过《卧虎藏龙》、《英雄》、《色·戒》、《木乃伊3》这些“赚钱”的电影,也出品过大量“不赚钱”的电影。他和内地许多艺术电影导演的交情,可以追溯到上世纪90年代。

“我和江志强是老朋友了。”为《狼灾记》采访田壮壮时,他曾经这么描述过他和江志强的关系。他们的相识和合作,是从《蓝风筝》开始的,之后的《小城之春》和《吴清源》,田壮壮都得到了江志强的协助。2009年,江志强投资了《狼灾记》。

( 电影《英雄》剧照 )

( 电影《英雄》剧照 )

“我从来没有站在投资者的角度去对待这三个人。”江志强说的这三个人,指李安、张艺谋和田壮壮。在他眼中,他们都是他的朋友。

江志强运营的安乐影业,前身据说是女星夏梦创立的青鸟影业。江志强的父亲江祖贻自夏梦手中购得“青鸟”,改名“安乐”。江祖贻一生致力发行华语电影和经营电影院,1994年的13届香港电影金像奖颁奖礼上,江祖贻获得“专业精神奖”。13岁,江志强便跟江祖贻去丹麦买片,买下了自惊险片到色情片的多种类型的电影。

江祖贻为人简朴,那时他经常乘坐半夜起飞的航班,为的是省下一晚住宿钱。江志强秉承了朴素的家风,至今坐飞机都以经济舱为首选。

在香港电影人里,江志强是较早与台湾和内地电影人合作的。1989年,江志强接下安乐影业时,正是港片拍摄的黄金时代。江志强觉得:“当时已经有太多大公司在拍电影。我认为没有必要去和大公司争一些港片的拍摄机会,如果非要去争,就会把价钱提高了,所以,当时我就在台湾、大陆这些地方投资拍一些电影。”江志强负责了李安的第一部电影《推手》在香港的发行,《蓝风筝》也有江志强的投资。1986年,政策刚开放,江志强在深圳投资建立了南国电影院。2000年前后,百老汇院线进入北京,新东安影城和新世纪影院先后开业,成为北京最早一批开办的高档多厅影院。

目前,百老汇院线在全国已经拥有了13家影院,环球、索尼两大好莱坞公司的影片在华语区的发行工作也固定在安乐公司手中。

然而江志强自己最喜欢讲的,却是他1996年7月在香港的油麻地庙街附近开设的艺术院线“百老汇电影中心”。百老汇电影中心有4个映厅,每年放映至少50部以上的非主流电影。

“上世纪90年代,香港有很多大的商业片,好莱坞的、香港的,观众只有在香港国际电影节才可以看到艺术电影。那时我看到,每年香港国际电影节,票房都是满满的,满座率都非常高。我们就觉得,香港这个地方真的需要艺术电影。因为一个多元化有活力的城市,不能每天都只有大片、商业片,于是我们公司在80年代后期就开始积极推广开一些艺术影院。当初都是一部两部在各个影院放,到1996年,才有了一个全面的、每天都有艺术电影放的电影院。”江志强介绍说。

不同于其他影城建设在大商场里,江志强坚持百老汇电影中心是一座独立影院,在寸土寸金的香港,这是一个相当奢侈的决定。

“在商场里面消费文化比较重,我们是独立的一个影院,对将来建立我们的气氛比较容易。”麦圣希说。他是百老汇电影中心的总策划。

江志强提到了“爱”:“我们都很爱电影,都相信电影对人类来说,是很重要的精神领域的东西。”

香港的百老汇中心,除了影院,还是书店和咖啡馆,咖啡馆的名字叫“库布里克”,借此向那位伟大的导演致敬。

你来到这里,除了看电影,也可以慢慢享受一个很悠闲的氛围,这个我们觉得对电影中心的气氛起了很大的作用。在“库布里克”里也会做很多不同的文化活动,比方说新书发布会、诗会、小剧场之类的活动,每周也会有一个小型的音乐会,

百老汇电影中心成立至今,很多小众的、原本不可能上商业院线的电影从这里走了出去,比如纪录片《音乐人生》。“我们一开始就放几场,但是场场爆满,后来我们放了100场都满,然后参加了金马奖,金马奖赢了3个奖项,到现在已经在两家影院公映。”麦圣希介绍说。对于这样的影片,他们提供的是完全“个性化”的帮助。“我们自己花了很多时间和导演去谈,并且根据这部影片的特点去想发行的方法。这些年轻导演其实很需要这样的渠道,他们需要放映的空间面向观众,慢慢培养自己电影的创作。”

得益的不仅是港台的文艺片导演。许多内地的文艺电影导演,都得到过百老汇电影中心的帮助。这里是贾樟柯的《三峡好人》、管虎的《斗牛》、杜海滨的《1428》,走出内地的重要一站。

在香港这个被称为“文化沙漠”的地方,百老汇电影中心培养了许多艺术青年。江志强举了个例子,有一位做空调的职工,非常喜欢来百老汇电影中心看电影。看着看着,他慢慢开始学习拍电影和创作。到百老汇电影中心10周年的时候,这位职工已经开始自己写小说了。

不同于其他影院,百老汇电影中心采用会员制。14年来,百老汇电影中心在香港已经发展了1万多名会员。这些会员每年缴纳会费,是百老汇电影中心能够存在下去的一个重要经济来源。

然而江志强说,香港百老汇电影中心到底是赚是赔,他并没有计算过,因为这已经超过了赚与赔的范畴,“我们看事情要宏观一点儿”。

大概三四年前,江志强开始筹备北京的百老汇电影中心,两年前,江志强遇到了当代MOMA的老板张雷。经过两年的商谈,北京百老汇电影中心决定落地在当代MOMA。北京的百老汇电影中心依然是一家独立影院,楼下是书店,这里可以出租影碟,对面就是库布里克咖啡馆。

“在这里,你可以享受一段和电影有关的时光。”百老汇电影中心的节目推广经理吴靖说。

2009年12月29日开业当晚,北京百老汇电影中心举办了第一个影展——罗马尼亚影展。接下来,这里还将举办“谢晋电影回顾展”。

艺术影院最大的难题是片源。安乐北京电影发行有限公司总经理姜伟承认,这同样也是BC MOMA无法回避的问题。中国对进口片数量有政策限制,很多国外艺术片很难进影院放映,因此以后BC MOMA可能主要以上映国产艺术片和举办影展为主。

“这四五年中国的电影市场发展非常快,每年以30%的速度在增长,电影制作数量也从四五年前的七八十部恢复到现在的400多部。除了很多商业大片,还有很多电影应该有机会有能力呈现给观众。北京的百老汇将给国内的独立制作电影、好的艺术电影,还有本地的青年导演的作品提供展现给大家的窗口。北京和香港还是不同的体制,我们没有香港那么自由,但我们会在体制允许的范围内,尽量给观众搜集到更多更好的国外优秀电影,与各国驻华大使馆、文化馆、资料馆的合作也正在进行。”姜伟说。■

“最好的武侠电影还没拍出来”

——专访江志强

三联生活周刊:《卧虎藏龙》当年在美国是以独立制片的形式制作并发行的,然而却直接带动了华语电影界投拍所谓的“古装武侠巨制”风潮。近两年来,所谓的“古装武侠巨制”在美国和欧洲市场票房和反响并不佳,比如《赤壁》是2008~2009年度华语电影界规模最大的制作,然而《赤壁》(上)在美国只卖了300多万美元,《赤壁》(下)连影院都没有进。你认为“古装武侠巨制华语片”的模式在国内还能流行多久?

江志强:其实《卧虎藏龙》到现在已经差不多10年了。我认为,古装武侠片目前的状况很大程度和我们自己有关——我们自己的武侠片没有根据时代进步,想出一个新的拍武侠片的概念。《赤壁》在美国的票房和影响力都没有《卧虎藏龙》好,因为美国观众觉得《赤壁》的场面他们在其他的电影里都看过,不够新鲜。当时《卧虎藏龙》为什么能成功呢?因为李安处理的武侠世界,西方人还没有看过,他们觉得很新鲜。那么武侠片是不是从此就没有了?我的答案是,比《卧虎藏龙》好的肯定还有,但是还没拍出来,还在等待我们中国的导演、制作人去努力弄出来。

三联生活周刊:那你认为,突破《卧虎藏龙》,要从哪些方面入手呢?

江志强:每一个方面都可以有突破:故事、演员、打斗方法……很多很多。故事要更吸引人、动作要更漂亮更特殊、真实动作和特技的比例安排得更理想。

三联生活周刊:现在大家都在谈《阿凡达》,《阿凡达》对3D技术的使用和规模堪称电影史上的革命。你认为技术的发展是电影发展的根本吗?

江志强:《阿凡达》为什么这么成功?技术只是其中之一。我认为无论什么电影,到最后观众还是要看故事,看剧情,看人物。《阿凡达》的成功不单靠技术,它的故事、它的造型、它的人物都很吸引人。仅仅谈技术,《阿凡达》没什么了不起的,《苏乞儿》已经做到了,但是我们超过不超过它,就要看我们的故事我们的人物。

其实中国人有一些东西是老外永远没有的,比如说武侠。即使是以3D技术来拍电影,美国人也弄不了武侠,只有袁和平能办到。

三联生活周刊:3D技术的发展,是电影院制度的一个重要生机……

江志强:不,我告诉你,《阿凡达》以后,全球历史最卖座的电影还是一个2D电影,不是一个3D电影——《阿凡达》卖不过《泰坦尼克号》。

三联生活周刊:网络的发展的确对电影院造成了巨大冲击,那么在网络时代要怎么保证观众都进电影院呢?网络时代影院的核心竞争力在哪儿?

江志强:打击盗版不是你去拍立体就可以解决的,我看很快就可以盗版立体的,现在就可以。但问题是,你在网上下载下来不好看——十几年前就有盗版啊,为什么《泰坦尼克号》还卖得这么好?因为盗版看不过瘾,所以要去大银幕,跟女朋友一起看,才过瘾。电影院的竞争力永远都在。在电影院看一个电影和在电脑上看是两码事,所以电影院要保持进步,要立体,要大银幕,要舒服,要给消费的人大量方便,但最重要的永远是电影要好看。

三联生活周刊:面对好莱坞不断领先的优势,华语电影怎样保持竞争力?

江志强:技术方面,《阿凡达》这些技术,只要制作规模够大,我们也能够请到美国人来做技术特技,没有什么大不了的。但问题是中国市场要越来越大,要越来越大才可以把技术制作费用撑起来。美国电影为什么这么厉害呢?因为有全球的人来支持美国电影。我们为什么不能和美国比?因为现在只有一点点人在支持中国电影。所以中国要和美国人竞争,首先要大部分人都支持中国电影,我们才能有这个起点和美国人竞争。如果以后每一部中国电影的票房都有七个亿八个亿,《阿凡达》用多少钱拍,我们同样可以用多少钱拍。我们需要更多的中国人来继续努力,只要中国的市场够大,我们也可以竞争。

三联生活周刊:很多人说现在中国电影以每年30%的速度在增长,但是在高速增长的背后,电影的题材和类型相对不丰富。你认为让中国电影题材丰富起来的关键点是什么?是分级吗,还是别的?

江志强:分级是一个起点,其实从现在的电影表现,通过《三枪拍案惊奇》和《十月围城》可以看到,电影类型已经逐渐开始丰富。其实我觉得现在题材蛮开放的,只是我们做电影的人要努力,要更努力。

三联生活周刊:你还会再和李安合作吗?

江志强:还是会合作,大家都是好朋友。但他还在美国拍片,正在筹备一部大预算的电影,可能未来几年都不会回来拍戏。

三联生活周刊:当年你们合作《卧虎藏龙》时,李安的艺术声誉还主要来自文艺电影范畴,那么目前你有没有打算在内地寻找类似的有潜力的年轻导演?

江志强:有。刚刚和一个中国导演拍了一部戏叫《海洋天堂》,他以前是一个没拍过电影的人,是凯歌的一个编剧。电影拍得很好,我们也会努力在海外做推广。■

(文 / 马戎戎) 江志强百老汇电影中心志强赤壁北京电影卧虎藏龙阿凡达狼灾记香港百老汇中心武打片百老汇武侠片中国电影李安电影剧情片爱情电影美国电影电影节科幻片英雄