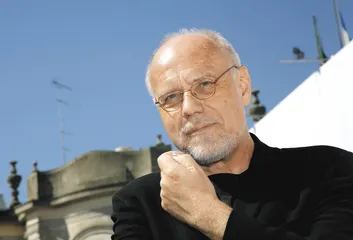

马克·穆勒的电影人生

作者:李东然 ( 马克·穆勒 )

( 马克·穆勒 )

接受本刊记者的专访时,已有挑灯夜战的感觉,工作人员问他,需不需要休息一下,他回答:“哦,在中国我总还是20岁的帅小伙。”

有这样一种惯用的说法,威尼斯电影节是中国电影的“福地”,这不仅是指1956年司徒慧敏和蔡楚生第一次向西方推介中国电影,更是指在过去的这半个多世纪里,威尼斯电影节对于中国电影异乎寻常的关注,从《大红灯笼高高挂》、《爱情万岁》、《阳光灿烂的日子》、《一个都不能少》,直到《三峡好人》、《1428》,几乎每一年的威尼斯电影节,都留有一道属于华语电影的风景线。

结缘中国电影

马克·穆勒很乐于讲起他和中国电影之间的故事,以说明自己的“钟爱”,既不夸张也不突兀。“1975年我就来到了中国,一方面我大学学习的专业就是中文,另一方面1968年的‘学运’在整个欧洲有非常轰动的影响。当时有一批关于中国的电影小说在欧洲出现,比如戈达尔电影里不断出现的中国符号,当然其中所表达的中国,实际上是片面的中国面貌,但已经让年轻人心驰神往,很幸运的是,我很快实现了这个愿望。”

作为一个从事人类学社会学研究,同时热爱电影的欧洲年轻人,来到中国后,马克·穆勒看到的反而是一些阿尔巴尼亚侦探片、罗马尼亚古装片,还有《卖花姑娘》之类的朝鲜电影。1975年的中国几乎看不到中国电影的存在:“那时候中国盛行的是样板戏,电台里、戏院里都在演样板戏,耳濡目染,我也成了样板戏研究者,可那时我还不知道,这正是我对中国电影认识的起点。”

“当时我印象最深的是那出《磐石湾》,感到很不同寻常。当时我的思路是,样板戏是反传统的,但是这出戏却很有趣,尤其是结尾的打斗部分,和传统京剧《三岔口》片段如出一辙,分明是向传统的回归,于是我就记住了导演的名字谢晋,觉得这个人不一般。”

之后,就因为谢晋这名字,马克·穆勒又看了《春苗》,一部典型的“文革”电影,但谢晋真又给他不小的惊讶。“简直是好莱坞工业化技巧和中国故事的完美结合,谢晋在体系内部反体系本身的书写,让我联想到那些我一直都很钟爱的雅克·图尔纳,或者希区柯克等电影大师。他们的共同点是深谙了经典电影语法,把全新的属于自己的表述方式放进类型片、经典语法的内部结构中,从而完成关于电影现代性的改造,也就是后来我所定义的现代电影萌芽的一个重要部分。谢晋的电影竟给我这种相似的感受,这让我觉得中国电影是值得研究的命题。”

1976年,马克·穆勒从辽宁大学转到南京大学,进修中国当代历史。“四人帮”被粉碎后,建国后拍摄的老电影浮出水面,比如《地道战》、《地雷战》、《南征北战》,“老电影最让我看得津津有味,那种趣味对我来说,可以说成一种幸福的感受”。

“实际上,‘文革’后期的老电影还是有限,但这已经让我发现中国电影有一种独特的历史,有比较风格化的阶段,比较朴素的阶段,甚至很早就已经有了类型化影片。中国电影很丰富,有其自身的现实性,这一点很像意大利电影,尤其可贵的是,中国电影导演越是在极端不自由的创作环境下,越是大写了人的存在。比如谢晋的政治电影,突出的不是作为影片背景的政治,而是那些受苦受难者的情感和精神世界。作为一个外国人,我很明确自己看谢晋电影的时候,所掉的眼泪不是为了中国政治,而是为那些东西方也都相通的人性。这点恰是我对很多中国电影难舍难忘的根本。”

回国后,马克·穆勒并没有按部就班地从事自己的音乐研究,对中国电影的研究,尤其是对中国老电影的思念,使他毅然改行成为电影评论家,并且主要从事关于中国电影的推广。1981年他在都灵举办首次中国电影节——电之影(Electric shadows)。“迄今为止那也是欧洲规模最大的中国电影回顾展,展映了1924到1981年的135部中国电影,轰动整个欧洲。”他告诉本刊记者。

电影节主席的标杆

至今马克·穆勒可以坦率地开这样的玩笑:“没有那次的中国影展,没有丰富的中国电影,威尼斯电影节的主席位子怎会有属于我的一天?”

正是中国电影展映后,穆勒顺理成章地成为威尼斯电影节亚洲区选片委员,从凌子风的《原野》亮相展映单元,到1989年侯孝贤的《悲情城市》问鼎金狮,再到90年代后大陆第五代、第六代导演的集体上位,他用了18年为威尼斯电影节本有的多元中,添上了日渐重要的中国图景。而对于中国电影的一次次成功推手,对于穆勒本人而言,更是其审美实力的证明。“大都是我一手选拔出来的中国电影,不管是谢飞、张艺谋,还是陈凯歌,我甚至是他们接触到的第一个外国电影人。比如田壮壮,我认识他在1979年,那时他还没有拍过长篇电影,唯一拍过短片《被爱情遗忘的角落》,那时我们就是很好的朋友。”

马克·穆勒从不否认,自己对中国电影的感情中,确实夹杂着个人成长中的国别偏好,甚至也免不了与中国导演间越来越紧密的私人情感。但是他说,自己也不会让个人感情影响到有关电影艺术价值的评判。早在大多数西方观众还抱着猎奇的心态接受中国影像时,他已经定义了“中国新现实主义”的存在,至今,这仍旧是他心中优秀华语电影的标杆。

“这又不能不提到谢晋,我最初是在谢晋电影中看到这种令人动容的存在。比如至今我都认为,谢晋的电影是有价值的,因为我们能从中看到中国半个世纪甚至更长时间的历史。我们从他的影片中看到中国的变化,特别是看到了中国人精神面貌的变化,并且这种变化在电影中是持续的、清晰的,它不像有些商业片,时而很模糊,甚至是歪曲的。一位导演的电影始终是和他的国家的历史在一起展开,说明这个导演很忠实于历史,很忠实他的国家。”

马克·穆勒告诉本刊,庆幸的是,在过去的二十几年里,他能够不断地在中国电影中体验到这种现实主义的存在,一些优秀的中国电影,甚至更新了他作为一个意大利人,对现实主义本身固有的理解。“如今在我看来,电影里的现实主义不应该是剧本里的现实主义,也不应该是拍摄方式上的现实主义。看一部优秀的电影,好像脚踩在小石头上去跨越一条河流,优秀的导演总是给你指明了第一个、第二个,甚至第三个小石头在哪里,但是第四个、第五个就留给观众自己寻找,重要的是也留给观众足够的情感,足以跳到河的对岸。”

身为以艺术气质著称的威尼斯电影节掌门人,同时也是著名的电影史论家,马克·穆勒有资格对自己的电影美学滔滔不绝,但并不广为人知的是,他并不是一位满足于铺设空中楼阁的纯理论派电影人。早在上世纪90年代,他便开始以制片人身份直接参与电影创作,至今已收获颇丰。《无主之地》获第74届奥斯卡奖最佳外语片奖,《无记名投票》获第58届威尼斯电影节最佳导演奖等,同时他也与中国导演张元合作,《过年回家》在第56届威尼斯电影节斩获最佳导演奖在内的5个奖项。

显然,身为制片人的马克·穆勒,在竞争惨烈的电影市场面前,仍是寻了熟门熟路的电影节作为自己电影的安全出口,但是他说,短兵相接也足以体验了电影市场对创作行为产生的不可抗拒的作用力。不管是在意大利,还是在中国,虽然两国的市场本身处在不同的发展阶段,创作者却不约而同地面临着同样的困境。

“比如欧洲现在的状况是,一种是大制作的、向着好莱坞看齐的电影,甚至出现十几个欧洲国家的合作拍摄,一种可以说极小成本的电影,大多是一些年轻人的试验作品,像是一种贫富分化,中等成本的影片很少见。在中国也是这样的状况,在我看来,两个制片方式,小成本影片和大制作影片的过分对立是电影艺术前进的桎梏,挤在小成本电影中的有怀揣理想的年轻人,也有只想要弄一部电影玩玩的人,他们实际都是盲目而缺乏原则的,这并不稳固的基础也会造成相对高端的大制作影片随波逐流,比如朝喜闹剧一个电影类型扎堆儿的现象。同时市场运作中弥漫的商业因素会把水搅得愈发浑浊,使更多人忘了自己为什么拍电影。中国眼下的电影市场,在我看来,产业进步和升级的出路不仅应该有电影基业的进一步巩固,更重要的是要有更多导演能有自己的梦想,能坚守住自己的道路,利用自己与观众之间达成的信任,游刃有余于市场之中。他们对于自己梦想的坚持,不仅可以成就个人作品中艺术价值和商业价值的完美统一,更可能对整个市场大环境产生积极的影响。”

在意大利,如今马克·穆勒的另一重身份已是电影学院的教授,他告诉本刊,他总是会在见到学生第一面时,就和那些年轻人聊清楚这样的话题——这个时代,电影为什么而存在?

“我觉得,我们的时代有这样一个危险,电影终会被传媒这块大陆吞并。我们每天的生活里、工作里已经遭遇到越来越多的影像,问题是,我们为什么还需要电影?我能想出的答案是,只有当你需要根本的、原创性的、从人出发并且有完整思考逻辑的影像时,才是别的媒体不能满足你的,才产生电影存在的意义。在这个时代,媒体的引导性越来越是一种不可抗拒的潮流,但是假如你想要反潮流游泳,需要用自己的方式行动,那么电影就是武器,它给你这种可能。我想让每个年轻人面对电影时,先想清楚这样一点。”■

(文 / 李东然) 马克人生穆勒电影人生中国电影谢晋安德烈斯·穆勒电影爱情电影喜剧片美国电影电影节