士林夜市里的台北艺术中心

作者:钟和晏 ( “我对这些负面的批评一点都不担心。”库哈斯说

)

( “我对这些负面的批评一点都不担心。”库哈斯说

)

一分为三的火锅

在解释台北艺术中心(Taipei Per-forming Arts Center)的建筑概念时,雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)用了一张鸳鸯火锅的照片。照片是在士林夜市某个小吃摊上拍的,注满红汤、漂浮着油腻的铁锅被分隔成3个独立的小空间,共享着同一个圆。他不断地表达对于台北那个著名夜市“令人难以置信的强度和美感”的赞美之情,“不仅仅空间安排上有非常精细的制度,食物本身也有复杂有效的排列系统。不同的事物如何彼此相邻形成一个整体,事实上,这可以作为我们整个方案的一种隐喻”。

招标单位——“台北市文化局”,总预算约新台币38亿元(约8735万欧元),预计2014年6月完工的台北艺术中心将是一个以大型歌剧、音乐、戏剧等演出为主的表演艺术中心,也是台北市文化局多年来第一次进行大规模国际竞标。最后,OMA(大都会建筑事务所)在24个国家、135个参赛方案评选中获得第一名,2009年8月末与台北市文化局正式签约。

“这个案子是我们台北市文化局第一次进行这么大规模的国际竞标,破了几个过去的纪录,总共24个国家、135个设计方案,是参与的国家和件数最多的。其次从评选结束到签约大概花了半年时间,这也创了纪录,像高雄卫武营艺术文化中心一直拖了18个月才签约。”台北市文化局局长李永萍说。

未来的表演艺术中心位于城市北部基隆河与双溪交汇处,西临承德路,南临剑潭路,东侧隔文林路与捷运车站相对,一处充满当地地域色彩的基地。这样,一个通常被认为属于高雅艺术的音乐厅与剧场,将在五光十色、繁杂喧闹的夜市小吃摊位中,从包裹着浓重色香味的烟火气中崛起。

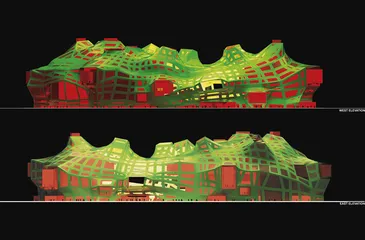

( OMA台北艺术中心方案的有趣之处在于三个剧场被前后翻转,剧院的观众席部分在建筑物的外立面朝三个方向伸出来,不同的功能有不一样的造型

)

( OMA台北艺术中心方案的有趣之处在于三个剧场被前后翻转,剧院的观众席部分在建筑物的外立面朝三个方向伸出来,不同的功能有不一样的造型

)

“我们从来没有碰到这么理想的建筑基地,在这样独特的城市、独特的地点,场地的选择非常好。”库哈斯在那天的签约仪式上说,虽然言辞中包含兴奋,他的脸上还是一副冷漠的表情,“在这个方案中,我们试图把当地风俗文化和高文化结合在一起。通常新的建筑物出现之后会改变当地的生活模式和原有的风貌,希望将来动工之后,新的建筑物能够避免这一点。”

“因此,这个建筑本身就是要把所有现成的能量和周围的环境吸收进来。这里不是城市中心地带,但是从人流的数量和密度来说,它处于中心位置,也是完美的建造地点。”库哈斯的搭档奥雷·舍人(Ole Scheeren)用他悦耳动听的语调补充说。

( 台北艺术中心基地图

整个建筑的方形量体被两条轴线切分,水平轴向上是大剧院和多功能中剧场,位于垂直轴向上的是镜框式舞台中剧场

)

( 台北艺术中心基地图

整个建筑的方形量体被两条轴线切分,水平轴向上是大剧院和多功能中剧场,位于垂直轴向上的是镜框式舞台中剧场

)

早在马英九担任台北市长的任期内,台北艺术中心已经被着手规划,当时预定的是士林废河道美仑公园旁的一块商业用地。2007年现任市长郝龙斌上任后,考虑到交通便利及观光价值,决定把预定地移到士林夜市旁边,期望与邻近的台北市立美术馆、“故宫博物院”等一起形成一个文化圈。那里本来就属于市政府管理的机关用地,最早是基隆河的旧河道,是多年前整个河道整改之后才出现的地块。

在台湾,要取得一块比较大的土地,通常赞成的、反对的声音都需要被照顾好,不过这一次,似乎所有人都认为市政府做了很好的选择,而对于向来擅长打破界限的OMA来说,尤其获得了可以大展身手的理想沃土。

( 库哈斯设计的威利剧院(Dee and Charles Wyly Theatre)位于达拉斯表演艺术中心

)

( 库哈斯设计的威利剧院(Dee and Charles Wyly Theatre)位于达拉斯表演艺术中心

)

“OMA所有成功的项目都试图运用与其他人不一样的方法和地段,从中找出关系和关键点,来发明他们的建筑声明。”都市实践事务所主持建筑师刘晓都评价说。

“19世纪及20世纪初的歌剧院是高尚场所,他有意去‘玩’这个高雅艺术,我觉得这就是典型的雷姆,他喜欢把一些非常对比的东西拿出来争论。比如,所有的摩天楼都是直的,是这样吗?所以,这个案子给他非常多的机会和个人愉悦性,从一个高雅艺术的场域去处理属于凡俗生活的部分。从建筑上说,他又有一个长处,就是把复杂的东西用简洁的方法去处理,从而产生相对的冲突。”台湾东海大学创意设计暨艺术学院院长曾成德对我分析说,这一次,曾教授也是台北艺术中心国际竞赛的评委之一。

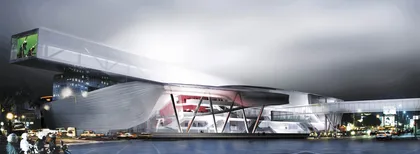

( 莫尔菲斯的方案把日常生活的路径和具有文化气息的场所有趣地混合在一起

)

( 莫尔菲斯的方案把日常生活的路径和具有文化气息的场所有趣地混合在一起

)

台湾大元联合建筑师事务所是OMA台北艺术中心项目的当地合作伙伴,主持建筑师姚仁喜向我证实说:“对于OMA这是个很过瘾的项目,雷姆就常常跟我讲,把地点选择在士林夜市,事情就成功了一半,这块地实在太精彩了!”

大元建筑事务所的办公室在绿树成荫的敦化南路路口的一幢大楼里,楼下就是出名的敦南诚品店。姚仁喜1951年出生于台北,但是他说自己也不是台北样样东西都喜欢,他不是那种人。“不过我必须说,在过去的七八年里,台北变得越来越丰富有趣。也许它看起来不美,整个社会有点乱乱的,但是积极、开放、随机应变、不伪装。”

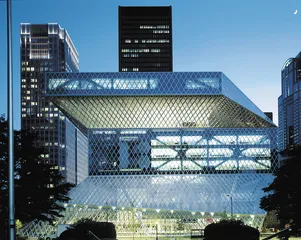

( OMA设计的西雅图市立图书馆

)

( OMA设计的西雅图市立图书馆

)

他把士林夜市称为“一个独一无二的地方,也许浓缩了具体而微的台北精神”。他聊起他女儿有个美国朋友逛士林夜市,刚要张口点个东西,话还没有讲完,摊主已经伸手把那个小吃放在她面前了。“这就是台湾的活力,我们的速度很快,随机应变的能力也很强,一方面是中国人的实际和聪明,又有一方面很自由,乱中有序的自由。就像夜市里面的摊贩,繁杂的空间里有种有效的运作发生着。在我看来,OMA的方案从实用性、多用性来说是最贴近台北的场所精神的。”姚仁喜说。

被翻转的剧场

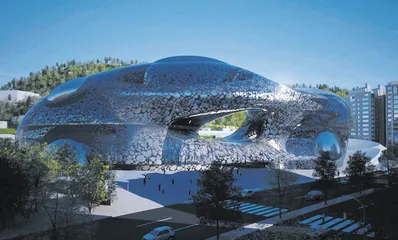

( MVRDV以一张涂有PU涂料的隔热喷覆混凝土“毯子”覆盖整个艺术中心

)

( MVRDV以一张涂有PU涂料的隔热喷覆混凝土“毯子”覆盖整个艺术中心

)

从捷运剑潭站出来,穿过马路就是士林夜市了。我去的那天不是周末,天色也还不晚,不过已经是人潮汹涌的景象。这个据说从1909年起就已经存在的市场包括两个部分,一部分以阳明戏院和慈诚宫为中心,扩展到文林路、基河路、大东路等范围内,还有一部分就是捷运站对面的临时集中市场了。“台北艺术中心”开始兴建后,这个临时市场将被迁入附近一幢新建的楼里。

现在的临时市场是个铁皮屋顶的大棚,一个接一个的小吃摊密密麻麻地挤在一起,人声鼎沸混合着吱吱作响的煎炒炸声音,天妇罗、生炒花枝、蚵仔煎、青蛙下蛋、章鱼丸、大统一牛排、宜兰葱饼、水煎包、大肠包小肠等等,各种色彩、字体的招牌从四面八方包围着你。大棚外面一列列彩色塑料棚下是更加琳琅满目的小商品、游戏摊等,不远处,以青山和捷运站的结构拉力缆绳作背景,一道轻轨列车正穿越而过。

( 2005年开幕的葡萄牙波尔图市立音乐厅也是OMA的作品

)

( 2005年开幕的葡萄牙波尔图市立音乐厅也是OMA的作品

)

一分为三的鸳鸯火锅的照片并不只是库哈斯式的兴之所至,它和3个后台被连接在一起的剧场构成了某种对应。在2.2公顷的基地上容纳总面积4万平方米的艺术中心,OMA台北艺术中心的方案是一个被抬高的玻璃立方体,一座1500人的大型剧院及两座800人的中型剧院——3个形状不同的剧场体块插入55米高的建筑中,后台被压缩整合在一个方形大楼里。作为一种经济有效的空间策略,3个剧场既可相互独立又可打通连接,紧凑的处理留出了更多的公共空间。

OMA方案的有趣之处在于3个剧场被前后翻转、后台被整合在一起后,突然间剧院的观众席部分在建筑物的外立面朝3个方向伸出来,不同的功能有不一样的造型。大剧院和多功能中剧场出现在建筑物的南面和北面,基本上是梯形和方形的构造,球形的镜框式舞台中剧院则朝向捷运站及远山,像悬浮的星体一样突出在建筑物之外。

( 扎哈·哈迪德建筑事务所设计的台北艺术中心

)

( 扎哈·哈迪德建筑事务所设计的台北艺术中心

)

为什么一定是3个剧场呢?

“3个剧场是客户的给定条件,在全世界几乎成了一个标准公式,我们也无法避免。”奥雷·舍人对我说,“但是,我们可以用其他的方式来挑战它。”

( 法国JAKOB + MACFARLANE事务所为艺术中心提供了一个“绿茧红树”的意象 )

( 法国JAKOB + MACFARLANE事务所为艺术中心提供了一个“绿茧红树”的意象 )

关于这一点,OMA在他们的项目说明中已经表述得锋芒毕露。“在过去5年中,数量众多的演艺中心建筑几乎都是由2000席的大剧场、1500席的中型剧场以及一个多形式剧场构成。现代的外观形式掩饰了陈旧的剧场类型,剧院本身的配置格局仍然是基于19世纪的形式,带有象征意义的楼座包厢成为社会阶层的证明。即使舞台、舞台前部、观众厅这些剧场建筑的核心元素已经存在了3000多年,这也不能成为剧场建筑停滞不前的借口。”

后来,奥雷·舍人在他的北京办公室里给我看最初的竞标方案,设计图上还只有两个舞台,但是剧场从里到外翻转过来让舞台彼此接近,观众席作为表达性体量外露出来的概念已经成立。作为对比,他们还画了那些有着3个剧场的保守剧院类型,并列的剧场被包裹在夸张的表皮之下,表皮本身与剧院的实际运作没有发生关系。

“有趣的是,比较别人的方案,好像我们的建筑只有他们的一半大小,可以看出我们对空间的经济性、紧凑性上花费了很大的努力。”库哈斯有点得意地说。

剧场的科技成分通常隐藏在受电脑控制的舞台塔中,OMA透过将3个舞台与其技术设备整合在一个“超级舞台塔”装置内,不只创造了3个能独立运作的剧场,而且提供了额外的场景模式。整个建筑的方形量体被两条轴线切分,水平轴向上是大剧院和多功能中剧场,位于垂直轴向上的是镜框式舞台中剧场。由于大剧院和多功能剧场的舞台是在同一水平面上,连接之后突然出现了120米长的剧场空间,3个剧场至少可以获得5种基本的布局配置,从水平和垂直区域构成剧场运用方式的多种变化。

现在,在OMA畅想的效果图中,台北艺术中心的底层大厅是一个混合了布袋戏演出和众多小吃摊的热闹民间夜生活场景,捷运车站已经士林夜市的人潮被引入这里。公众进来后,不同的电动扶梯把他们送入剧场、参观部分后舞台,或者通往两个公共咖啡厅。一个在多功能剧场的顶端,另一个是立方体建筑的屋顶平台,在平台上,人们可以眺望周围的城市。

宝石与天灯

“两个可以被打通的剧场会造成隔音设施的额外花费,而且,究竟有多少演出情境需要用100多米长的舞台呢?台湾那些演出团体经常有个地方弄弄就不错了,他们哪里都可以演,给他们3个分开的剧场也很高兴。大部分情况下,戏唱得好不好跟舞台有什么关系?把舞台搞出这么大的题目,只有建筑师会干这种事。”在台北忠孝东路四段自己的事务所里,金光裕建筑师这样笑着对我说。

“OMA有个特色,设计方法是最重要的,建筑的造型反映出它的运作方式,也是OMA建筑理论的诠释与反映。但是,城市周遭会发生变化,建筑和城市的关系也很复杂,用一个很强的理念贯彻到底是蛮危险的。”他接着分析说,“不过,如果你质疑的话,OMA会用很多理由说服你,最后让你觉得,哦,原来是我不太懂啊。或者,他已经看破过去几百年剧场经验,是你所没有想到的,不管真的也好假的也好,他会让你有这样的感觉。”

台北艺术中心地基的先天条件并不是太好,原先是块河道,把建筑抬高之后增大了结构挑战性,也就必须付出相对更高的代价。把小吃摊放在剧场的下面,对OMA来说是为了强调剧场与周边环境的关系、预留出重要的都市交往空间,如果考虑到西北飓风,考虑到由此增加的预算,这样的设计多少带有建筑师对城市活力一厢情愿的规划。“后来我们也跟市政府建议,如果经费拮据,可以把地面那层的商业空间拿掉,整个建筑会下来一截。”金光裕说。

台北艺术中心国际设计竞赛的评审团由3位外国评委和4位台湾地区评委组成,哈佛大学设计研究所设计学院院长默森·莫斯塔法维(Mohsen Mostafavi)担任主席,金光裕是包括张枢、曾成德、赖声川在内的本地评委之一。他回忆当时的评审过程:“第一阶段评了整整两天,130多方案选到剩下七八个的时候,讨论比较激烈一点了。我记得他们3个外国评委的意见都很一致,我们台湾地区4个评委每个人都不太一样,所以,他们变成了少数中的多数。”

获得竞赛第二名的是美国建筑师汤姆·梅恩(Thom Mayne)和他的莫尔菲斯建筑师事务所(Morphosis Architects),他们用“都市连接和宝石象征”来描述自己的方案,这个建筑由公共广场、24小时道路、动态外观、骑楼等内容与周围的环境紧密地连接在一起。一条横跨基河路的架高公共天桥轻巧地跨越在剑潭站与台北艺术中心之间,还有一条带天顶的24小时人行通道连接车站和承德路。

汤姆·梅恩说:“在台北,剧院不只是为文化精英保留的设施,而是真实开放给整个社会的。我们的提案构想了两种剧院,‘高艺术剧院’——由正式豪华的大厅带领人们进入大剧院和镜框式舞台中剧场,而多功能剧场代表了包罗万象的‘人民剧场’,3个剧院用不同的形式、材料和空间分布来区分。”

在建筑物中心,地面层被分为两个公共广场层次,上层广场提供绿色空间并连接到公共咖啡厅、屋顶花园和平台,下层广场被用做商店、餐馆的环形拱廊所包围,一道宽阔的公共阶梯带领人们从下层广场直接通往多功能中剧场。莫尔非斯所设计的3个剧场中,多功能剧场是最灵活和开放的,它成为街道生活的一部分,延续即兴街道表演的传统。因为处在地平面下,它可以直接从街道吸引公众从入口阶梯进入。

设计过巴塞罗那生态公园的西班牙建筑师阿巴罗斯(Jose Ignacio Abalos)和他的合作者提供的台北艺术中心方案是一连串类似细颈瓶或者大蘑菇的建筑。阿巴罗斯解释说:“在接触台湾文化期间,台湾民俗中冉冉上升的祈福天灯给我们留下了深刻的印象,启发了我们的设计概念。在夜晚的灯光表现中,整个剧院犹如一盏盏飘浮在空中的天灯,在光线和记忆中舞动着。”

以一串细颈瓶造型的复合式建筑物为基础,阿尔巴斯采用由自然环境衍生建筑的设计方法,提供一个机能与生态的空间组合。生态建筑大树的概念将剧院主层提升到空中,留出地面层作为商业及公园。由原先3座独立剧场的设计概念发展为“生态大树”,清楚地分为“大树下”的艺术廊及公园、“树冠”的艺术中心和“树梢”的屋顶游览区。8座双曲面的树状结构体中,4座可以提供“大树下”地面层的自然通风,其余4座作为上层“树冠中”的垂直动线,除了剧场本身之外,其他区域都可以完全向公众开放。

“3个入围团队,最后排名怎么排,确实非常难选。”曾成德教授也是这么对我说,“在和周遭环境的关系上,莫尔菲斯表现得最有企图心,它迅速穿过一个大结构的空间,把日常生活的路径和具有文化气息的场所有趣地混合在一起。第三名阿尔巴斯的方案在建筑、空间和结构体系之间的关系整合得很好,它表现出强烈的标志性建筑的性格。问题是,在充满次文化氛围的士林基地里,我们是否需要这么强烈的标志性?”

然而,在大部分非专业人士眼中,OMA的台北艺术中心远不是招人喜欢的漂亮建筑,他们甚至觉得它很丑。当库哈斯在发布会上被台湾媒体问到这个问题时,他轻轻松松地回答说:“我们做过好几个公共建筑项目都听过这样的批评,大家觉得我们的设计看起来很奇怪、不漂亮。通常建筑真正完工之后,才会发现它在使用上有相当多的可能性,能够激发人们的想象力。”

“所以,我对这些负面的批评一点都不担心,我希望其他人也不会担心这件事。”他看了一眼身边的郝龙斌市长说。

亚洲酷城市

郝龙斌市长用一连串澳大利亚悉尼歌剧院如何改变了“雪梨”命运的数字来表达他对台北艺术中心的期望:“光是去年就有700万人到雪梨歌剧院去参观,127万人进剧场看表演,相关的文化产业和观光产值可能超过新台币18亿元。而台北,我们一向自诩是华人文化圈最具有文化创意的城市,到2014年台北艺术中心落成以后,我相信它是可以和士林夜市激起新火花的魔术方块。”最后,他言辞恳切地说,“让它成为台北市地标,拜托大家”。

在整个台湾,现在总共有40多座演出场地,除了“两厅院”,大多数只是地区性剧场,有些只能算是礼堂,近20年来,台北地区没有建造任何国际级的专业演出场地。中正纪念堂(现在已经更名台湾民主纪念馆)广场上的两厅院是中国传统明清殿堂式的建筑,1987年开始运营以来设备日益陈旧。两厅院1975年开始施工到完成的10多年之间,台湾从农商社会转型为工商社会,政治从高度戒严转为民主开放。

但是这一次,“台北市政府”明确地宣告自己的目标——晋身具有国际竞争力的文化艺术之都,让台北成为能够聚集发展能量的亚洲酷城市。台北艺术中心的竞标刚结束,以40亿新台币总预算和10.8%竞图设计费的“北部流行音乐中心”竞赛紧接着又开始了。位于南岗区的“北部流行音乐中心”占地面积约7.65公顷,包括3000席座位的主表演厅和扩展式半户外复合厅,而户外表演场可以容纳1万人,它的企图是“未来成为全球华人最具影响力的原创音乐发表中心”。

不得不说,去市府大楼那天,对我来说是有点出人意料的经历。大楼门前没有什么森严的警卫,门口最引人注目的是一个“台北探索馆”花花绿绿的大招牌。门厅里,通高的玻璃顶篷中庭是以两江总督沈葆桢的名字命名的,一群小孩正喧闹着在那里跑来跑去。过了一会儿,一家运动服饰品牌打开音响,在这个市政府大厅里开始了时装表演。据说,当年这幢大楼也是一个威权建筑,建筑师仅仅因为把大楼平面设计成双十形状而赢得了项目。

“台湾提倡文化产业有很长一段时间了,但都是说了很多、成果不多,许多成果都来自民间,真正靠政府力量去做那种规模的东西总是少。”大小创意斋公司的创办人姚仁禄先生对我说,“不过,即使在做政府建筑的时候,政府也不太敢、不太愿意明确那就是政府的意愿,必须要去呈现民间的力量。”

在台北艺术中心的竞标过程中,库哈斯和奥雷·舍人在台北度过了不少时间。那时刚好台北在上演赖声川的《宝岛一村》,他们就买了票去看戏,其实是为了早早地站在大厅里,观看来来往往的人。两个人都觉得很奇怪,进来的观众什么年龄、什么阶层都有,老的少的、穿着华丽或者平常的。欧洲人对剧场多少已经感到厌倦,其他亚洲城市的人们也不是这么深入剧场,但是在这里,戏剧与大众的结合层面不仅广泛,而且随意。

“如果你看台湾的文化,从音乐到其他领域都是那种表演性文化,我甚至觉得台湾的政治也具有一定的表演性,本身就是激烈的戏剧。也许,这种政治戏剧性就需要用剧场的形式来释放自我。”奥雷·舍人对我说。■

(文 / 钟和晏) oma士林士林夜市夜市台北中心艺术剧院建筑剧场