《物种起源》的起源

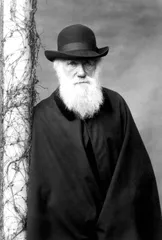

作者:三联生活周刊 ( 英国博物学家、生物学家、进化论奠基人达尔文 )

( 英国博物学家、生物学家、进化论奠基人达尔文 )

牛顿的母校剑桥大学三一学院至今保留着一棵苹果树,据说这是那棵帮助牛顿想出万有引力定律的苹果树的后代。人们喜欢苹果树的故事,这样的故事让科学家们看起来更像神仙。

那么,达尔文的苹果树在哪里?2009年2月12日是达尔文诞辰200周年纪念日,我来到达尔文在伦敦的家。这是位于伦敦西南角的一座宏伟建筑,入口处的圆形拱顶和怪兽浮雕让我很容易联想到教堂,其实这是全世界最大的自然历史博物馆,珍藏有超过1700万件的动植物标本,其中包括很多达尔文收集的珍贵标本。该馆从去年10月开始举办了一个达尔文主题展览,让游客们通过实物重温达尔文的一生。

走进展厅,迎面是一个玻璃柜子,铺着紫色绒布的展台上躺着两只嘲鸫(Mockingbird,又可译为“反舌鸟”),它们是达尔文在距离南美洲海岸1000公里处的加拉帕戈斯群岛(Galapagos Islands)上采集到的标本。初看两只嘲鸫几乎完全相同,但仔细研究就能发现,其中一只嘲鸫的翅膀上有两道白色花纹,脖颈处还有几块黑斑。文字介绍上说,当初达尔文就是在研究了这两只嘲鸫后开始产生了进化的想法。

不务正业的富家公子

查尔斯·达尔文(Charles Dar-win)于1809年2月12日出生于英国中西部小镇什鲁斯伯里(Shrewsbury)的一个富裕家庭。他的爷爷和父亲都是当地名医,外公则是当地一个富商,拥有一座豪华庄园。达尔文的爷爷和外公是好朋友,两人常常出入于富人俱乐部,和贵族绅士们一起讨论哲学问题。说起来,达尔文的爷爷伊拉斯谟·达尔文还是英国历史上小有名气的哲学家,曾经写过很多关于博物学和哲学的书籍,甚至还写过一本关于进化的书,和法国博物学家拉马克的理论十分接近。

( 达尔文位于当村故居的书房,基本保持着原样 )

( 达尔文位于当村故居的书房,基本保持着原样 )

小时候的达尔文是一个典型的公子哥,不喜欢读书,整天遛狗打鸟。他的父亲罗伯特·达尔文(Robert Darwin)曾经警告儿子说:“你将来会是你自己和整个家庭的耻辱。”为了让儿子尽快走上正轨,罗伯特在达尔文17岁那年把他送到爱丁堡大学学医,希望子承父业。18世纪初期的医生一定得是一个心狠的人,因为麻醉剂还没被发明出来,给病人做手术是一件令人恐怖的事。达尔文心地善良,不喜欢看人受罪,很快就对医学失去了兴趣。

达尔文的善良还表现在对待黑人的态度上。当时的欧洲社会普遍歧视黑人,但达尔文却从来不觉得黑人有什么不同。他和一位名叫约翰·埃德蒙斯通(John Edmonstone)的黑人成了好朋友。这个埃德蒙斯以前是一个南美黑奴,曾经给一位英国博物学家当过仆人,学会了怎样制作动物标本。后来他跟随主人到英国,在爱丁堡大学教学生制作动物标本。达尔文从他那里学到了这门手艺,并对博物学产生了兴趣。

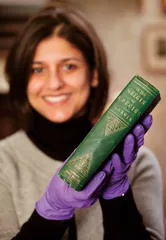

( 1859年第一版《物种起源》问世 )

( 1859年第一版《物种起源》问世 )

达尔文在爱丁堡待了一年半就退学了,父亲把他送入剑桥大学基督学院,准备把他培养成体面的乡村牧师。但达尔文却不喜欢读《圣经》,更喜欢研究植物。当时基督学院只有一个名叫约翰·亨斯洛(John Henslow)的植物学教授开了一门植物学课程,达尔文竟连续选修了3次。这次展览展出了几件达尔文当年制作的植物标本,原本卷曲的叶片被小心翼翼地平铺开来粘在白纸上,茎秆则用细细的白色胶条固定住,空白处还画上了植物正常生长的样子,其精细程度堪比美术大师的白描作品。

很快,达尔文又有了新的爱好——收集甲壳虫标本。达尔文最大的竞争对手是他的同学,一个外号就叫“甲壳虫”的高手,两人的竞争最终以达尔文获胜告终,他采集的一个甲壳虫标本被《不列颠昆虫图集》收录进去。当他在书里看到“达尔文先生采集”的字样时,兴奋地在日记里写道:“诗人们看到自己的处女作被发表时的喜悦也比不上我现在的心情。”

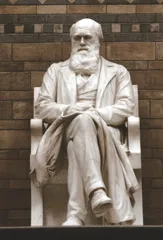

( 位于伦敦自然历史博物馆里的达尔文雕像 )

( 位于伦敦自然历史博物馆里的达尔文雕像 )

达尔文的获胜与亨斯洛教授有很大关系,他常常带着达尔文去野外进行实地考察,亨斯洛教授还把达尔文引荐给了剑桥大学的地质学教授亚当·塞奇威克(Adam Sedgwick),后者带着达尔文去威尔士进行过一次实地勘测,从此达尔文又对地质学感起兴趣来。

“不过,剑桥时的达尔文并不认为自己是个严肃的科学家。”英国伦敦大学学院(UCL)的达尔文研究专家迈克尔·尼夫(Michael Neve)博士对我说,“他更喜欢阅读洪堡写的探险故事,对洪堡的勇气十分钦佩。”

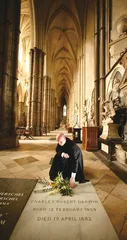

( 2月12日,在伦敦西敏寺大教堂的达尔文墓地,献花者为纪念达尔文诞辰200周年而来 )

( 2月12日,在伦敦西敏寺大教堂的达尔文墓地,献花者为纪念达尔文诞辰200周年而来 )

这个洪堡(Alexander von Humboldt)是一个比达尔文大40岁的德国探险家,曾经花了5年时间去南美热带雨林探险,采回了大批动植物标本。汉斯罗教授把洪堡写的游记推荐给达尔文看,结果这本宣扬冒险精神的游记成了达尔文的最爱。

跟随“贝格尔号”环游地球

( 伦敦自然历史博物馆展出的两只嘲鸫标本,它们是达尔文在加拉帕戈斯群岛上采集的 )

( 伦敦自然历史博物馆展出的两只嘲鸫标本,它们是达尔文在加拉帕戈斯群岛上采集的 )

1831年,英国海军部的勘探船“贝格尔号”(HMS Beagle)即将再次奔赴南美地理考察,按惯例每艘远洋船都应配备一名博物学家。船长罗伯特·费兹罗伊(Robert FitzRoy)本打算邀请亨斯洛担任这一角色,但亨斯洛已有家室,不愿出门太长时间,便推荐了达尔文。

1831年12月27日,载有76名船员的“贝格尔号”离开英国,达尔文不算海军部的正式雇员,没有薪水,他的父亲负担了他在船上的所有开销,甚至包括一名仆人。达尔文第一次出海,晕船得厉害,过了很久才适应。船长费兹罗伊是个博学的人,随船带了大约400本书。达尔文最先读的就是年轻的地质学家查尔斯·赖尔刚刚出版的一本《地质学原理》,对赖尔提出的“渐变说”留下了深刻印象。

( 达尔文研究过的藤壶标本 )

( 达尔文研究过的藤壶标本 )

“贝格尔号”在佛得角做了短暂停留后便直下南半球,花了3年沿着南美大陆自东向西转了一圈,考察了南美大陆的所有港口和一部分内陆。这样的长途旅行,即使在交通发达的今天都十分不易。不过,今天的人们即使愿意吃苦,也很难重温当时的情景了,因为南美洲早已不是当年的蛮荒之地,达尔文见到的绝大部分野生动植物均已很难再在野外见到了。多亏强大的英国当时在全世界几乎所有的港口都有基地,达尔文这才得以把沿途收集到的动植物标本,包括1529件泡在酒精里的“湿标本”,以及3907件做好标记的“干标本”运回了英国,为后人留下了一份珍贵的遗产。

这次展览展出了很多达尔文收集的标本原件,甚至还有几只活的动物。

( 品宗岛上的乌龟 )

( 品宗岛上的乌龟 )

让我们按照时间顺序重温一下达尔文的发现之旅。1832年,达尔文在阿根廷发现了一副大地懒(Megatherium)的化石,此前全世界仅挖出过一副,也是在南美洲被发现的。大地懒和活着的南美树懒(Sloth)很像,但比树懒大很多。成年大地懒的体重将近6吨,站立时身高可达4~5米。相比之下,擅长爬树的南美树懒身高只有半米左右。

之后,达尔文又挖出了同样体型巨大的雕齿兽(Glyptodont)化石,并和南美犰狳(Armadillos)做了比较,发现两者同样十分接近。对于后者达尔文是很熟悉的,因为它是船员们餐桌上的常客。达尔文在日记里写道:“犰狳体型很小,不够两个人吃。”

( 桑塔库鲁斯岛的乌龟 )

( 桑塔库鲁斯岛的乌龟 )

达尔文跟潘帕斯草原上的高乔人一起待过一段时间,学着他们的样子猎杀南美三趾鸵鸟(Rhea)当晚饭。高乔人告诉达尔文说,附近还有一种体型较小的三趾鸵鸟,但达尔文一直没有抓到。有一天,一名船员打到了一只“野鸡”,把它端上了餐桌。达尔文吃到一半,看着手里的鸡骨头,突然意识到这不是野鸡,而是传说中的小型三趾鸵鸟!达尔文赶忙吩咐船员把羽毛收集起来,连同吃了一半的骨架一起运回了伦敦。经过一番调查后达尔文发现,体型大的三趾鸵鸟分布在潘帕斯草原的北部,体型小的三趾鸵鸟只在南部才能见到,两者的栖息地只有很小的交集。

“贝格尔号”终于离开南美洲后,在加拉帕戈斯群岛停留了几星期。这个群岛与大陆的距离恰到好处,既不允许大陆物种随便迁徙至此,又不排除这种情况偶尔会发生一次。另外,这个群岛很长时间没有人类居住,因此动物们都不怕人,达尔文得以很方便地近距离观察它们。

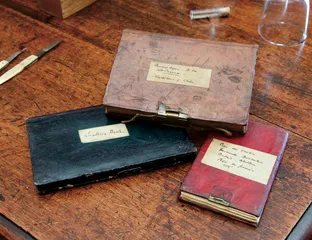

( 达尔文的笔记本 )

( 达尔文的笔记本 )

加拉帕戈斯群岛是典型的火山岛,岛上的岩石大都是深黑色的。虽然位于赤道附近,但由于干旱,植被并不茂盛,只有野草和灌木,看上去光秃秃的,缺乏色彩。达尔文首先注意到岛上生活着的很多鬣蜥(Iguana),它们的体型和南美大陆的鬣蜥很像,但却完全失去了后者亮丽的颜色。达尔文还发现了一种鸬鹚(Cormorant),居然不会飞,它们的翅膀变成了浆,利于在水中觅食。达尔文注意到,岛上没有鸬鹚的天敌,它们根本不需要起飞。

岛上的乌龟也引起了达尔文的注意,不但因为它们的肉十分鲜美,而且因为每个岛的乌龟都很独特。比如,品宗(Pinzon)岛上的乌龟壳在脖子处明显上翘,呈马鞍型,方便乌龟把头抬高;邻近的桑塔库鲁斯(Santa Cruz)岛的乌龟壳则没有这个马鞍形开口。达尔文经过实地考察后发现,桑塔库鲁斯岛植被丰富,草长得很旺盛,而品宗岛上杂草稀少,乌龟只能抬起头来吃当地特产——一种长得很高大的仙人掌。

( 加拉帕戈斯群岛拥有丰富的物种。1835年,达尔文考察这片岛屿后,从中得到感悟,为进化论的形成奠定了基础 )

( 加拉帕戈斯群岛拥有丰富的物种。1835年,达尔文考察这片岛屿后,从中得到感悟,为进化论的形成奠定了基础 )

最令达尔文感到惊奇的要算是岛上的鸟。达尔文捕的最多的是雀鸟(Finch),后人甚至把它们叫做“达尔文雀”。但达尔文其实对雀鸟并没有多少研究,甚至曾经以为它们是不同种的鸟,直到他回到英国后一位专家才告诉他,这些看似不同的雀鸟其实都属于同一个种。另外,达尔文还犯了个错误,没有标明这些雀鸟的捕捉地点,因此这些雀鸟标本并不能说明问题。相反,达尔文在南美大陆考察时就曾花时间研究过嘲鸫,他所采集的嘲鸫标本都详细地标明了地点,使得达尔文能够通过比较它们的形状和地理位置,看出其中的问题。达尔文发现,岛上的嘲鸫和南美大陆的品种非常相像,只有很少的不同。更为奇怪的是,每个岛上的嘲鸫都有其独特之处,即使相隔50公里的两个岛上也分布着不同的嘲鸫。

达尔文后来在自传中写道:参加“贝尔格号”的航行是我一生中极其重要的一件事,它决定了我的整个事业……在此次航行中,我被以下三个事实深深地打动:第一,在潘帕斯草原上发现了巨大的动物化石,披着犰狳那样的甲胄;第二,整个南美大陆有着许多形态近似的动物,其分布自北向南递相不同;第三,加拉帕戈斯群岛上的动植物大都具有南美洲生物的性状,但每个岛屿都有稍微不同的性状。

这三个重大发现在达尔文展览中都有实物展出。今天来参观的人恐怕很难再对这样的事情感到惊奇,但在19世纪30年代,情况就大不相同了。当时的人们普遍相信,地球上所有的物种都是造物主造出来的,不会再改变。达尔文通过自己的观察,逐渐开始怀疑物种不变的假说,认为物种也许是可变的。

此时的达尔文只是一个初出茅庐的博物学学生,他虽然逐渐接受了前辈们(包括自己的爷爷)提出的物种进化的假说,但对于这种进化的发生原因依然毫无头绪。

事实上,此时的达尔文更加关心地质学。离开南美洲后,“贝格尔号”横跨太平洋,考察了太平洋诸岛,以及澳大利亚和新西兰的海岸线。达尔文把兴趣转移到了珊瑚礁上,并且通过观察和思考,提出了一个珊瑚礁成因的新假说。当时的人们已经知道,珊瑚礁是珊瑚虫的杰作,但是珊瑚虫需要太阳光才能生存,为什么珊瑚礁会长得如此之深呢?达尔文从赖尔的“渐变说”中得到灵感,认为太平洋的海床一直在下沉,早先的海床并没有那么深,可以满足珊瑚虫对光的需要。

回国后达尔文写的第一篇学术论文不是博物学,而是地质学。他通过实地考察后提出,南美洲大陆原本处于海平面以下,后来由于火山和地震等作用,不断隆起,才成为今天的样子。

无论是珊瑚礁还是美洲大陆,都是微小的作用力日积月累的产物,但此时的达尔文,还没能把地质学上的发现运用到生物学领域来。

当村隐士

在海上航行了5年后,达尔文于1836年回到英国。他采集并寄回的动植物样本成了一块敲门砖,让他得以进入英国科学圈,并和他的偶像赖尔,以及一位初出茅庐的博物学家理查德·欧文(Richard Owen)成了朋友。他搬到伦敦,潜心整理旅行笔记,并于1839年出版。

也许达尔文觉得既然当了科学家,就一定要有一个属于自己的理论吧。1837年7月的某一天,他在一张纸上随手画了一棵进化树,并在上面写了两个字:I Think(我认为)。别小看这棵进化树草图,这可是人类第一次意识到地球上的所有生物都有着共同的祖先。此前的进化理论没有涉及这个问题,包括拉马克在内的早期进化论者大都相信进化只是在局部发生的,他们心目中的进化图解都应该是阶梯型的。

( 达尔文故居外观 )

( 达尔文故居外观 )

更重要的是,达尔文画的进化树暗示,所有现存的生物都是平等的,不存在高低之分。事实上,达尔文把自己的进化理论叫做“演化”(Transmutation),而不是“进化”(Evolution)。进化这个词是拉马克最先提出来的,有“从低级向高级”的意思。

没人知道这棵进化树的灵感来自哪里。但是,此时的达尔文还没有解决一个更为关键的问题:树枝到底是如何分杈的呢?

( 达尔文故居的休息室 )

( 达尔文故居的休息室 )

1838年10月,达尔文出于好奇,阅读了英国经济学家马尔萨斯写的《人口论》。这本书在当时的英国社会引起了很大的反响,改变了很多英国人对待穷人的态度。但是达尔文对这本书的社会学和政治学意义并不关心,他只是从中看到了这一理论的生物学含义,并受此启发,找到了解决那个关键问题的钥匙。

“(这本书)让我联想到了我在野外观察到的无数动植物为自身生存而挣扎的案例。”达尔文在自传中写道,“并立刻想到,这种情况会让那些更优秀的变种保留下来,不够优秀的变种死掉,其结果就是新物种的诞生。我终于找到了一个我可以为之工作下去的理论。”

此后,达尔文的所有工作都是在为这个理论寻找证据。那时他已经快30岁了,终于想到了结婚。博物馆展出了达尔文亲笔画的一张表,分别列出了单身和结婚的优缺点。比如,达尔文认为结婚可以让自己晚年有个伴,“起码比狗强”,但却不得不浪费时间去和妻子的亲朋好友打交道。不结婚则可以有充足的时间和“聪明的绅士”们谈论有趣的话题,但却不得不终生忍受孤独。

有人认为这张表体现了达尔文崇尚理性的思维方式,也有人觉得这是达尔文和自己开的一个小玩笑,因为就在这张表的后面,达尔文写道:“上帝啊,我真不敢想象我会像一只被阉割的蜜蜂那样,在肮脏不堪的伦敦度过孤独的一生……结婚!结婚!结婚!”看来达尔文最终意识到结婚的好处要远大于独身。

1839年,达尔文和与他同岁的表妹艾玛(Emma)结婚。婚后没几年,达尔文用父亲赞助的钱在距离伦敦30多公里远的当村(Down)买下了一幢别墅。如今这幢别墅早已改建成了达尔文故居纪念馆,为了纪念达尔文诞辰200周年,纪念馆特意闭馆3个月重新装修,并于2月13日再次对外开放。我先从伦敦坐火车到小镇欧普林顿(Orpington),再换乘公交车,前后花了一个半小时才到达这里。

这是一个很典型的英国贵族庄园,主体部分是一幢白色的3层小楼,后面有一块足有五六个足球场那么大的草地。前几天下的雪还没有融化,白雪覆盖下的牧草仍然是绿油油的。达尔文在这里住了40年,和艾玛生了10个孩子,其中7个活到成年。在这40年里,除了少数几次全家旅行之外,达尔文几乎没出过门,成了一名地地道道的乡村隐士,或者更准确地说,成了一名乡绅,因为他家永远住有10名以上的仆人帮他打理一切,好让他腾出手来搞研究。

“达尔文知道自己的理论将是一颗炸弹,他必须小心翼翼,不能出任何差错。”达尔文专家凯茜·鲍尔(Cathy Power)女士对我说。

鲍尔女士告诉我,达尔文早在1838年就在纸上写明:要想证明这个理论,必须过三关。首先,他必须证明世界上所有的生命都时刻处于生存压力之中。这一关相对容易,达尔文家的后院就是一个很好的实验室。他曾经在草地上划出一小块地,把里面所有新生的幼苗上做上记号。几天后他就发现,357株幼苗当中有不下295株被蛞蝓和昆虫吃掉了。

第二关,他必须证明自然界存在着大量的、微小的变异。这一点也比较容易,英格兰乡村有足够多的生物供他研究。达尔文还不满足,又从外国引进了不少热带的兰花和食虫草,并专门在花园里修了一个玻璃温室,冬天时让园丁在外面烧柴火,热气通过一根黑色的管子通进温室。如今这个温室依然保持着原来的样子,里面养着的植物也都是达尔文曾经养过的品种,只是用暖气代替了烧柴。

第三关就比较难过了。他必须证明微小的变异能够遗传下去,并且经过很多世代的积累,导致新品种的诞生。这个过程需要很长的时间,如果按照《圣经》的说法,地球只有6000年的寿命,显然不够长。幸好当时的地质学界已经找到了足够多的证据,把地球的寿命延长到了百万年的级别,这才暂时消除了达尔文的顾虑。

即便如此,达尔文仍然不可能复制大自然中真实发生的物种诞生的过程,但他想到了一个变通的办法:人工育种。当时英国农村流行赛鸽,很多养鸽爱好者互相攀比,看谁能培育出最怪异的鸽子。达尔文加入了好几个赛鸽俱乐部,虚心向养鸽人请教。他还亲自动手养鸽子,最多时同时养过90只。伦敦自然博物馆展出了几只当年赛鸽比赛的冠军标本,有的长着孔雀那样的尾巴,有的长着健美运动员那样的胸脯。这些看似完全不同的品种竟然能在很短的时间里通过选择性培育就能得到,这一点给了达尔文很大的启发。他意识到,大自然完全可以担当起养鸽人的角色,通过生存竞争,选择出最适合环境的品种。

此后,达尔文的进化论理论就有了一个新名词:自然选择。

公平地说,这第三关过得有些侥幸。达尔文并没有足够多的实验数据支持,主要依靠的是他自己的逻辑判断。因此,他对这一关很不放心,一直试图从世界各地的研究者那里寻找更多的支持。作为一个乡村隐士,他和外界沟通唯一办法就是写信。据说他每天平均要写20封信,目前全世界保留下来的达尔文书信有1.45万多封,收信人包括2000多个来自世界各地的研究者。如果当时有互联网的话,达尔文仅凭一己之力就能建立起一个全球博物学信息网。通过这个信息网,达尔文了解了解剖学和胚胎学的最新进展,并在这两个领域都找到了很多支持自然选择学说的证据。

“达尔文仅在1851年就花了20英镑购买信封和邮票,这笔钱相当于现在的1000英镑(约合人民币1万元)。”鲍尔女士介绍说,“到了1877年,这项开销更是达到了54英镑之多!”

这些信大都是在书房里写成的。达尔文故居最值得参观的就是这间书房,它保留了达尔文用过的大部分家具和研究仪器,包括达尔文坐过的椅子,扶手都已磨旧。达尔文专门请人在椅子下安装了4个轮子,好让他不用站起来就能在书房里四处走动。

书房的一角有一个洗澡盆,那是达尔文进行“水疗”(冷水浴)的地方。自从环球航行归来后,达尔文就落下了一种怪病,不定期地恶心、头疼,严重时完全不能工作。达尔文担心万一自己突然生病死了,这个理论就会被遗忘,于是先行写出了一个摘要留给妻子艾玛,并预留了400英镑作为出版费用。说是摘要,其实厚达240页,可见达尔文对待这个理论一直是非常小心的。有趣的是,达尔文把摘要和400英镑都放在一个鞋盒里,再把鞋盒存放于房屋一层的一个放置杂物的壁橱里。

做完这件事,达尔文就暂时把这本想象中的书放到一边,开始研究藤壶(Barnacle,一种小型甲壳动物)、蚯蚓、兰花、蜜蜂,以及一切他感兴趣的动植物。他把研究心得都写成了书,截止到1859年,一共出过8本,卖得都还不错,足以养活一家人。

“达尔文生活规律得像部机器。”鲍尔女士介绍说,“他每天早上6点起床,在院子里走5圈再吃早饭。然后从8点开始一直在书房里工作到12点,再出去遛会儿狗,回来吃午饭。午饭后他又继续工作到15点,然后听艾玛为他念家信或者弹钢琴作为休息。晚饭前他再工作一会儿,晚饭后他会和艾玛下双陆棋,或者打打桌球再睡觉。”

达尔文的婚姻生活虽然开始于一个毫无浪漫色彩可言的“理性分析表”,但婚后两人的感情一直非常好。艾玛虽然是一名虔诚的基督徒,但她仍然会主动帮助达尔文校对书稿。而达尔文自从航行归来后,就开始质疑基督教,但为了不伤害妻子的感情,他从来没有公开批评过任何宗教信仰,只在晚年发表过一个简短的声明:我遗憾地告诉大家,我不相信《圣经》是上帝的启示录,也不相信耶稣是上帝的儿子。

《物种起源》的出版

1858年6月18日,达尔文收到一封信,彻底打乱了达尔文一家平静的生活。

这封信是英国博物学家艾尔弗雷德·罗素·华莱士(Alfred Russell Wallace)写的,他是一名职业标本采集师,专门去世界各地为博物学家们采集标本,达尔文也曾经雇佣过他。1858年时华莱士正在印尼工作,不幸得了疟疾,养病期间他突发奇想,得出了和达尔文非常相似的结论:物种的起源来自自然选择。

达尔文看到华莱士寄给自己的论文后大吃一惊,他本能地担心自己多年的心血会被这个年轻人抢走,另一方面又对自己这种本能的担心感到不安,不知道自己该不该把这篇论文推荐给杂志。此时,已经成为达尔文好友的地质学家赖尔,以及达尔文的另一位挚友,植物学家约瑟夫·胡克(Joseph Hooker)劝他赶紧把自己的观点整理出来,和华莱士的论文一同发表。达尔文考虑再三,采纳了两人的建议,委托他们于1858年7月1日在林奈学会的年会上共同阅读了这两篇论文。可惜两位主角都没有出席这次公开朗读,华莱士仍在印尼养病,达尔文的两个孩子突然生病,脱不开身。

有30名英国顶尖博物学家在现场聆听了两人的论文,但没有引起预期的反响。这个理论实在太过超前,没有人从这两篇简短的论文中听出里面的真正含义。

那次公开朗读后,达尔文把自己关在书房里,花了一年多的时间把以前积攒的研究笔记整理成一本书,取名《物种起源》(On the Origin of Species),并于1859年11月22日正式出版。与论文不同的是,达尔文用老百姓都能看得懂的通俗语言解释了自己的理论,再加上出版商宣传得当,使得这本书获得了广泛的关注。第一版1250册,发行当日即告售罄;第二版印了3000册,也很快就卖光了。截止到达尔文去世为止这本书再版过5次,一共售出了1.6万册。

后人常把这本书当作进化论的开山鼻祖,事实并非如此。生物进化的概念早已提出多年,达尔文只不过添了一把重要的柴火而已,这把柴火就是本书的副标题——“以自然选择的方式”(By Means of Natural Selection)。这句话才是这本书的核心所在,达尔文用大量事实作为证据,指出了生物进化的方式。简单来说,只要自然界的所有生物都存在变异,只要这些变异对生物的繁殖造成影响,只要不同的变异能够遗传给下一代,那么生物就会不断演化,新的物种就会不断产生。

和法国博物学家拉马克提出的进化理论相比,达尔文的自然选择理论看起来要“冷酷”多了。达尔文否定了“内在趋势”的存在,否定了生物的主观能动性在生物进化过程中起过任何作用。在达尔文看来,进化是一个很自然的过程,只服从大自然固有的规律,完全不需要上帝的参与。事实上,在达尔文之前,现代物理学和现代化学的基础已经打好,人们已经逐渐接受了这样的事实,即无机世界的很多“奇妙现象”本质上都不奇妙,都只需用很少的几个基本理论就可以加以解释。达尔文第一次把这一思路引入到有机世界,从此生命科学逐渐抛弃了感情色彩,也开始走上了实证的路线。其结果就是,以描述为主的博物学逐渐被以实验为主的现代生物学所替代,自然选择学说成了现代生物学的奠基石,至今仍然如此。

达尔文的理论一开始并没有获得广泛的支持,主要原因在于是否可以用它来解释人类的起源。为了避免争议,达尔文在《物种起源》一书中并没有提到人,只用了13个单词暗示了该学说可以用来解释人的起源。但就是这13个字,在英国社会引起了轩然大波。“贝格尔号”的船长费兹罗伊公开批评达尔文,他不愿把自己的祖先想象成大猩猩。达尔文的恩师、剑桥大学地质学教授赛奇威克也十分不满,担心这本书会破坏人类多年以来形成的道德标准和宗教信仰。相比之下,来自理查德·欧文的批评要“专业”得多。那时他已经是英国最有名的博物学家,“恐龙”一词就是他发明的。欧文认为,所谓“过渡性化石”的缺失即可证明物种进化不是连续的,而是突然发生的。有趣的是,就在《物种起源》出版3年之后,也就是1863年,欧文从国外买回一块化石,经鉴定正是一种介于爬行动物和鸟类之间的“过渡性化石”。这块被命名为“始祖鸟”(Archaeopteryx)的化石给了质疑者们当头一棒。

在一片争论声中,达尔文选择了沉默,但他并没有回避争议,而是继续研究,为自己的理论寻找新的证据。此后他又陆续出版了《人类的由来及性选择》、《人和动物的情感表达》等10本书,从各个方面完善了自然选择学说。

值得一提的是,在达尔文的时代,人们对遗传的机理并不清楚,达尔文只好借鉴了拉马克的学说,用泛生论(Pangenesis)来解释生物性状的遗传过程,这一理论假设来自父母双方的遗传因子先要相互融合后才能遗传给下一代。1856年,也就是《物种起源》发表前3年,一个名叫孟德尔(Mendel)的奥地利僧侣开始用豌豆做实验,证明泛生论是错误的,来自父母双方的遗传因子是单独地遗传到下一代身上去的,后来人们把这种遗传因子叫做“基因”。幸亏孟德尔的研究没能引起人们的注意,否则达尔文很可能会推迟发表《物种起源》这本书,因为孟德尔的理论初看起来是和自然选择学说有冲突的。直到20世纪初,美国遗传学家摩尔根搞清了基因的工作原理后,人们才意识到孟德尔的理论恰好证明达尔文是正确的。

达尔文没有等到这一天的到来。1882年4月19日,达尔文因病去世,享年73岁。英国为他举行了国葬,把他的棺材安放在西敏寺大教堂内,和牛顿挨在一起。与牛顿不同的是,达尔文的一生中并没有苹果树,但他始终抬着头,努力寻找那只自天而降的苹果。

后记

为纪念达尔文诞辰200周年,西敏寺大教堂在2月12日晚上举行了一个简短的纪念仪式,但大部分纪念活动均在自然历史博物馆内举行。早在几个月前,自然历史博物馆就把原本安放在展厅正中心的欧文雕像移到了旁边,在原址安放了一尊达尔文坐像。说起来,欧文是自然历史博物馆的奠基人,当初就是他一手促成了这座世界最著名的博物馆的诞生。博物馆之所以采用了教堂般的设计,和欧文有很大关系。他是个虔诚的基督徒,相信他所做的一切都是为了更好地理解上帝的意图。

欧文雕像的搬迁肯定是暂时的。根据最新的民意调查显示,有超过一半的英国人至今仍不相信进化论。

2月12日这天,博物馆为达尔文制作了一个生日蛋糕,并请观众们出主意,给达尔文送一份生日礼物。很多人都提到要给达尔文送一个双链DNA的模型,因为这是迄今为止自然选择学说获得的最有力的证据。

“其实人类已经发现了很多证据证明达尔文是对的。”博物馆的植物学家(桑迪·纳普(Sandy Knapp)博士对观众们说,“比如,我很想送给达尔文一只长吻蛾。当初达尔文从马达加斯加找来一株彗星兰花,花蕊长达30多厘米,达尔文预言会找到一种相应的长吻蛾,专门为这种兰花授粉。在他去世30年后,这种蛾子被发现了。”

不过,并不是所有的人都为达尔文的理论被证明而高兴。1975年1月6日,来自美国的一名访问学者乔治·普赖斯(George Price)在距离自然历史博物馆不远的一幢公寓楼里自杀身亡。普赖斯是一名优秀的群体遗传学家,他发现了一个优美的数学公式,证明自然选择学说完全可以用到自然科学的其他方面。很多原本很难用传统进化论来解释的动物行为,比如利他行为,比如道德的起源,竟然都可以用这个数学方程式完美地加以解释。

他原本以为,具有道德感的人类是和动物不一样的特殊品种,可他竟然通过自己的研究,消灭了人类仅存的一点优越感。这个事实让他感到不安,又重新研究了很多遍,依然找不出这个数学公式的破绽。于是他发了疯,并在散尽了所有的个人财产后吞枪自尽。

人类实在是太复杂了,任何一个科学理论,无论多么完美,都可能会造成一些意想不到的结果。■(文 / 袁越) 达尔文动物地质学植物标本嘲鸫自然选择进化论物种起源物种起源博物学