达尔文继承的世界

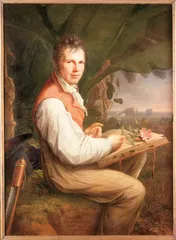

作者:三联生活周刊 ( 德国探险家洪堡 )

( 德国探险家洪堡 )

自古以来,多少文人墨客用各种形式表达了人类对大自然的好奇之心。按照古希腊哲学家柏拉图的说法,好奇心是一切知识的来源。可是,由于古人的知识积累速度有限,这种好奇心一直得不到充分满足,只好用“神迹”来解释眼前看到的一切。

可是,由于《圣经》对于上帝的很多事迹记载得并不详细,一直有人试图对《圣经》作进一步的阐释。17世纪时有个名叫詹姆斯·厄谢尔(James Ussher)的北爱尔兰主教通过自己对《圣经》的仔细研究后得出结论说,地球是在公元前4004年10月23日被上帝创造出来的。按照这个说法,地球只有大约6000年左右的历史。

还有一些好奇心更重的人一直想弄清楚上帝是如何工作的。1643年,英国出了牛顿。他创建了微积分,总结出了运动三定律,找出了计算星体运行轨迹的办法。在人类认识世界的过程中,牛顿的贡献具有划时代的意义。他第一次证明,那看起来绝对属于“神迹”范畴的斗转星移,竟然可以只用几条简单的科学定律就能准确地加以解释。

但是,当人们试图把牛顿创造的方法运用到生命科学领域时,却发现困难是如此之大。生命是活的,生命的种类千差万别,怎么可能用“万有引力”那样的简单定律加以解释呢?于是,神创论主宰了18世纪前的生命科学界,人们坚信地球上所有的生命一直保留着上帝最初创造它们时的样子,就连高低贵贱也都维持原样,从来没有改变过。

最先对这个说法产生怀疑的是地质学家们。自18世纪开始,有人开始系统地研究从各时代的地层中挖出来的动物化石,发现它们和现存动物有些相似,但又不完全相同,应该属于已经灭绝的古代动物。什么?上帝创造的生命居然会灭绝?灭绝这个概念在当时是完全不可思议的。

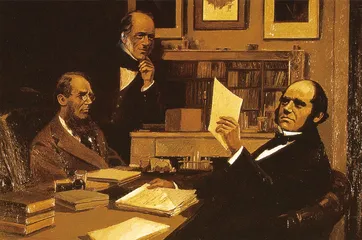

( 英国植物学家约瑟夫·道尔顿·胡克(左)、查尔斯·赖尔(中)和博物学家查尔斯·达尔文在一起 )

( 英国植物学家约瑟夫·道尔顿·胡克(左)、查尔斯·赖尔(中)和博物学家查尔斯·达尔文在一起 )

为了把这一事实和《圣经》统一起来,法国博物学家乔治·居维叶(Georges Cuvier)提出了灾变说。他认为地球上曾经发生过数次全球性的大灾难,比如火山爆发或者洪水泛滥等。如此大规模的自然灾害极大地改变了地球的生态环境,顷刻间造成了大批动植物死亡。为了填补空缺,上帝只好又造出一批新的物种,并把它们随机地安排到地球上的每一个适合生存的地方。可由于物种太多,上帝的记性又不好,新造出来的物种不可能和原来的物种完全相同,而是多少有些差异。

从这个理论可以看出,那时的人们开始用常人的思维方式揣摩上帝他老人家的心思,并试图用人类的智慧,为大自然的“不完美”找借口。

英国地质学家,被誉为“现代地质学之父”的查尔斯·赖尔(Charles Lyell)对“灾变说”提出了质疑。他通过多年观察,提出了“渐变说”。他认为地球现在的样子并不是突发性灾变的结果,而是在雨、风、河流冲刷、潮汐等所有这些看起来微不足道的作用力日积月累的作用下逐渐形成的。

这个理论和牛顿有异曲同工之妙。牛顿本人不是无神论者,他相信自己所做的一切只不过是揭示了上帝的一部分行事规则而已。当时的人们普遍认为上帝他老人家应该是很忙的,不可能有时间逐一创造出地球上的所有东西,只不过是为世间万物定下一个规矩而已。牛顿发现了其中的几个规律,让上帝“轻松”了一点。赖尔也是如此,他的“渐变论”部分地抛弃了神迹的作用,只需用我们肉眼可见的自然变化,加上漫长的时间,就可以解释地球上如此丰富多彩的自然景观到底是怎么来的,上帝又可以轻松一下了。

赖尔的理论对达尔文的影响是巨大的,达尔文当初登上“贝格尔号”开始环球旅行时,最先阅读的就是赖尔撰写的《地质学原理》。

达尔文的时代正是欧洲博物学的鼎盛时期,这一切都和航海技术的发展密不可分。说起来,古人和大自然亲密接触的机会远比现代人要多,那时候的生物多样性也远比现在好。

随着航海技术的不断进步,越来越多的欧洲人有机会探访地球的其他地方,带回了越来越多的新颖物种。通过对新物种的研究,有人开始怀疑物种不变的理论。第一个提出物种进化学说的人是法国博物学家乔治·布丰(Georges Buffon),他写过一本《博物学》,提出物种是可变的。但他无法解释这种改变究竟是如何发生的,因此他只能把进化的动因推还给了上帝。

另一位法国博物学家让-巴普蒂斯特·拉马克(Jean-Baptiste Lamarck)首次提出了一套完整的进化理论。他认为生物本身都具有一种由低级向高级发展的“内在趋势”,这种趋势让生物不断地努力适应环境变化,而这种适应能够遗传给下一代。拉马克喜欢用长颈鹿的例子解释自己的理论,他认为长颈鹿祖先的脖子并不长,由于干旱等原因,非洲草原退化,长颈鹿不得不伸长脖子去吃树上的叶子,久而久之,它们的脖子就越来越长,而这一改变是能够遗传给下一代的,于是长颈鹿的脖子就变成了现在这个样子。

拉马克的进化理论可以简单地总结成两条定理:用进废退和获得性遗传。但是,这两个定理显然都是拉马克凭空想象出来的,缺乏实践检验。事实上,后来的无数事实都证明拉马克是错误的,但这并不妨碍他的理论影响了很多同时代的博物学家,其中自然包括达尔文。有趣的是,拉马克一生所写的最重要的著作——《动物哲学》(Philosophie Zoologique)出版于1809年,达尔文正是在这一年出生的。达尔文的爷爷伊拉斯谟·达尔文(Erasmus Darwin)也曾经提出过与拉马克非常相似的观点。

如果我们仔细研究一下拉马克的进化论,不难看出这一理论的前提是生物天生具有的某种神秘的、积极向上的“内在趋势”。换句话说,拉马克也没有摆脱上帝的统治,他的进化论仍然需要上帝助其一臂之力。

居维叶很不同意拉马克的进化论。他仔细研究了从世界各地收集来的上万件动植物标本,为神创论提供了另一种看似合理的解释。在他看来,地球上的所有生命都必须同时具备“同源性”和“整体性”。前者是说,上帝在创造不同动物的不同器官时,往往用的都是同一份“图纸”,这就解释了为什么很多哺乳动物的骨骼看起来很不相同,但基本结构却十分相似。后一条说,生命体的每一个器官都不是独立地设计出来的,而是为了服务于同一个整体。比如一只老虎为了捕猎,就必须有尖利的牙齿和迅猛的行动能力。

居维叶被公认是“比较解剖学”的鼻祖。他提出的这两条定律为动物化石的研究做出了非常重要的贡献。众所周知,大部分化石都是不完整的,挖掘者往往只能挖出几根骨头而已。如果居维叶是正确的,那么研究者就可以通过这几根骨头,参照目前还活着的相似动物的骨骼,重新构造出已经灭绝的古代动物的形象。达尔文对于南美洲化石的研究就得益于居维叶的这个理论。

居维叶提出的第二条定律和英国博物学家威廉·佩利(William Paley)首创的“钟表匠理论”有异曲同工之妙。佩利是一个非常优秀的科普作家,善于用通俗的语言向公众解释艰深的科学原理。“钟表匠理论”出自他于1802年出版的一本非常流行的《自然神学》,这个理论假设,如果一个人在路边发现了一块钟表,拆开一看,其中的任何一个部件单独拿出来都没有任何用处,只有把所有的部件组合到一起,才能发现它们互相合作,共同完成了一件任务:报时。于是,这个人只能得出结论说,这块表不可能是自然形成的,只能是由某个钟表匠有意识地造出来的。佩利以此类推,指出眼睛也是由瞳孔、晶状体、虹膜、视网膜等等诸多部件组合在一起的精密器官,其中的每个部件单独拿出来都没有用处,只有合在一起才能看见东西,所以眼睛只能是某个神通广大的造物主造出来的。

这个“钟表匠理论”非常具有说服力,直到多年以后才被解释清楚。但在此之前,该理论成了无神论者心中一块抹不去的阴影。

达尔文就诞生在这样一个世界里。■(文 / 袁越) 达尔文动物牛顿世界继承