欧阳修病目之后的书作

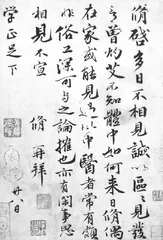

作者:三联生活周刊 ( 欧阳修《灼艾帖》

)

( 欧阳修《灼艾帖》

)

欧阳修“以荻画地学书”写进了《宋史》本传,背景是“四岁而孤,母郑,守节自誓,亲诲之学,家贫”。《欧阳修年谱》记载,失怙之后,母亲带他到随州(今湖北省随州市),投奔做随州推官的叔父欧阳晔。荻是一种路旁水边生长的草本植物,茎直,叶阔,形如芦苇。芦与荻,异种而同科,刘禹锡的“故垒萧萧芦荻秋”,卢纶的“江平芦荻齐”,都是富有画境的名句,但“以荻画地学书”却是穷困的写照。欧阳修以荻秆为笔,在地上画字,说是“学书”,却和今人拿自来水笔写字一样,只能练习间架结构,而不能训练“用笔”的能力,体会不到毛笔书写的种种笔趣。黄庭坚说欧阳修的字“颇于笔中用力”,“未雍容”,恐怕难脱最初“以荻画地学书”的干系。

欧阳修(1007~1072)号称宋朝的韩愈。初读韩愈文章也在随州,《宋史》记为“(欧阳)修游随,得唐韩愈遗稿于废书簏中,读而心慕焉。苦心探赜,至忘寝食,必欲并辔绝驰而追与之并”。这件事,《欧阳修年谱》记载得具体:“家益贫,借书抄诵。州南大姓李氏子好学,公多游其家,于故书中得唐韩昌黎文六卷,乞以归,读而爱之。”在李家获见韩愈遗稿对他的文学生涯影响至深。欧阳修出仕之后为“李氏子”写过一篇《李秀才东园序》,提及两人的友情,“城南李氏为著姓,家多藏书,训子孙以学。予为童子,与李氏诸儿戏其家”,“随虽陋,非予乡,然予之长也,岂能忘情于随哉!”欧阳修丧父而迁居随州,亦振起于随州,24岁中进士第一,出仕,离开随州。一生转官中央与地方,55岁官至副宰相,65岁获准退休,66岁病逝颍州(今安徽省阜阳市)。

欧阳修字永叔,两个外号更著名。40岁贬官滁州太守时,自号“醉翁”,《醉翁亭记》道明来由:“太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又高,故自号曰醉翁也。”64岁,退休前一年,改号“六一居士”,并作《六一居士传》自明退隐之志,开篇解释“六一”之意:藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,常置酒一壶,五物之间,犹有一老翁。后代文人叹赏欧阳修“六一”之号蕴涵的情趣,把他的金石题跋、论诗的笔记刻成书,作为闲情读物,名为《六一题跋》、《六一诗话》。

文学史上,欧阳修第一个用随笔的方式论诗,创立了“诗话”这种文学批评的新体裁。他和韩愈一样,也是革新当时文风的重要人物。宋朝建国百年间,文风袭五代之陋,雕刻骈偶,论卑气弱。仁宗时,士子竞尚“险怪奇涩之文”,号为“太学体”。欧阳修主持嘉祐二年(1057)的“贡举”考试,革除此弊,凡是文涉雕刻者,一概不取。虽然落选的举子伺其外出,聚嚣于马首,造成“街逻(巡警)不能制”的“群体事件”,但他利用科举的导向作用扭转了“场屋之习”,宋朝文风随之一变。也是这次考试,苏轼脱颖而出,名列第二,苏辙与曾巩亦入选,后来和欧阳修同列“唐宋八大家”。

当时的书法状况,欧阳修也有批评:“今士大夫,务以远自高,忽书为不足学,往往仅能执笔,而间有以书自名者,世亦不甚知为贵也。”宋朝科举对书法不像唐朝那样要求严格,士子当然“忽书为不足学”。欧阳修虽然兴叹“书之废莫废于今”,而他早年“亦厌书字”,47岁写给梅尧臣的书简中承认了这一点。为了与那些忽视书法的士人划清界限,称自己缺乏学书的天赋而不为,所谓“学书各有分限,殆天之禀赋,有人力不可强者”。受了蔡襄的影响,欧阳修才“锐意”书法。他在《集古录》中多次提到蔡襄“善论书”,经常向他请教书法,并以文坛领袖的威望,力推蔡襄的书法“独步当世”,为北宋后期出现的书法高潮做了铺垫。那时,后人所谓宋四家的“苏黄米蔡(京)”,苏轼18岁,黄庭坚9岁,蔡京7岁,米芾才3岁。他们那一代成长的环境,有了欧阳修树立的榜样,不再是不知书家为贵。

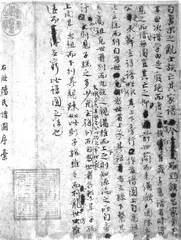

( 欧阳修《自书诗文手稿·欧阳氏图谱序稿》 )

( 欧阳修《自书诗文手稿·欧阳氏图谱序稿》 )

锐意书法以后,欧阳修计划“自此已后,只日学草书,双日学真书。真书兼行,草书兼楷”,预期“十年不倦,当得书名”。他写过一则自嘲的跋文:“往时有风法华者,偶然至人家,见笔便书,初无伦理。久而福祸或应,岂非好怪之士为之迁就其事耶?余每见笔辄书,故江邻几比余为风法华。”北宋施元之《施注苏诗》记载:京师汴梁开宝寺僧人,俗姓张,好诵法华经,人呼张法华。其言语散乱不经,又呼为风法华。风法华又被称为言法华。苏东坡也曾以这个“今典”自喻其书:“仆书尽意作之似蔡君谟(蔡襄),稍得意似杨风子(杨凝式),更放似言法华。”

江邻几(1005~1060)名休复,欧阳修的好友,仁宗朝任集贤校理,墓志为欧阳修所撰。宋人传说,江邻几“晚著《杂志》,诋公(欧阳修)尤力”。那时的“诋公”之词,以蒋之奇弹劾欧阳修“私从子妇”流传广,却在江邻几逝世之后。据说欧阳修有狎妓之好,至以娼自随。《隐居诗话》不点名地说他“庆历间,签书滑州节度判官,行县至韦城,饮于县令家,复以邑娼自随。逮晓畏人知,以金钗赠娼,期以缄口”。此类记载,人多斥为“飞语”。江邻几不但把欧阳修比为风法华,对他的书法也有评论:“永叔书法最弱笔,浓磨墨以借其力。”这是友人之间的实话。欧阳修的门生苏轼,推崇座师“笔势险劲,字体新丽,自成一家”,也有“用尖笔干墨,作字方阔”的直观描述,作字状态是“纵手而成,初不加意”。所谓“初不加意”,即一点儿也不作意,是夸赞欧阳修通脱,苏轼自己也如此。

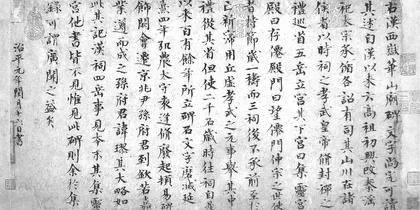

欧阳修当年“每见笔辄书”,现存手迹不过11帖。北京故宫博物院所藏的《灼艾帖》是写给弟子焦千之的尺牍。辽宁博物馆收藏的《自书诗文手稿》,卷中装有《欧阳氏谱图序》、《夜宿中书东阁诗》两件手稿。其余8帖藏在台北“故宫博物院”:欧阳修编校《新唐书》时写的2片工作便条,装为《书局帖》;4则金石题跋合为《集古录跋卷》;《气候帖》和《上恩帖》是写给丁宝臣、司马光的尺牍。这些书迹,50岁所写《灼艾帖》最早,最晚是去世那年写的《上恩帖》。宽泛说,都属于晚年笔迹。欧阳修自称写过草书,而存世手迹不外行书、楷书。他写楷书,用笔露锋直书,“似逆风行船,著尽气力”。墨色浓而燥,点画容易显得苍劲,江邻几说他“浓磨墨以借其力”即有这层意思。笔画,横画细,竖画粗,类颜柳。结构“方阔”,但“不工”。行书则有所不同,墨色滋润一些,显得笔调柔和,连属的笔势带出了流美的姿态。

宋人很少说及欧阳修的书法师承,张邦基见过欧阳修55岁所写9则札记手迹,以其“字画清劲”,以为“多柳诚悬(公权)笔法”。依据某人的书法形态判断其师承,本是有效的方法,却对不上欧阳修的陈述:“余因李邕书得笔法,然字绝不相类”,“用法同而为字异,然后能名于后世”。欧阳修中年以后才开始研习书法,做官、著书是正事,闲暇时间少,他发挥理解力的优势,采取读帖求意的方法,弥补临池之不足:“学书不必惫精疲神于笔砚,多阅古人遗迹,求其用意,所得宜多。”苏轼后来也有相似的表达:“苟能通其意,常谓不学可”,流传甚广,而世人不知此法是欧阳修率先提出。

我们看到的欧阳修书迹都写于病目之后。他42岁花眼,看书模糊不清,现在配副花镜就可解决,欧阳修没有这样的条件,以为是“上热太盛”所致。经人指点,采用“坐常欲闭目内视,存见五脏肠胃”的“内视之术”疗眼,“行未逾月,双眼注痛如割,不惟书字艰难,遇物亦不能正视”。他担心目盲而成“废人”,“十年不曾灯下看一字书”。叶梦得《石林燕语》透露,他节省目力的办法是“使人读而听之”。像欧阳修那样的文豪,诗词应声而出,文章摇笔而来,对他而言,最耗心力和眼力的事情是撰写史书。说来惊人,皇皇二十四史,欧阳修名下有两部。30岁开始撰写《新五代史》,47岁完稿。48岁以后的6年里,他主持编撰《新唐书》,亲自动笔部分是《纪》、《表》60卷,而全书200余卷的通稿、校对、总其成都由他承担。自编《新唐书》以来,欧阳修的目疾日见严重,“病目”、“目痛”、“目病”、“目昏”、“昏花”、“昏眩”屡屡出现在书简里。

晚年的欧阳修贵为名臣,但是“书字如隔云雾”、“昏眩不能多书”、“病目艰于书字”。外人看来,欧公病目作书亦如常人,他自己却意识到“字体不工,不能到古人佳处”,做书家的事不再去想,唯以学书为乐趣。他有一则“学书之乐”的题跋,引用苏舜钦的话自况:“明窗净几,笔砚纸墨皆极精良,亦自是人生一乐。”对于童年“以荻画地学书”的欧阳修,又有几人能够理解他晚年“学书之乐”的心境?■

(文 / 刘涛) 中国古代史书法欧阳修新唐书之后病目书作宋朝