独成一派的西凤酒

作者:魏一平(文 / 魏一平)

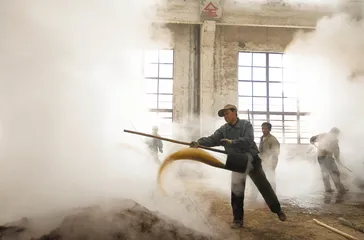

( 西凤酒厂酿造车间内一片忙碌,白酒酿制仍离不开人工作业 )

( 西凤酒厂酿造车间内一片忙碌,白酒酿制仍离不开人工作业 )

六代凤酒史

渭河以北,隆冬时节,略显苍凉。车驶入西宝(西安——宝鸡)高速,路边的大广告牌密集起来,“西凤酒”、“三秦”成为出现最为频繁的字眼。

“西凤酒,成于周秦,盛于唐宋,至少有近3000年历史。”欧晓峰跟很多当地人一样,说起西凤酒就免不了从遥远的历史故事开始。他是陕西西凤酒营销有限公司信息资源部部长。

出宝鸡城,往东北20多公里,即进入凤翔县。这里地处关中平原西部与黄土高原过渡地区,北有岐山,南接秦岭,渭河、韦河横贯其间,形成“两山夹一川,二水分三原”的山川大势,最早的凤酒即起源于此。

在秦之前的漫长历史中,这里作为雍州的政治、经济、军事、文化中心,要远比咸阳、西安辉煌。县境内糜杆桥镇水沟遗址中就曾出土两只5000年前的酒杯。据《凤翔县志·酒业》记载:“公元前2000年夏朝启时期,在雍州就有田氏后裔甘氏开始酿造黄酒和白酒。”

据史料记载,1924年,军阀党玉昆从凤翔县柳林镇旁的灵山掘墓,曾盗得一块西周初年的方鼎,上有铭文“饮秦饮”三字。可见第一代凤酒“秦饮”自西周开始流传。此后,经过了第二代凤酒——汉朝“秦州春酒”后,在唐代,第三代凤酒——柳林酒为其创造了巅峰。

在凤翔,仍能找到许多与西凤酒有关的历史痕迹。在西凤酒营销公司郁主任带领下,我们先来到位于县城中心的东湖公园。郁主任介绍,东湖原为“饮凤池”,相传因周文王元年瑞凤飞鸣路过雍州,在此饮水而得名。宋仁宗嘉祐六年(1601),苏轼调任凤翔府签书判官,倡导官民疏浚扩池,引城西北凤凰泉水注入,改名东湖,与杭州西湖呼应。此后,苏轼广施新政,振兴凤酒,并留下了“花开美酒曷不醉,来看南山冷翠微”的诗句,盛赞柳林酒。

从凤翔县城出来,继续西行,不远处路过一个村子,村头一座木亭因年久失修显得并不起眼。此村就是记录凤酒辉煌的亭子头村。据《唐会要》,唐仪凤三年(678),吏部侍郎裴行俭护送波斯王子回国,路过此地时正值阳春三月,本该是百花芬芳、蝶飞蜂舞,却看到路旁的蜂蝶坠地而卧。随从的郡守沿途查询,至前方五里处的柳林铺时,方知一家酿酒作坊刚从地下挖出一坛窖藏陈酿,醇香无比,才使得这一带的蜂蝶沉醉不舞。裴行俭听罢,即兴吟诗一首:“送客亭子头,蜂醉蝶不舞。三阳开国泰,美哉柳林酒。”

裴行俭回朝后,命郡守将柳林酒运回长安,献给文宗皇帝。自此,柳林酒以“甘泉佳酿、清冽醉香”之盛名被唐皇帝列为皇宫御酒。又经过第四代橐泉与第五代凤翔烧酒后,才有了今天的第六代凤酒——西凤。1915年,在旧金山举行的巴拿马万国博览会上,西凤酒夺取国际金质奖章。1952年,全国第一届评酒会上,西凤酒与茅台、泸州老窖、汾酒共同评为“中国四大名酒”,达到了历史新高度。

如今的西凤酒厂就位于柳林镇的旁边,正对厂门的那座白色汉白玉雕塑就是裴行俭,另一侧的雕塑则记录了秦穆公之女“弄玉吹箫”的典故。

独创凤香型

一进西凤酒厂,右侧路旁立着一块巨型石刻,上书“西凤酒1956”。工作人员给我们介绍,西凤酒在新中国成立后的再次勃兴,始于1956年。

1955年底,周恩来总理参加完万隆会议之后路过香港时,华人华侨设宴,看到餐桌上摆放着茅台、泸州老窖、汾酒,周总理便问:“中国四大名酒,为什么独缺西凤?”华侨们无奈回应,只因西凤酒产量低,在广东遍寻不得。周总理据此指示扩大西凤酒生产规模,第二年,陕西西凤酒厂破土动工。

赵文博当时只是一名17岁的生产队保管员,被招工入厂。“当时,能去酒厂上班可了不起,要经过层层选拔。”据赵文博介绍,当时国家轻工业部派专家来宝鸡为酒厂选址,把凤翔柳林、虢镇、岐山蔡家坡镇和眉县四地的水和酒送到北京检验,最后确定“柳林酒最佳,最宜建厂”。“本来,酒厂应该建在凤翔县城,当时县城也有几家小酒厂,有一定的生产基础,但比较了好几次,还是柳林的水最好。”赵文博告诉我们。

为什么柳林的酒最佳?“与这里的水、气候、原料都有关系,与凤酒独特的工艺也有关系。”从西凤酒厂生产处处长位置上退下来的赵文博坦言。

柳林镇西侧靠山,5公里之外,北有雍山,南有小灵山,东面是较为平坦的黄土台塬,平均海拔800多米。这里属于暖温带半干旱气候,昼夜温差较大,形成了独特的微生物群落。因此,柳林虽是凤翔县最小的乡镇,但却承接了雍山以东不一样的空气、水质和土壤。

然而,西凤酒在多次蝉联国家级名酒之后,却在1979年遇到了挫折。在当年举行的第三届全国评酒会上,首次采用按照香型分类,白酒分为酱香、浓香、清香、米香和其他香型5种香型。西凤酒由于没有自己独特的香型,与汾酒归入清香型,结果落败,由国家名酒降为国家优质酒。“也就是从那以后,我们才开始下大力气研究西凤酒的工艺。”赵文博说。

为了夺回金牌,西凤酒围绕“保格、去杂、增香”大胆改造生产工艺。俗话说,“曲是酒之骨”,制曲直接影响酒的味道,西凤的改造也由此开始。走进西凤酒厂的曲房,一股暖湿气流迎面扑来。经工作人员介绍,地面铺的青砖,四周墙上抹的一层泥,顶棚上架设的芦苇席,气窗上增加的排气扇,都是工艺改造的结果。

一块块砖头大的大曲整齐排列,每一排中间隔了几根细竹条,为保持与空气中的微生物全面接触。两个工人正在熟练地翻曲,一个曲房有近5000块大曲,要在两小时内全部腾挪一遍。由于曲房的温度最高达到60多摄氏度,工人们常常汗流浃背。

10年努力之后,1988年底举行的第五届全国评酒会上,西凤酒重夺金牌,并确立了四大香型之外的独立门派——凤香型(又名兼香型)。赵文博告诉我们,最具代表性的两项生产工艺——发酵与储存也由此确定下来。

在制酒车间里,我们见到了西凤酒独特的发酵池——土暗窖。一个个深3米、长3米、宽1.5米的地坑就是西凤酒的发酵池,上面压着用水泥铸成的窖盖。在一个尚未封盖的土窖旁,车间主任王俊峰向我们介绍,这种窖池的独特就在于它那一层厚约1厘米的窖壁。这种窖壁用当地的黄土和泥而成,属于黄棉土类中的嵝土,能加速酿造过程中的生化反应,促使脂酸形成。与浓香型白酒不同的是,这些窖泥每年8月都要更换一次,去掉窖壁、窖底、老窖皮,再换上新土,这样既有生长乙酸菌的条件,又能严格保持酒的气味“香而不浓”。

西凤酒厂的储酒库大多还是“文革”前的老房子。“这里的原浆酒最长的已经存了超过50年,酒库里已经形成了自身的微生物群,不宜搬动。”工作人员告诉我们,这些老砖房能扛过四川大地震这一劫,算是西凤酒的大幸。

一排排一人多高的酒海也算是西凤酒的“秘密武器”。工作人员介绍,这种最古老的储酒器用秦岭山脉上的藤条编制而成,其内表面先用白棉布裹糊,然后再用麻苟纸裱糊,上面敷上猪血、蛋青,一层干燥后再糊一层,前后要近百层,历时半年多才能完成。最后用上好的菜油与蜂蜡涂抹表面,干燥后就可以装酒,真正做到“纸里包酒”。用这样的酒海储存,既有利于加快原酒的老熟过程,又可以去除杂味,赋予一种特殊的香气。

寻找柳林泉

从酒厂大门出来往西走500米,就到了柳林镇。这里原名柳林铺,因镇上柳树成荫而得名。汉唐时期,柳林西接秦陇,南通巴蜀,东连长安,是中西部地区的交通要塞,也是古丝绸之路的必经之地。据《凤翔县志》记载,早在唐代,这里的酿酒工艺就在全国领先。

“解放初,柳林镇上还有十六七户烧酒铺,后来公私合营成了高级社后才基本关闭,直到‘文革’后期才被拆除。”53岁的窦虎堂指着那一排破旧的青砖房告诉我们。他是柳林镇窦家庄人,现在是镇办酒厂柳林酒业的副总经理。

今年76岁的孔家庄老汉韩安林,解放前就在镇上的烧酒铺做小工。据他介绍,当时每个酒铺一般只有一个甑桶(一种木制酿酒器),一天能用500多斤高粱。“一个甑桶两个酒班,一个酒班至少6个人,一个大师傅带5个徒弟。”即便在生产工艺已经越来越现代化的今天,这样的班底仍保存下来。西凤酒厂的每个酒班仍是7个人,“酿酒说到底还是要靠人”。

即便在短短的百米街道上,由于所用水不同,所出的酒也有差别。镇子西头的卫生院旁边,一间废弃的厂房刚被铲平,当地老人告诉我们,这里就是西凤酒厂最早的生产车间,直到1978年酒厂扩产后才停止使用,在四川大地震中受损严重。“当时,就这个车间出来的酒最好,拉去北京评奖的酒都是从这里出的。”窦虎堂指着那一片废墟告诉我们。

沿镇子的主干道往西,尽头处有一座单孔石桥,名曰饮凤桥。相传当年唐僧西天取经时就路过此桥。窦虎堂告诉我们,他小时候这里的桥下有一个小泉,终年有水,即为饮凤泉,而这个车间用的水就取自这里。

“佳酿之地,必有名泉。”柳林西北侧的雍山脚下曾有5个天然泉,当地人介绍,30年前这里还有自流水,顺饮凤渠向南流,最后汇入渭河。上世纪60年代兴起的“农业学大寨”,使得这条宽约五六米的水渠变成了一片农田,昔日的饮凤泉也早已没了踪影,现在酒厂用的水全部取自地下。西凤酒厂的十几口井就打在离柳林五泉不远的山脚下。

赵文博告诉我们,柳林的水“硬”,用它酿酒,非常有利于曲霉糖化。5年前,窦虎堂任职的柳林酒厂要选址打井,窦虎堂提出的条件是必须选在“饮凤泉方圆百米之内”。

在柳林镇,超过60岁的老人,大都有过在烧酒坊当学徒的经历。公私合营后,私人烧酒坊被关闭,取而代之的是村办酒厂。窦虎堂以前就在自己村子的酒厂做管理,他告诉我们,直到上世纪80年代中期,柳林镇16个村子仍保留有14家酒厂,加上镇上的3家,一共有17家。“每个厂子五六十人,一年能产300多吨酒。”

市场经济快速发展的上世纪90年代,多数村办酒厂倒闭。经历了80年代末90年代初期的辉煌后,柳林的凤酒也走入了低谷。到现在,除了西凤酒厂,镇上只剩下3家酒厂——镇办的柳林酒业、孔家庄的神泉酒厂和干河村的双凤酒厂。其中,除了神泉酒厂是本地人当老板外,另外两家均被外地老板收购。

小酒厂生存仍然艰难,主要业务是为西凤酒厂代工。窦虎堂介绍,柳林酒业每年2000吨的生产量,200万元左右的利润,95%来自于为西凤酒厂制造原浆酒。“原酒的利润每吨只有1万多元,勾兑后的成品酒利润每吨能够达到30万元。”

为此,柳林酒业也在试着自创品牌,“但是,刚刚起步,很难”。虽然用的原料、工艺完全一样,但哪怕不是一口井,不在一个酒海里存,兑出来的酒还是不一个味道。窦虎堂感慨,“这就是好酒的魅力所在,谁也无法复制”。■ 西凤酒柳林