瑞士馆与城乡互动

作者:贾冬婷 飞机在苏黎世上空开始下降,电子显示屏上的瑞士卫星地图愈加清晰。这情景正如俯瞰世博会瑞士馆所见,轮廓是一个简略版瑞士地图,馆顶模拟了占瑞士全境60%的阿尔卑斯山区景观。

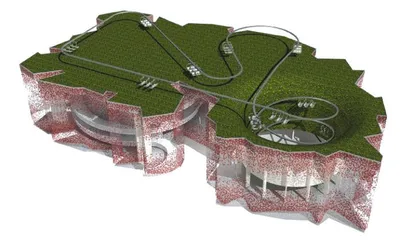

飞机在苏黎世上空开始下降,电子显示屏上的瑞士卫星地图愈加清晰。这情景正如俯瞰世博会瑞士馆所见,轮廓是一个简略版瑞士地图,馆顶模拟了占瑞士全境60%的阿尔卑斯山区景观。

“我们计算过,世博会的游客在瑞士馆的逗留时间大约10分钟,因此要先有一个中国人熟悉的瑞士形象吸引眼球,阿尔卑斯显然是最好的代表。”瑞士国家形象委员会市场部负责人施莱格在伯尔尼的办公室对我们解释。这一委员会从104个方案中选择了Element展览设计公司和Buchner Bründler建筑师事务所的设计,将于2009年5月开工建设。

“是直接叫瑞士馆,还是给它取一个类似‘鸟巢’这样的小名?”出自赫尔佐格和德梅隆之手的“鸟巢”无疑是2008年最有影响力的“瑞士设计”,但让施莱格为难的是,瑞士馆的混杂性让它很难用一个具象的名字去概括:“这一建构不寻求简洁的几何形体,它可以被破译为一个机器,一间工厂,一个实验室,一个出自工程师技术和来自科幻王国艺术的混合物,把科学幻想和美学梦想融为一体。”

包裹这一立体“瑞士地图”的是高25米的网状帷幔。因场馆最后要被拆除,帷幔采用了可降解的生物树脂材料,可在展览结束后被细菌分解消失,释放到大自然中。其上安装有“染料敏化太阳能电池”,这是上世纪90年代洛桑联邦理工学院的发明,由染料分子通过人工光合作用转移到电子上,沿着外部电路传导吸收光,将光能转变为电能,为建筑提供运行能量。有趣的是,当外面刮风或访客用闪光灯拍照,幕帘上的小灯会随之而闪烁发光,提醒观众身边有可利用的能量。

世界上最美的顶峰、笔直的山脊和令人眩晕的峭壁——阿尔卑斯山不仅是瑞士馆的表象,它更铸造了瑞士人的性格,形成了独特的城乡关系。游客进入瑞士馆中,会看到IMAX影片《阿尔卑斯》的循环播放,讲述一个真实的人与山的故事:登山家约翰·哈林二世1966年在攀登艾格峰北壁垂直路线时因绳索断裂而遇难,40年后,他的儿子约翰·哈林三世又来到艾格峰下,去面对那座杀害了他父亲的山。影片提醒人们思考:人与山之间该是什么样的一种关系?施莱格说,这将引申至瑞士馆的主题:城市与乡村的互动,包括空气质量、可持续建筑、水质量、交通四部分。

游客将在馆内进行一场游戏般的缆车旅行,每8分钟一班,每天可载约1.6万人。缆车是瑞士的发明,也是瑞士高山旅游的象征,在瑞士馆中,它象征着城市与乡村之间的一个完整循环。双螺旋缆车从展览建筑内部盘旋而上,经过展示、影剧院、餐饮、购物等丰富、活跃的“城市”空间,升到布满蒲公英和欧蓍草的“乡村”空间。整个过程暗喻带领游客出离负荷沉重的城市,进入赏心悦目的自然。这也是瑞士馆的设计目标:为未来城市提供一个方向——融合科技与自然。

选择世博会5个分主题之一的“城乡互动”,对于瑞士来说是自然而然的。瑞士的城市与乡村差异不大,在很多人眼里,它的城市像乡村,乡村像城市。瑞士空间发展署联邦办公室负责人丹尼尔·沃斯特对我们说,10分钟穿越城乡的缆车旅行并非梦想。以首都伯尔尼为例,从任何一点乘坐公共交通到市中心都不会超过10分钟。阿尔卑斯山区人口稀少的北侧到达任一平原城市,不超过1小时。即使是最远的西南部瓦莱州,从那里的小镇到达邻近大城市也不超过2.5小时。瑞士建筑师赫尔佐格曾评论,瑞士的城市虽已高度城市化,但瑞士人大多对此不以为然,心里仍存在着浓重的乡村情结。

这一思想根源来自于瑞士的大山。阿尔卑斯山脉占全国面积的60%,中部高原占30%,汝拉山区占10%。瑞士人根植在阿尔卑斯的崇山峻岭之中,本能地排斥大城市,唾弃由之产生的一切弊病。在城市化开始的19世纪末工业革命期间,无可避免地带来自然景观、城乡关系和社会人口的显著变化。切肤之痛让全国性的回归大自然运动兴起,如“一战”前夕提出的“风景-祖国”,两次大战之间掀起的“乡村瑞士”运动,希冀重温13世纪瑞士起源之时的纯洁雄伟的大山留在历史上的辉煌,以及宁静安详的小城镇、牛铃风动的乡间田野留在记忆中的温馨。

“瑞士的最大城市苏黎世人口也只有37万人,与上海、北京这种千万人口大都市在规模上无法相比。”丹尼尔·沃斯特说,这源于瑞士小城镇网络式的空间分布模式,这一模式形成于瑞士特殊的地理条件和城市化进程中。伴随工业化的城市化并未形成大工业中心,而是分散在城乡,呈遍地开花状。由于可耕地少,瑞士农民很早就开始寻求生产方式的改变,可以说,是他们主动拥抱了农村的工业变革,这让瑞士避免了臃肿大都市的形成,城市和农村在近两个世纪中共同繁荣。

丹尼尔·沃斯特说,在瑞士联邦、州、社区三级行政体系下,同属社区一级的城市与乡村并无差别。再加上交通方面的可达性,小城镇网络模式仍在加强。事实上,瑞士空间发展署每12年的航拍照片调查结果显示,集中在小城镇与新兴地区的城市扩张并未受到有效控制,且建成区增长超过了人口增长,因此不是高效的增长模式。丹尼尔·沃斯特介绍,为防止出现苏黎世等大都市进一步吞噬乡村地带,2009年即将出台的新一版空间规划方案将划定更为严格的禁建区域,加强对阿尔卑斯等山区地带的自然景观保护。另外,把土地激活重点放在城市中心的老工业区,将工业搬至郊区或国外,原址改造为银行、保险等高级服务业。

到达伯尔尼的时候已是傍晚,冬天的瑞士白天很短,这个小小的首都已经笼罩在雾霭和黑暗中了。导游茜比特意让司机在最高的粮仓桥上停留,在圣诞前夕星星点点的灯火中,恍惚是来到了中世纪。“听说了吗?伯尔尼是一座鬼城呢。”在伯尔尼生活了20多年的茜比对我们眨眨眼。

到达伯尔尼的时候已是傍晚,冬天的瑞士白天很短,这个小小的首都已经笼罩在雾霭和黑暗中了。导游茜比特意让司机在最高的粮仓桥上停留,在圣诞前夕星星点点的灯火中,恍惚是来到了中世纪。“听说了吗?伯尔尼是一座鬼城呢。”在伯尔尼生活了20多年的茜比对我们眨眨眼。

她带我们来到老城中心的吃小孩者喷泉,这也是“鬼城”最著名的象征物。夜色中,面目狰狞的恶魔一只手将一个柔软无助的小孩子送入口中,另一只手还抓着另一个。这座喷泉在中世纪实际上是座水井,雕像据说是父母在警告小孩子们不要在河中游泳。传说中,当午夜城中漫起薄雾,这些孩子们就会走上来与寒冷的雾气共舞,凌晨1点钟准时消失。

有历史的城市总会有传说。这座12世纪末以创始者扎灵根公爵打到的第一个猎物“熊”命名的老城,至今仍拥有众多古堡、拱廊和喷泉,是欧洲保存最好的中世纪城市,1983年就被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录。白天鬼魂散去,石子路铺就的老城中世纪风貌不减。就像那座标志性的钟楼,在过去的600年里,每到整点占星大钟上的金鸡都会引颈长鸣,一群小人应声而出,最后由上面的小人将铜铃敲响。

是什么使得伯尔尼老城被完好封存了600年呢?首先是带来阿尔卑斯山雪水的阿勒河缓缓勾勒出的U形弧线,把老城圈在内。政府在U形的缺口闭合修建了一条公路,将新老城联通,也把老城保护起来。U形之内只有有轨电车为主的公共交通,不为私车放行。而年轻人更喜欢骑自行车穿行,在位于伯尔尼老城中心的联邦外交部做网站管理的葛士特也是其中一员,从他在新城的家骑过来不过10分钟。

乘9路电车,我们到葛士特家做客。这是新城中一幢公寓的顶层,天气好的时候,可从天窗远眺以雪景著称的少女峰。女主人去乌拉圭的娘家度假了,所以葛士特的父母特意从相距20公里的索洛图温赶来帮厨,乘火车要45分钟。前一天的12月6日是瑞士传统的“圣尼古拉斯节”,全城迎接圣诞老人,餐桌上瑞士传统的奶酪火锅有浓浓的圣诞气氛——其实是在煤油炉上放上一个火锅,将一种特制的大块奶酪放进去,融化后将面包切成小方块,沾上奶酪食用。

葛士特一家围坐在餐桌上讨论最近的两大议案,一是联邦政府是否要给瑞士第一大银行UBS出一笔钱,以帮助它缓解金融危机。另一件是联邦7人委员会之一的国防部长要换届。在瑞士的直接民主制下,每一项政治议案的产生都要经过广泛的投票,与每个人息息相关。老葛士特不禁抱怨,他们要参与的投票多得投不过来,如他居住的索洛图温,广场改造、学校建新等大事小事都要公决,无形中也使进程放缓。最明显的例子瑞士是否加入欧盟,几次投票都未获通过。这源自瑞士在两次世界大战中坚持的中立传统,也因为瑞士人不愿放弃在政治上的参与权。在老葛士特看来,12月12日瑞士加入申根已是经济上向欧洲迈进的一大步,但政治上的结盟还为时尚早,“我宁愿它永远也不被通过”。

11月底,伯尔尼刚刚进行了一项全民公决,讨论是否免除文化与遗产保护基金会对城市建设的否决权。小葛士特解释说,比如老城要新建一个商场,该基金会可直接行使此项权力来阻止其实施,这让经济界感到头疼,希望能推翻基金会的这一权力。该项提案被否决了。在伯尔尼大多数人看来,这一基金会是伯尔尼老城保存完好的一大因素。

与大多数瑞士人的“刺猬心态”相比,葛士特一家可算是典型的世界主义者。老葛士特夫妇的3个儿媳妇都不是瑞士人,分别来自菲律宾、印度尼西亚、乌拉圭。老夫妇也因此习惯了四处旅行,他们2003年曾去印尼和大儿子住了一段时间,也常到苏黎世的二儿子或伯尔尼的三儿子家。但他们并不想搬到城市里,他们觉得汝拉山脚下1.5万人的小城索洛图温更符合他们的生活理想。老葛士特夫人说,他们年轻的时候就是在当地一个登山俱乐部中相遇的。

葛士特老先生是典型的节能模范。他15年前买了一辆丰田车,但至今只开了12万公里,平时尽量乘坐火车或公共汽车。他说,瑞士正在发起一项提案,禁止四轮驱动的越野车,只要在10个月内搜集到10万个签名就可获通过了。老先生拿出一张照片给我们看,那是他在索洛图温房子的红外线照片。摄像机是镇政府的,居民花100瑞士法郎可租用一次,作为维修房屋的依据。根据照片所反映出来的光线色彩和强度,可判断房屋各部分的能耗,如一般的老房子9%的能耗从烟囱出去,25%从墙体出去,10%从窗子出去……他在15年前曾进行了一次改造,改造前的散热系数是2.7,改造后减少到1.7。据瑞士建筑节源标准,他们的房子已经达到了Minergie,但因地窖顶棚的隔温性不好,还没有达到更严格的Minergie-P标准。如今他计划再进行一次改造,将散热系数降低到0.7。改造的重点是更换一种新科技窗户,这种目前市场上最节能的窗户要花费5万瑞郎。葛士特先生说,从节能后所获的政府补贴和能耗减少上计算,成本要15到20年才能收回,但重要的是环保意识。

“据说印尼海啸2/3的能量仍未释放,说不定什么时候还会在世界的某个角落引发灾难。这还不足以让我们警醒吗?”葛士特老先生说,“奥巴马的演讲口号是‘Yes,we can’,我倒觉得人类应该多想想什么事是‘No,we can't’。”

在阿尔卑斯山谷中的小镇安特里布赫一大早醒来,窗外的尖顶小木屋上都覆盖了白雪,仿佛置身童话王国。这一景象是每一个瑞士人的理想。就像我们的导游茜比,她和做外交官的丈夫就拥有这样的一间乡村别墅,从伯尔尼到别墅仅靠一条铁路线就可以连接,麻烦的只是冬天,“有一年雪特别大,积雪把无人看守的屋门都堵死了,幸好有村民帮忙清扫。还有一次大雪封山,但第二天有急事要去伯尔尼开会,只好租用了一架私人飞机赶过去”。

在阿尔卑斯山谷中的小镇安特里布赫一大早醒来,窗外的尖顶小木屋上都覆盖了白雪,仿佛置身童话王国。这一景象是每一个瑞士人的理想。就像我们的导游茜比,她和做外交官的丈夫就拥有这样的一间乡村别墅,从伯尔尼到别墅仅靠一条铁路线就可以连接,麻烦的只是冬天,“有一年雪特别大,积雪把无人看守的屋门都堵死了,幸好有村民帮忙清扫。还有一次大雪封山,但第二天有急事要去伯尔尼开会,只好租用了一架私人飞机赶过去”。

但上世纪90年代以来,瑞士乡村地区人口的增长速度要大大超过城市地区,这也在吞噬着原本稀缺的农业区域。瑞士在上世纪40年代有25%的人从事农业,如今这一比例仅为4%。随着瑞士在1999年加入《阿尔卑斯公约》,加强了对农业生活方式和自然景观的保护,在乡村的经济利益及生态之间找到两全方案更成为一大挑战。

20年前,瑞士进行全民公决,通过了在瑞士开辟沼泽保护区的决议。一夜之间,安特里布赫地区的人们发现这里1/4的地方都划入了保护区,都很抵触:山上还可以建缆车吗?经济收入如何保证?当时的一位铁杆反对派是安特里布赫最大的一个镇的旅游局长史尼特,他所在镇的2/3都是沼泽地带,受影响最大。有意思的是,现在他却成为安特里布赫生物圈保护区的主管。

转变是怎么发生的呢?该保护区教育项目主管施密德博士介绍,2001年,联合国教科文组织将这里确定为瑞士首个生物圈保护区。生物圈保护区与自然保护区不同之处在于,其目标不仅是对独特的高沼地、岩溶区的自然和人文景观的保护,还鼓励居民参与生活、商业和娱乐空间的设计。如在安特里布赫,核心区占3%,与1000多个业主签订合同,严格规定土地利用方式;养护区占42%,业主可进行有限开发,如轻度的旅游业;发展区占50%,可进行工商业活动。以本地的一个经济循环为例,森林中砍伐的树木可以送到当地木工车间加工,木质房屋、家具在当地被广泛使用,废弃后在当地废物处理设施中回收,然后重新回到大自然中。有了联合国生物圈保护区的品牌效应,与之相关的本地产业如草莓酒、牛肉、奶酪都打上了同一标识——“正宗安特里布赫”,银行设立生物圈户头吸纳存款,学校开展环保教育。这一模式确保了安特里布赫地区实现经济的可持续增长。

奶羊工厂Emscha是本地循环经济的一个典型例子。就像瑞士的著名童话《阿尔卑斯山的少女》中一样,工厂的女主人也叫海蒂,也生活在阿尔卑斯山区,她的丈夫也叫彼得,他在童话中是海蒂最好的伙伴。

1990年,彼得继承了伯父的农场,由于高山地区土地贫瘠,只能种草、玉米,产值又低。安特里布赫是典型的奶牛养殖区,他们转而想要养牛,但值瑞士奶牛过剩,政府对养牛有指标限制。好不容易申请下来2万升牛奶指标,相对于海蒂家29公顷的农场面积来说还是太少了,每年都剩余很多干草和饲料。1995年,法国南部兴起大规模养羊热潮,瑞士组织农民过去考察,彼得也参与了考察团。同一时期瑞士大企业艾米收购了附近一家小型奶酪工厂,也开始加工羊奶。海蒂和彼得开始考虑养奶羊,联合附近几个村民从法国团购了250头奶羊。最初的收购方只有艾米一家,16头奶羊等于1头奶牛的产量,艾米抱怨价格太高,买的人又少,在5年合同期后终止了收购。海蒂和彼得直接进城找了全国最大超市的负责人,说可以提供新鲜羊奶和奶酪制品。“你们是谁?”“我们是安特里布赫的两个农民。”负责人大笑,“你们要先有个品牌”。回去后,他们注册了公司和“Emscha”品牌,意为“安特里布赫的奶羊”。

下一步的问题是加工。在当地有奶酪加工厂,但羊奶加工遭到奶牛农户合作社的反对。上世纪90年代瑞士农产品价格下降,奶酪加工厂也不能全部幸免,海蒂低价收购了一家自主加工。钱从哪儿来呢?同期政府加强了对农民的扶持,海蒂的奶羊加工厂也拿到了补贴。很多人对牛奶过敏,只能喝羊奶,海蒂抓住这一消费心理打开了市场。现在产品已供应瑞士境内120个商店,大部分要销往外地,他们又买了一辆冷冻卡车,自己做物流。海蒂说,他们考虑在产业链上的可持续发展,如当地有11公顷森林,木材资源过剩,工厂便用烧木材的锅炉供暖。两年前他们的工厂又安装了太阳能热水器,在春季加工期可节省能源。去年,海蒂的奶羊工厂还获得一个全国性的太阳能奖。

海蒂和彼得有5个儿子,老大在苏黎世联邦理工大学学习机械制造,老二、老三都在进行农业职业教育培训,都想要回到安特里布赫当一个农民。见我们笑,海蒂说,农民可不是随便就能当的,要考取联邦农民证才有资质。虽然从这个阿尔卑斯山谷中的小镇去最近的城市硫森只要30分钟,但在良性的循环经济模式下,并不意味着从农村到城市的单向流动。

正如世博会瑞士馆中的缆车游戏象征城乡之间的连接,现实中瑞士的小城镇网络也靠蜘蛛网般的公共交通系统维系。瑞士联邦铁路公司(SBB)客运部负责人汉斯先生对我们介绍,瑞士的公共交通网络总长达2.2万公里,其中SBB运营3000公里,私营铁路2000公里,登山铁路1000公里,有轨、无轨、近郊等本地线路1500公里,5000公里小公共线路,1000公里船运,此外还有8500公里邮政线路,伴随着熟悉的威廉·退尔的乐曲,深入到最偏远的山区小镇。在上海世博会上,巴塞尔、日内瓦与苏黎世将联合参展“城市最佳实践区”,参展案例即为“城市交通方案帮助改善生活质量”。

正如世博会瑞士馆中的缆车游戏象征城乡之间的连接,现实中瑞士的小城镇网络也靠蜘蛛网般的公共交通系统维系。瑞士联邦铁路公司(SBB)客运部负责人汉斯先生对我们介绍,瑞士的公共交通网络总长达2.2万公里,其中SBB运营3000公里,私营铁路2000公里,登山铁路1000公里,有轨、无轨、近郊等本地线路1500公里,5000公里小公共线路,1000公里船运,此外还有8500公里邮政线路,伴随着熟悉的威廉·退尔的乐曲,深入到最偏远的山区小镇。在上海世博会上,巴塞尔、日内瓦与苏黎世将联合参展“城市最佳实践区”,参展案例即为“城市交通方案帮助改善生活质量”。

“聪明人坐火车”,SBB的广告曾经如此宣传。每年,瑞士都有上百万人表示他们是聪明人。SBB的一项调查表明,瑞士16到75岁的人群中,50%都是火车常客。除了方便轻松的运输工具、避免交通堵塞、观赏乡村美景、读报纸写东西以外,火车还在最近的150年内,帮助瑞士成为今天的样子。由于阿尔卑斯山的传统屏障,位于欧洲南北相连的大动脉之上的瑞士无法真正发挥作用,直到通山隧道的打通。贯穿阿尔卑斯南北的铁路隧道有两条,一条是总长15公里的圣哥达铁路隧道,整整建造了100多年;另一条勒奇山隧道,长34.6公里。圣哥达公路隧道于1980年开始使用,全长16.5公里,在2000年底挪威的拉尔达隧道建成前一直是世界上最长的隧道。

汉斯先生介绍,在瑞士全国境内穿行的火车至少保证每小时一班,中部平原地带早6点至晚12点,每半小时一班,而大城镇群之间每15分钟就有一班。换乘时间也很短,在枢纽站点特别强调火车与公路、轮船系统的衔接。这一公共交通网络不仅密集,而且准时,遵循“整点发车”——每个整点、整半点、整15分钟发车,人们甚至不用去查列车时刻表。

比如我们途中要乘火车从巴塞尔到苏黎世,茜比催促我们去赶16:19分或16:34分的火车。因为她清楚,这两个最大城市之间每15分钟就有一班火车,人们可以在每15分之前的几分钟内到达,火车在每15分过后的几分钟之内离开。火车到达苏黎世火车站,这一瑞士最大的交通枢纽站每天吞吐量达38万人,相当于苏黎世的总人口数。为使列车无干扰,火车站建有20多个到发站台,4个近郊站台,还计划建4个长途站台。市内的公交、轮船也配合铁路时间表。其实,这一“整点发车系统”是20年前由荷兰人发明的,但在瑞士运行得最好,这是瑞士人严密时间观念的又一延伸。

为使整点发车系统更加严密,SBB不断对系统盲点进行改进。比如要将中部三大城市巴塞尔、伯尔尼、苏黎世纳入系统,关键在三角中心的枢纽镇奥特格,要保证每个点到这一枢纽都在半小时之内。为达到这一目标,联邦政府花16亿瑞郎修建了伯尔尼到奥特格的45公里隧道,使伯尔尼到苏黎世之间运行时间从1.09小时缩短到58分钟,纳入到整点发车系统中。之后这条线也成为SBB最赚钱的线路,往返两地88%的人都选择乘坐火车。汉斯说,现在伯尔尼和洛桑之间的运行时间仍超过了1小时,他们也在想办法使其控制在55分钟之内,以纳入整个定时定点运营网络,让瑞士四大语区都分享蛋糕。

到达大苏黎世区的小城索洛图温,才知道居住在此的节能典范葛士特老先生并非特例,否则这里的零耗能建筑Eulachhof就没有市场了。这是瑞士第一个投入使用的零耗能建筑,位于索洛图温市中心区一片停产已久的老工业区,包括132套出租公寓和8个商业区,已被安联保险公司和瑞士养老金保险机构买下,证明了它的商业价值。开发商Allreal公司代表马尔·霍夫曼为我们介绍,项目选址在城市中央的更新改造区,这对在市内或大苏黎世区工作的人们有吸引力。人们可步行到附近的火车站,乘坐快速市郊铁路线,而不必开车上下班,否则零能耗能就成一个没推广价值的建筑孤本了。

零能耗是如何得来的呢?马尔·霍夫曼说,室内空气排出前,通过一个热泵回收余热,用于房间供暖。淋浴等污水用另一个热泵回收,为建筑供应热水。太阳能光伏板吸收能量,为这两个热泵供电,也可接入区域电网发电。还有5%的能量来自附近的垃圾焚烧场。房屋外层安装了不透明的玻璃材质的幕墙,在夏天,这个有多层结构的特殊玻璃可以调节建筑内的热量,而在冬天则可保暖。算下来,全年平均的能量总供给与总需求相当,总能耗是零。

为什么要开发零耗能建筑?一大驱动力在于原油价格:2003年开始原油每桶30美元,之后的几年经历了快速飞涨期,今年夏天达到140美元高峰。另一大因素是减少空气中二氧化碳的排放量,零耗能建筑已达瑞士最高的建筑节能标准Minergie-P-ECO,这也是买家之一的安联保险的努力方向之一。

对于租户来说,以4间半户型为例,在经济上也是合算的。马尔·霍夫曼给我们算了一笔账,这种户型使用面积为106平方米,净租金1900瑞郎,比周边1800瑞郎左右的普通住宅略高。但Eulachhof包含供暖、热水在内的杂费只有130瑞郎,而常规建筑因能耗高,杂费大约在250瑞郎左右。因此,零能耗建筑的总租金水平与普通住宅相当。

对于租户来说,以4间半户型为例,在经济上也是合算的。马尔·霍夫曼给我们算了一笔账,这种户型使用面积为106平方米,净租金1900瑞郎,比周边1800瑞郎左右的普通住宅略高。但Eulachhof包含供暖、热水在内的杂费只有130瑞郎,而常规建筑因能耗高,杂费大约在250瑞郎左右。因此,零能耗建筑的总租金水平与普通住宅相当。

马尔·霍夫曼承认,油价对零耗能建筑影响很大。在原油价格150美元一桶的时候,这种建筑非常有竞争力,而如今跌落到50美元,竞争力就不明显了。但他认为目前的低价不会持续很久。从长远来看,这是一种更加生态的住宅,且因供暖不需燃油,使住户免受油价波动影响。■ 阿尔卑斯城乡差异瑞士布赫互动海蒂瑞士旅游乡城乡村