何农的川菜生意经

作者:吴琪 ( 何农(前右)创业团队在策划巴国布衣时就做好了长线发展战略 )

( 何农(前右)创业团队在策划巴国布衣时就做好了长线发展战略 )

肉搏战中的川菜振兴

“在成都做餐饮可谓贴身肉搏,含糊不得。”成都巨辐实业有限公司的企划部主任周明,是巴国布衣董事长何农大学时代“睡在上铺的兄弟”。做“巴国布衣”川菜馆,何农在1995年就有了想法。当时在中国管理科学院四川分院工作的何农,一直在给企业当顾问,向企业提供文化包装方案。

1995年,一家企业提出想在餐饮行业里边发展,让何农做个方案。何农把川菜的状况疏理了一下,提出“建立新型川菜的企业”。他认为川菜分为四个部分:川菜、火锅、小吃和药膳,药膳可分解到前三类里,独立出来商业价值不大,“所以我觉得前三种形态可以发展,并且分别给新店取名‘巴国布衣’、‘川江号子’和‘蜀国雅士’。巴文化属于民间,很粗犷;火锅起源于川江码头,是苦力们聚在一起吃饭的方式;蜀文化的重点则在雅。”

但是上世纪90年代初川菜行情不好,数量庞大、以家庭为单位的“苍蝇馆子”很低档,高档川菜馆又比不得粤菜馆。一些高档菜馆进入了讲究精工细作的极端,勾芡很浓,或者将樟茶鸭按鸭子的形状摆一小盘,虽漂亮,不实惠,给人看而不是给人吃。比起粤菜以海鲜鲍鱼等为原料,川菜的原料只是萝卜猪肉这些,非常家常。“所以川菜跟着粤菜风格走,只会是邯郸学步。我认为当时川菜高不成、低不就的原因就是,川菜羞于承认自己原本是个大众菜系。”

新创的“巴国布衣”川菜馆,有明显的文化人烙印。而跟着何农一起创业的左右手,基本也是土生土长的成都人,他们对川菜在上世纪90年代初的衰败记忆犹新。周明说,上世纪80年代开始粤菜入川,几年里几乎全面击垮川菜。粤菜代表着广东文明,那时候广东潮流有很强的号召力,比如发廊里的师傅都称自己来自广东,粤菜馆也代表流行和高档。

( 巴国布衣包间门厅 )

( 巴国布衣包间门厅 )

川菜当时处在特别艰难和尴尬的境况,“我们普通四川人,不喜欢粤菜的味儿,吃海鲜也吃不饱。但如果宴请,一般的川菜馆档次上不去,白墙光板凳,弄得像招待所一样,还是去粤菜馆有面子有档次”。

四川烹饪高等专科学校教授刘学治向记者提到,川菜的味道和品种很有特点,但过去因为交通不便,经济不够发达,出川的机会很少。其实从名气上说,川菜在上世纪90年代初已经名满天下,这种世界级的名气集中在一些知名菜品上,比如夫妻肺片、麻婆豆腐、宫爆鸡丁、担担面。四川省各级政府开办的饮食公司,也鼓励厨师出国,所以川厨在全国厨师中,其实出国的人数最多。但粤菜馆当时从经营管理到装潢形象、服务管理都走在前边。川菜只有火锅可抵挡一阵,因为火锅味道刺激性强、吃起来参与性强,所谓“火边论世界、锅里煮乾坤”,别的菜品难以替代。刘学治说,川菜属山河文化,口味上高低错落,味型反差很大,比如有姜汁味、蒜泥味、麻辣味、泡椒味、鱼香味、荔枝味等;粤菜属于海洋文明,口感反差不大。

( 成都一家巴国布衣餐厅的内景 )

( 成都一家巴国布衣餐厅的内景 )

刘学治说,“归根结底,粤菜和洋快餐给川菜上了很好的一课,川菜学习了高规格的服务水平,知道可以空运新鲜原材料,也学到了洋快餐的方便快捷,改变了川菜陈旧、落后、低廉的形象”。

“巴国布衣”的企业理想

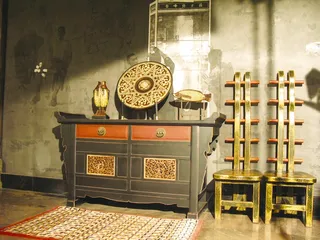

( 巴国布衣旗舰店内的摆饰 )

( 巴国布衣旗舰店内的摆饰 )

对于1958年出生的四川人何农来说,做“巴国布衣”的品牌策划虽是必然,媒体冠以他的称谓则让他觉得偶然。当年成都媒体整天讨论着两件大事:一是1995年四川全兴队面临降级危机,成都人提出“保卫成都,保卫足球”;另一就是所有媒体提出的“保卫川菜”。何农说,自己的一个看似无心之举,在分析了市场形势后,刚好顺应了当时需求。随后带动了一批有特色的川菜馆出现,菜根香、乡老坎、老房子等等。巴国布衣也成为川菜回归最初的一个标志,回到最大众的原料,家常、乡村。

何农1982年大学毕业后被分配到川剧研究院工作,1985和1987年分来的新同事胡志强和任海波也都研究川剧,最后一起经营巴国布衣,成为何农的左右手。何农的弟弟当年从重庆银行辞职出来想干事情,也加入了巴国布衣团队。何农说,他有着一线执行团队和二线文化创意团队,各有所长,做起事情来非常顺利。与从底层起家的餐饮老板不同,何农等人在策划巴国布衣时,就做好了20万字的发展战略,后来巴国布衣办烹饪学校、建立物流中心、食品基地等等,每一步发展都在最初的策划中,没超出当时的预想。

( 大三峡石爆脆肠 )

( 大三峡石爆脆肠 )

周明说,做“巴国布衣”是想寻找一个突破点,“我们尝试把纯民间的、难登大雅之堂的川菜经过改造后,在有特色的装饰大厅里,卖出高档风味来”。寻找民间菜的过程就是一个采风过程。成都属川西文化,川西菜口感做工细腻,与蜀文化的“柔”相贴近。重庆一带的川东文化刚烈有劲,川东菜味型浓烈,更江湖一些。“所以我们在成都推出川东菜时,一下子与市场上的川西菜拉开距离,打开一片新天地。”

何农曾在四川大学旁开了个有名的茶馆“东九时区”,后来又做了印第安文化的酒吧“红番部落”。他说,“挣钱对我来说,从来都是比较轻松的事情”。虽然从来没有开饭馆的经历,谙熟经商之道的何农从一开始就思路明确,“市场上已经有的我绝对不要,所以我们一开始就提‘禁忌’:不要雕花门窗,不要雕龙画凤,窗子不用曲线,全部用大方格子就行。我提出川菜不要在是否高档的问题上与粤菜较劲,它就是一个大众菜系,我们要做的只是给它增强文化品位”。巴国布衣的装潢上颇有古意,运用了川剧脸谱、表演、巴国文化等因素。

1996和1997年巴国布衣的一拨儿创办人,花了大量精力去四川民间找好吃的。虽然很多民间菜不成体系,但就是特别香,很好吃。何农说,1996年他们听说了都江堰有位厨师很棒,他炒的菜用自制泡椒,非常好吃。“我们想挖他,特意又约了个时间去品尝。结果这位师傅为了表现自己,特意换了新灶台,调料也换了,用当时流行的做法来炒菜,反而让我们大失所望。他失去了自己最独特的风味,这不是巴国布衣想要的。”

何农发展巴国布衣的策略是“先北方再南方、先省外再省内”,因为成都人懂吃爱吃,对细微口感的辨识能力很强。而北方人对川菜的接纳度不断在提高,川菜的新口味容易被接纳。四川引进CIS战略(企业形象战略)的时候,何农是主讲人之一,巴国布衣也成为首个引进CIS战略的中餐企业。何农说他与其他中餐老板最大的区别是,“从一开始我的立足点就是做现代企业,只不过它的载体是川菜。而人家往往是立足于做川菜,再来学现代企业管理。我们更像是一群投资人,一群战略家,这是我们最大的特点”。

“外行打败内行”

何农这个外行进入到餐饮业,凭着本能“很不喜欢这个行业内的积习”。当时,川菜的传统师傅还沉浸在曾经得过的奖项当中,也拼命培养自己的学生去得奖。但是得奖菜和市场需要的菜是不一样的,高端厨师要的是奖项级别,而不是老百姓的口味。

那时候酒楼盛行“包厨制”,酒店跟厨师长签协议,给厨师长多少钱,由他来配厨师。“我就是要打破厨师中心制,由巴国布衣的烹饪学校培养厨师,厨师可以轮流换岗。我们不断研制新菜,菜谱出来后总有人想偷学,最后我们干脆公布菜谱,出书、建立烹饪研究所,每月每周都有新菜,人家根本学不完。我的想法是,酒楼做到一定水平,菜品就不是核心竞争力了。”

巴国布衣刚开始找过六七十岁的老厨师,“但是老师傅往酒席上一坐,他就成了‘皇上’,老板和徒子徒孙们围着‘皇上’转”。何农也找过一个有传承的人来当厨师长,“结果他能把所有的菜都纳入他的体系,变成了一个味道,很让人头疼。我问他,‘你自己家做菜是这样的吗’,他不理解,认为做饭店里的菜和自家做菜是两码事”。后来何农找的厨师全部不超过40岁,巴国布衣也创办了烹饪学校培养厨师,建立的厨政委员会也叫做烹饪研究所,培养自己的厨师。

让何农感觉“不对”的另一点是,餐饮的理论界还固守于过去的菜品,大厨们津津乐道回锅肉只能用猪身上的某个特定部位,并且火候如何讲究,把食物做到极致。“但这些只是《厨神》这样的电影里讲述的极端故事,真正的餐饮不可能这样做,因为这样做不可能工业化、连锁化。大厨们将菜品神秘化,从而维系自己的地位和既得利益,但现在人们已经脱离物质匮乏时代,很多菜品的讲究今天看来不合时宜。”

所以巴国布衣推出的新川菜,被一些行内泰斗看做丢川菜的脸。何农提倡的川菜特点是家常、亲切,要求“减油、少芡、少煎炸、多蒸”。传统大师傅做菜,熬制一大锅红油,小徒弟炒菜的时候加一勺,一年四季都这样。“厨房里红海椒、绿海椒备一堆,炒什么菜都放一把。那些辣椒花椒,每个人都拿个瓢瓢,炒菜时候都去舀一瓢。徒弟永远是知道怎么做,却不明白为何这样做。”所以巴国布衣明确规定:除主菜外,辅料不超过两样;一个菜的色彩不超过三种,这样每一个菜都色彩干净,一桌子搭配起来就丰富而不乱。何农看到西点师傅做点心,每个点心的搭配都单独写出来,比较考究,“要做这样用心的川菜”。

随着规模渐大,巴国布衣配送中心来统一全国的物流,比如原材料里包括西藏的牦牛、虫草,云贵的海椒、豆瓣。分店在某地方发现了好的原材料,如果条件成熟,巴国布衣会在全国的分店推广。总厨曹明亮提到,“全国其他店的自主度很大,我们一度规定他们的店必须有30%的菜和成都的店统一,这些菜是巴国布衣的标识,但是这样做不成功。比如上海巴国布衣店的客人,其中四川人占不到客人的30%,所以我们将菜品统一的比例下降到20%,其余的菜品由各个分店自主”。

何农反对过于强调菜系的划分,他认为酒楼竞争到最后,一定不是把自己缩回到某个菜系当中。比如巴国布衣今年1月9日在成都机场路刚刚开张的新店,“厨政有112人,其中从广东招来了7个粤菜师傅,煮汤全是粤菜师傅,还有东北菜、淮扬菜、湘菜师傅等,各种口味搭配在一起。厨师的个人作用已经在降低,酒店不会特意去宣传某个厨师,酒楼早已过了依靠厨师个人手艺竞争的年代”。

中餐的类型与节奏

比起巴国布衣精耕细作的川菜,何农等人2004年投资的“川江号子”火锅店扩张更为迅速。川江号子火锅店在成都已经有60家了,连续3年被评为“四川最聚人气的火锅”。火锅店很适合快速扩张,中央厨房的作用很强大,厨师只要把料包打开,配出来的味道就不会差,“火锅在消灭厨师个人的因素”。川江号子做中端市场的火锅,何农说,他们一开始就明确了“三小原则”:小资化、小规模化、小区化。四川的传统火锅是牛油火锅,他们做第二代火锅——清油火锅。更健康,装修和气氛的营造更时尚化。“很多人觉得做火锅已经没有空间了,但是川江号子的时尚感很强,中档消费,吸引年轻人,以前白领请人吃火锅可能觉得掉份儿,现在就不会了。”

巴国布衣的创作班子今年刚推出“布衣客栈”连锁酒店,每一个客栈都是一个个性产品。比如成都机场路的客栈,主题是“梨园”,强调中国的戏曲文化;下一个客栈的主题可能是“莲花”。不同个性产品的Logo一样,管理一样,容易快速扩张和复制。何农认为,国际上流行中国文化,以中国文化为主题的特色酒店,应该大有市场。酒店业的连锁比中餐连锁更容易,因为国际上酒店业的发展成熟而标准统一,前期的硬件投入后,后期维护成本并不高。但餐饮的时效性很强,“顾客的口味永远是喜新厌旧的,餐饮的发展也必须是动态的,不确定因素还很多”。

在刚刚建立巴国布衣的时候,何农强调“巴”和“蜀”的差异,将之作为标识推广。“今年给大家开年会的时候,我们的想法就变化了。我们感觉到应该淡化地域和菜系的概念,要强调中国菜的国籍性,整个中国菜对外的口味和形象。以前我们是以四川为一个点,向全国卖川菜;现在是要以中国为一个点,向全世界推广中国菜。”

在何农心中,中餐更像是法国大餐,而不是美国快餐。法国的厨师由文化部来评级别,可见他们尊重厨师的艺术化成分、厨艺的表演性和微妙的感觉。“我们很难想象一个百年的法国老餐馆,会急着在全世界快速扩张,必须给厨师保留创作的空间。”

四川省也将川菜作为大力扶植的支柱产业向外推广。2007年,四川省“人大”牵头进行“川菜出国政策研究”。国外现有的一些小的中餐馆,多是以家庭为单位来降低成本。根本谈不上产业化。何农提到境外发展的顾虑,“我们出国办中餐也比较难,比如在美国投资50万美元可以带出去两个人,可这两个名额光给厨师都不够”。老板又害怕给厨师解决国外身份后,厨师会逃走。“如今中餐在国内就很容易挣钱,一级城市的竞争比较激烈了,二级城市还有待发展,我们很犹豫要不要舍近求远去国外创业。”

何农这些年带着律师出国打假,澳大利亚、加拿大、美国都有假冒的巴国布衣。“这些店招牌上是英文名,但是在中文报纸登的广告是巴国布衣,店里的装潢和我们差不多,还摆着我们出版的巴国布衣菜谱。”

何农对自己经营的几个商业模式战略不一:“稳巴国、快川江、强力推出布衣客栈”。“一部分中餐可以是稳健的,比如巴国布衣;一部分可以是快速连锁的,比如火锅和小吃。”■

(本文场景及菜品图片由巴国布衣提供) 火锅生意经美食川菜粤菜调料成都发展何农巴国布衣厨师学校