智永和他的先辈

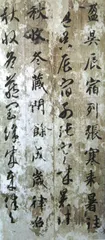

作者:刘涛 智永《真草千字文》墨迹(小川本)

智永《真草千字文》墨迹(小川本)

智永俗号“永禅师”,历经梁、陈、隋三朝,高寿近百岁。他一直生活在风景怡人的会稽境内,先居嘉祥寺,后来为了守护七世祖王羲之墓,与兄惠欣在“山阴西南三十一里兰渚山下”置寺而住。王氏世代信奉天师道,智永却落发为僧,梁武帝感念兄弟俩崇信佛教,于他们的僧名各取一字,赐名永欣寺。智永皈依佛教,正当南朝佛教兴盛之际,似乎有赶时髦的嫌疑,而我更相信,智永这个举动是为自己选择一种隐逸的生活方式。

托命佛门的智永,私心所好是书法。后人说到他,往往和王羲之联系起来,很少有人知道他出自王羲之第五子王徽之这一房。当年王羲之的七子一女中,徽之的名士习气最重,“蓬首散带”,一副不修边幅满不在乎的样子,兴致来了就要大声歌咏,晋人叫做“啸咏”。徽之“雪夜访戴”最能显示他卓荦不羁的性情。居山阴时,值雪夜初霁,他兴致大发,独自酌酒,咏叹左思《招隐诗》,忽然想到隐居剡县的戴逵(安道),乘小船访之,天亮才到戴家门口,却不见而返。人问其故,徽之回答:“本乘兴而行,兴尽而返,何必见安道!”一语惊人,便成千古佳话。

徽之先后在大将军桓温、车骑将军桓冲府中任参军,不干活,白拿俸禄,用汉朝人的话说叫“尸位素餐”,在东晋却是名士的一种做派,名曰“不以事务自婴”。有一次,早晨例会,桓冲对他客客气气地说:“卿在府日久,比当相料理。”要他做点分内的事。徽之不接话茬,两眼望天,将记事用的手版支着脸说:“西山朝来致有爽气耳。”那时桓氏虽然掌握兵权,但是门第低贱,喜欢任用王谢子弟装点门面,对徽之只好听之任之。后来徽之任黄门侍郎,侍从皇帝传达诏命,属清贵之位。在天子跟前要衣冠整齐,要随叫随到,要尽职尽责,他散漫成性,受不了约束,弃官跑回会稽,卒于公元386年,献之也在那年去世。

王徽之善书,有一件《新月帖》现在还能见到,装在唐摹《万岁通天帖》中,现藏辽宁博物馆。这是一件吊丧慰问的尺牍,末署“徽之等书”,“等”去的人当是王徽之的兄弟。《新月帖》是行书体势,却兼真带草,体态欹侧,笔画厚阔,笔力劲健。《万岁通天帖》中也有王献之行书《廿九日帖》,对比一看,乃一家眷属,但徽之的笔画要比献之直劲一些。王家兄弟中,徽之与七弟献之感情最好,虽然“才位”和书法名望都不及献之,但是他的后裔智永却成了书法名家,而且是王羲之裔孙中最后一位著名书家。

智永“全守逸少家法”,以工夫著称。唐朝何延之《兰亭记》记载,智永“常居永欣寺阁上临书,所退笔头置之于大竹簏,簏受一石(古代容量单位)余,而五簏皆满”。古人说的“退笔”是指换笔,但不换笔管,只把用坏的笔头从笔管里取出来,插上新笔头。“退笔”的故事是喻示智永临书勤奋,工夫深厚。这个故事流传很广,在北宋增加情节变成“退笔成冢”,说智永把几瓮废笔头埋了,还写了一篇铭文,像是一场葬礼。北宋还盛传“铁门限”的故事:智永成名之后,求书者纷至沓来,踏穿门槛,他用铁加固门槛。宋朝诗人爱用典故,“铁门限”也被用到诗里,范成大则是两个典故一起用,有诗云:“纵有千年铁门限,终须一个土馒头”,对仗工稳,诗意地道出了两者的因果关系。

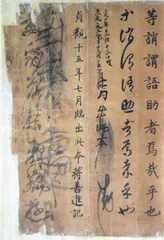

智永《真草千字文》拓本(关中本)

智永《真草千字文》拓本(关中本)

智永的传世名作是《真草千字文》,一行楷书、一行草书,两体对照。《千字文》是梁朝出现的一种文体,当年周兴嗣按梁武帝指定的韵脚,将摹集的一千个“王字”串成四言一句的“千字诗”,当时名为“《次韵王羲之书千字》”。周兴嗣以“天地玄黄,宇宙洪荒”开篇,由天地自然说到人,历史、伦理、器物、建筑,无不涉及,典故特别多。梁武帝很欣赏,命令摹出一些副本,“分赐八王”,即梁武帝的五位兄弟和三个皇子。这篇《千字文》既是一篇文学作品,又是集的“王羲之书”,那时天下“王书”尽归天府,这篇《千字文》就有了字帖的作用。

据唐朝人的记载,智永在永欣寺,“凡三十年,临得真草《千字文》好者八百本,浙东诸寺,各施一本”。每本是真草两体,加起来是两千字。一位书家,几十年专心写一种文本,数量如此惊人,是“前不见古人,后不见来者”的奇事。以“三十年”和“八百本”这个数字计算,智永平均一年写27本,13天写一本,成了“闲人的忙事”。智永临写的《真草千字文》在唐朝普及开来,成了人们学习王羲之书法的范本。唐玄宗时期,《真草千字文》真迹已经稀少,价值昂贵,一本“值钱数万”。北宋《宣和书谱》记载,徽宗宣和内府收藏的智永书迹有23件,其中《草书千字文》7本,《真草千字文》7本,小字《真草千字文》1本,合有15本,是否全是真迹,就不知道了。后来许多著名书法家都效法智永,乐于抄写周兴嗣编的《千字文》。例如唐朝的欧阳询、陆柬之、贺知章、孙过庭、李阳冰、张旭、怀素、颜真卿、于僧翰,宋朝的徐铉、周越、米芾、高宗赵构,他们都是用某一种书体抄写《千字文》,篆书、隶书、草书、行书都有。元朝赵孟则用六种书体写《千字文》,送给皇帝;明朝文徵明受友人请求,写过《四体千字文》,也是一体一卷。书家的这种爱好,留下了很多《千字文》书迹,造成了书法史上一个奇特的“《千字文》现象”。

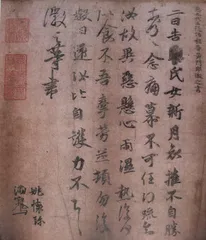

临写的智永《真草千字文》(敦煌本)

临写的智永《真草千字文》(敦煌本)

智永的《真草千字文》墨迹本,现在世上仅存一本,已经流失日本,为小川氏所藏,俗称“小川本”。20世纪初,敦煌藏经洞发现了上万件古代写本,其中有一件唐太宗贞观十五年(641)蒋善进临写的《真草千字文》残卷,只有后面的34行,现藏法国巴黎国立图书馆(编号P.3561)。宋徽宗大观三年(1109),薛嗣昌在陕西做官,将长安崔氏所藏智永《真草千字文》真迹摹刻于石,人称“关中本”。这三个本子,都是十字一行,“真草”两体对应,书法风格一致,只是个别字略有不同,类似王羲之《兰亭序》的种种临摹本。

智永擅长楷书和草书,那笔“王书”,精熟过人。他的楷书带有行书笔调,与神龙本《兰亭序》的笔法相近,而他收藏过《兰亭序》,所以有些学者怀疑《兰亭序》神龙本出自智永之手。智永临写的王羲之草书帖,更是达到“乱真”的水平。唐朝时,一些人不能辨别,把他的草书当做“王书”收藏。宋朝苏轼、黄伯思曾经指出,《淳化阁帖》卷七收刻的草书《从洛帖》和《还来帖》,并非王羲之的尺牍,而是后人临仿的智永书迹。

王徽之行书《新月帖》(唐摹本)

王徽之行书《新月帖》(唐摹本)

智永的草书和楷书,唐人是分别对待,草书列为“妙品”,楷书入“能品”。李嗣真在《后书品》里批评智永“无奇态”,徐浩《论书》里说得更不客气:“永师拘滞。”用王羲之这把尺子衡量,智永的书法确实少了“天然”的品格,“纵逸”的风神。但是,当年智永锐意临写《真草千字文》是为了传播王羲之书法,是为那些学书者示范王家字样,所以写得匀称合度,讲究笔法的一招一式。即使草书,每个字也是独立的,不做连笔映带。古代书家正是看中智永恪守的家法,才把《真草千字文》奉为学习“王书”的正宗范本。苏轼曾经这样为智永辩护:“永禅师欲存王氏典型,以为百家法祖,故举用旧法,非不能出新意求变态也。” 草书千字文书法大师兰亭集序智永王羲之先辈真草千字文临摹王羲之书法