阿巴斯·立方体

作者:三联生活周刊文/崔峤

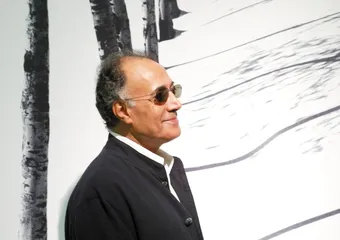

( 阿巴斯·基阿鲁斯达米 )

电影

戈达尔曾经宣称:“电影始于格里菲斯,止于基阿鲁斯达米。”作为电影大师,阿巴斯得到了太多的称赞,马丁·斯科西斯、黑泽明、贝托鲁奇、昆汀·塔伦蒂诺都是极尽赞美之辞:“电影很少能够创造奇迹,阿巴斯·基阿鲁斯达米是一个罕见的例外,基阿鲁斯达米代表了电影艺术性的最高水准……”一向低调的阿巴斯总是推托:“这种赞美也许在我死之后更合适。”他是一个孤独症患者:“从上小学一直到六年级,我没跟任何人说过话。是的,跟谁都没说过话,甚至没向一个同学说过‘借你的橡皮头铅笔使使’这样的话,也没向同学问过作业。我只是一个人去上学,又一个人回家。然而,我却记得,就在那个我上了六年学却没有与人说过话的学校,一天,念祈祷语的那个孩子没来上学,大家就说,让另一个同学来念祈祷,我上去了。这非常令人吃惊。因为这之前没人听到过我的声音。”

因为电影,他的“声音”跨越国界、政治让无数人关注,却从来不因各种外在而偏失于他个人对于这个世界的思考。近年来,阿巴斯经常很个人化地采用DV而能更自由和深入,2003年向小津安二郎致敬的《五》饱含哲学性,让人感悟至深:“我曾读过一个老故事,有只鸟儿说:谁想在苍穹最高处翱翔,就必须忘记地上的谷粒。所以,人为了达到目的必须把一些纠缠于身的东西丢在一边。一个寻求有价值的东西的人,必须忽视其他一些东西。当今,可以看到两类影片,一类是让你看了后精力无比旺盛的电影,另一类是看了后甚至连汽车驶过的声音都会让你神经过敏的电影。然而,我却喜欢一些给人安宁的东西,刺激人们的情感反应完全违背我的审美个性,因为激奋一下达到高潮又突然沉寂下来,而宁静却促使我们去沉思。我反对玩弄感情,将感情当作人质。当观众不再忍受这种感情勒索的时候,他们就能成为自己的主人,就能以更加自觉的眼光看事物。当我们不再屈从于温情主义,我们就能把握自己,把握我们周围的世界。”

阿巴斯曾经在东京根据脑子里的构思拍过一部100分钟的录像片《秘密跟踪》:一个女人上了火车坐在一个背人的角落,镜头拉近跟着她到达城外一个僻静的地方,她同另一个人会面,然后返回。第二天,在他们工作的地方又看到这两个人。工作以一贯的强度、疲惫和正经八百进行着,然而所有的一切都变了。镜头后面的关怀和宽容却是不需太多语言和剧情的:“我们生活在一个充满虚假和庸俗的世界。我认为艺术的职责应当是寻找生活的真实,也就是努力接近人的本质存在。艺术家的努力在于搬掉人与真实之间的障碍,让人们去沉思,剩下的是他们自己的事了。我们都在交谈,都在听对方说话,但是却不能很好地相互理解。我创作电影就是要通过影片去帮助人们更好地相互理解。我们应当时刻准备着赋予生活新的意义和内涵,这就是电影所传递出的信息。就像洋葱,剥掉一层层皮直到核心。”

真正的交流在日常生活中随处可见,却不一定被领悟。曾经有一个冬天,阿巴斯在去医院的路上注意到了一个七八个月大、患了麻疹或是猩红热的婴儿。他向小婴儿挥手,小婴儿也那样地看着他,然后费力地把手从襁褓里伸出来,向阿巴斯挥手。“在那僻静而冰冷的环境中,谁也没有看见这个情景。这个情景长期萦绕在我脑海,直到我把它用到影片《生生长流》中。我觉得这个印象,这个画面非常意味深长,深深地留在了我的脑海中。”

( 阿巴斯电影作品《随风而逝》(左)和《樱桃的滋味》 )

( 阿巴斯电影作品《随风而逝》(左)和《樱桃的滋味》 )

尽管阿巴斯有这样的理想主义,他的电影也被称赞为“将20世纪电影艺术带到新的美学高度”,可是艺术却经常不能超越政治:2002年阿巴斯被纽约国际电影节邀请,却被美国大使馆拒签,电影节主席发出呼吁政府反省的公开信。芬兰导演阿基·考里斯马基也因为阿巴斯被拒签抵制纽约国际电影节。阿巴斯就此事接受《纽约时报》采访的时候说:“如果国际文化交流也要被抵制,那还能剩下什么?也许是武器的交流?”

阿巴斯在伊朗国内的遭遇也很尴尬:1997年戛纳国际电影节,阿巴斯赢得世界电影界最崇高荣誉——金棕榈奖,却因为领奖时亲吻颁奖嘉宾凯瑟琳·德诺芙的脸颊而在伊朗引起轩然大波和抗议、封杀,因为在伊朗禁止公众场合亲吻妻子以外的女人。事后阿巴斯躲在国外很长时间,幸运的是,当时伊朗正在进行新的总统大选,这一大的社会变革减轻了人们对其他方面的注意力,等到事态渐渐冷却,他逃过一劫。10多年来阿巴斯的电影不能在伊朗本土公开上映,大多数电影通过盗版DVD和地下放映为人所知。阿巴斯剪辑自己的影片都只能在深夜进行,创作上也受到很多限制。对他在国外的巨大声誉,伊朗政府认为这是一种阴谋,“国外专门推广伊朗的坏电影”。但是阿巴斯不愿意做一个意识形态的“殉道者”,也不愿意离开伊朗:“树木植根于土地,移植树木就活不长了。我最好的作品确实是在伊朗拍摄出来的。伊朗有人攻击我是在为欧洲人创作电影。我在拍电影时,从不考虑观众。如果在我自己家附近找不到观众,我想,在远一点的地方会找到的。”

摄影

法国戛纳国际电影节主席雅各布(Gilles Jacobs)是阿巴斯的崇拜者之一,办公室里悬挂着阿巴斯的两幅黑白摄影作品:“他的天才被世界承认是因为他的人性关怀和人道主义。世界各个角落热爱阿巴斯的人都是被他电影中人物的坚毅和温暖所感动。”阿巴斯不仅是一位电影大师,还是一位有自己独特理解的摄影家,他非常个人化的摄影旅程产生于一种捕捉瞬间并与人分享的需要。

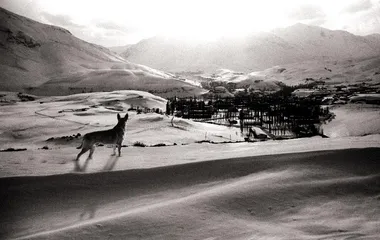

( 阿巴斯的摄影作品 )

( 阿巴斯的摄影作品 )

那些细致观察的影像唤起了一种孤独和神秘的气氛,和他的电影作品如出一辙的诗意视觉语言和哲学观点,但又极富挑战。阿巴斯诗歌所用的词语完美地综合了他的构图法,那常常是凝练的,每一个细节都有它的目的,而他许多的摄影作品都是在过去的27年的无数次旅程中、在不同季节里对同一个地点的纪录。照片都是瞬间的,当然也是一闪即逝的。但是阿巴斯很有耐性地等待,带着一种固执、寻觅,一遍遍地重返,直到眼睛终于看到了他的灵魂所暗示和需要的。

有一次,阿巴斯在几个小时里拍摄了好几个胶卷,他一次一次回到同一家商店买胶卷,先是两卷,然后是三卷,直到所有胶卷都被他买光了。在那天他并没有找到“那一幅”图片,他感觉到了但是没有遇到的“那一幅”。他经常提醒我们,一切都包含在“那一刻”了,摄影语言不需要诉诸文字。所以在他这里标题也是不需要的,也从来不记录他摄影作品的创作时间和地点。那一个时刻就存在于他的凝视中,观众观察的时候它们又重新苏醒。这些作品邀请每一位观者随意地蜿蜒穿越这些风景,顺着不同的道路,来到树丛下,抛却任何外部暗示,按照自己的意愿阐释和理解。

( 阿巴斯的摄影作品 )

( 阿巴斯的摄影作品 )

作为电影导演的阿巴斯被称作“驯眼师”,他使用更引人瞩目的电影影像来模仿现实,对空间的阐释更接近他的“故事”,阿巴斯经常使用固定机位拍摄镜头前面的事物,他的静态摄影也是同样敏锐而不失宏伟,空置的前景会让观者在潜意识里容易进入。但作为摄影师的阿巴斯却并不干涉、并不捏造一个虚假的现实。他让大自然引领他,凝视那些也许只在他想象中出现过的画面:“电影和摄影是两种艺术。摄影的时候我除了感知到的幸福什么都不想。当一匹黑马在雾中穿过雪地的时候,我只是非常庆幸——我在场。这已经能让我满心愉悦了。其他的我不需要。摄影的时候我只有一个目标:幸福地在大自然中间就好!”阿巴斯不太关心技术和绘画的方法,不用复杂的灯光和设备,摄影作品的效果自然而丰富。从这样的朴素出发,阿巴斯邀请观众重新发现大自然中的艺术和其颜色及其构成的壮丽。阿巴斯的图像仿佛接近透明,自然的同时仿佛也富有寓意,但是阿巴斯并不想符号化和任何寓意含义,与任何物体、人物、场面、含义都无关。只是对于存在本身的理解,而不是任何心理上的本性移情。

大自然和风景是阿巴斯所有摄影作品的永恒元素,比表现一个地点更为深远:它们是一种内心折射,是观照,更是连接一切与心灵和创作有关的诗歌:“我本来对拍摄大自然和风景并没有兴趣,我更喜欢身在户外:凝视四周,独自度过一段时间。但是我常会看见非比寻常的光线,此时的风景那么美丽。不能与另外一个人一同欣赏绮丽的风景、感受那种愉悦,是一种折磨。这就是我开始摄影的原因。我想以某种方式让那些热情或者痛苦的时刻变成永恒。”

( 阿巴斯的摄影作品 )

( 阿巴斯的摄影作品 )

阿巴斯一直用摄影记录着27年来同一地区树苗成长为树的过程,还有多年来选景路上重复拜访拍摄的雪景——那些白色大地上的裸露和痕迹。在这些摄影作品里,阿巴斯已经把他自己的感情状态和对自然的感情合二为一,树也在其中几乎变成了人。他是一位关注美学的摄影家,更是一位执著于精神探索的哲学家。在“美丽”和“美学”占领观众之前,人与天地之间“律动中的哲学”和中国古代的哲性、书法遥相呼应,一同领悟在他的摄影、绘画、诗歌、装置和电影里出现的某种与现实生活辩证相关的共同之处——一种简单的颜色和光线,一种特别的意义和素朴,一种抽离但丰盛而感人的精神真实之美。

“道路”系列则更为抽象而哲理,如同艺术家一样跨越国界,沿着世界上的所有道路,从意大利到巴西,从葡萄牙到韩国,从冰岛到阿根廷,从西班牙到挪威:“我也说不清,道路这个主题是什么时候开始的,也许可以说,是从我开始摄影的时候。我只知道,有一天我发现,过去25年来零散拍摄的照片里,竟已有上千张是道路、车辙、曲径。我想这些照片的根源要回溯到童年时代,我对路的迷恋从那时就开始了。我的电影里,也总是下意识地出现很多大道或小径的镜头。一个很确定的事情就是这些道路承载着从过往而来的记忆。它们象征人类未经记载的寻觅,对生命的寻觅。也许是感伤的,也许只为一口食粮,道路上就画下杂乱的线条。道路显示一个人寻找给养的旅程,道路图解那些无法安宁的灵魂。我们走过的路就像在地球上面的刮痕。在内心我们有其他的道路、悲伤的路、快乐的路、爱的路、思想的路、逃避的路,有时候从仇恨中冒出来的路、摧毁我们的路、无望的路、没有终点的路,如同停滞的河流。道路坦白了人从何处逃离,他又将去往哪里。道路是生命,道路是人,再小的路也流过存在的纸页。有时没有定数,有时却是胜利。”阿巴斯归根到底,更是一位独立而伟大的诗人。

诗歌

阿巴斯说:“大多数人知道我是个电影导演和图片摄影师,可是我得承认,我想到这些诗样的写作,比想到别的艺术行为要早得多。”

他所有诗歌中最主要的角色是风。哪一种文化里无疑都有将想象与这一要素直接关联的传统,这一主题也很容易延展至现代波斯诗歌,在海外最负声誉的“天空诗人”Forugh Farrokhzad(1935~1967)曾经有一首诗《随风而去》:“唉,在我的这个小小夜晚/风赴它与树上叶子的约会/我的这个小小夜晚尽是衰亡的担忧。”

阿巴斯非常欣赏这首诗,甚至把标题用作自己一部电影的片名,阿巴斯的敏感也让我们注意到事物之间的间隔、空气的纹理、不可见之力在我们身旁戏耍的空间。然而他的空间最终是更加平静、仁慈的,或许是更纯粹、高贵的。他的景象在很大程度上也是哲学的,或者至少是冥思的,区别于世俗。在阿巴斯的电影中,村庄的布局、粗粝参差或是纹理别致的地貌,远超乎普通人的预期或常识。而语言,没有了摄影机所能带来的细部资源,很难获取同等的视觉密度。但他的诗歌充满了微妙的神韵,不时让人想起他电影里的镜头,提醒我们当中所在世界之诗意本质和神秘,同时又是一个事物短暂出现然后消逝在永远的世界。

戏剧

作为伊斯兰世界幸存的传统戏剧形式之一,中东历史戏“塔兹叶”好像对一个经常在电影里灌注一种自我觉悟的导演来说,是很不寻常的选择。“塔兹叶”(Ta'ziyeh)作为最有思考性的什叶派宗教剧代表,在当代的剧目里有200多段台词。在乡间广场,伊斯兰新年头10天里,对圣人侯赛因殉难的表现使演出达到高潮。这出戏表现了民众的巨大悲痛、悔恨以及最终的慰藉——在波斯语中就是“塔兹叶”。

而阿巴斯的“塔兹叶”不只是表现侯赛因的死。它也是在讲西方人怎么认识伊斯兰,或者伊斯兰怎么看西方。就像阿巴斯在他的电影里经常呈现拍电影的过程,他在“塔兹叶”里也试图制造间离效果。他很小的时候就看过“塔兹叶”,“比我看到头一部电影早多了”。

阿巴斯承认他很少指导演员。4个小时的演出做了删剪,改成电影一样的90分钟,但表演者——他们组成了一个“塔兹叶”巡回剧团——有相当的自由按他们自己的方式演绎。所有演员都是男性——有人反串女角——而且都有别的职业,他们在为期两个月的“塔兹叶”演出季先放下本来的工作。剧团团长是个空调技师,还有5个学生、一个律师,外加一个记者,还有个电影剪辑师。了解阿巴斯的人就知道,这里边还有好多潜台词,就看我们能否读出来了。

“塔兹叶”在欧美曾经演出过几次,但多被当作带情节的歌舞杂耍。但是阿巴斯的这个剧目通常在戏院而不是美术馆上演,和其他阿巴斯的录像、艺术装置作品也没有什么关联。阿巴斯在2004年罗马首演的演绎并不简单——不仅仅是表现剧目本身,还有观众:六角形木质剧场的中央舞台上悬挂着6块屏幕,观众可以看到上次演出的观众面部特写。效果很古怪:观众看戏,还有他们自己。阿巴斯说:“‘塔兹叶’和它的观众联系很紧密——整个演出就是由演员和观众共同的和谐来完成的。”

录像装置

有评论认为:阿巴斯温暖的一面是他的人性主义、温柔的观察和同情;而另外“冷”的一面是他机械性的戏剧感,一种陷于重复的形式主义,一种叙事上的极简主义。

曾经入选威尼斯双年展的55分钟录像装置“睡眠者”和“10分钟年华老去”都是根据一个“环绕”的原则,可以无限地重新循环,也是同样的开放式结尾和体验。没有故事片式的高潮期待,闲逛中的观众偶然遇见两个睡眠中的人,进入到一种与身份认知以及叙事完全无关的私密感受中,他们的影像被投影到地板上。没有什么起承转合,只能感受到睡眠者极细微的呼吸和姿态变化,和睡眠者一起体验当下时间的消逝。在“10分钟年华老去”中,阿巴斯以非常东方哲理式的极简叙事“拍摄、导演”了一个小婴儿的10分钟甜蜜的睡眠和梦想。结尾处婴儿苏醒,啼哭着坐了起来,环顾四周,非常抽象的寓意引人联想,仿佛是嘈杂尘世前面的10分钟“净土”。

与其称阿巴斯是大师,不如说他是一位宽容的诗者。2005年8月他完成的电影《基阿鲁斯达米的道路》中,阿巴斯诵读波斯文诗歌的温暖声音、背着相机跨进厚雪覆盖却静默如神的山丘中、古典欧洲的音乐和日本的音乐交替中27年来的黑白摄影系列,甚至影片的激进结尾,都让人能深深体会他对这个世界的希望与思想。 阿巴斯