吕厚民,红墙摄影师传奇

作者:丘濂 吕厚民

吕厚民

走进中南海

在吕厚民和妻子刘钟云家中最显眼的位置,挂着一张夫妻两人和毛泽东主席的合影,这是吕厚民生前十分珍惜的照片。时间定格在1957年:这一年,吕厚民所在的中央办公厅警卫局摄影科和新华社合并。根据机构调整的安排,也是为了能够响应毛主席提出的身边工作人员应该下到基层锻炼的建议,已经在中南海里工作了7个年头的吕厚民即将前往新华社报到。临行之前,夫妻两人一同向主席告别,也提出了想要拍一张合影的请求,毛泽东爽快地答应了。照片上的吕厚民刚刚28岁,笑容灿烂,正是要有一番作为的年龄。“我心中不舍,但并不失落。那时候的人不像现在这样吃不得苦,越是到艰苦的地方去,越觉得光荣。”吕厚民曾经回忆说。

如果时局安稳,吕厚民大概会以手执教鞭度过此生。1948年3月,吕厚民在家乡黑龙江省依兰县担任小学教员。同年7月,东北电影制片厂到依兰县招聘工作人员,这是一个从日本人手中接收的电影厂。新中国就要成立了,周遭的同龄人都抱着为国效力的热情积极投身到新的建设事业中,吕厚民也想出一份力。学生时期,他就见过一个热爱摄影的老师总爱摆弄“黑匣子”,那撩起过吕厚民的好奇和渴望。他顺利地被东影厂录取,分配在照相科学习照片拍摄、冲洗和放大等专业知识。1949年11月,吕厚民被调到刚刚成立的北京电影制片厂照相科工作。两个月之后,他又被调到中南海摄影科。吕厚民并不太确定组织上选中他进入中南海工作的原因。“可能看我年轻、从解放区来,干活也很卖力吧。”进入红墙之内,吕厚民的命运也从此改变。

此时中南海摄影科只有侯波一人,整日忙得不可开交。她是一位从延安过来的女摄影师,曾经拍过开国大典的场面,是毛主席的专职摄影师。随着吕厚民和另外几位工作人员的到来,摄影科的任务也明确起来:给以毛主席为核心的第一代领导人留下一些工作和生活的记录,并做一些影像资料的归档。红墙作家顾保孜向我介绍,当时领导人配专职摄影师的制度还没有建立,除了毛泽东外,其他几位领导人都还没有专门跟随的摄影师。1960年开始,新华社第一次明确给中央领导人分配摄影记者:1961年,吕厚民由新华社的社会新闻部再次调入中南海,接替侯波成为毛泽东的专职摄影师;另外的摄影师杜修贤拍周恩来,孟庆彪拍刘少奇,张彬拍朱德。从1950年到1957年吕厚民担任“红墙摄影师”的第一个阶段,他既拍摄毛泽东,也拍摄了其他领导人会议和走访等场面。

谈起初入中南海的感受,吕厚民最常说的就是“压力”两个字。摄影科配置的是德国产的禄来双反相机。它具有优质的镜头,机震极小的镜间快门,这使它成为上世纪中期120相机中成像质量最好的一款。即使已经是最先进的相机,它也不能更换镜头、片匣和取景器,摄影师需要精确判断被摄物体和镜头之间的距离,再手动把焦距调到最佳位置,稍有不慎就会焦点不实,画面模糊。并且这种相机的闪光灯使用的是钨丝灯泡,拍一张就要换一个灯泡;它的暗盒里一次也只能装两张片子,拍完一张之后就得立即拉开暗盒,翻转片子。这一切都意味着摄影师要做好充分的准备工作,遇见精彩的瞬间,几乎只有一次拍摄的机会。吕厚民后来就说,每次拍摄,整个人都处于高度紧张的状态,对活动内容都是充耳不闻,只是在观察领导人的神情与动作,相机而动。

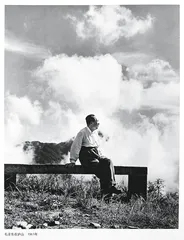

毛泽东在庐山(吕厚民摄,1961)

毛泽东在庐山(吕厚民摄,1961)

1953年,刘钟云和吕厚民结婚。即使两人生活和工作都在中南海,她对吕厚民的工作内容也知之甚少。刘钟云是中共中央办公厅机要室的机要员,负责文件的收发和登记。她告诉我,在中南海里工作,一定要遵守保密要求。“经常我回到家,看到桌子上留下一个纸条,写着‘我出发了’,不知道他去什么地方也不知道什么时候回来。还有一次,他上午出发,我下午也接到任务上了火车。结果在餐车上,我就看到他在我斜前方用餐,但从头到尾我们都没说过一句话,也是各回各的车厢。”刘钟云和三个子女每年最盼望的就是国庆节的到来,“因为主席和其他领导要在天安门进行检阅,他一定会在北京的”。按照要求,吕厚民从来没有把相机带回家,也没有用相机给家人拍过照,一副胶卷所拍出来的12张照片每次都会如数上交。“他要么就有拍摄任务,要么就在办公室琢磨怎么拍好照片,很少着家。孩子小时候见到他也觉得生,不愿意叫爸爸。”

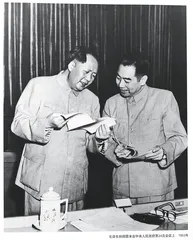

对于照相的勤奋钻研,让吕厚民很快拍出了经典之作。那是1953年,中共中央在中南海怀仁堂召开了中央人民政府第二十四次会议。在会上,吕厚民顺利拍到了全体代表参会、毛泽东主持会议、彭德怀宣读报告等记录会议时应该有的场景照片,已经算圆满完成了任务,可他仍然觉得缺乏一张带有亮点的作品。散会后,台上台下的人都陆续开始离开座位退场,他看到总理站起身来,并没有向退场门的方向走去,而是手里拿着一份文件转过身来,和在看文件的主席谈话。吕厚民感到一定能拍到两位领袖一起交流问题的照片,于是赶紧大步走近主席台,端起相机,做好了准备,最终捕捉到了毛主席和周总理交谈的场面。这张照片将毛泽东与周恩来在长期革命中形成的默契呈现得淋漓尽致,也在之后的岁月里被制作成招贴画走进了千家万户。回忆起这张照片,吕厚民带着一种技术过硬的幸运:“我按动快门,只来得及拍下这一张,留下了这个具有历史性的一瞬。”

毛泽东和周恩来在中央人民政府第24次会议上交谈(吕厚民摄,1953)

毛泽东和周恩来在中央人民政府第24次会议上交谈(吕厚民摄,1953)

捕捉情怀与情感

在吕厚民诸多记录党和国家第一代领导人的摄影作品中,令人印象最深刻的是他拍摄的毛泽东工作与生活的系列。它们不仅表现了毛泽东作为政治家的情怀,还展示了毛泽东普通人的一面,有着和普通人一样的家庭生活和喜怒哀乐的情感。

毛泽东和女儿李敏、李讷,侄子毛远新在一起(吕厚民摄,1954)

毛泽东和女儿李敏、李讷,侄子毛远新在一起(吕厚民摄,1954)

1958年到1960年,吕厚民暂离中南海后,作为新华社社会新闻部的记者大量走访基层,拍摄了工农业发展的照片,也去到朝鲜,报道志愿军战士归国。1958年,吕厚民在朝鲜采访最后一批归国的志愿军战士时,抢拍到了这样的照片:朝鲜人民热情欢呼着,将两位手中持有鲜花、满含热泪的志愿军战士高高举起。这张照片是吕厚民灵机一动爬到路边的吉普车车顶拍到的,它为吕厚民赢得了莫斯科国际摄影展的金奖。毛主席也对他有了这样的评语:“吕厚民同志,你还不错嘛,短小精干!”1961年,当中南海里出现人事变动,再次调吕厚民回到中南海时,他对拍摄已经有了全新的认识:即使是对于领导人工作方面的拍摄,也不一定局限于日复一日的对公务、友好会见和访问的记录,应该充分利用毛泽东专职摄影师的便利,深入到领袖活动的每一个地方,去展现领导人作为政治家的魅力。

1961年吕厚民拍摄的《毛泽东在庐山》充分体现了他这一想法。那一年,正是中国发生特大自然灾害的一年。当年受灾面积6175公顷,受灾人口1.6亿,仅次于1960年。持续三年的自然灾害、中苏关系破裂、美国派特种部队入侵越南,都使1961年的中国处于新中国成立后最艰难的时期。在这样的背景下,毛泽东在庐山主持召开中央工作会议,自然心理压力很大。一个晴朗的上午,毛泽东终于在工作人员的劝说下,决定暂时放下手中的工作,出去散步。见到毛泽东出来了,吕厚民和其他人也紧随其后。在含鄱口的一个长条石凳上,毛泽东先是和英文秘书林克谈话,林克离开后,毛泽东一个人侧身坐着,好像在想问题。这时候,吕厚民突然发现毛泽东身后的背景非常奇妙:天空湛蓝,白云时卷时舒,漫天飞渡;山峦在云雾中若隐若现,显得愈加挺拔和坚韧;山下的鄱阳湖上云蒸霞蔚,紫气蒸腾。眼前的这一切让吕厚民萌发了灵感,天空中的景象不是恰如主席此时的心境以及风云变化的时代吗?他没有马上按快门,而是在镜头前加上了一个黄色的滤镜,这样就把蓝天压暗了一些,将白云更加突出。于是这张黑白照片中,天空灰暗了,白云更白了,坐在其中表情凝重的毛泽东被烘托得更加鲜明。照片将时代背景、自然背景和人物心情巧妙融合,堪称完美。2003年,吕厚民携这幅作品参加毛泽东诗词意境影展,并为它取了一个更贴切的名字“乱云飞渡仍从容”,这正是1961年庐山会议中毛泽东写下的七绝诗中的一句。

毛泽东、朱德参加中国人民解放军建军25周年体育运动会闭幕式(吕厚民摄,1952)

在呈现日常生活方面,作为毛泽东的第二任专职摄影师,吕厚民拍摄主席有一些得天独厚的优势:从1950至1957年这段时间,吕厚民就住在中南海里,他和妻子的住处离毛泽东居住的丰泽园很近。而之后的专职摄影师作为新华社的工作人员都住在红墙之外,有任务再进入中南海,因此就少了拍摄毛泽东日常活动的机会。再有,“窃听器事件”以后,中共中央办公厅在1965年进行了办公人员行为的重新规范,摄影记者不再能够贴身跟随领导人活动。吕厚民担任红墙摄影师的时间正好是1950至1957年,和1961至1964年两段。此时正是新中国成立初期,毛泽东的精神状态并未受到太多政治运动的干扰,虽然步入老年,但精力十分充沛,这都为拍摄提供了良好的条件。

在中国艺术研究院摄影艺术研究所所长李树峰看来,吕厚民能够拍摄出让人感动的毛泽东形象更离不开他个人的探索。“他的眼里逐渐呈现出了两个毛泽东,一个是在党务和国务中作为领袖的毛泽东,一个是在生活中亦师亦友的毛泽东。我猜他心里一定充满了矛盾:一方面要完成新闻记者的任务,恪尽职守地拍出可敬的毛泽东;一方面又努力在本职工作中体现人情和人性,拍出可爱的毛泽东。他之所以能够成功,就是实现了矛盾的统一。”

毛泽东在写唐诗(吕厚民摄,1961)

《中国人民志愿军文艺工作者拥抱毛泽东》就是这样一张杰作。1952年秋天,中国人民志愿军文艺工作者归国观光团和朝鲜人民军访华团要在中南海接受毛泽东等国家领导人的接见。接见安排在中南海怀仁堂后面的大草坪上。一直跟随在毛泽东身后的吕厚民发现,主席那天的脸色一直很凝重。要知道,也许这样重逢与相聚的场面更加触及毛泽东的痛处——儿子毛岸英已于1950年在朝鲜战场上牺牲,再也不可能回来。在代表们向国家领导人献花的时候,谁也没想到的是一位女文工团员为毛泽东献花并握手之后,竟突然扑到毛泽东的怀里,紧紧拥抱着毛泽东,并激动得泪流满面,而毛泽东也动情地闭上了双眼。吕厚民就在这一刻按下了快门。正如吕厚民当时预料的一样,这张举动有些“大胆”的照片当时并没能够发表,它作为摄影科的资料档案被保管,之后又全部移交给了新华社。等到30年后这张照片重见天日,所有人都被照片中流露的深情打动。

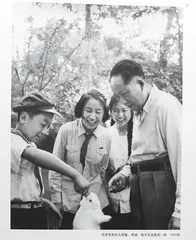

而随着时间的推移,吕厚民越来越将镜头对准生活中的毛泽东,也和他个人的感触有关。刘钟云告诉我,对主席身边的工作人员而言,主席非常平易近人。“那时每周末在中南海的春藕斋都会举行舞会。一次我有机会和主席跳舞,主席得知我和吕厚民正在恋爱,就暗示我说:‘这个小同志很不错的!’之后我们俩结婚去向主席汇报,主席对我们表示了衷心的祝贺。”吕厚民不仅亲身感受到了来自主席慈父般的关心,也目睹了毛泽东为人父的一面,情不自禁地将它们记录下来。所以在家庭生活方面,毛泽东才留下了许多照片:在中南海里,毛泽东拉着李讷的手在悠然自得地散步;北戴河的沙滩上,毛泽东光着膀子坐在那里与孩子们闲聊;在北京西郊,侄子毛远新抓住了一只白兔,毛泽东与女儿李敏和李讷一起投来了开心和好奇的目光。这些照片背后,体现的是摄影师和被摄对象之间的融洽与默契。吕厚民就说,他拍下这些照片前,基本上是想拍就拍下来了。即使是那些身着泳装的照片,换作别人可能会担心不雅,主席也非常洒脱,毫不介意吕厚民在一旁拍摄。

毛泽东和少先队员一起观赏校园活动照片(吕厚民摄,1951)

毛泽东和少先队员一起观赏校园活动照片(吕厚民摄,1951)

放逐与回归

1965年,在中南海工作了12年的吕厚民调至新华社江苏分社担任摄影组组长,他和刘钟云以及三个孩子举家迁往江苏南京。1966年,吕厚民到南京不到一年,“文化大革命”就开始了,远离北京的他也没有能够逃脱这场厄运。刘钟云向我回忆,首先受到攻击的是她。“当北京炮打司令部揪斗刘少奇的时候,有人就提过,为什么我们可以去拍刘少奇的家庭,并同他们家有合影。联想到我也姓刘,他们就说我是刘少奇的女儿,说吕厚民是刘少奇安排在毛主席身边的‘定时炸弹’。”有没有亲戚关系很快就得到了澄清,造反派却继续为难吕厚民。

刘钟云告诉我,吕厚民的父母曾经在日伪时期合伙买过一个旧机器,改装来磨豆腐。“吕厚民就被说成是富农、是磨坊主,造反派要求我和这位阶级敌人划清界限。”吕厚民又气又急,给新华社总社写了一封申辩信。“当时写信都要在末尾写上几个字‘敬祝伟大领袖毛主席万寿无疆’。没想到这份铅笔写成的信稿竟然被篡改成‘无寿无疆’,成为吕厚民反革命的证据。”此后吕厚民天天被批斗,“胸前挂着‘反革命分子吕厚民’的牌子,名字上还有三个红叉”。1966年的一天上午,经过一场残酷的批斗之后,吕厚民回到宿舍,感到万念俱灰。他在一张纸上端端正正写下了“毛主席万岁”后,便服下了一大把安眠药。正当他刚刚要躺下的时候,造反派又冲进他家,拉他去批斗。“才几分钟,他就倒在地上了。大家七手八脚把他送去医院,总算抢救过来了。”

1967年,吕厚民一家被下放到江苏省兴化县钓鱼公社杨家大队第四生产队进行劳动改造。王虹军就是在这个阶段认识吕厚民一家的。他告诉我,他当时在兴化县的文化馆工作,因为上面布置了大量的拍摄宣传任务,他一个人完成不了,就想请人帮忙。“我听说吕厚民在这里,便向领导提议叫他来。这个名字一般百姓可能不熟悉,但在摄影圈里是如雷贯耳,《人民日报》等国家级媒体上常能看见有他署名的作品。”在王虹军的印象里,当时的吕厚民已经能够心平气和地看待自己的遭遇。“他不怎么提过去,也没有怨恨谁,反而是听到周围的人如果议论两句主席,他会义正词严地告诉他们主席并不是你们想象的那样。”

由于王虹军的推荐,吕厚民得以经常放下农村的体力劳动,继续发挥他在摄影方面的才能。王虹军说,在摄影技术上,吕厚民可是高手。“比如去工厂拍摄,他说一定要带两盏灯去,这样才能拍出人物的肌理以及质感来。还有去粮仓拍传送带运输粮食,吕厚民就给我讲将快门调慢一档,更能突出谷物颗粒的饱满。”王虹军之前只知道吕厚民在拍摄领袖人物上颇有心得,却不知他早年响应毛主席号召下农村的经历让他对基层拍摄也同样精通。在兴化农村,吕厚民也因发现了另一片拍摄的天地而兴奋起来。“兴化城东,有一片奇特的垛田,那是当地人在河网低湿地区用小河里的泥土堆积而成的高田,用来栽种瓜果蔬菜。吕厚民第一次来到垛田,就惊呼从来没见过。特别是春天来临,一垛垛的菜花,满目金黄,农民的小船在垛田中游弋穿行,让他感到十分震撼。”为了拍摄兴化垛田,吕厚民专门找了一卷过期的柯达彩色胶卷。当时主要是黑白照片,彩色胶卷可是稀罕物。两人在金黄色的垛田中穿行,乘小船,走独木桥,乐在其中。最后,他们拍摄了一组彩色的《垛田春色》。当时两人是共用一台旧的德国罗莱福相机,王虹军记得,《中国摄影》复刊的时候,选中了这幅照片来做封面,吕厚民坚持要署名‘吕厚军’,以体现这是他们共同创作的结果。

1973年,在江苏下放将近7年的吕厚民从当地一名宣传干部的口中得知上面对自己实行工作上的“三不”政策:不能离开下放地,不能当领导,不能在要害部门工作。吕厚民想不通,为什么已经过去这么久还要对自己实行这种管束。“他就给毛主席写了封信,信里没有提任何挨斗的经历,就说已经接受贫下中农再教育7年多了,希望能够继续做摄影工作。他想尽办法到了北京,通过毛主席的机要秘书张玉凤交给了主席本人。”不久,新华总社将电话打到了南京分社,告知那里江西分社缺人,调吕厚民担任江西分社的摄影组组长。到达江西之后,吕厚民又碰到了新的苦恼:“文革”后期的江西很乱,两大派的斗争使得省委工作无法展开,身处夹缝中的吕厚民非常为难。“吕厚民就又去北京,给主席写信,希望能去《人民日报》或者《人民画报》工作,托张玉凤转交主席。我们后来知道这封信也同样得到了毛主席的亲自批示:由中央办公厅副主任张耀祠和新华社社长朱穆之亲自安排。”1978年3月,在朱穆之的帮助下,吕厚民终于从江西分社调回了北京总社,并在7月份中国摄影家协会恢复后,调到筹备委员会担任领导。

1964年底,吕厚民给毛主席拍照是两人最后一次见面。1965年,毛泽东巡视路过南京,特意让秘书打电话给吕厚民,他当时正在苏州采访。等他到了江西分社后,毛主席的专列路过南昌,让秘书找吕厚民,他又因为在井冈山采访错过。吕厚民在江西等候调动工作时,最先等来的却是毛主席逝世的消息。刘钟云说,他立即给中央写信要求参加追悼会,但是却始终等不到回音,这也成为他在之后岁月里反复念叨的遗憾。

一生的情结

进入上世纪90年代后,保存在中南海档案科和新华社资料室的红墙内老照片经过申请之后得以逐步公布。吕厚民的女儿吕芳告诉我,父亲在家中有若干盛放老照片的箱子,没有他的允许,别人是不让动的。许多时间,吕厚民就一个人闷在里面,一面整理和编号,一面沉浸在过去的回忆中。对于这些老照片,吕厚民感到有缺憾的地方还很多:“比如有的关于主席日常生活的照片,当时被认为意义不大,就被销毁了;有的照片,因为当年照完就马上上交的缘故,自己也想不完整究竟一共有哪些,不知道从何找起;还有的场合,就像主席、总理、少奇等同志去观看京剧四大名旦的演出,我只顾拍领导人与演员握手的照片,现在想想,如果也能一起拍下四大名旦的演出剧照,也是十分珍贵的资料。”

在女儿吕芳看来,父亲作为毛主席身边的工作人员,对主席的忠诚和敬仰是流淌在血液当中的。吕厚民生前一直有在衬衣上佩戴毛主席像章的习惯,每隔一段时间都要跑去西单图书大厦看看有没有出版什么和主席相关的书籍。每年毛主席的生辰和忌日,吕厚民都要和其他一些曾在主席身边工作过的老同志,去毛主席纪念堂瞻仰遗容。“除了那种忠诚、严谨和认真,父母的身上还有一种那一代人特有的优雅和浪漫。”吕芳记得,每次参加父母和其他长辈的聚会,酒过三巡,话到兴处,大家都会载歌载舞。“他们会跳当年在春藕斋那里跳的交际舞,当年他们都是跳舞的好手。”

吕厚民到晚年兴趣广泛,人物、风光、花鸟都是他的拍摄题材。然而他最主要的工作重心仍然是对早年资料的整理、画册出版筹备和相关展览策划。他希望把真实的毛泽东展现给更多人。《毛泽东的随行摄影记者》一书的作者李鸣生告诉我,当时他正是被这些陆续公开的图片打动,所以决定采访吕老,并写这样一本纪实文学。他认为,这些图片以及背后故事的价值不仅在于展示毛泽东不为人知的一面,还在于让人了解历史是如何被塑造的。“比如《毛主席在上海打乒乓球》这张,其实是‘艺术的真实’而非‘生活的真实’。毛主席酷爱读书、游泳和散步,但是乒乓球并不是常做的活动,只是当时路过乒乓球台,在吕老的建议下做出了挥拍的动作。之后这张照片广为传播,给大家一种党和国家领导人喜爱、重视乒乓球的印象,也推动了这项运动的发展。”

就在去年11月,吕厚民还在湖南举行了名为“毛主席回家了!”的图片展。一同出席展览的摄影家朱宪民告诉我,当时其实周围的人都已经知道吕老是前列腺癌晚期,只是他自己还不太清楚。“当时地方安排了采风活动,吕老像以往一样全部都自己背设备,不用别人帮忙。我们其实都为他的身体暗自捏了把汗。”

(本文照片由吕厚民家属提供。感谢实习生付雪航、王宇、郭木容对本文提供的协助;参考书籍:李鸣生著《毛泽东的随行摄影师》,海天、肖炜著《红墙摄影师》) 毛泽东摄影传奇吕厚民