阿赫玛托娃式爱情:炽热的雪

作者:周翔 俄罗斯诗人安娜·阿赫玛托娃

俄罗斯诗人安娜·阿赫玛托娃

“他的手里有许多发光的戒指,他征服的是少女的心事。金刚石在欢跃,蛋白石在做梦,璀璨的宝石刁钻古怪地发红。苍白的手里不曾有我的戒指,我从来不曾给他人送上戒指。”1907年,这首诗作为阿赫玛托娃在刊物上正式发表的第一首诗,刊登在诗人古米廖夫主编的杂志《天狼星》第二期上。而当时,她终于接受了古米廖夫的求婚。疯狂爱恋她已经三年多的古米廖夫,在经过数次求婚失败之后,终于赢得了他的“美人鱼”对于婚姻的应允。然而在这首诗中,女诗人的情感却显得坚硬而冰冷,仿佛是此后俩人婚姻不幸的谶语。

两位少年诗人初次相逢于1903年圣诞前夕的皇村。阿赫玛托娃在与女友瓦列里娅前往购买圣诞树装饰品的途中遇到了古米廖夫兄弟。这次邂逅并没给阿赫玛托娃留下特别的印象,而瓦列里娅发觉,弟弟尼古拉·古米廖夫从此以后却常常出现在她们住处附近,希望与阿赫玛托娃的哥哥安德烈认识,并展开了对阿赫玛托娃的追求。

像许多少年诗人一样,古米廖夫敏感而热情。他比阿赫玛托娃大三岁,神色高傲,有着神经质般丰富而脆弱的内心。他博览群书,很早开始写诗,当时正狂热地崇拜着法国象征派作家。他和阿赫玛托娃一样熟读波德莱尔、兰波、魏尔伦的诗歌,他认定这个有着浓密黑发、灰色眼睛与迷人刘海的姑娘是他的缪斯。然而阿赫玛托娃对他的追求却反应冷漠。1905年的复活节,古米廖夫因为阿赫玛托娃的拒绝而试图自杀,这导致他俩大吵一架,一度断交,直到1906年春天才恢复了来往。彼时阿赫玛托娃父母离婚了,她的父亲退休后打算定居彼得堡,母亲则带着孩子们南下。阿赫玛托娃1906年整个冬天都住在基辅,并陷在深深的痛苦之中:她爱着比她大十岁的彼得堡大学生库图佐夫,却对此无能为力。

在这个冬天,阿赫玛托娃多次给在彼得堡大学任教的姐夫斯坦因写信,主要目的是一再恳求对方寄给自己一张库图佐夫的照片:“我亲爱的斯坦因,如果您知道我是多么的愚蠢和天真!我甚至羞于向您承认:我到现在仍爱着弗·戈-库。除了这种感情,生活中什么也没有,没有。”在1907年2月的信中,她告诉斯坦因自己答应了古米廖夫的求婚,声言:“我相信,我的命运是成为他的妻子。我爱不爱他,我不知道,我依稀感觉会爱他。”然而在得到库图佐夫的照片之后,她仍在信中无限依恋地描述着心中的情人:“照片中他完全是我所认识的、爱慕而又极其畏惧的样子:文雅而冷漠,他用明亮的近视眼疲乏而安静地凝视着我。”继而又痛苦地感叹:“我不能把我的心从他那里挪开,我毒化了全部的生活,不可分解之爱地狱般的痛苦!我可以重新生活吗?当然不能!然而古米廖夫——我的命运,我将驯服地献身给他。”

阿赫玛托娃是在分裂的痛苦中开始品尝所谓爱情的滋味。11岁就写诗的女诗人一开始就被她的父亲称之为“颓废派诗人”,这让她看起来早熟而与众不同,但她的爱情萌芽与普通的少女实在没有区别:对不能得到的情人的疯狂迷恋,因为无法实现,情人的形象在想象中才变得更完美、更理想。早年的诗《在海边》中,阿赫玛托娃塑造了对她而言“风的声音”远比人类语言更为明白晓畅的少女形象。她是自然的理想化身,与人类世界疏离,她拒绝深爱她并想娶她的“灰眼睛男孩”的求婚,只等待着自己的王子。这无疑与她在现实中的处境和自我想象有某种对应性的关联,而更值得注意的是,她用这种诗化手段来理解和处理现实生活的方式。这才是她与普通少女相比与众不同的地方:这种诗性或许在不少人的情感萌芽阶段都产生过,但敏感地意识并且保留和强化这一点,则是作为诗人的自觉。

阿赫玛托娃、古米廖夫和他们的儿子列夫(摄于1915年)

阿赫玛托娃、古米廖夫和他们的儿子列夫(摄于1915年)

王子最终没有来到女主人公的身边——他淹死了,这造成了理想与现实之间首次同时也是永远的断裂。阿赫玛托娃就在这种断裂中走向她生活的另一阶段:与古米廖夫的婚姻。尽管在答应对方的求婚后她又曾经反悔,但最终两人于1910年4月25日在尼古拉村教堂举行了婚礼。阿赫玛托娃的亲戚们都认为这个婚姻注定会失败,没有一个人出席。

被不幸言中,这次结合是裂隙在现实中的正式显现,作为精神的爱情与作为现实的爱情在诗人早期的朦胧混沌中被残酷区分。而痛苦和对痛苦的意识也源于此:阿赫玛托娃偏偏要在以后的人生中清醒地认识并且坚持这种区分。她认为,这个婚姻并非他们夫妻关系的开端,而是“终点的开始”。事实看起来如此:阿赫玛托娃对古米廖夫几乎没有热情,她的选择是一种妥协;而古米廖夫的热情在追逐时最为炽烈,在得到的时候便开始失去。“他仅以旅行来治疗自己的灵魂……一切(好的和坏的)都从这种感情产生——旅行和追逐女性。”阿赫玛托娃这样描述古米廖夫。在追求阿赫玛托娃的时候,古米廖夫也与其他的女性保持一种相当暧昧的关系,例如诗人伊丽莎白·德米特里耶娃。诗人的热情某种意义上并不仅仅源于他的对象,还来自对这种热情本身的热情。对此阿赫玛托娃早有认识:“你的狂热的眼神/和被冰封的言谈/还有爱情的表白/都是在初遇之前。”

婚后两人动身去巴黎度蜜月,在那里阿赫玛托娃认识了画家莫迪利阿尼。据她回忆,他们坐在卢森堡花园树荫下的长凳上,躲在硕大的黑檐下朗诵魏尔伦的诗,有时在月光下漫步于巴黎街头。彼时他们都还未成名,也不知道未来在何处。阿赫玛托娃和莫迪利阿尼的亲密关系也曾一度为后人揣测,然而与其将之理解为伴侣般的情意,将莫迪利阿尼理解为一个倾慕并理解她的朋友或许更为恰当。在阿赫玛托娃此后的岁月中,众多倾慕者与欣赏者对于她意识到自己所拥有的耀眼光芒并开始懂得这种光芒的意义,起着不可否认的作用。

1910年6月底,阿赫玛托娃与古米廖夫回到皇村,最初住在街心花园街,后搬进小街63号底楼。9月25口,古米廖夫沿着阿比西尼亚开始长期旅行,直到1911年3月才回来。而阿赫玛托娃则潜心于诗歌创作,她的第—本诗集《黄昏》中几乎所有的诗都写于这一时段。被抛弃的、失去爱情的妇女成为诗集的基本主题,也成了她早期最擅长塑造的形象。阿赫玛托娃对于这种内心状态有极为细致的观察,在表述它们时又有着将之作为镜像呈现一般的冷静甚至冷酷。戏剧性的高潮被凝固在极为简洁的口语表达之中,就像巨大的热情被封锁在冰雪的外表之下。阿赫玛托娃1911年写成的最有名的诗作,勾勒的是家庭争执之后的一个场景:“我跪下来,不碰一下栏杆,跟在他身后来到了大门。我喘着气喊:‘一切全是开玩笑。你走了,我唯有一死。’他面带苦笑而又安静地向我说:不要站到风口里。”无论诗中场景是否完全是发生在她和古米廖夫之间的真实,阿赫玛托娃对此的呈现却有一种极为冷酷的鲜活。女主人公对生活竟至于如此无解的绝望被隐藏得如此平静,而她又是那样敏感地意识到彼此关系的改变。

正是这些诗为阿赫玛托娃赢得了丈夫的肯定。阿赫玛托娃在回忆中说:“尼古拉不喜欢我早年的诗作——这是实话。这又有什么可喜欢的呢!然而,当他于1911年3月从亚的斯亚贝巴归来后,我向他朗诵了以后就被冠以《黄昏》之名的诗作,他马上说:‘你——诗人,应该出一本集子。’”从那时起,古米廖夫开始对阿赫玛托娃的创作充满敬意,尽管这对他们的现实生活并无帮助——一位诗人娶了一位女诗人,是一种“滑稽的处境”。多年以后和阿赫玛托娃接近的传记作者阿曼达·海特这样评价。

阿赫玛托娃很快在艺术圈中成名,无论是在伊万诺夫被称为“塔”的家中参加聚会朗诵诗歌,还是在“浪荡狗”的地下酒馆集会中,她都光彩熠熠。画家尤里·安年科夫描绘过当时的阿赫玛托娃:“这位腼腆、典雅、大方的美人儿,梳着直直的刘海,盖住额头,带着非凡的半似走动、半似手势的优雅朗读——几乎是演唱她的早期诗歌。我不记得,还有谁能像阿赫玛托挂那样掌握这种朗诵技巧,这种音乐的含蓄美。”阿赫玛托娃还与古米廖夫、曼德尔施塔姆一起,成立了“诗人车间”团体,并随后在俄国诗坛上提倡“阿克梅主义”。他们提倡与象征派的朦胧相对立的清晰,追求用最高超的技艺对诗歌进行锤炼。他们拒绝到另一个世界去求解救,坚信上帝就在现实生活中,把诗人当作为万物命名的“命名者”。阿赫玛托娃的诗作被认为很大程度上体现了阿克梅派的诗歌理念。

1912年阿赫玛托娃怀孕,10月份,他们唯一的儿子列夫出生。尽管有对诗歌的共同爱好,但他们的婚姻却不能成为古米廖夫想象中“玫瑰色的天堂”。从现实的方面来说,他们都没有生活的经验与才能,经济常常陷于困窘中,而且不会照顾孩子;从精神的方面来说,当诗人的意识与身份认同越发强烈之时,阿赫玛托娃在爱情中的断裂经验不断被思考、被强化。从一开始,不可能的爱情就是痛苦的源头,与情人的相逢注定只在想象的世界里,因而在现实中阿赫玛托娃写到“我们想要针刺般的痛苦代替安宁的幸福”。对于两者的关系,她的好友瓦列里娅回忆说:“当然,他们都太自由,太著名,不可能成为一对喃喃细语的‘蓝灰色小鸽子’。他们的关系很快就暗藏危机。从阿赫玛托娃一方来说,她要确信自己是一个不受约束的自由女性;从古米廖夫一方来说,他想要保持独立,绝不屈服于这个永远游离在他之外的、多变的女人。”

古米廖夫1912年出版的《异国天空》诗集有注明献给阿赫玛托娃的《她》,描述了二人这段时期的矛盾关系,他写道:“我了解这个女人:沉默/痛苦地厌倦了说话/她是活在她张大了的/瞳孔的神秘闪烁中/她的心灵只会如饥似渴地/为诗句的铿锵的音乐而开放/而对愉快的人世生活/却视而不见,置若罔闻。”尽管阿赫玛托娃并不喜欢这首诗,但她不得不承认古米廖夫对她的理解却异常准确。表面看来,这段时期她的生活没有剧烈的变化,但是潜在的变化却暗流于作为生活核心的诗歌当中。在现实生活中的挫败体验与震惊感只能转向诗中寻求安慰。1912年出版的《黄昏》中阿赫玛托娃还在低吟被情人遗弃的感伤歌曲,而在1914年的诗集《念珠》当中,她却逐渐找到并且在特有的绝望中呈现了得救的道路。情人没有在一起,也就意味着他们不会分离,爱情恰好以这样的形式超越了尘世的困难而永存:“我不需要/令人厌恶的窗边的等待/也不需要折磨人的约会/啊!爱情已消失/你自由了,我也自由了。”

1914年战争爆发,古米廖夫充满激情地参军,“战争对于他是荷马史诗”,此时阿赫玛托娃与他的关系已近于结束。他们直到1918年才办理离婚协议,但早在儿子列夫出生后不久,他们就已经同意给予双方充分的性自由,并“停止干预对方的私生活”。阿赫玛托娃在此时认识了画家鲍里斯·安列普。遇见她之前,安列普已经从自己的诗人朋友涅多布罗沃那里对她有所了解。涅多布罗沃极其理解阿赫玛托娃诗歌,同时也是她的爱慕者。他从她的诗中“听见一系列沉默至今的事物的声音”,他认为对于阿赫玛托娃而言,“诗歌是生命的拯救者”。而阿赫玛托娃却爱上了安列普。安列普曾先后在巴黎及伦敦侨居,回国是为了参战。他们会面时双方产生了奇妙的吸引,在奔赴前线之前,安列普送给阿赫玛托娃一件礼物,是他在一座被毁的教堂里发现的一个祭坛上的十字架。而当安列普从前线归来再次见到阿赫玛托娃时,她则送给安列普一枚黑戒指,据说这是她的鞑靼外祖母相信能够保护她的神物。

如果能够理解戒指对于阿赫玛托娃的重要性,大概就能理解这一举动所包含的巨大热情。在阿赫玛托娃的诗中,“戒指”是多次出现的特殊意象,它不仅意味着承诺与爱情,甚至还意味着阿赫玛托娃所拥有的上天给予的天赋:她的诗歌才能。这对她而言几乎是不可让渡的。阿赫玛托娃对安列普的热情有些类似少女时代对于库图佐夫的热情。写于1916~1917年的《白色的鸟群》中许多爱情诗都探讨了一个主题——王子的复活。在一首写于1916年但直到1921年才收入《车前草》的诗中,她写道,真正的情人拿走了她的戒指。

然而这段感情却因为安列普1916年选择离开俄罗斯而结束。阿赫玛托娃无法接受离开自己的国土,她将安列普的离去视为对俄罗斯的背叛。1917年十月革命前夕,许多自由主义知识分子已经开始流亡,而阿赫玛托娃仍然坚持拒绝自我流放,她要留在彼得格勒这座“光荣和灾难,花岗石般的庄严的城市”,把一切离开的蛊惑斥之为“卑劣的谰言”。又一次,阿赫玛托娃的爱情断裂在现实中,而这恰恰成全了它作为理想之爱的存在。但较之早年对库图佐夫的充满绝望的单恋,这段感情之中阿赫玛托娃却不再是无助地在海边等待的少女,而是能够在自己的土地与位置做出选择的诗人。

“我的声音微弱,但意志不弱/没有爱情我甚至更加快乐。”当情人遗弃她或她离开情人时,生活变得空虚,同时也变得明朗。诗歌给予了她摆脱这一切的力量,看起来她已经可以正视存在于生活之中的裂隙。虽然有时她乐意牺牲自己的诗歌天才,但她的力量与权威性得以充分体现,恰恰是在她宣布自己是个诗人之时:“不,王子,我不是/你所希望见到的人/很久以来我的双唇/已不再亲吻,而用来预言。”因此,当阿赫玛托娃在1918年与古米廖夫离婚后随即与希列伊科结婚,她的行为看起来是如此的不可解释,以至于她的朋友们都极为困惑。

希列伊科与阿赫玛托娃在“浪荡狗”时期就已经认识,他是著名的亚述学者,早年也曾经写过诗,据说十三四岁时就已翻译了一篇用古埃及文字写成的文章。对于阿赫玛托娃的选择,她的女友安德罗尼科娃曾理解为也许是她想在革命的混乱中寻觅一个坚强的依靠。而阿赫玛托娃后来坦言自己是希望为这位学者做点事情。她的选择看起来充满了献身的精神与近乎宗教皈依般的色彩:“我走向他……感觉自己是这样的肮脏,我想净化自己。”而阿曼达·海特则在传记中分析说:“也许她觉得,若为了丈夫的利益去牺牲自己的才华的话,她就能解决婚姻问题,而且她不会再有同古米廖夫共问生活时的那种对抗。”

阿赫玛托娃的举动看起来像是她归顺世俗生活的最后一次尝试,结果却是失败的。希列伊科并不欣赏和尊重她的诗才,而她最终不能够放弃她的诗才。他们的生活显然不是和谐的:“你不许我欢笑,也不许我吟诗,而祈祷早被你列入禁条。”“你不愿同我生养孩子,又厌恶我写的诗。”和希列伊科的共同生活大约持续了三年,虽然生活中并非没有一丝温馨之处——他们共同收养了一只叫塔巴的狗,阿赫玛托娃在通信中多次谈到它——但最终不可避免要分离。在这三年中,阿赫玛托娃前所未有的沉默,几乎没有写诗,直到1921年她写下了告别的宣誓:“我以天使的花园向你发誓/以创造奇迹的圣像向你发誓/以我们度过的那些热情的夜晚向你发誓/我永远不会回到你身边。”

1921年同时发生的最为重大的事情,是古米廖夫的被捕和遇难。因被认为参与反布尔什维克党的阴谋活动,即“塔甘采夫事件”,古米廖夫被逮捕并迅速遭枪决。阿赫玛托娃获得自由的同时,也获得了恐惧,而处理这一切的形式只能是诗歌。古米廖夫死后,从俄罗斯全国各地狂热的崇拜者的来信中,她了解到他享有崇高的声望,他的书已经广为流传。就像曼德尔施塔姆曾经告诉她,自己从来没有停止过在内心与古米廖夫对话一样,在回溯的视野中,阿赫玛托娃与古米廖夫之间似乎有了更多对话的空间以及重新审视的可能。“他说过,我没有竞争对手/对他来说,我不是尘世的女人/而是冬天的暖人的阳光/是故乡粗犷的歌声。”古米廖夫在出发去非洲时曾告诉她,旅行对他的自我发展和自我解剖都十分必要,并且,这种“逃跑”不意味着他不再爱她,他们之间的关系根本不同于他与其他女性的关系。“但她并不这么认为,最终还是离开了他。现在她不得不承认:限制爱人的自由等于束缚他的‘翅膀’。”——也许两个诗人的结合的确会陷入阿曼达所谓的“滑稽的处境”,他们会在生活中给彼此制造苦难,但另一方面也可能是最幸运的组合,因为他们“最为相似”且能够彼此理解。“阿赫玛托娃老年时谈论与古米廖夫一起度过的生活时期,似乎在谈两个生物间的某种结合,而不是真正的婚姻。他们住在神秘的高空,互相承担某些模糊的义务,彼此之间以一种不可思议的方式维系。”阿曼达·海特在她的传记中写道。

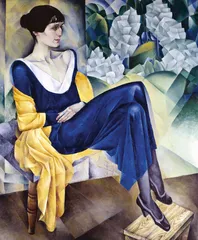

俄罗斯画家内森·奥尔特曼画作《安娜·阿赫玛托娃》

俄罗斯画家内森·奥尔特曼画作《安娜·阿赫玛托娃》

20世纪20年代开始,在苏联文艺界,阿赫玛托娃遭到官方的批评,古米廖夫、勃洛克、涅多布罗沃已不在人世,许多朋友侨居国外,她陷入艰难而孤独的处境。艾亨·鲍姆曾对阿赫玛托娃笔下的女主人公形象做出著名的、客观的分析:“因双重性(更准确地说——矛盾性)而令人难以置信的女主人公的形象已开始定型——不知她是情欲强烈的荡妇,还是一贫如洗的能求得上帝宽恕的女修道士。”而这一评论被赋予恶毒的攻击含义广泛使用。1925年,苏共的机关刊物以非正式的决定禁止发表阿赫玛托娃的所有作品。这一时期,她开始与文艺理论家尼古拉·普宁同居。在此后的十几年中,她与普宁共同生活的时间最长,却始终没有办理结婚登记手续。妻子的身份对于她看起来不再重要,重要的是如何处理好作为一名女性、妻子、母亲的现实与作为一名诗人的理想间的张力,并力图保持平静的生活。

由于不能发表诗作,阿赫玛托娃开始对普希金的创作与生平进行研究,同时也帮助普宁在美术学院的工作,为他口译过法语、英语和意大利语的学术著作。搬入普宁在喷泉屋的住所后,阿赫玛托娃与普宁及他的第一位妻子安娜·阿连斯以及女儿同住。这是一种颇为奇怪的情形,直到1928年曼德尔施塔姆向她询问家中状况时,她仍然回答“不好”。这种特殊的格局将阿赫玛托娃置于一种有损尊严的境地,但她并没有表现出反抗情绪。对于阿赫玛托娃来讲,生活的裂隙仍然存在着,她尝试过弥补,用一种非此即彼的激烈的方式,最终失败了。此刻她所采取的方式变得平和得多,试图寻找一种安稳的家庭生活不再伴随着必须放弃诗歌天赋的痛苦。在她与普宁的关系之中,常常是普宁成为嫉妒、失衡的一方,她变成了强者。1930年,当阿赫玛托娃打算离开普宁时,普宁阻止这样的选择,声称这对自己来讲是“生与死的问题”。而到1940年她结束与普宁的这种同居试验时,据她后来的密友楚科夫斯卡娅回忆,普宁在经过长久的沉默之后说:“您哪怕与我再过上个一年半载也好。”

从那时起,阿赫玛托娃与爱人们共同生活的经历就此结束。1942年,因为战争而居住在塔什干的阿赫玛托娃得知,普宁一家在撤离列宁格勒前往撒马尔罕的途中将经过塔什干。当撤离者的专列在塔什干车站停下时,阿赫玛托娃已在站台上等他们。第二天又到车站为他们送行。到达撒马尔罕后,普宁从医院给阿赫玛托娃寄去一封信,信中写道:“我觉得,我第一次那样全面和广泛地理解您——恰恰是由于这毫无私心杂念,因为对再次见到您我当然不曾有过奢望。这确实是我离开人世前与您最后的见面和告别。人生能像您那样完整从而完美的,除了您别无他人。从您最初创作的那些稚气未脱的诗歌到有先见之明的暗暗自语和与之并存的长诗的轰鸣声。我当时认为,这种生活对我来讲似乎是特别珍贵的东西,它的完整并非由人的意志所决定。……无论是当年还是现在,您都是我在生活中方才发现的那种不朽之魂的最高体现。”1940年分手之后,阿赫玛托娃与普宁的关系一度并不理想,而这封充满和解的信成为阿赫玛托娃最为珍贵的纪念品。当然,这并不是他们最后的见面,他们注定还要再一同经历战后的风雨,阿赫玛托娃还要写出她最漫长的诗歌。

但对阿赫玛托娃而言,某种程度上,她的爱情与诗歌已经完成。她不再是那个在海边盼望着却又不得不面对永恒残缺的少女,而在“忍受生活”中获得了作为诗人的“完整”,“所有亲爱的人的灵魂都在高高的星空上/多好啊,没有朋友可失去/而且可以哭泣”。她写道:“普希金是那么害怕幸福,就像别人害怕痛苦一样,他有多么愿意承受痛苦,在幸福面前,当然也就是在失去幸福的必然性面前就有多么恐惧。”她和普希金一样,意识到苦尽未必甘来,而对这一切的体验和书写,正是她被赋予而不得不去完成的天赋之债。

(参考资料:阿赫玛托娃《回忆与诗》、阿曼达·海特《阿赫玛托娃传》、伊莱因·范斯坦《俄罗斯的安娜》) 爱情艺术普宁阿赫玛托娃诗歌黄昏