浮士德、死神与玛格丽特

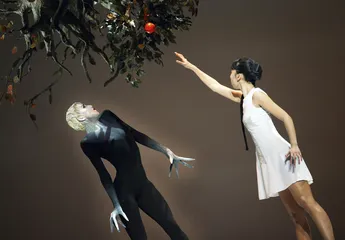

作者:何潇 芭蕾舞剧《浮士德》剧照

芭蕾舞剧《浮士德》剧照

2007年春天,编舞家让-克里斯托弗·马约决定重新发掘《浮士德》传奇。这是一个难以处理却又最合适用抽象语言呈现的故事。“芭蕾舞提供了更多的可能。音乐已经足以创造非凡的动感,通过它,你可以朝着不那么依赖叙事结构的方向走。在文学维度之外,音乐也是制造力量的元素。音乐变成了要破解的方程式、要做出的选择,并且就在浮士德无力控制由欲望驱使的过程时,音乐可以让你超越所有的极限和局限,这正是这出舞精彩的地方。”马约说。本月,他将这部经典作品带到中国,在国家大剧院上演。

关于约翰·冯·浮士德,我们听到很多,又知之甚少。这个生活于十五六世纪的传说人物,有着一个炼金术师和魔术师爱用的名字,Faust——在这个名字的拉丁写法Faustus里,包含着“幸福”的含义。研究者们试图打探他的真实身份,却始终莫衷一是,结果扑朔迷离:有人说他是住在威丁堡的流浪魔术师,曾在威尼斯上空坠落受伤;有人说他是名噪一时的占星家、古典学者眼中的江湖骗子,他与魔鬼签订契约,失却了灵魂。

自中世纪开始,炼金术士、神秘主义者、哲学家、作家、诗人、艺术家、导演……纷纷为浮士德的魔力所吸引。在许多猜想中,他被形容为一个为了享受极乐,出卖灵魂的恶徒;在另一些阐释中,他是与普罗米修斯相似的英雄,为了接近永恒真理,以身犯险——他是人类精神乌托邦的创造者,带领“自由的人民生活在自由的土地上”,肉体消亡,灵魂永生。他被看作知识分子的代表,是启蒙运动时期人道主义的典型。海涅说,浮士德的出现,象征着中世纪信仰时代的结束、批判科学时期的开始:“知识化为语言,语言化为行动,在我们的有生之年,还可以在这个世界上幸福地生活。”

大众对于这个名字的最初关注,在1587年前后。约翰·施皮斯将其改编成通俗故事,在歌德的故乡法兰克福出版,极受欢迎。很快,浮士德的故事被改编成韵文,翻译成多国文字,流传海外。在英国,浮士德引起了莎士比亚竞争对手克里斯托弗·马洛的关注,将其改编成剧本《浮士德博士的悲剧》,并在1593年登上舞台。在马洛那里,浮士德的形象第一次高大起来,成为拥有知识的巨人式人物,但依然没有摆脱被恶魔劫持进地狱的结局。100多年后,莱辛提出了对浮士德灵魂的拯救,他让天使对魔鬼说:“天主把高贵的冲动授予世人,并非让他们承受不幸。”

芭蕾舞剧《浮士德》,改编自歌德的同名诗剧。1773至1775年间,歌德致力于《浮士德》第一和第二部的创作。1831年,《浮士德》完成,这是歌德病逝的前一年,其80余年的生活及一生思想,皆倾注于这部鸿篇巨制之中。作品分为两部:第一部关注主观世界,是一个“半蒙昧状态”的人、“焦躁而热情”的人生;而第二部,则倾向于客观,呈现的是更广阔明朗的肃穆世界。在《歌德谈话论》中,歌德说:“谁要是没有四面探索过,没有一些人生经验,对下卷就无法理解。”

芭蕾舞剧《浮士德》剧照

芭蕾舞剧《浮士德》剧照

在描述科学与艺术的关系时,歌德将科学称为“概念真理”,把艺术叫作“形象真理”。换言之,艺术倾向于“观看”,而非“言说”。当复杂宏大的文学作品《浮士德》,作为一种视觉体验出现在舞台之上,线性叙述变得力不从心——充斥其中的神话、传说、轶事及历史典故,宛若纷繁浩渺的星云宇宙,令观众眼花缭乱,不知所终。然而,编舞者马约并没有因此失去方向。从剧情上看,舞蹈《浮士德》仅仅汲取了歌德作品第一部的内容。做完“去除”工作之后,他建立了自己的结构,十分简洁,却是一个完全的整体。

作品的结构,是通过对音乐的选择来建立的。一开始,马约选择的背景音乐是法国作曲家古诺的《浮士德》。马约决定重新演绎浮士德之时,正是其导演古诺歌剧之际。马约版本的歌剧《浮士德》,比古诺短:依然是五幕,却没有间奏曲,时长少了40分钟。“我仅仅保留了抒情部分。不论如何,要不是我导演的这部歌剧,就不会有这部芭蕾的面世。这次编导将我永恒地引向了《浮士德》。”马约说。

芭蕾舞剧《浮士德》剧照

芭蕾舞剧《浮士德》剧照

2007年3月19日,舞蹈《浮士德》首演于威斯巴登国家剧院,大获成功。然而,在其全球首演之时,马约却舍弃了古诺的音乐,选择了李斯特的《浮士德交响曲》作为配乐。作品呈现在中国观众面前时,使用的依然是李斯特的曲子。

选择《浮士德交响曲》作为背景音乐,是马约出人意料的举动之一。显而易见的是,他并不打算对古诺进行简单重复的利用。起初,马约用半年时间对现代作曲家耶恩·马瑞兹的音乐进行编舞。不幸的是,马瑞兹因病而中断了创作。在马瑞兹病逝后,马约感到了迷惘。他需要抓住某种“牢固”的东西。他请从事作曲的弟弟贝尔当·马约谱写了一个序曲,这段音乐表现了马约最开始坚持的编舞构思。《浮士德交响曲》的第一乐章长达30分钟,序曲的加入,起到了缓冲的作用。贝尔当·马约的序曲之后,李斯特的交响曲徐徐展开。

“我有两个选择:取消首演,或者推迟首演使用另一部音乐。我内心里有一种东西驱使着我继续完成编舞。”马约说。在试听了12部乐谱之后,他在无意中听到了从未听过的《浮士德交响曲》。然而,在众多的演绎中,他找不到适合自己的版本,直到听到乔治·索尔蒂的表演。“我感到节奏非常契合,用三幕的形式呈现作品,每一幕分别以清晰明了的方式表现三个敌对角色的特征,这种想法简直棒极了。”马约说。乔治·索尔蒂为这部交响曲赋予了新的诗意,也让音乐在舞蹈中发挥了串起剧情的作用。

“如果说歌剧具有局限性,那么芭蕾则更为灵活,伴随着像《浮士德交响曲》这样的管弦乐,我们可以在编舞方面比简单的故事叙述走得更为深入。我着手对比并剔除了每个人的个性,最后仅仅保留了它们相同元素中的精华部分。”马约解释。

马约热爱“意外”。在《罗密欧与朱丽叶》之中,他重新演绎了“神父”一角,让这个为所有人遗忘的配角,成为叙事主干;在《天鹅湖》中,他为这出经典编写了一个“史前史”,白天鹅在上半场中完全消失。打破故事与结构的“意外”,是马约作品中至为吸引人的地方,观众期待它,就像站在多棱镜之前、期待一个意想不到的画面——它是熟悉而陌生的视觉影像,是我们认识已久却未曾了解的“第二现实”。

1960年,马约生在法国的图尔。在家乡,马约接受了艺术启蒙,在图尔大区国家音乐戏剧学院学习舞蹈和钢琴,此后拜入名师罗塞拉·海托华(Rosella Hightower)门下,在戛纳继续舞蹈学习。1983年,他被任命为图尔大剧院芭蕾舞团编舞及团长,为该团创作了20部芭蕾,该团后来发展成为国家舞蹈艺术中心。1987年,马约与蒙特卡洛芭蕾舞团结缘,作品《神奇的满大人》获得巨大成功。1992年,马约正式加入该舞团,起初担任艺术顾问,一年后晋升为舞团的总监及编舞。

视觉是吸引观众进入马约世界的“第一眼吸引力”。《浮士德》的布景呈现出了一种难以抗拒的美感,令人感到宗教仪式般的神圣与肃穆。在颜色选择上,布景师采取了“少即是多”的原则,舞台由黑、白、红三色组成,布局精巧,明朗强烈。这一切,得益于布景师罗尔夫·萨克斯。萨克斯喜爱从日常生活的“生命痕迹”中汲取灵感,擅长在熟悉的事物中创造情感关联,寻觅“物质内在的灵魂”。这样的理念体现在了《浮士德》之中:玛格丽特所坐的床,是一个巨大的白色十字架;浮士德书房中的红色扶手椅,与大天使在末日审判中所坐的高背椅如出一辙。宗教的神圣感,就这样不动声色地移植进了日常生活。

像歌德一样,马约在作品中使用了二元对立的关系。在芭蕾舞《浮士德》中,我们可以看到两组对立关系。浮士德与梅菲斯托费勒斯组成了传统的对立关系,象征人与魔、善与恶。另一组对立关系,是马约创造的,即玛格丽特与死神——在这出舞剧中,这个由两名女性组成的二元对立,较之前面的经典对立,更具魅力。颇有意思的一点是,死神在舞剧中被设立成了女性的形象,马约说,在他的意识里,死神应该是一个女性。在舞台上,我们看到的死神一袭黑色、长着一双长若藤蔓的手,宛若魔女般迷人。

作为死神对立面的玛格丽特,是一尘不染的白色。在舞台上,她的表演者是一名亚洲女性(来自日本和中国的舞蹈演员均演出过这个角色),马约感到,“亚洲女性更贴近玛格丽特”。然而,不论是玛格丽特还是死神,都不是歌德意义上的“永恒女性”——尽管在舞剧一开始,我们看到一个巨大的女性背影,仿佛象征着“永恒的女性,带我们上升”,然而,这只是一个“永恒的幻觉”。作为人类女子的玛格丽特,犯下了谋杀亲子的罪行,远非完美。而死神,则来自人类努力远离的黑暗世界。死神与玛格丽特,映照着我们内心的两种欲念:玛格丽特象征着生与爱;作为女性的死神,则揭示了人类更为隐蔽的渴求:死欲。

浮士德与死神的“死亡之吻”,是全剧最为特别的一幕。死神与浮士德如恋人一般热烈地亲吻,令人想到马约的《罗密欧与朱丽叶》中,罗密欧与朱丽叶的“墓穴之吻”。死亡也因此被搬上舞台,然而,它并不是第四个主角,而是揭示其他主角的事物。“死亡是无法避免的,我无法赋予它戏剧形式。”马约说。他一度将贝尔尼斯·科皮泰尔构想为梅菲斯托费勒斯的一部分,但经过了十几天的排练后,他感到不对。“死亡是一个中性的点,它使一切得以推进。魔鬼和上帝(或者恶与善)都可以被感知,但我们无法与死亡对抗,因为它是无法避免的。”

在最后一幕中,舞台为死亡占领。玛格丽特与浮士德躺在舞台上,他们距离死亡仅一步之遥。被死亡遗弃的梅菲斯托费勒斯早已消失,舞台上站立的唯有死神。一架发光的“天梯”从舞台上空垂下,它象征着至高无上,无法改变。死神抓住它,攀爬上去之前,她将脸转向观众,露出谜一样的微笑。这彰示着死亡的最终胜利吗?马约没有给出确切的回答。苏格拉底在临刑前说:我走向死亡,而你们活着,谁的结局更好,我不得而知。或许,浮士德博士的话可为一辩:“时间,是我的田地。” 爱浮士德交响曲死死神歌德艺术音乐浮士德玛格丽特芭蕾舞