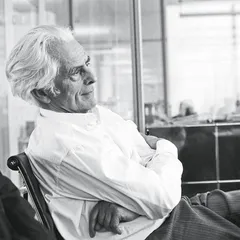

“发明家”,建筑师弗雷·奥托

作者:贾冬婷 2015年普利兹克建筑奖得主弗雷·奥托

2015年普利兹克建筑奖得主弗雷·奥托

建筑飞翔梦

“我一直试图用自己肌肉的力量来飞翔,虽然根据精确的计算表明,通过人类身体的力量只能‘飞翔’很短的距离——但是我仍会想象如果我的身体非常轻以至于没有哪怕一克多余重量时的情景。虽然我从未取得成功,但是我没有停止我飞行的梦想。如果我的母亲能看到我飞行,她将会无比开心。”弗雷·奥托(Frei Otto)说。

1925年,这个出生在德国西格玛尔一个雕刻世家的孩子被取名为“弗雷”,德语意思是“自由的”,据说是母亲参加了一次关于自由的讲座后给他取的。而自由,也成了奥托一生的写照,他从来就是一个特立独行的人,有着无拘无束的灵魂。10岁时,奥托开始把对自由的渴望寄予飞翔,一种超越身体力量的飞翔。两种力量将他的这一梦想带入现实的建筑世界里:作为雕刻师的父亲常常对天然石头进行雕刻加工,培养了他的审美兴趣。而另一方面,他在学校里就喜欢设计制作飞机模型,同时接受了滑翔机和动力飞机的飞行员训练,这培养了他的工程兴趣。18岁那年,在完成柏林工业大学建筑系预科学习三个月后,奥托应征入伍,成为德国空军飞行员,参加了第二次世界大战,不久后沦为战俘。在法国沙特尔被囚禁期间,他接受了修复一些被损坏的房屋和桥梁的任务,为了尽可能节约材料,开始了对轻型建筑物的研究。战后,他返校继续学习建筑,个人兴趣已经转移,致力于用最少的材料,创造出与周围环境和谐、节能、可移动、适应性强的轻型建筑。“我的愿望是用更轻更柔的建筑,给我们带来一个更新更开放的社会。”

“对于年轻的建筑师而言,战火中燃烧着的城市是一门惨痛的导论课。”他坦率地承认,在他的青年时代曾经屈从于纳粹主义的宣传,而要想真正地从30年代的枷锁中解放出来,必须清楚地认识这个时期,并且采取相应的行动。正是由于他的个人经历,他坚决抵制一切笨重、坚固和固结于地面的建筑形式,在他看来,这种结构形式是日耳曼人对于本国的一种伤感情绪的体现,也是纳粹主义对血统和土地崇拜的体现。德国慕尼黑理工大学建筑博物馆馆长温菲尔德·奈丁格(Winfried Nerdinger)认为,总的说来,在第二次世界大战结束初期,对于轻质建筑的呼吁带有很强的意识形态色彩。战后在世界各地建造了一系列像帐篷一样的轻质而可移动的建筑,正是和平主义者在看到战争带来的毁灭之后所发出的建筑净化和非物质化的呼声。但是,建筑的非物质化往往被理解成了对玻璃材料的大量使用以及透明效果的形成,最初只有弗雷·奥托将“用轻型反对野蛮”的建筑理念上升到一个与社会相关的哲学层面,他认为轻型结构的概念包含了在自然资源受到限制的时候,如何在自然界中创造出生命基础的含义:“我们这代人是成长在战争时期的一代人,我们渴望重建这个世界,我们渴望走出战争的阴影,我们渴望摆脱狂热主义与盲目的个人崇拜,我们渴望生存,而且是有节制的。”

1950年,还在读大学的弗雷·奥托前往美国旅行。位于北卡罗来纳州罗利市的多顿体育馆的索网屋顶给他留下了深刻的印象。他把更深入的思考凝聚在1954年的博士论文《悬挂屋顶》中,试图从基于生物学和原始建造技术的帐篷结构中探索出一种新的建筑形式:重量轻、价格低、可拆卸,又呈现出优雅的形式和开放的空间,能够轻易地将参观者吸引进来,却没有任何束缚感。帐篷建筑标志性的起点是1955年奥托为卡塞尔联邦庭园展览的设计,他依靠边索给膜施加预应力,搭建了一种新颖的马鞍状的四点支撑帐篷,尽管在展览后即被拆除,但这种坚固却轻盈的结构形式、与大自然浑然一体的设计手法给参观者留下了深刻印象。

1972年慕尼黑奥运场馆俯瞰图(弗雷·奥托)

1972年慕尼黑奥运场馆俯瞰图(弗雷·奥托)

弗雷·奥托富有诗意地将这种帐篷建筑称为“云景般柔和的屋顶”,他认为这种结构是人类地球上最轻的建筑,“它从来不会为我们的地球带来笨重的感觉,也不会为人类的活动带来阻碍”。而他第一次有机会将这种景象大规模地实现,是在1967年为加拿大蒙特利尔世博会设计德国馆,这个设计甚至为德国转变为一个和平的民主国家形象赢得了国际性的赞誉。当期的《时代》周刊称:“弗雷·奥托的帐篷,有一种不可抵挡的魅力,同时又极具想象力。这样一个轻快的结构,居然可以提供支撑保护,展示着谦逊和优雅,它站立在那里,像一个暂时的过客。加拿大人称它为‘摇摆着的德国’,而这是一个美丽的称赞。”一个小插曲也充分表明了奥托帐篷的稳定性,当一个夏日午后的暴风雨略过展览地点时,席卷了会标、展柜,折断了树枝,但帐篷结构却完好无损,专业人员称这种现象为后弹性承载力。

1972年慕尼黑奥运会,奥托和他参与设计的索网结构的体育场屋顶更是赢得了世界性的轰动。连绵起伏的屋顶把游泳馆、体育馆、体育场看台以及人行通道区域联系起来,借助轻若无物的漂浮式形态、巨大的跨度、轻灵的空间造型和丰富的光影变化,将巨大的建筑体量处理得轻盈自由,如同湖边宿营的帐篷一样。在2002年的建筑杂志《Hauser》举办的一次投票中,这个壮观的体育场被评为德国最佳建筑,超越了科隆大教堂和包豪斯校舍。

弗雷·奥托设计作品:慕尼黑动物园索网结构的鸟舍

弗雷·奥托设计作品:慕尼黑动物园索网结构的鸟舍

因为功能的临时性,弗雷·奥托所设计的大部分轻型建筑都只存留了很短的时间,但却对后世产生了持久的深远影响。他谦虚地说:“我建造得不多,我只是梦想能够建造一些‘空中城堡’。”

肥皂泡和蜘蛛网:从自然中来

慕尼黑奥运会场馆落成后,多次被人拿来与蜘蛛网相比较,弗雷·奥托本人也将自己所设计的建筑称为“自然建筑”。慕尼黑工业大学建筑学院教授雷纳·巴特尔(Rainer Barthel)指出,实际上,奥托坚定地提倡建筑设计应该与自然界和谐而不是对立,但他所设计的建筑与许多具有生物形态外观的现代建筑的差异越来越大。那么对于奥托而言,何谓“自然”呢?首先,他将自然界中的物体都看作一种“结构”,因为所有的物体都具有一定的形状、由分子构成,并且都承担某些外部的荷载和作用力。奥托着力研究自然界中的“找形”过程,而他的建筑都展示了“找形”过程清晰的逻辑性:在指定的一系列条件下,找出自然界的形式生成规律,通过模型试验的方法,找出结构的形式和构造方式。在这样“自主构形”过程下生成的自然建筑有许多特质:效率高,建筑的性能参数可以到达最小值,比如建筑物材料使用的最小值。

奥托著名的“帐篷”就始于肥皂泡里的实验。他将围合的框架浸入到肥皂泡液体后取出,在框内形成的薄膜表面积最小,表面压力完全相同,所有方向受力均等,此时得出的弯曲形体就是“最小曲面”。“最小曲面”呈现的“膜结构”遵从自然的规律,形式和结构互为一体,为奥托早期的各种帐篷结构形式提供了灵感。而在蒙特利尔世博会和慕尼黑奥运会场馆设计中,奥托运用的是与膜结构相同受力模式的“索网结构”。不同的是,由于钢索的存在,索网结构可以比膜结构产生更大的跨度,而且随着索之间的角度改变,也可以任意改变成曲线构成的曲面形状。那么,蒙特利尔的尖顶帐篷以及慕尼黑体育场的屋顶结构就是蜘蛛网的完全模仿吗?雷纳·巴特尔说,弗雷·奥托发现这其中的相似性时,蒙特利尔的结构施工已经完成,他在好奇心的驱使下开始反向研究自然界的蜘蛛网结构,发现有些蜘蛛可以编制三维蛛网,而且当张拉到某些固定点之后,它们呈现出与尖顶帐篷十分相似的形状。

曼海姆多功能大厅的网壳结构屋顶

曼海姆多功能大厅的网壳结构屋顶

1960年,弗雷·奥托与柏林理工大学的生物学和人类学教授格哈德·赫尔穆克(Gerhard Helmcke)相遇,让他进入了一个新的有机形态的世界,也促使他将研究方向完全转向“自然建筑”领域,而自然建筑研究项目是德国自“二战”以来最大的跨学科综合性研究项目。弗雷·奥托曾说:“我吃惊地发现自己不再是一名建筑师,而变成了世界上不同生物体形状和结构形式的观察者,我能从我所看到的所有事物中发现我所研究的压力结构、肥皂泡、纤维以及网状结构……”

在赫尔穆克的影响下,奥托对自然形态的产生和构造的理解越来越深入,也对这些形态结构与实际工程技术的联系和转化关系进行了广泛研究。1975年的曼海姆多功能大厅屋顶堪称将结构形态与建筑造型结合得登峰造极的产物,它既是弗雷·奥托设计的最大的受压结构,也是网壳结构的代表。奥托将水平的网格进行悬挂倒置,在自重荷载下发生变形以形成具有双曲率的曲面。曲面的形状由链网的悬挂模型得出,通过改变悬链的长度和调整悬挂模型的边缘支撑来得到理想的曲面形状。进入光线柔和的大屋顶中,游客们惊叹于一种在太空中失重的感觉,孩子们更是把这条隆起的巨大弧线想象成一条鲸。

曼海姆大厅中所取得的经验,在多年后的2000年汉诺威世博会日本馆中再一次得以运用。日本馆由以纸板建造临时建筑而闻名的日本建筑师坂茂设计,弗雷·奥托协助他工作。这个场馆约16米高,覆盖面积3600平方米,而建筑材料仅仅是400个直径12米、长40米的再生纸板卷。这些纸板卷有三个波形径向背心,其结构由与轴线横切的曲形捆绑木质梯固定,山形墙端部由索撑纸板蜂窝网格曲形装订构成。汉诺威世博会日本馆是有史以来使用纸板卷建造的最巨大的建筑,它在世博会后期被拆除,但这些作为建材的纸板卷得到了重新利用。

弗雷·奥托对于生物学进行的一系列研究是建立在将轻型建筑概念运用到生命有机体结构领域的基础上的,而在这一过程中,他也开始解答人类如何与生态环境相互影响的问题。早在20世纪50年代,奥托就设计了对于被动太阳能建筑的研究。他发现一座建筑的能源消耗可以通过将该建筑进行优化隔离或者嵌入到地下的方式来降低至最小,于是他提出并设计了地下房屋的形式,该房屋具有一扇朝南的可活动玻璃墙的地下房屋,用来更好地利用太阳能。

1967年蒙特利尔世博会德国馆

1967年蒙特利尔世博会德国馆

温菲尔德·奈丁格说,弗雷·奥托对于为个别人设计作品并没有太大的兴趣,他认为建筑应该是为了提高所有人的生活条件而设计建造的。同时他的兴趣也不在于设计单独的建筑,而在于如何形成一个充满想象力的设计过程,从而为人类社会创造出与自然相和谐的建筑。他甚至不在乎这样的建筑是否能够实现,比如他所进行的“北极之城”和“沙漠绿洲”工程,就是典型乌托邦式的。“北极之城”的概念是奥托1953年提出的,他看到地球上很大一部分面积被冰雪覆盖,环境恶劣,然而多年以来,人们一直在这些地区开采石油、天然气、煤和矿物。奥托设想,如果在他们的房屋外面能构建一个封闭外壳,使里面形成气候宜人的环境,将极大地提高居住条件,并且节约能源。这个巨大外壳的表面积比里面所包含的所有建筑的总体表面积要小,而且在白天可以利用太阳能对外壳内部的空间进行加热。另一个“沙漠绿洲”方案则是针对地球表面15%面积的干热地区的,他提出在建筑物之间,用绳索结成一张大网,或者利用周边的自然环境,把整个居民区都罩在网下,在这张网中构建一个不仅应用于农业生产区域,也应用于城市交通和建筑物遮阳的大规模气候控制生态圈。“北极之城”和“沙漠绿洲”可能是弗雷·奥托一生中所设计的最不切实际的工程,但让他感到非常意外的是,“北极之城”在若干年后差一点就在加拿大东北部建造出来。该地区发现了大量的石油并打算开采,但这里冬天的最低气温能达到零下50摄氏度,而在夏天经常受到黑蝇侵袭,所以人们希望能够建造一座整体被覆盖的城镇。

“你最想建造什么类型的建筑呢?”在弗雷·奥托心目中确实存在这样一座理想建筑:“首先,我会先立一根主桅杆,然后将它建造成松树的形状,在上面建造房屋和花园。这样一来,花园里的植物可以很好地生长,因为松树的形状能够确保它们最大限度地接受光照。而且,所有楼层的住户都将有属于自己的花园,将不再是最高层住户的专利。我们还将在每一户的门口都种植草坪,这是住户生活空间的延伸。”

发明家

在普利兹克奖的颁奖词中,评委会赞扬弗雷·奥托:“他创造了富有想象力的、全新的、前所未有的空间和结构。同时,他还

创造了知识。他给整个建筑界带来的深刻影响并非只是形式上的简单复制,而是通过他的研究和发现打开了全新的创新路径。”

弗雷·奥托曾将建筑师分成三类:发明家、改进者以及抄袭者。他认为,“发明家”进行的是建筑中基础性的工作,但是他们所做出的贡献往往需要经过很长的时间之后才能被大家发现,而且他们中间只有极个别的人可以使他们的研究成果在工程设计中得到充分的应用。弗雷·奥托显然应该被归类为建筑师中伟大的发明家,或许这也是他的贡献推迟了那么久才被认可的原因吧。

事实上,在很长一段时间里,弗雷·奥托在建筑圈里都扮演了一个“局外人”的角色,他很少被邀请去参加设计竞赛或者被委任参加竞赛的评审小组。温菲尔德·奈丁格认为,弗雷·奥托一直致力于对自然界中所存在的自组织过程以及经济性原理进行研究,这种理念也与他本人排斥建筑设计中的个体表现是一致的。与很多建筑师狂热地追求个性相反,他认为最好的建筑形式应该是“无名的”,是一种自然而然地出现并与自然规律相和谐的形式。而在当时,“艺术性建筑师”都把目光集中在单个形式固定的建筑作品上,而且这样的作品也统治了当时的建筑杂志,即使这样,奥托却认为这样的作品只是一些简单地用来炫耀的建筑,他甚至一度将自己称为一名“反建筑师”。

在沉寂了那么久之后,弗雷·奥托为何会重新被普利茨克奖发掘出来?或许正如普利兹克评委会所说,弗雷·奥托的价值在于“通过他的研究和发现打开了全新的创新路径”,具体来说,是他的“创新的想法、持续的钻研精神、对知识和发明的无私分享,以及慷慨的协作精神和对于现有资源谨慎使用的态度”。他所倡导的轻型建筑的深远影响,一个显著例子就是对当代数字化建筑设计的影响,参数主义设计先锋扎哈·哈迪德就自认深受其影响:“弗雷·奥托关于拉膜结构的研究和探索是非常具有启示意义的。在我们自己的研究中越多地涉及他的研究成果,就越感激他的那些先锋作品。他将继续影响下一代的建筑师与工程师。”建筑评论家雷纳·格拉芙(Rainer Graefe)指出,从建筑史来看,早在建筑现代化早期,建筑界就期望从已有的建筑方法中发展出一种新的建筑形式,而这种期望也成为早期建筑现代化发展的一股内驱力。在大量的现代轻型建筑中,弗雷·奥托所创造的大规模的建筑造型有着独特的风格。也许,只有在建筑领域和结构领域的交叉之处,才能创造出这样一种具有浪漫风格的建筑形式。实际上,一直都有人在这两种学科的叠合处进行尝试,但他们中间却鲜有人能够像弗雷·奥托一样跨过自己研究领域的范围,也没有人具有像他一样的技能和勇气来对一个非常偏僻的学科进行深入的探索和研究。

弗雷·奥托始终问自己:“将来我们会采取什么样的生活方式?”而他永远会给自己这样一个明确的答案:“我们必须进一步思考、进一步研究,去发展、创造、评估,让所有的人能够在自己可控的自然中安详地生活。”温菲尔德·奈丁格说,也正是由于他始终坚持将建筑设计建立在改善人居环境的基础上,他的设计最终得以实施的并不多,正如他宁缺毋滥的建筑观所阐释的:“密斯的‘少即是多’是我学到的最初的、最基本也是最正确的内容,而且其内容不仅限于年轻时在美国求学时所理解的形式风格层面。更重要的是,建筑中消耗更少的材料、更少的混凝土、更少的能源,而尽量采用现存的资源——泥土、水以及空气等。宁可什么都不建造,也不要建造得太多!”

(资料参考自:《轻型建筑与自然设计——弗雷·奥托作品全集》,中国建筑工业出版社;《占据与连结——对人居场所领域和范围的思考》,中国建筑工业出版社。感谢中国建筑工业出版社编辑戚琳琳对本文的帮助) 设计帐篷奥托发明家建筑弗雷