巴德岗:一座21世纪的中古城市

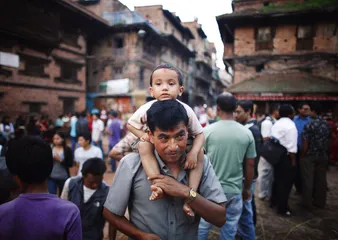

作者:陈晓 一对父子参加巴德岗古城中的Ghantakarna节活动,人们会在这一天焚烧恶魔Ghantakarna的雕像,象征着毁灭邪恶

一对父子参加巴德岗古城中的Ghantakarna节活动,人们会在这一天焚烧恶魔Ghantakarna的雕像,象征着毁灭邪恶

中古气韵

尼亚塔波拉神庙是巴德岗古城中少有的需要仰视,并且走近时会产生一定压迫感的建筑。它高30米,一共有5层,基座和五层屋檐代表了须弥山,通往寺庙的台阶两侧分列着5对雕像,从下到上分别是金刚、大象、狮子、狮鹫和天女。金刚的力量是凡人的10倍,而往上的每层神物都比下一层的力量大10倍。整个建筑势大力沉端坐在Taumadhi广场上,1934年也没能对它有多少撼动。我对巴德岗古城的印象就从这栋非常具有力量感的建筑开始。

巴德岗又名巴克塔普尔,位于尼泊尔首都加德满都东面约10公里的地方,乘出租车不过半小时车程。历史上这里既是稻米之乡,又是商贸重地。古代客商从西藏收购羊毛、药材、盐巴,或者从中东和欧洲收购最好的手工制品,都会在巴德岗作一段时间的停留和休整,这片土地因此逐渐繁荣起来。从14世纪开始,巴德岗成为当时马拉王朝的都城,前后经历了12个马拉王朝国王的统治,其中最杰出最有建树的是14世纪末期的国王贾亚思提提·马拉。他完成了两件大事:一是统一,结束了谷地内的常年战乱。二是社会群体的分层和管理。他的做法是引入印度教,在宗教的引领下对社会组织结构做了改革,将尼泊尔人民分为几个阶层,并在民事法典中将种姓制度在尼泊尔确立下来。这样的阶级分层在现代社会遭到颇多抨击,但在中古时期却对尼泊尔的稳定和经济发展起了正面作用,将过去一直涣散的尼泊尔凝聚成了一个组织严密、各安天命的社会。

宗教、种姓和皇权是马拉王朝最强烈的印记,200多年的王朝发展史就沿着这三根主轴往前,并以建筑的形式糅合在一起表现出来。巴德岗留下了尼泊尔境内最完整和最大面积的神庙以及皇宫。据说这里最鼎盛时,曾经有172座神庙和寺院、77个水槽、172座朝圣者休息所和152口水井。散居在喜马拉雅山脉中的尼泊尔乡民们,不远千里从深山步行至此,朝拜神庙,远眺杜巴广场上的马拉国王金身塑像,晚上就歇脚在城中房舍檐下的回廊里。在我看来,这些回廊是如今巴德岗古城里最引人注目的公共空间,是巴德岗作为一个具有极高文明水准的中古城市的象征。几乎每栋楼房的一角,每个大大小小的广场边,都能看到这些留存至今的流浪者居所,大多从墙壁到地板都用宽条木板铺好,廊柱上也雕刻了繁复的花纹,一点不因为它是穷苦人的栖身之地,就在手工和美感上有所缺失。

但这些巴德岗最高艺术成就的起源,却是尼泊尔政治史上的一次危机。15世纪末,另一个杰出的国王亚克西亚·马拉在临死前,将加德满都谷地分封给了自己的几个儿子,形成了加德满都谷地的三大王国:帕坦、加德满都和巴德岗。这次分封建制被认为是马拉王朝国力由盛转衰的标志。三足鼎立后,王国之间的竞争非常激烈,既争夺资源,又比拼名声——除了相互间时有战乱,还将建筑的形式感作为彰显国力的一种方式。一系列装饰奢华、体积宏大的建筑就是这一时期形成的。

巴德岗的杜巴广场保留了最完整的中古城市格局,拥有金门、犬吠钟、神庙、55扇窗宫等精美的建筑物

巴德岗的杜巴广场保留了最完整的中古城市格局,拥有金门、犬吠钟、神庙、55扇窗宫等精美的建筑物

强大王权统治下的种姓制度,在宗教力量的黏合下,激发着土地上的全部才智,集之于这座都城的砖瓦土石,连国王都会参与其中。比如开篇提到的尼亚塔波拉神庙,据说是国王布帕亭德拉·马拉亲自背负石头为神庙奠基,因为他对这座神庙寄予厚望,希望它建成后能克制另一个神庙里过于凶狠的神灵。在建造尼亚塔波拉庙之前,他还修建了湿婆神庙,但湿婆神的样子却显得太可怕。朝中的几个学问高深者给国王建议,如果能把“密宗”女神奉为神明并确定其神位,就能使湿婆神温和安详。于是,国王便亲手奠基基石,修建了著名的五层塔庙尼亚塔波拉,供奉吉祥天女“密宗”女神的神位。所以,巴德岗古城可算是一种精神产品,它体现了中古时期的尼泊尔完整的社会组织结构:不管是国王还是不同种姓的臣民,都以诉诸神灵的方式来解决自己的希望和矛盾。如果某个神灵不合俗意,就再修一座神庙来化解平衡它。

不过金粉后的人世却是残酷的另一面。据说每一个美轮美奂的超大建筑或者雕像诞生后,建造的工匠却难免被杀掉或者砍去双手的厄运——为了保证自己王国建筑的独一无二,工匠们成了建筑艺术品风起云涌年代的殉葬品。我没有查到杀戮工匠的确凿史实记载,但巴德岗确实是在金粉繁华最巅峰的时候开始走向灭亡的。尼亚塔波拉神庙建于1705年——而马拉王朝在大约50多年后就被灭掉了。从某种程度上说,这些建筑艺术品也是马拉王朝的祭品,共同呈现了个体手工艺人绝望的生气和一个王朝日薄西山的死亡气息。

55扇窗宫代表了马拉王朝木雕的巅峰水准

55扇窗宫代表了马拉王朝木雕的巅峰水准

一个即便是21世纪来自完全不信奉印度教的游客,也能感受到宏伟建筑中生机和死亡共存的触动人心的力量,尤其是杜巴广场。杜巴在尼泊尔语中就是王宫的意思,只有曾经成为尼泊尔国都的城市才有资格拥有杜巴广场。杜巴广场是作为中古城市的巴德岗风貌最完整的地方,神庙、雕塑、大钟、金门一应俱全,其中最负盛名的是55扇窗宫。宫殿墙壁以红砖砌成,其中邻近广场的一面墙壁上,有55个用黑漆檀香木雕刻的“窗户”。这个有点疯狂的建筑创意据说来自当年宫中一位宠妃,因为身困宫门不能自由外出而不乐。国王因此下令将皇宫的一面墙拆掉,全都换成窗子,供王妃倚窗远眺。

55扇窗宫代表了马拉王朝木雕业的巅峰水准。每扇窗户上都雕有繁复的花纹,而且每扇窗户的繁复都不尽相同,真正做到了风格一致但细部不一。这些倾注人力心血的木雕花纹和神像,密密麻麻地堆积在砖石结构的墙垣上,以至于要用木头的支架才能撑起它们。杜巴广场上每栋完整的建筑都被这些繁荣精美的装饰包裹着,看上去沉甸甸的,因为年岁日久,还有点让人担心的不堪重负。但它们组合在一起,形成了一种很具说服力的完整性,让人感念到这个雪山古国的文明历史:一位强大的统治者,一个天降黄金建立的王国,那王国如此富庶,珍珠和红宝石在市场上像谷子一样贩卖……

五层的尼亚塔波拉神庙是加德满都谷地最高的神庙

五层的尼亚塔波拉神庙是加德满都谷地最高的神庙

破败感

杜巴广场、55扇窗宫、5层的尼亚塔波拉神庙,是巴德岗中古神韵最为凝聚的地方。但沿着这个核心发散出的密如蛛网的窄巷往外走,就像走入一条条阴暗的甬道:城中巷陌的地面积着墨绿至黑的淤泥,沿巷的窗户看进去是黑的,门洞看进去是黑的,偶尔能看到独自在黑暗中弯曲着身子的当地人,无一例外都是沉默低沉的身影。只有广场、神庙和廊柱这些公共空间才是明亮的。走在城中就像走在迷乱的光影中,明暗交错重叠,景深连着景深。

尼亚塔波拉神庙木雕廊柱

尼亚塔波拉神庙木雕廊柱

外城已是农野,零散可见一些砖石建筑的遗迹:一些庙宇和马廊,一个王家浴池,被可拉伸的铁栅栏围起来的神龛,一些莫名歪斜,已不明原状的花岗岩柱子。再往外,是一条漆黑恶臭的水渠,环绕着一片农田。在颜色灰蓝,烟雾缭绕的树丛外面,已经能看到工业城镇初期的影子:吞云吐雾的烟囱,建筑样式越来越简易且粗糙的建筑,路缘参差不齐,路面也不甚平整的马路,灰蒙蒙一路延伸到远方天际下的群山中……

破败感是大部分古城在当下难以逃脱的命运。巴德岗城中的荒凉破败,对应的是巴德岗的衰败史。但和很多古城不同,巴德岗并没有被毁于过战火。加德满都谷地中三足鼎立时,王国之间战乱不断,帕坦古城的艺术精品不少毁于战乱。相比之下,巴德岗是战争年代的一座幸运之城。直至最后亡国时,这座古城也没有遭遇大面积战乱,而是以一种颇具故事渊源的方式易主。灭掉马拉王朝的廓尔喀王子普里特维·纳拉杨·沙阿曾是巴德岗末代王子的好朋友,因此少时曾在巴德岗城中旅居3年。后来回到南部的廓尔喀登上王位后,眼看着北方尼泊尔谷地内的君主们起高楼,衰国力,甚至掠夺庙宇和寺院的基金财物,却还不能支付王国的军饷,便于1745年带兵攻打尼泊尔谷地。经过十几年进进退退的攻城略地,1768年终于打下了加德满都和帕坦,带兵逼降了巴德岗,并颇具人情味地满足了巴德岗亡国之君拉纳吉特·马拉的愿望,将其送去印度北方邦的宗教圣地贝拿勒斯养老。在这一轮王朝更替中,巴德岗失去了王国都城的位置,但却躲过了战火涂炭,成为加德满都谷地中保存最完整的中古城市。

真正对巴德岗的中古气韵造成破坏的,是另一种更隐形、甚至堪称进步的力量。与它的邻国印度一样,从18世纪末开始,来自欧洲工业革命后的西方势力开始入侵喜马拉雅山脉中的古国。一开始是以侵略的方式——尼泊尔以弱小的体量与入侵的英国人抗击、周旋,并于1923年获得了独立。独立后的尼泊尔着手实施各类与工业文明接轨的改革,颁布了发展经济的五年计划,在零基础上开始建立工业,并启动政治改革。巴德岗也在内部改革和外部援助下,开始了迈入现代城市的改造。从20世纪70年代,德国人在巴德岗出资开展了一个“巴德岗发展计划”:修复了许多建筑,铺成了宽敞的马路,还修建了排污排水系统。

但传统社会中的三大支柱和动力——宗教、王权和种姓制度——与工业文明之间的差异,无异飞禽之于走兽。作家奈保尔在剖析印度的书中认为:“印度的危机不只是政治和经济上的,更大的危机在于一个受伤的古老文明最终承认了它的缺陷,却又没有前进的智识途径。”这一评价移到相邻的尼泊尔身上也很贴切:“在民族以为骄傲的老与允诺带来的新之间总存在矛盾,这种矛盾最终令文明断裂开来。”

巴德岗古城中颓败的部分就是新旧文明的裂缝。整个城市每日的生活就在这些破败裂缝的边缘展开着。凌晨4点,Taumadhi广场上就响起了铃铛声、窸窸窣窣的脚步声、车轮碾压石板声。随着天光渐亮,各种声响不断叠加,早市边神龛的祈祷声,买卖开张时的讨价还价声,慢慢连接成一整片熙熙攘攘的声响。夜色被这些声响一点点冲淡,能看到广场已经摆出一个巨大的早市,五颜六色的菜摊一直延伸到神庙的屋檐下,晨祷的信徒只能挤在买卖的缝隙中,伸手去触摸神像。广场旁边的一条路正在翻修,石板路面被掀开,露出凹凸的泥土,黄沙堆在卖工艺粗糙的黄铜风铃的旅游商店门口。从杜巴广场那个庄严宏伟的大门进入古城,需要买1500尼泊尔币的门票。但在城里多逛几天会发现,古城的大部分边缘都没有封闭,到处都是入口。

神权、资本、现代政府,没有一种力量足以统治这里,没有一种力量可以抹平新旧的裂痕,也没有一种力量足以快速地将新旧文明完全拉扯开。如今的巴德岗不真正属于任何一种文明,它就像一艘缺乏动力的船,停滞在某一段新旧交替的航程里。

古城中的孩子

虽然古城的发展前景说不上多乐观,但巴德岗的停滞和破败中却不乏迷人之处——它在外观上已经衰死了很大部分,可生活却又颇有热闹劲。小孩子是巴德岗在颓势中仍然还保持着生机的重要原因。走在城中窄巷里,黑暗的楼洞里时不时飞出一只足球,后面追随着几个穿着破旧球鞋的小孩。在楼檐狭小的空地上打着板球的小孩子,会窜到游客面前嬉笑着问好。各种神庙神龛隔出来的天井或小广场,随处可见小孩子奔跑打闹的身影。虽然他们大多身形瘦小,衣衫也说不上多么整洁漂亮,但他们很坦然享受地生活着,既不羞怯也不畏缩,浑身洋溢着简单的快乐。

我在一个小神龛旁的空地上认识了Reek和他的朋友Elephant。他们说自己11岁,可身形看起来和北京城里6岁的小孩差不多,但言谈举止颇有活力。恰逢寒假,他们每天都在离家最近的这个神庙广场玩耍。Reek看起来是头儿,他很自信地毛遂自荐:“我给你做导游吧,因为我从出生起就在这里,所有地方都很熟。我可以带你去看Big Window。”

Big Window是巴德岗古城中塔丘帕广场上最值得一看的古迹。这是一扇原建于15世纪的木窗,雕刻有颇为精美的孔雀,因此在有的旅游书中也被称为孔雀窗,是马拉王朝时代木雕业到达巅峰的标志。尼泊尔位于喜马拉雅山脉中段,城外山林众多,城中则有无数的木雕手工艺人,木雕业至今仍是尼泊尔对外输出的代表性手工业。在孔雀窗所在的巷子外围,还能看到木雕艺人在敞开的门廊下,一锤一凿地敲打木头。Reek也颇为自豪地告诉我,他的父亲就是一位木雕手工艺人。

孔雀窗所在的建筑就是一个木雕博物馆,收藏了许多精致的木雕作品。最初由15世纪初的亚克西亚·马拉国王修建,后由德国专家修复并作为礼物献给布兰德拉国王结婚的礼物。但我们到达这天,木雕博物馆却不许游客进入。据说国会正在讨论制定宪法,为了加重自己党派在国会讨论中的权重,“毛派”在自己的辖区发动游行和罢工,巴德岗古城中的店铺都停止营业,甚至出租车也停止运营。

无奈离开木雕博物馆后,我打算给Reek和他的朋友一点导游费,但Reek说他们不要钱,只是想买一本尼泊尔语和英语的互译字典:“你只需要给我们买一本,我和Elephant可以换着看。”他们带着我来到一个卖食物、糖果的杂货店门口,老板刚好正急匆匆掩上店门。Reek疾步跑过去,恳求他等一等再打烊,老板很紧张地指着街角说:“他们过来了。”

在稀稀拉拉的锣鼓声中,一队身穿蓝色衣服的游行队伍,像一条懒洋洋的长虫,从一条小巷子里探出头来。几个成员挥舞着旗子在队伍前后跑动着,似乎是在督促游行的人们打起精神来,但整个队伍仍然脚步拖沓,喊的口号也有气无力。我们在街角探头看着这支“毛派”的游行队伍,Reek说:“我不喜欢他们。他们一出现,所有的店铺都必须关门,不然他们就会往店铺里扔石头,有时候还会打人。不过你不用怕,现在有警察。如果他们乱来,警察会用棍子抽他们的。”

游行队伍拖着懒散的步伐,敲着零落的锣鼓,慢慢拐入另一条巷子。Reek收起皱起的眉头,回到小卖部的门口。店主人看看四下无人,才重新开门,从一堆杂物中变魔术一样掏出一本装在塑料袋里的字典。书看起来常常被人翻阅,页脚卷起不少。“我们常常放学后来这里翻一翻,但是我们买不起。”Reek对我解释说。这本字典的卖价是1200尼泊尔币,相当于70多块人民币——对巴德岗的生活来说,可谓价格不菲。Reek的家在广场边一个像废墟一样的楼房里,从门洞看进去,里面的漆黑伸手不见五指。窗户也是一团漆黑,窗檐上凌乱地搭着几件衣服,这是从外面能看到唯一的色彩。我突然能理解为什么这本字典在一家杂货店出售。对巴德岗古城中普通家庭的孩子来说,书籍是奢侈品,是从外面工业社会中来的人消费的东西——我看到城中唯一一家像模像样的书店只面向游客,专卖旅游书籍。“我喜欢学英文。”拿到这本书后,Reek很高兴地对我说,“今天晚上我就可以用字典翻译一个尼泊尔的故事。”

和Reek的相遇是我在巴德岗两天旅程中,这个古城给我留下的最后印象。就如一位曾获得帕瓦德翰医生奖的印度医生在致获奖辞时所说:“营养不良的儿童体内特定的荷尔蒙变化,可以令他们保持正常的身体机能……只有体内过剩的和非本质性部分才会受到营养不良的影响。那些营养不良的儿童,尽管身材矮小,但如同平装书籍,既保持了原著的所有内容,又去除了精装本的非本质性部分。”与Reek相处了半个下午后,我很自然地想起了这段话——我希望这是对城中的孩子本质的概括,也是巴德岗这个21世纪中古城市在繁华散尽、颓废破败之外的另一面。 人文城市巴德岗建筑巴德中古