只有一个世界是不够的

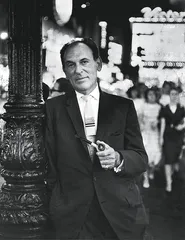

作者:维舟 美国剧作家莫斯·哈特

美国剧作家莫斯·哈特

世上大概没有单纯只是“活着”这么一回事。对于现代人来说,在现实的生活之上,永远有另一个闪闪发光的世界在那里召唤着他。这种幻想中的事物,常常被称为“梦想”,而实现它的过程则被视为是现代社会最常见的奇迹——但根据剧作家莫斯·哈特在其自传《从布朗克斯到百老汇》的看法,那些年少时代的胡思乱想,像食物和水一样,都是一种基本必需品。这或许是因为,只生活在一个世界中,对许多敏感的心灵而言是不堪忍受的。

所有这些个人主义的梦想,说到底都是“试图成为自己所不是的他人”。而这,也正是戏剧的本质,尤其在一个虚拟角色扮演尚未兴起之前的年代里,表演艺术可能是一个人“成为他人”的唯一合法机会。从这份自传中也能看出,对于一个现实生活几乎处于绝望的窘境的年轻人来说,这种追求也能提供一个避难所,因为通过对另一个更好世界的向往,可以暂时忘却眼皮底下的困苦。“可以肯定的是,一个孩子用来缓和他的不幸的第一个退路,就是构想出一个属于他自己的世界,而这只是他离开个人世界,进入戏剧的幻想世界的一小步。”

当然,从某种意义上来说,所有的艺术都是艺术家所构想出来的虚拟世界——作家也许更甚,因为他们需要用文字编织起一个自己安居在其中的封闭巢穴,一如福克纳,一辈子都在不停地写他故乡那个“邮票大小的地方”。那些风格独特的作家,基本上都是有着自己小宇宙的人,阅读他们的作品,通常就意味着被他们的万有引力捕获而进入其行星轨道。

不过在所有这些文学形式中,戏剧大概又是最为特殊的。这不仅是因为戏剧常常更直接地呈现为对生活的模仿、更依赖角色人物,而且更重要的是,剧作家能够立刻看到、而且必须面对观众的反应。一首诗歌、一篇散文的好坏也许根本不取决于读者当下的反应,但一场戏剧的成败则以掌声和票房的形式极其迅速直观地表现出来。赞美和倒彩都是当场兑现的。对敏感的作者来说,这种压力不如说是巨大的折磨——我完全理解莫斯·哈特在书中提到的那种心情,他在自己的戏剧开幕后对演出效果和观众的反应几乎感到恐惧。“我能够坐在剧院里,看完一两个最喜欢的场景,但是我知道,如果把整出戏从头到尾看完,只会让我觉得痛苦,我甚至没法带着任何程度的愉悦感看完它的一大部分。”

相比起偶尔幸运的成功,一部戏剧的失败更有助于我们加深对这门艺术的敬畏:与诗歌、散文相比,戏剧更多受到幸运之神的主宰。像普鲁斯特这样神经衰弱的人,也能够凭一己的力量控制自己小说所编造的那个世界中最微小的尘埃,但没有哪个剧作家敢说自己能控制戏剧的每个环节,因为从本质上说,它们大多都是不可控的。一个在剧本鉴赏方面堪称精明的老手,也会看走眼(“在任何时候低估美国公众的低品位,都是非常愚蠢的”);挑选角色演员时更充满风险(以及屈辱,因为让人挑选自己本身就是屈辱);彩排是真正的地狱,主宰彩排的神灵捉摸不定,也许会在最不可能出现问题的地方搞得混乱不堪;至于观众的反应,那几乎就像依靠占卜来窥见明天的天气一样。这一切都意味着,在戏剧这个领域要获得成功,可能需要经历更多的失败,因为每一个新的剧本都像是在未知的海域里航行。

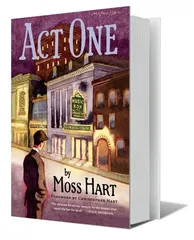

莫斯·哈特的自传《从布朗克斯到百老汇》

莫斯·哈特的自传《从布朗克斯到百老汇》

从他的描述看,莫斯·哈特自己的早年生活基本就是接连不断的失败。这可能是生活给予他的最好礼物。虽然仔细看起来,他所经历的人生也并无十分特殊之处,但他以一个剧作家的才干将它们剪裁成了一幕精彩之极的戏剧。要核实这部自传中人物和细节的真实性是愚蠢而不必要的,因为在很大程度上,他们不如说是剧作家本人所创造出来的。你甚至能有这样一种感觉:正是通过把这些过往的经历和人物写入自传,作者才消化了那种持续已久的不适感。一如米兰·昆德拉在《笑忘录》中所说的那样:“过去才是充满生气的,它渴望着挑动我们,刺激并侮辱我们,引诱我们去摧毁它或者重新粉饰它。人们想成为未来的主人的唯一理由就是要改变过去。他们苦苦奋斗就是为了进入那么一间实验室,在那里照片可以修饰,重新着色,在那里传记和历史都可以改写。”

能做到这一点,不仅是因为他最终成功了(有位剧评家这样嘲讽他:“他有了钱以后,就变得和上帝一样为所欲为”),或许还在于他不断地在重新审视自己,以及自己所处的那个小小世界。换言之,他是一个自觉地生活的人。正是在这种反复的审视中,这个自学成才的年轻人摸索出自己对戏剧的理解以及它的存在对自己的意义,他以一种几乎是悲悯的眼光看到自己栖身的这个贫穷小家庭中每个成员的悲剧性生活——这或许也是属于剧作家的“上帝视角”,因为当每个人被视为一个戏剧角色时,他们的悲伤、失败、乃至专横,一瞬间都变成了可以理解的悲剧,从而被赋予了某种特殊的意义。生活总是有意义的,但并不是人人都能有幸发现它。

2014年,根据莫斯·哈特自传改编的戏剧《第一幕》在纽约百老汇上演

2014年,根据莫斯·哈特自传改编的戏剧《第一幕》在纽约百老汇上演

这可能正是一个以文字为生者的必备素养。他依靠着自己不可预测的直觉和足够丰富的挫败经历,发现周遭世界仿佛都是为了写入剧本而存在。正由于他的很多体会都基于他摸爬滚打经历过来的最深切感受,它们常常都能击中写作者的内心:写作中的那种孤独感、那种不可控性、重读时的沮丧以及它给内心带来的满足感,都是如此真切可感。这并不是说他所总结的就是不可动摇的金科玉律,而只是表明一件事:每个写作者归根结底都要依靠自己找到属于自己的方法,就像一个人总得自己反复练习后才能找到适合自己的走路姿势一样。

这部自传的英文原名是“Act One”(《第一幕》),所谓“人生如戏”,仿佛他是在人生最初的二十几年里“扮演”着自我那个角色。据说萧伯纳曾说:“任何连第一幕都写不好的人,最好完全放弃剧本创作。”如果这“第一幕”是早年人生的隐喻的话,那这一断语不免太过严苛。自传并不只是成功者的特权。实际上,就其对人生的意义而言,失败和成功并无高下之分,它们同样都是舞台上的一幕场景。重要的在于,为了寻求另一种生活的失败,总是值得去尝试和忍受的。在这一意义上,或许可以说,这部自传指向了一种共同的生活经历:现代人,尤其是知识分子,只能在一种双重生活中获得满足。把它们划分为“现实生活”和“梦想”的二元论是错误的,因为梦想就是现实生活本身。 书评外国文学艺术戏剧