愈发神秘的波函数

作者:苗千 澳大利亚格里菲斯大学物理学家霍华德·怀斯曼

澳大利亚格里菲斯大学物理学家霍华德·怀斯曼

量子力学并非是从一开始就展示出了它的神秘色彩。在20世纪初,为了解决黑体辐射问题,德国物理学家马克斯·普朗克(Max Plack)不得已创造出了普朗克常数,但他当时对于这个常数的意义并不完全了解。而后是爱因斯坦,他意识到了普朗克常数的深刻意义,并且把它应用到了解释光电效应中,不仅圆满解决了这个难题,而且引出了另外一个结论,光的能量是“一份一份”被释放或吸收的。此时量子力学神奇的一幕才刚刚被揭开,德布罗伊(de Broglie)随后把爱因斯坦的思想继续向前推动了一步,在他的博士论文中提到了“波粒二象性”(Wave-particle Duality),一个微观粒子,既有粒子的性质,又具有波的性质,具体展示出哪一种性质,则取决于人们对它的观测方式。人们终于逐渐意识到了量子力学已经完全摆脱了传统力学,在微观世界,物质运动的规则与宏观世界完全不同。埃尔文·薛定谔在1926年发表了薛定谔方程描述微观系统,并且对于测量结果给出概率化的解释。量子力学的框架至此完成,但它给人类带来的困扰才刚刚开始。

微观系统的测量结果取决于观测的方式,但是要知道,宏观物质也是由微观粒子组成的。爱因斯坦说:“我想,即使在我没有看它的时候,月亮也是在那里的。”薛定谔自己也感到迷惑,于是他在1935年又创造了一只“薛定谔的猫”,根据量子力学的描述,这只猫在没有被观测之前,处于又活又死的状态。物理学家们从此分成了三派,一派认为薛定谔方程是完备的,它描述了一个量子系统的状态,至于概率化的解释,是因为上帝本来就是在掷骰子,至于薛定谔的猫,就是处于又活又死的状态;反对的一派认为薛定谔方程并不能完整地描述一个量子系统,薛定谔的猫之所以又活又死,是因为人们还缺乏有关一个量子系统的某方面的知识;还有一派认为这种争论并不重要,因为量子力学至今为止都显示出了令人难以置信的准确性,因此只要闭上嘴巴进行计算就好了。

但是在薛定谔方程中,那个描述量子系统的“波函数”究竟是什么?它是一种真实的客观存在,或是一种数学工具?物理学家们甚至为此写了一首打油诗:

埃尔文和他的波函数

确实能做一些计算

澳大利亚昆士兰大学物理学家费德里奇

澳大利亚昆士兰大学物理学家费德里奇

但只有一件事还不清楚

波函数到底是什么?

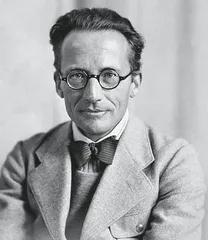

奥地利物理学家、量子力学奠基人之一薛定谔

奥地利物理学家、量子力学奠基人之一薛定谔

90年过去了,对于波函数本质的探索还在继续,物理学家对于波函数的争论愈演愈烈,并且趋于极端化。一些物理学家认为目前量子力学仅仅是一种对于真实世界的近似数学描述,而在微观世界的奇异现象之所以存在,是因为平行宇宙的存在;也有一些物理学家针锋相对地认为,波函数是一种物理实在,就像一块磁铁周围存在的磁场一样,波函数确确实实地存在。

2014年10月23日,澳大利亚格里菲斯大学的物理学家霍华德·怀斯曼(Howard Wiseman)与同事在《物理评论X》(Physical Review X)杂志发表论文《多重经典世界相互作用模拟的量子现象》(Quantum Phenomena Modeled by Interactions between Many Classical Worlds)。论文认为在微观世界中,粒子同样受到牛顿力学的支配,而微观粒子之所以表现出了如此怪异的行为,原因在于在多个平行世界中存在着相对应的粒子,这些粒子之间有着非常微弱的相互作用,因而才表现出了概率化的行为,波函数不存在,量子力学也不存在。

“多重宇宙”(Multiverse)的概念虽然早在20世纪50年代就已经兴起,并不新鲜,但是怀斯曼对此的解释与此前人们所熟悉的多重宇宙观念并不完全相同。怀斯曼所指的多重宇宙的存在并非由量子叠加态所引发,而是一种客观存在,量子力学的公式只是对于多重宇宙状态的一种近似解释而已,如果多重宇宙的数量为无穷,那么两种解释的数学效果相同,但如果怀斯曼所指的多重宇宙数量有限,那么量子力学的预测就会与实际观测有所偏差,这实际上为测试多重宇宙的存在提供了一条实验路径。另外根据实验结果,人们也可能反之估算多重宇宙的数量(但是只有在多重宇宙的数量为无穷时,这个理论才能解释量子纠缠现象)。

对于波函数的性质的研究,完全相反的结果也随之而来。2015年2月2日,澳大利亚昆士兰大学的物理学家亚历山德罗·费德里奇(Alessandro Fedrizzi)与同事在《自然·物理》(Nature Physics)杂志发表论文《对于波函数真实性的测量》(Measurements on the Reality of the Wavefunction),他认为,量子力学是一个杰出的、全面描述自然的理论,它是现代化学和生物学等一系列其他学科的基石,而波函数,则是量子力学的基石。费德里奇利用一个光子实验试图证明,波函数是客观存在的,它如同磁体周围的磁场一样是一种特殊的存在,而非一种只是用于计算的数学形式。

费德里奇的论文是建立在此前英国帝国理工学院的物理学家马修·皮塞(Matthew Pusey)、乔纳森·巴雷特(Jonathan Barrett)与皇家哈洛威学院的物理学家特里·鲁道夫(Terry Rudolph)2012年在《自然·物理》杂志上发表的论文《论量子态的真实性》(On the Reality of the Quantum State)基础之上,在这篇论文中,三位物理学家论证,对于量子态,不存在超出量子力学的描述范围的解释,也就是说,微观粒子的量子态是一种真实存在的状态,并且只能通过量子力学对其进行描述。而费德里奇的论文通过对于一对光子偏振状态的反复测量实验,说明描述量子态的波函数同样真实。

正如理查德·费曼在50年前所说:“我们不能通过描述一个谜团是如何表现而使这个谜团消失。”在量子力学发展了50年之后,费曼仍然对量子力学感到深深的迷惑。又一个50年过去了,现代物理学家仍然只能诚实地说,对于量子力学的基础,对于波函数的本质,它的坍缩过程,对于量子纠缠的物理学本质,人们还是有着深深的迷惑。物理学家们因为不同的理念,对于量子力学的基础有着各自不同的解读,所得出的结论也使得彼此的分歧更加严重。

(本文写作参考了《自然·物理》、《科学美国人》和《新科学家》杂志的相关报道) 科学科普物理量子量子力学薛定谔波函数