东·西

作者:李晶晶 黄花梨亮格柜(18世纪)

黄花梨亮格柜(18世纪)

这是一个有趣的展览,灵感来自18世纪中法家具的相似性。

展厅进门处,陈列着一顶四人抬的单人轿子。乍一看来,和中国传统的轿子并无大异。法国克雷默古董行的总监米凯尔·克雷默热情地介绍道:“这是17~18世纪流行于法国的仿中国式轿子,完全由当地工匠制作,法国人称之为抬椅。”这顶轿子完好地保留了18世纪的状态,红色丝绒的内衬,轿厢三面用玻璃代替了中国的布帘。1659年上演的莫里哀剧作《可笑的女才子》中,还提到这种封闭的中国式大轿。

17~18世纪,中国的轿子成为欧洲有钱人竞相追逐的奢侈品,达官贵人纷纷学着中国官僚的样子乘坐轿子。1700年1月,凡尔赛宫举行以“中国之王”为名的盛大舞会,国王路易十四登场时,竟然坐在一顶中国式的轿子里,带来全场一片活跃。欧洲两位最负盛名的嗜轿者是比利时的那穆尔公爵夫人和科隆大主教克莱芒·奥古斯都,公爵夫人坐着30人抬的轿子衣锦还乡,大主教则乘着轿子在他的教区内巡行。

西方对中国18世纪的看法首先出现在一些欧洲人的报告中,这些欧洲人是住在北京宫廷中的传教士以及生活在帝国各地的商人。对这些外来者来说,18世纪清代中叶是这一王朝,也可能是这一文明的鼎盛时期。18世纪在中国近代早期是最有活力的一个时期,同时期法国是欧洲“中国热”当之无愧的中心。中国情趣在法国最为风行,关于中国的争论在法国最激烈,在大多数对中国的研究领域里法国走在最前面,中国的影响在法国最大也持续最久。

“异曲同工——18世纪中法古代家具艺术展”是香港两依藏博物馆与法国克雷默古董行共同策划举办的。2014年,法国克雷默古董行在香港的Hullett House(香港前水警总部)做过一个短期的展览,展示他们其中一批最佳收藏,香港两依藏博物馆亦在同年开放。两依藏是香港最大的私人博物馆,其中一个永久收藏是世界最大规模的明清家具收藏系列。当时,两依藏博物馆馆长冯依凌邀请米凯尔·克雷默到博物馆参观,米凯尔是克雷默家族第五代成员。当米凯尔和他的兄长阿兰在两依藏的展厅参观时,不约而同地蹲下来检查桌底,拉出抽屉鉴定是否原装配嵌,他们不停地惊叹两依藏的展品与克雷默出售的法国宫廷家具拥有不可思议的相似性。这触动冯依凌:“之前是否举办过对比展示,追寻和比较两个不同文化下的家具制造传统?”查询之后发现以此为题材的展览从未举办过,因此,冯依凌和米凯尔一拍即合,决定向公众推出比较展览。

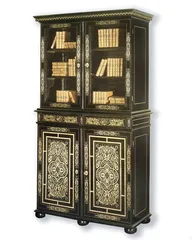

乌木亮格柜(18世纪路易十四时期)

乌木亮格柜(18世纪路易十四时期)

“中法家具的异曲同工”是17世纪下半叶至18世纪中叶于欧洲盛行的“中国热”之下诞生的产物,也是当时中国文化西传和欧洲人对中国文化接受的一种现象。欧洲“中国热”由盛至衰的百余年间,法国经历了波旁王朝路易十四到路易十六王朝,这段时期也被称为“旧制度”时期(1610~1789),在法国家具制造业上有着重要的历史意义,他们的设计风格广受青睐,被欧美家具设计师们纷纷效仿,甚至在中国也风行过一段时间。这些家具的工匠和设计师们,譬如路易十四(1638~1715)时代的御用装饰大师,位居法国历史上最具影响力、最受尊重的名人之列。中国经历了康、雍、乾三朝,家具由明末简约的文人家具转向繁复华丽的宫廷家具。

路易十六时期的桃花心木四扇围屏陈列在展厅的正中,它的尺寸并不大,高98厘米,每扇宽48厘米,与日本屏风的尺寸相当。围屏以桃花心木制框,框架周围浅浮雕各种几何图案,屏心是设色纸本的中国清代人物和山水,每扇屏风之间用铜镀金的合页连接以调校摆设的尺寸。每扇屏风的屏心都可以抽出,以便更换其他画片。17世纪中叶,法国王后奥地利的安娜(Anne d'Autriche,1601~1666)在17世纪中叶就拥有一架12扇的中国屏风,一面是皮,一面是绸。路易十四及王后和王子都喜欢中国家具,在巴黎郊区莫东王子有两套寝宫,完全采用中国装饰和布置。

紫檀扶手椅四张(18~19世纪)

紫檀扶手椅四张(18~19世纪)

今天,法国17~18世纪家具在世界最知名的博物馆中展出,被认为是整个时代的化身。特别值得一提的是,当时很多作品的灵感源自亚洲:柜橱、写字台上装饰着漆器屏风上拆下来的镶板,景德镇的瓷器则被固定在烫金镂空的铜底座上。展出的这四扇屏风可为代表。在法国屏风的正后方是中国18世纪黄花梨嵌百宝八扇围屏,此围屏面板上透雕螭龙戏于云端之间。两面雕百宝图案,背面以象牙和皂石镶嵌古董珍宝与吉祥花卉。两件屏风形神相似,却在制作细节上不同,中国家具采用传统的榫卯结构,在不需要任何工具的情况下,八扇屏风可以徒手拆卸,法国屏风则使用合页作为连接手段。

在中法家具展中,所看到的家具只在形制上互为影响,互相模仿,在制作与销售上存在极大的文化差异。17至18世纪,法国人口迅速增长至三倍于英格兰人口,四倍于荷兰人口,而巴黎及其周边的塞纳河谷是人口最稠密的区域。这个地区便成为奢饰品制造和交易的中心,以及行会集中地。这些行会是中世纪的专业性协会,它们保护工匠和工人组织的权益,以确保他们的社会地位和生意。三类组织因此形成:行会体系、御用工坊和经销商,而他们都会雇用不同背景、不同行当中有才华的艺术工匠。如此一来,法国家具还受益于来自国外的技术与格调,比如黑檀木和红木贴面,这种用法最初分别来自欧洲低地国家和英格兰。同时,家具的制作手法也受到了影响,这在一些来自德国的家具中可见一斑。该时期的装饰家和打样人,包括“中国风”潮流的引领者们,带来了许多具有东欧风情的设计,使一批前所未有、极尽奢华的艺术品得以面世。

漆木架子床(约1780年路易十六时期)

漆木架子床(约1780年路易十六时期)

法国的行会体系历史悠久且权力很大。历史记录显示,木工行业在1290年被分为两个协会:木匠和制箱师傅。而后,从制箱师中又分出两个行会:用实木制作家具椅子、床和墙台的制造者(menuisiers),和制作贴面家具的橱柜制造者(ébénistes)。17世纪下半叶,随着家具制造业日臻成熟,镶嵌切割师(marqueteurs)又从橱柜制造者中分出,而铁匠(tourneurs)和雕刻师(sculpteurs)又从椅子、床和墙台的制造者中分离出来。随着艺术的地位得到提升,这些行会也就变得愈加强大。

卢浮宫、戈布兰和阿森纳(戈布兰工坊的一个后期分支)的御用工匠们就幸运多了,他们不在行会管辖范围内,可以直接在他们王室资助人的安排下自由工作。而且所有的工匠都有权利进行跨工种创作,这在行会体系中是禁止的。芝加哥大学欧洲现代社会史教授蕾欧拉·奥斯兰德(Leora Auslander)指出:“也许正是因为这些工匠可以自由创作,他们的作品常常在材料和技艺上表现出非凡的造诣。”

黄花梨架子床(17世纪)

黄花梨架子床(17世纪)

如果在皇家制造厂工作满6年,橱柜工匠不交常规费用也能成为大师。外国工匠在法国生活10年以上就可以归入法国籍,能将自己的财产留给后代。御用工匠有培养学徒的权利,如果学徒们在完成训练后无法留在皇家工坊,他们有权加入行会。如此的政治决定非常重要。从中不难看出艺术创作和工艺水准是多么地受关注。多数御用工匠为皇室工作直到退休,他们可以领养老金,但他们的工坊和工作是不能被继承的,所以鲜有御用工匠建立起显赫的家族声誉。

而经销商们的影响涉及家具制造的有关行业。他们要求家具制造者合作,包括著名的旺希森布尔B.V.R.B家族、马丁·卡兰等,采用一种不同以往,却越来越流行的方式:以本国漆仿制亚洲漆,以此获利。伯纳德二世·旺希森布尔(约1696~1766)是第二代荷兰裔的细木工匠。卡兰(1730~1785,1766年成为大师)是德国人,在城外建工作坊,加入行会后一直留在圣安东郊区。而B.V.R.B家族更为出名的是采用中国和日本的漆板装饰家具,卡兰则采用当地的技术。

在此次展览中,大量的法国家具标注了制作者及他们成为大师的时间。路易十六时期的红木游戏桌印有Jacques Pafrat的名牌,他是在1785年成为大师,建立和制成一系列家具,工作室位于巴黎。这件游戏桌曾为玛丽王后枫丹白露宫和贡比涅城堡使用,后为收藏家皮埃尔·斯伦贝谢夫妇收藏。

在这些严谨的行会、御用工坊、经销商体系下,法国逐渐形成了一个非常现代化的销售系统,制作者及经销商们积极促进生产标准化、现代技术革新,以及部分建立在政治体系和专业分工之上的生产方式。因此这些家具价格不菲,经常会出现这种情形,王室成员玛丽·安托瓦内特王后或贵族顾客等,数月后才能还清商人和细木工匠的家具款项。在那时,法国研发的造型与装饰在全球被广泛接纳和模仿,几乎当时所有的欧洲各国王室:葡萄牙的约瑟夫一世、沙俄的叶卡捷琳娜二世、波兰的斯坦尼斯瓦夫二世和西班牙的卡洛斯四世均是法国的客户。18世纪尚未结束之时,英国人就开始收藏18世纪的法国艺术品。19世纪的最后二十几年间,这一时期的法国艺术品又赢得了美国人的青睐,美国每座博物馆都会布置一个重现18世纪法国室内装饰氛围的展厅。

家具对于中国人来讲,不同于法国家具,在当时即成为传统收藏门类,中国家具只是与日常生活息息相关的用具,中国社会真正把它作为艺术品来收藏和研究的历史不足百年。明末至清初(16~17世纪),凡材美工良、造型优美的家具被称为“明式家具”,至18世纪中国家具风格改变,开始吸收西方装饰元素,繁复华丽的家具更迎合皇室的审美品位,“清式家具”亦引导中国家具的潮流。

在王世襄先生的《明式家具研究》中曾提到,当时的家具生产者不外乎城市和乡镇上的作坊及个体工匠,以及开设在城市内的较大家具店铺和宫廷中的营造机构。匠师的姓名传下来的几乎没有,学士名流开创清式家具的有关人物,有刘源、李渔、释大汕——由于他们是当时的知名人士,其家具设计自然会产生影响,尤其是刘源,供奉内廷,对造办处的家具影响更大。到雍、乾之际,经济繁荣,可谓空前,统治者无休止地追求精巧新奇、纤琐繁缛的制作,破坏了朴质简练的传统,使民间也受到影响。

在这段时期内,家具形成几大产区,如苏州地区有相当大的作坊和相当多的工匠用硬木制造明式家具,他们或承揽加工,或出售成品,主顾不同,销路有别,货色亦异。考究的硬木家具,有的供应苏州或江南其他大城市,有的出口外销,更多的则通过漕运,远销直隶、北京,某些品种,如黄花梨炕桌在北京大量发现,原因是南方使用不多,当时专门造来销往北京。京师是全国都城,四方奇货荟萃于此,广州家具业的更大发展在清中期以后。这些家具产区并没有形成完备的作坊、匠师制度或销售模式,因此至今保存下来的中国明清家具,只能通过家具形制看出产地,而无法知道更为详细的制作背景。

异曲同工——18世纪中法古代家具艺术展

17世纪 黄花梨嵌百宝箱 箱的四周和面都以螺钿、青金石、玛瑙等材料镶嵌出吉祥图案。此箱的形制与尺寸其实颇为传统和规矩,箱盖与箱体的器口彼此吻合,沿边且盘滚阳线线脚,四个垂直角落仅仅以简易的明榫拍合。与精致镶嵌的装饰风格形成巧妙的对比。原始的金属构件仍然保存至今。

17世纪 黄花梨嵌百宝箱 箱的四周和面都以螺钿、青金石、玛瑙等材料镶嵌出吉祥图案。此箱的形制与尺寸其实颇为传统和规矩,箱盖与箱体的器口彼此吻合,沿边且盘滚阳线线脚,四个垂直角落仅仅以简易的明榫拍合。与精致镶嵌的装饰风格形成巧妙的对比。原始的金属构件仍然保存至今。

约1700年路易十四时期 乌木墨水盒 工艺:布勒镶嵌 这个长方形墨水台以黑檀木面贴黄铜片,前端设有抽屉可以打开。整个作品均以花形和叶形图案装饰。

约1700年路易十四时期 乌木墨水盒 工艺:布勒镶嵌 这个长方形墨水台以黑檀木面贴黄铜片,前端设有抽屉可以打开。整个作品均以花形和叶形图案装饰。

18世纪 紫檀灯架一对 这对紫檀灯架选料极精,造型坚实。顶端方形基座台边沿起半圆混面,上线起阳线,塑倭角,其下承托的螭龙纹与底座上的交相辉映。底足构件采用十字交叉接合法。

18世纪 紫檀灯架一对 这对紫檀灯架选料极精,造型坚实。顶端方形基座台边沿起半圆混面,上线起阳线,塑倭角,其下承托的螭龙纹与底座上的交相辉映。底足构件采用十字交叉接合法。

18世纪初期 雕花木扶手椅一对椅子的靠背顶端拱起,整个框架的线条风格似蛇形弯弯曲曲,椅座和背面均为藤编物。靠背顶端和椅座下都雕刻有不对称的花卉图案。

18世纪初期 雕花木扶手椅一对椅子的靠背顶端拱起,整个框架的线条风格似蛇形弯弯曲曲,椅座和背面均为藤编物。靠背顶端和椅座下都雕刻有不对称的花卉图案。

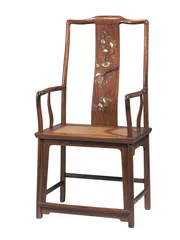

18世纪 黄花梨嵌百宝南官帽椅 此对造型传统的南官帽椅,反映了优雅的江南风格。靠背板的花鸟镶嵌是扬州的周制传统,一张嵌有写意的梅花与禽鸟,另一张则是石榴与禽鸟。 路易十四法式家具文玩中国法国古董家具家具设计师文化收藏

18世纪 黄花梨嵌百宝南官帽椅 此对造型传统的南官帽椅,反映了优雅的江南风格。靠背板的花鸟镶嵌是扬州的周制传统,一张嵌有写意的梅花与禽鸟,另一张则是石榴与禽鸟。 路易十四法式家具文玩中国法国古董家具家具设计师文化收藏