放纵的借口

作者:三联生活周刊 文 / 盛可以

文 / 盛可以

小时候过年,意味着扔了书包课本,穿新衣,吃鱼肉,不必按时上床,犯错误免受惩罚,兜里有钞票,嘴里零食不断……就像皇帝大赦天下,打开粮仓,释放囚犯。

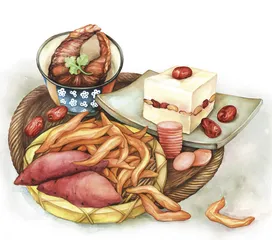

事实上,进入农历十二月,这头叫“年”的野兽便蠢蠢欲动。农妇们开始讨论蒸多少糯米,做多大的年糕,逮住冬日难得的太阳,晒红薯干、山楂片,烟熏鱼肉,聊起去年的这个时候。男人们挑着渔网在湖边转悠,默默撒网,为过年储备更多的食物;放下渔网,再劈些木柴,晒几个耐烧的树蔸子。所有人的语气忽然变得温和谦逊,对“年”这头野兽充满了敬畏。无钱还债的从现在开始,小心躲避上门的债主,过完小年,债主们会停止一切讨债行为,绝不扰人过年,这是乡村债主们的道德底线。当然,这债,无非是百儿八十的农药化肥钱,或者几百块钱的医药费,后者称得上巨款,对于没有经济来源的人家来说,只能逐步偿还。

村里有个女人,最不爱还账,一躲二赖,实在躲不过便和债主吵架,吓唬债主会逼出人命来。债主气得跺脚。即便是这样的耍赖争执,也是可爱的,这个女人捍卫的是一个物质丰富的年,一个不逊于别人的生机勃勃的春节。

那年代,没有楼房,茅草屋居多,也有些红砖瓦屋。彼时尚未通电,照明靠煤油灯,茅草房特别容易着火,一旦烧起来,呐喊和泪水都不管用,只能默默欣赏壮观的火焰,看它如何吞噬一所房子。这种事情总是发生在年关,在夜里。有一回也是睡梦中,听得有人大喊“起火了”,套上棉袄走出门,就看见河堤边烧得如同白昼,放弃了救火的人们,拎着空桶站在火光边。河风猛烈,火焰狂舞,在燃烧的爆裂声,我浑身哆嗦。后来的记忆中,总有那种来自深夜的呐喊和哭叫,也总是梦见家里房子起火。

除却不幸的事故,过年的气氛总是乐观向上、喜气洋洋的。过年这天,早早地在堂屋中央点燃备好的树蔸子,蓝烟袅袅,木香扑鼻,这也是过年的气味之一。有时恰好下着鹅毛大雪,树蔸子嗞嗞地冒着水汽,狗在雪地里奔跑撒欢,世界上没有比这更美好的时刻了。

过年下雪、烧树蔸子、看地花鼓,放鞭炮,我只知道我的欢喜,完全不懂过年的难处。大年初一打开门,送“财神”拜新年的,和颜悦色地来了,一天至少也有七八批,有男有女,操外地口音,有些是落了难的,临时换了一种应景的乞讨方式。他们肩上搭着布袋子,挎个旧书包,嘴里说着吉祥话,递上一条红纸片,上面的字歪斜不成体统,比如“正走红地”、“四季发财”之类,给米收米,给钱拿钱。我妈一会给钱,一会儿抓米,心疼得要死,因为年且富着,等正月间一出,她自己就得拿着米升子出去借米。

过年下雪、烧树蔸子、看地花鼓,放鞭炮,我只知道我的欢喜,完全不懂过年的难处。大年初一打开门,送“财神”拜新年的,和颜悦色地来了,一天至少也有七八批,有男有女,操外地口音,有些是落了难的,临时换了一种应景的乞讨方式。他们肩上搭着布袋子,挎个旧书包,嘴里说着吉祥话,递上一条红纸片,上面的字歪斜不成体统,比如“正走红地”、“四季发财”之类,给米收米,给钱拿钱。我妈一会给钱,一会儿抓米,心疼得要死,因为年且富着,等正月间一出,她自己就得拿着米升子出去借米。

至于打“莲花落”的,手里两块竹片吧嗒吧嗒,道声“贺喜贺喜拜年了”,唱得有腔有调,给米他不要,还以唱代说,“有钱没钱无所谓,你抓一把米打发我,我又不是个讨米的”。不管是民间艺人的尊严还是贪婪,反正这种习俗由来已久,习俗是不容置疑的,人们都愿意勒紧自己的裤腰带,给个一毛两毛,生怕“打莲落”的不来,过年少了味,财神绕了道。不曾想时至今日,该变的变了,不该变的也变了,打“莲花落”的还有,通常手里攥着一把五元十元的钞票以作暗示,懒得动嘴皮,一句也不懂唱,胡乱敲打着两块竹片子,立等给钱。这一行当已经惹人生厌,有的干脆把狗拴在门口,打“莲花落”的见狗龇牙咧嘴,不敢上前。

拜年、请客、走亲戚,空中飞舞的鞭炮纸屑刚刚落地,地花鼓、草台戏、舞龙耍狮子的,开始喧嚣上阵。唢呐初啼,二胡拉响,敲鼓打钹,一张绚丽的密毯,瞬间带飞整个村庄。

我在六七岁学会了打钹,乡村娱乐本来就是图个热闹,耍地花鼓需要乐队,我能凑个数,临时派上用场。那些曲目唱得烂熟,有些淫邪的词我也不懂,唱出来总是惹人哄笑。

地花鼓有点像二人转,一旦一丑,扮成一对情人或夫妻,也有双人花鼓,多人花鼓,手持折扇或绸巾,又唱又跳,插科打诨,锣鼓班子搭白,唱的说的都是益阳土话。正月里要是没有花鼓戏,年就寂寞了。

地花鼓一家接一家耍,前头先有两人拎着马灯送信,通知主人,地花鼓来了,准备鞭炮红包。有时小坐片刻,喝上半杯芝麻豆子茶,再去下一家。地花鼓到穷人家不进门,因为屋里转不开,在地坪上草草了事,但绝不错过任何一户。到富贵人家会耍很久,有时还要唱一出戏,主人不断扔红包,红包被当场解开,大票子引起观众惊呼,主人觉得有面子。

有一年夜里月光很好,我这家看到那家,不觉耍出很远,时辰已过半夜,不知道怎么回家,只好一路跟着耍下去。那时没有人贩子,下半夜只有我一个外人,他们都奇怪一个小孩子这么热爱地花鼓。天亮时分,屋主从床上爬起来放挂鞭炮,唱的耍的敲锣打鼓的都已疲沓,接了红包就走。这时地花鼓耍了一大圈,又到了我家附近,我妈找到了我,我当时就趴她背上睡着了。现在,乡村地花鼓基本消失,人们对旧有的事物失去了热情,没有人愿意浪费时间。

一路耍到元宵,最后的疯狂,倾巢而出的元宵赛灯,全民彻夜不眠。那是我关于故乡最壮观的记忆。我们那条小河,叫兰溪河,长十五里,南北两端是两个古老小镇,沿河是青草长堤,垂柳拂水,两岸的村民在河里挑水捣衣游泳垂钓。天刚擦黑,性急的人在堤边点起了第一把火,大声呼喊,挑衅对岸;那边也不甘示弱,亮起更多的火把。长堤很快烧起来,水面金光闪闪。更多的人们涌向长堤,带着煤油灯、棉花浸柴油、草把子、手电筒,目光炯炯,面色明亮……一切能发光的都在这一夜发光。

河流两侧仿佛两条即将腾空的火龙。长堤上人们摩肩接踵。小孩骑在父亲脖子上。年轻人收拾得漂漂亮亮,打情骂俏搞对象。欢乐的气氛直到凌晨,随着微弱的火光渐渐熄灭。

正月十五一过,人们立刻变脸,陷入真实的艰辛中。春节不过是一场幻想,一次狂欢,一种放纵的借口。 美食放纵团圆