田余庆:淡定人生,潇洒来去

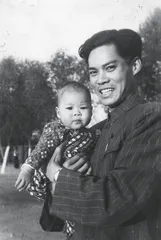

作者:付晓英 田余庆与长女(摄于1952年)

田余庆与长女(摄于1952年)

2010年6月,田余庆在北大被拍下一张照片。照片里是个背影,他穿着白色短袖衬衫、米白色裤子和黑色皮鞋,拄着白色手杖,虽然头发花白,但身姿挺拔。他非常喜欢这张照片,多次说将来要在告别仪式上使用,说这样才“走得潇洒”。于是,他的学生、北京大学历史系教授罗新便把照片放大,装裱起来送给他。他把照片挂在家里,还在背后贴了张纸,写了八个字:淡定人生,潇洒来去。2014年12月25日清晨6点09分,田余庆在家中去世。虽然身体状况一直不佳,但这一天的突然到来,还是让人猝不及防。去世前一天,老先生还在照常工作,书桌上摊开放着两本书,一本是严耕望的《魏晋南北朝佛教地理稿》,另一本是他自己的《拓跋史探》。这两本书,连同他生前用过的手杖、放大镜和眼镜,一起放置在灵堂的桌子上,陪着他到另外一个世界。

“被安排”的研究领域

出生于1924年的田余庆祖籍湖南湘阴,家境平凡,青少年时期颠沛流离,未能获得稳定的求知环境,也没有任何家学的熏陶,尽管后来成为公认的史学大家,但他最初的选择却并非历史。

最开始,田余庆在湘雅医学院念过一年预科,当时正处于抗战时期,他听说西南联大有浓厚的民主氛围、关注中国现实,便转学过去。到了西南联大,田余庆首先选择政治系,在他的思考里,“应当先认识中国的现在,然后才能把握中国的未来”。原以为政治学与现实政治密切相关,但进入政治系之后,田余庆才发现课程都是西洋内容,跟中国社会毫无关系,横向摸索中国不可能,于是又转到历史系,从这里开始纵向摸索。

抗战胜利后,田余庆跟随西南联大从昆明回到北京,1950年从北京大学历史系毕业留校任教。他最早先是在北大文科研究所民国研究室担任助教,做的是中国近代史的史料工作,还教过政治课。1952年院系调整,田余庆被调入历史系中国古代史教研室,那时候,教秦汉魏晋南北朝断代史的余逊先生突然过世,历史系便指定他接替余逊的教学工作,从此田余庆开始致力于秦汉魏晋南北朝史的研究与教学。

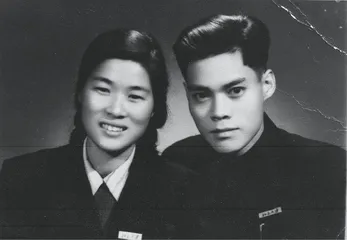

田余庆与夫人的结婚照 (摄于1950年)

田余庆与夫人的结婚照 (摄于1950年)

本以为可以就此安心学术,可随后近20年轰轰烈烈的政治运动却打破了学术的梦想。1959年“反右倾机会主义”运动蔓延到北大,田余庆也成为批判的对象。在接下来的全国调整时期,田余庆参与到翦伯赞先生《中国史纲要》的编写工作中,负责魏晋南北朝部分历史的书写。那几年时间是田余庆人生前半段中难得的平静时光,他不仅补齐了之前该看的书,也开始了对自己的学术人生反思,认识到:“学术不可能不受政治风向的制约,但一刻也不能放弃独立思考。”在原本的设想里,田余庆希望能够逐步推出专题研究课程,重新开启为学之路,但新的学术生涯还未开始,便进入“文革”时期,一切也都变了样。

所幸,前几年的反思让田余庆更加成熟,认识到随波逐流的错误和危险,也因此,尽管为“梁效”成员,他依然能够在十年“文革”当中理性地判断方向,避开了一些风浪。他后来曾提过当年的一件小事,在“劝君莫骂秦始皇”盛传之时,军宣队带着出版社的人找到他,让他写歌颂秦始皇的书,作为政治任务,“两点论”的评价不被允许,学术水平如何更是无关紧要,处于困境之中的田余庆只能拖延,等到失去了出书的时效,他才被允许放弃写书,改为写一篇论文。文章写完,虽然重在歌颂,但总体上仍没有脱离“两点论”。于是,军宣队在干部会上放出话来说“北大居然还有人坚持骂秦始皇是暴君”,言外之意已经非常明显,好心人劝他不要继续“顶牛”,他迫不得已修改文章,只能斟酌分寸,删除部分内容,在文末另加小段文字,表明:“在秦始皇的历史贡献中,人民付出了沉重的代价,本文对此不予评论。”

在北大校园中散步的田余庆(摄于2010年)

在北大校园中散步的田余庆(摄于2010年)

学术人生

从50年代到70年代,史学界受政治影响极大,映射史学成为当时的主流,“以论代史”更是学界的普遍现象,以“马列”或者毛泽东的观点来套用史实,为政治目的服务。田余庆虽然从那个时代成长起来,却并不硬套理论,而是从史实入手,坚持“论从史出”,那个时代,他的研究方式不是主流,坚持下去尤其需要定力。等到“文革”结束,田余庆已经50多岁了,生理上最好的时光已经过去,然而学术上的巅峰时期才刚刚开始,尤其是进入80年代,整个社会气象有了翻天覆地的变化,他的工作也步入正轨,开始了系统的历史研究。

1989年,田余庆完成了人生的第一本专著《东晋门阀政治》,全书20多万字,围绕东晋若干执政大门阀与司马氏皇权的关系书写,揭示了东晋“门阀政治”的性质是“皇权政治的变态”,对中国中古政治形态及其演变提供了一个“变态-回归”的解释模式。这本书的出版提高了整个历史时期的研究水平,也奠定了田余庆在史学界的地位,他因此成为陈寅恪和唐长孺之后最有成就的史学大家。刘芳是《东晋门阀政治》的责任编辑,她向本刊记者回忆说:“当年学术书的出版并不景气,但《东晋门阀政治》一出来就受到很多关注,申请第一届国家图书奖就拿奖了,那是出版界的最高奖,获奖的第一个标准是学术水平,其次是出版装帧要求,一般都是丛书或者很大的文集才能获奖,但是田先生的《东晋门阀政治》只是一本20多万字的单本书,能获奖非常不容易。”

在《东晋门阀政治》出版之前,还曾发生过一个小插曲。因为“文革”,田余庆的职称只是讲师,“文革”结束后,按照制度,讲师应该先评副教授,然后才能评教授。当时历史系系主任周一良拿着田余庆刚发表的一篇论文《释“王与马共天下”》说,凭这一篇论文到世界任何地方都是可以做教授的,震惊四座,田余庆因此直接从讲师成为教授,而那篇论文就是后来《东晋门阀政治》的第一章。

田余庆的著作并不多,在《东晋门阀政治》出版后14年,他以将近80岁的高龄完成另一本专著《拓跋史探》,探讨了北魏子贵母死、离散部落等现象以及北魏国史和鲜卑与乌桓的“共生”关系等问题,在民族史和政治史的交界面上开拓了北魏拓跋史研究,再度引起学界关注。对于田余庆的著作,同时期的北大历史系教授祝总斌有一个很有代表性的评价:“一部史学著作不但需要有宏观方面的理论概括和创造性见解,而且需要有微观方面的严谨处理和史料的细致考订和巧妙运用。前者欠缺,后者便易流于饾饤、繁琐;后者单薄,前者又会失之空洞、缺乏说服力”,而田先生的研究,可称是“两者有机结合的一个典范”。

2013年,《东晋门阀政治》再版,田余庆本想增补一章《温峤与江州》,来“探究温峤能在江左走红的缘故和在江州留下的影响,填补东晋门阀政治和东晋地缘政治的一点空阙”。可惜由于健康原因,最终未能如愿。年事渐高,田余庆经常感叹自己“新书新论读不进去,脱离了学术前进的潮流”,但实际上却一直密切关注学术界。2013年,田余庆被查出癌症,祝总斌、陈苏镇和王铿三位老师到家里去看望他。去之前,他们担忧不知道如何安慰田余庆,到了以后却发现他兴致很高,根本不谈癌症的事情,反而聊起了学术。陈苏镇说:“本来说好了坐一个小时就走,不想打搅他休息,但他不同意。田先生耳朵不太好,一开始,王铿坐一个单人沙发,田先生坐对面,我跟祝先生坐双人沙发,他听大家说话太费劲,就坐到我和祝先生中间,说起过去的事和学术的事,他都非常兴奋,思维也很清楚,完全不像一个患癌症的人。”

2014年8月,中古史中青年学者联谊会在中国人民大学召开,会议组织者想去家里探望田余庆,可是几十个人一起去家里又坐不下,田余庆知道后,晚上19点多钟专门到了会场去跟大家聊天。“他不是去指导别人怎么做学问,而是让每个人介绍自己的研究和学术情况。他对整个学科任何细枝末节的进展都有了解,很多问题能马上抓住要害问下去。也许他已经做不了很多中青年学者在做的研究,但他争取去理解这些研究。每次跟我们聊天也都会围绕学术,问我们学界最新的研究是什么,好的论文和书有哪些,年轻的优秀学者有哪些。领域内的很多优秀学者来过他家里,他都是抱着学习的态度,询问新的材料和研究方法,也会很抱歉地说自己体力不够,最新的研究也不一定能看懂了。”罗新告诉本刊记者。

不过,尽管身体衰微,田余庆每天仍然坚持看文章。去世前一周,田余庆还跟罗新在电话里讨论一名硕士生的论文。“田先生说,论文看完了,要点也都记下来了,但是可能很快就记不住了,让我把学生叫到他家里谈一谈。”可是,罗新还没来得及通知学生,田余庆就去世了,而这也成为罗新内心无法消弭的遗憾。

先生之风

田余庆人生的另一个重心在于教学,他曾经回忆说:“那时经常有政治运动,有好些繁杂的事要做,天天开会。晚上10点多开完会后,才是我读书的时间,经常读到凌晨两三点。我把可用的时间和精力都放在备课上,慢慢积累。我觉得自己的教学每年都在提高,内容、见解也不断成熟。前进的动力就是从教课任务、从学生那里获得的。”而听过田余庆讲课的人都会为他折服。中国社科院历史研究所研究员胡宝国回忆起当年的课堂,依然赞叹不已:“田先生天赋极高,对自己的要求又很严格,他的每一堂课都讲得很好,每一句都经过深思熟虑,精练而有分量,他知道哪里是要害之处,他的研究本来很精深,但旁观者即使缺少相关的知识储备,也能听得明白。既有深度,还能够让人听懂,做到这一点其实特别不容易。”

而除了讲课好,接受本刊记者采访的人,还都不约而同地提到一个词:严格。在他们共同的回忆里,田余庆话不多,也很少笑,听人讲话的时候会皱着眉头,表情威严而专注,听完之后马上就会有回应。“他对学术要求很高,有什么问题会毫不客气地当面指出来,同学们都有点怕他。”陈苏镇笑着说。时隔多年,他仍然记得当初课堂上的一件小事:“有一次我们上田先生的讨论课,学生轮流上台讲自己的发现,有个同学刚讲完,田先生就上台说:‘听得出来,你这个题目是信手拈来的。’这个话是很严厉的,当时课堂的气氛很紧张。上他的课必须要准备很充分,糊弄不得。”

虽然看上去十分威严,但田余庆为人非常宽厚豁达。2003年,中国社科院历史研究所研究员楼劲第一次给田余庆的《拓跋史探》写书评,出于礼貌,文章写好寄给他看。不久后,田余庆就给楼劲打电话,把他叫到家里,鼓励他把不同意见都写出来,这让楼劲非常感慨。去年以来,历史学界出现了不少修改《中国史纲要》的呼声,10月份楼劲到田余庆家里,两人还谈论了此事。“田先生说过去了这么多年,也该做些修改补充了,临走的时候,还让我捎口信,让大家不要因为顾忌他而不想修改,学术上有不同意见要尽管写、尽管发。”

在业内很多学者眼里,田余庆是有大胸襟的人,很开放。“有些老先生比较固执,不愿意承认自己会出错,批评不得,但田先生觉得学术是天下公器,是可以讨论的,他对于学术争论很开通,不会耿耿于怀,在这一点上就有很多人难以做到。”陈苏镇说。而田余庆自己也曾说过越到老年越能领会“善未易明,理未易察”的道理,因此“未敢轻信,未敢多言,也就难于做到学者所好的论难争持、择善固执”。

更难得的是,田余庆对于人生和名利的态度。上世纪80年代中后期,田余庆当北大历史系的系主任,当时编辑出版丛书是学界提倡的潮流,田余庆也在北大历史系讨论过编丛书,但历史系的师生都不太赞成,他也不强求。“后来看到很多攒出来的大书,他还总结说,编大书浪费时间精力,成果也不是很高,相比起来还是单个人自己的研究创作更有价值。他不在意所谓的‘政绩’,也没有功利之心。”陈苏镇回忆说。

2012年,田余庆88岁,罗新和其他一些老师张罗着要给他过生日,按照学界的习惯,领域内的学者要写篇学术论文“祝寿”,集结在一起出个生日纪念文集,田余庆反对。“他说88岁米寿是日本人的风俗,不是中国人的习惯,而且祝寿的纪念文章一般都是应景之作,不是很下功夫的文章,很多人接到文章邀约,不管有没有想法都得写,他自己曾经就遇到过这种情形,他不喜欢这种事,也不愿意强求别人。”罗新说。出文集的事情就这么搁置了,直到田余庆过90岁生日,罗新把出文集的事情再次提上日程,田余庆最初仍不同意,罗新干脆对他的拒绝“置之不理”,去世前半年多,纪念文集终于出版,在中古史中心开了个研讨会,田余庆到场,跟很多年轻学生坐在一起讨论学术问题,非常开心,而这也成了很多人对于他最后的记忆。

“在最后那次研讨会上,田先生又提到了《定风波》,这首词他非常喜欢,他内心深处追求的是苏东坡那种潇洒的人生,熟悉田先生的人都知道,他非常严谨,‘潇洒’二字跟他的性格至少表面上是难以沾边的。但回过头来看,他一辈子活得干净、透彻,理解世界,家庭幸福,受学生爱戴,身体状况虽然不佳,却一直跟老伴一起独立生活,还活到了90岁,他的人生真是完美且潇洒。”罗新感慨地说。而胡宝国也说,作为史学大家,田余庆本可以活得十分“热闹”,但他却非常低调,“在这个浮躁的时代,低调是一种非常高贵的品质”。

(本文在写作过程中参考了田余庆先生的《九十自述话治学》、北京大学历史系教授阎步克的《田余庆生平》) 淡定潇洒东晋门阀政治田余庆人生