海南崖城:马鲛鱼和大锅宴

作者:陈晓 ( 海产品是海南人年饭桌上最主要的食材 )

( 海产品是海南人年饭桌上最主要的食材 )

吃新鲜

在海南崖城的第一顿饭,是从镇上一个菜市场边的小饭馆开始的。说是饭馆,更确切地说,是一个食材加工店,就开在崖城镇上最大的菜市场旁边。市场上有各种清晨刚从菜地里运到石头柜台上的新鲜蔬菜,搅拌黄灯笼辣椒的机器嗡嗡作响,散发出浓烈的蒜汁和辣椒酱的辛辣味。地上的大水盆里,是各种说不出名字的鱼虾蟹。镇上的居民们踏着地上的污水,在丰富的食材间摩肩接踵,讨价还价。

我们在距离春节还有一个月的时间来到这个中国最南端的小镇海南崖城,希望寻访这个与中原远隔万里,且气候迥异的地方的人们,会如何准备新年的食物。但看到的情景有些出乎意料。按照自己的过年经验,年前一个月已经是地方小镇年味正浓的时候,家家户户的屋檐下、阳台上都晾晒着腊肉、香肠、咸鱼,包含着阴冷水汽的空气里,充满着年前特有的烟火咸香。但崖城却看不见这样的景象。崖城的民歌协会会长张远来是当地的民俗专家,他告诉我们,崖城人没有准备腊货的习俗。这里地处热带,素无霜雪,冬不冻冰,草木无凋,腌制的食物既不容易保存,也不符合当地人的味觉。仅有一些海边人家会做咸鱼,但也不是为过年之用,而是为出远海打鱼的渔民准备的干粮。这里对吃食美味的首要标准是“吃新鲜”,年夜饭桌上也没有例外——最新鲜的食材,本身就是最大的美味。

以新鲜作为食物最重要的标准,这或许是离田间地头最近的乡村或者小城镇人才更可能有的自豪感了。为了让我们见识崖城食材的丰富和当地人对新鲜的要求,张远来带我们来到了崖城镇上最大的菜场,据说要供应镇上4万人的餐桌。崖城位于海南岛南部少见的平原地带,既让它能享受到海南倚山傍海食材丰富的优点,又能躲过山间瘴气的威胁。《崖州志》上就曾经记载这里的位置:近海乡都,地气舒坦,风涛变动,诸瘴不作。市场上蔬菜,鱼虾,家禽,各种肉类,品种丰富,而且大都是刚从田间地头送到市场的。蔬菜来自附近的万亩良田,海鲜鱼类则由临海的港门村码头供应。时近中午,菜场上更是人声鼎沸。很多人拎着食材出了菜场,就直接扔到加工店的砧板上,“因为这样的吃法是最新鲜的”。张远来说。

偌大的菜场边,围了一整圈这样的食材加工店。每家店前摆着两个用吹风机呜呜加着火力的铁桶灶,一个煮着一口油桶样的汤锅,一个放炒菜的大锅,炒勺是一个像天线锅一样的浅圆形凹盘,绑在一根方正的木条上。刷锅的工具则是绑得像小扫帚一样的一把竹条,看起来简单豪放。每家的几张圆桌上都坐满了人。或许因为当地人这种特殊的饮食习惯,镇子街道上反而没有什么生意很好的著名饭店。崖城人对味道最苛刻的要求,就藏在菜场边这些看起来很不起眼的加工店里。

张远来说要带我们吃一顿当地人认为的地道美味。他在市场上买了两块马鲛鱼,一捆青菜,几根酸萝卜。食材虽然简单,但都是当地的特产。马鲛鱼是海南岛居民最钟爱的名菜,青菜是当地的江门白,外形和生菜接近,但杆更长且色如白玉,叶片翠绿。萝卜也是实实在在从几里外的地里长出来的品种,大小仅如瓶盎。用盐囫囵腌起来后变黄,萝卜本身的甜味里又发酵出酸味,用来做汤或者佐粥,都合当地人口味。

食材下锅后,老板端上了蘸汤菜的调料。我一直以为,每个地方最地道、最特殊的味道,就藏在调料柜那些不起眼的瓶瓶罐罐里。而在菜市场边的这家小加工店,调料就盛在一排一排满是渍痕的小塑料盆里。有辛辣的蒜水,金黄发亮的高良姜末。据《崖州志》记载,高良姜是本地特产,个头较小,味道辛香,宋时被定为土贡。还有香葱段,扇贝和韭菜拌好的碎末,黄豆酱,豆豉汁,炸虾仔……最让人产生亲切感的佐料是猪油渣。生于70年代的南方人都会很熟悉这种用猪身上厚厚的白色脂肪熬成的食物。记得小时候过年前,家家户户都要熬几大盆猪油。每年这时候,家里案板上也会出现几大块像白色石块的生猪油,硬邦腻滑。切成小块后下锅用小火慢慢熬,看着脂肪块在沸腾冒泡的热油中,像融化的冰淇淋一样越来越小,颜色也逐渐变成金黄。油渣刚出锅时是最风光的时候,蘸点白糖,入口即化。凉了之后品相就低了,但和青菜一起炒或者煮汤,也是一道小时候的美味。崖城这里虽然不做过年前的腊货,但熬猪油也是必须准备的。这里的猪油是用带着猪皮的肥肉熬成,当加工店女主人抡着大圆铲加工食材时,男主人就在一旁把肥肉切成小条,小山一样堆在大塑料盆里。

( 回港的渔船 )

( 回港的渔船 )

菜很快上桌了:香煎马鲛鱼,马鲛鱼煮青菜酸萝卜汤。都是很家常的做法,甚至还有些粗糙。但煎得两面金黄、鱼皮边还吱吱冒着热油泡的马鲛鱼,煮得软软的翠绿汤菜,嫩白的鱼汤,配上黄灯笼辣椒和棕色豆豉酱的汁水,面对这么五颜六色的一桌饭,就着身后菜场熙熙攘攘的热闹劲和身边炉灶的烟火气,中国最南端食物的新鲜劲就这样热气腾腾地一口一口吞下肚里。

村庄的味觉和传统

( 崖城菜场上海产品琳琅满目,民歌协会会长张远来(前)在挑选最新鲜的海鱼 )

( 崖城菜场上海产品琳琅满目,民歌协会会长张远来(前)在挑选最新鲜的海鱼 )

张远来坐在我的对面,专注,甚至有点拘谨地吃着。他今年已年过六十,背虽然微微蜷曲,但永远很有精神的样子,即便坐在车上打瞌睡时,也挺直着上身。他原来是这里乡村中学的老师,图书馆馆长,退休后又成为当地民歌协会会长,致力于搜寻遗落在崖城田间地头的民间歌谣。他身上有一种乡村知识分子特有的温良恭俭的仪态和对家乡物产非常自然的自豪感。吃到一半,他突然放下筷子说:“哎呀,忘记了,应该给你尝尝我们的海虾。”说完就站起身,离开饭桌,又进了菜场。

张远平老家在崖城保平村。村子位于海南第四大河宁远河的入海口,这里是咸水和淡水交界的地方,鱼类品种最多,味道也最好。“我记得小时候在村头的河里,鱼虾密得随手一抓就能抓到,即便是村子里的瞎子都能靠抓河里的鱼过活。我们耕种的土地是靠宁远河冲积而成的,土地特别肥沃,地瓜种下去,三个月就可以收。一块地一年至少可以收三季,先种一季水稻,然后把水放干了,再种两季蔬菜。”

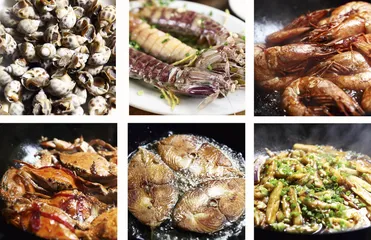

( 白灼花螺、焗虾蟹、香煎马鲛鱼、油淋茄子等都是年夜饭桌上必有的菜品 )

( 白灼花螺、焗虾蟹、香煎马鲛鱼、油淋茄子等都是年夜饭桌上必有的菜品 )

依山傍海,物产丰富,食材自然也五味俱全,但崖城人最喜欢吃酸和甜,这两种口味也成为他们评判食材好坏的主要标准。就连对海鱼的高低,也是以肉质的甜美来区分的。渔民们认为,最好吃的鱼肉是带有清甜味的。在菜场上,花螺在所有贝壳类的食材中卖价最高,也是因为花螺肉清甜。这种甜味,比我们惯常理解的白砂糖的甜要丰富微妙得多。它通常来自一个地方最本真的食材,是一种当地人的味蕾才能觉察到的独一无二的甜。

崖城人喜欢的酸味也是如此。张远来告诉我们,最正宗的崖城的酸,是来自当地的酸豆树。这原来是当地非常常见的树种,高可达25米,耐旱抗风。结的果实形同内地的毛豆,但树上野生的形状没那么规整,有直有弯,大拇指长短,呈枯黄色,成熟后会糖化,产生糖和酸。张远来说:“过年饭桌上一道必备的凉菜,就是用青瓜、胡萝卜和菠萝,加上当地的黄砂糖拌在一起,再摘下成熟的酸豆果,放入要调味的菜中,糖化的部分会自然从核上脱落,成为这道凉拌菜中自然的果酸。”张远来记得,原来村庄中酸豆树很多,每家会在酸豆果成熟时将其摘下,加盐打汁,就成了乡村人家的“醋”,“那种酸味,带着清香,是现在的醋不能比的”。

( 做大锅宴的时候,每口锅前都守着一两个精壮的男子,手握大铁铲在太阳底下不时地翻锅 )

( 做大锅宴的时候,每口锅前都守着一两个精壮的男子,手握大铁铲在太阳底下不时地翻锅 )

除了这种自然馈赠的酸味,崖州人还爱吃的一种酸则是人工制造,其中最具代表性的食物是野生白花菜。《崖州志》上记载此菜:“茎紫,生荒园里,花白,味香,宜腌酸食。杨贵妃因高力士进之,称美,自此始著名。”张远来告诉我们,野生白花菜是当地村庄人家最常见的腌制小菜。“找细嫩的白花菜小晒,不要晒干,然后切细,把苦水捏出来,再加盐揉,放入陶罐,加冷的米汤,压紧发酵,就能产生杨贵妃也赞赏的那种酸味。”张远来说。崖城人喜欢在早上吃的粉汤、饭后的甜点崖州酸粉,还有每天餐桌上的鱼汤里,都加一点野生白花菜。那种特殊的带点苦咸和清香的酸味,就通过各种食物,弥漫在当地人的生活中,构成他们味觉中独一无二的那部分。

张远来告诉我们,年夜饭桌上经常出现的一道菜——扁豆酱煮鲳鱼,就综合了崖城人最喜欢的酸和甜。做法是先将当地的炊饭豆煮熟,放进舂米的石舂里捣碎,再加入做米酒的酒饼发酵,制成泛着酸味的扁豆酱,入油锅加大量白糖炒制后,与鲳鱼同煮,就成了当地人非常喜欢的一道酸甜兼备的美食。我们在保平村期间,张远来特意安排村子里的一位厨师为我们做了这道菜,烹制过程中最让人印象深刻的是,紫红色泛着酸味的扁豆酱下锅后,厨师非常豪放地往锅里抖了大约半袋白糖。我以一个四川人吃惯咸辣的口感,一开始很担心如此酸甜的汤汁与鲳鱼搭配,会出现什么不伦不类的味道,但没想到扁豆酱的酸甜与鱼肉的鲜美非常和谐,才明白每个地方的人对如何用各种食材调制出自己钟爱的口味,早已炉火纯青。

去张远来生长的村庄保平村转一圈,就能对崖州人特别的味觉有更深刻的体会。这里家家户户的庭院里都长着各种果树,但大都不是特意种植的。村民们说,吃过的果核,随便扔在墙角,都会发芽长高。高高的果树旁大多会放着一根用来钩取果实的竹竿,即便是素不相识的陌生人,走进庭院来了,主人也会热情地钩下果子,并告诉你这里特别的吃法。比如:“没有成熟的青芒果,用辣椒、盐巴、蒜头、酱油、耗油调成酱汁,蘸着吃,又甜又酸又辣。或者不削皮,用刀将青芒果划成网状,抹上盐,就吃它的酸味,又美味又消食。”

作为汇集各种味道的大本营,厨房仍然是这里村庄生活的根本。张远来告诉我们,每年过年前,当地人都会祭拜灶神灶公。“这个日子里,要把炉灰全部清除干净,拿到外面倒掉,称为‘送穷’。还要往灶台上贴飞马的画,灶公骑上飞马,向天神汇报这家人做的善事,祈求第二年有好的收获。”

所有的仪式都和食物分不开。敬灶公的时候要供奉五道菜,其中必须包括一条完整的鱼,还有一只完整的鸡。而年夜饭对食物的讲究就更多了。除了按照酸和甜的味觉标准,挑选当地最好的食材上桌外,还有一些必须约定俗成的年夜饭菜目。张远来告诉我们:“鱼当然是必不可少,寓意‘年年有余’。但怎么摆放有规矩。我们通常会挑一条石斑,剖开后撑开肚皮竖着放在盘子里,表示来年行船平平稳稳。还有一道必上的菜是芒果螺,白灼之后螺壳打开,代表全家都笑哈哈。虾烧熟后会变红,有生活红红火火的好兆头。年夜饭一般以海鲜和肉食为主,素菜很少,但一定要做一盘油淋茄子。在海南话里,茄子念GE,和‘行走’的发音一样,寓意来年行好运。还有一道一般都要选的食材是鹅,因为在海南话里,鹅的发音和‘欺负’一样,吃鹅就表示以后不会被人欺负。”

马鲛鱼

自古崖城海产品非常丰富。翻看《崖州志》,最吸引人的部分就是介绍当地的海鱼,宛如进入《镜花缘》中的奇异国度。比如鲨鱼,当地就有不同种类:“有出入鲨,长丈许,腹有两洞,以储水养子,子皆胎生,朝从口出,暮还入母腹,形似琵琶,善鸣,此大鲨鱼。”还有一种已经失传的鱼叫海和尚鱼:“人头,鳖足,身差长而无甲,舟行,遇着率不利,明弘治初督学韦彦质按琼,渡徐闻,此物登舟,群骇,议攘之。先生方严,不敢白也,试毕而还,若履平地,可见妖不胜德。”

按照书中记载,崖州最好吃的鱼是蟒鱼,也叫南庸:“圆长无鳞,色作银光,头骨皆软脆,肉尤细腻,味为崖鱼之冠。”还有一种刀鱼:“扁如梭,长二尺许,背青,肚白,多刺,味特甜美。”反而现在餐桌上比较名贵的石斑鱼,在《崖州志》上并没有得到多少赞美,作者只轻描淡写地提到它:“大一二十斤不等,身有虎纹,皮厚,可充飨。”张远来也告诉我们,在临海渔民的眼里,石斑鱼是被人为炒高价格的鱼种,他们平时更喜欢吃价格不那么贵,但肉质鲜美并不亚于石斑的鱼种。马鲛鱼就是目前最受海南岛当地人青睐的名菜。

马鲛鱼又名黑鱼,是鱼类中比较凶猛的一族,牙齿长而锋利。它不吃微生物和草类,以食小鱼为主,故生得浑身肥满。马鲛鱼一般有15至20斤,大的30斤左右,越大的就越名贵。在岛上的每个菜场上,都能看到躺在案板上硕大的马鲛鱼。卖家用锤子敲打木脊刀片,将马鲛鱼切成一块一块出售。鱼身的脊柱处渗着一点鲜血,鱼肉颜色微青透明,呈蒜瓣状。当地人一眼就能从血液的颜色、肉质的弹性判断出马鲛鱼是否新鲜。

马鲛鱼生于近海,海南岛沿海的渔村都可捕捞到,因此是最重要的经济鱼类,与当地渔民的生活关系密切。文昌铺前的马鲛鱼曾入选博鳌,自然就成了海南马鲛鱼的代名词。但每个渔村都认为自己亲手捕到的马鲛鱼才是最好的。在崖州离海最近的渔村港门,几乎每天都能吃到不同做法的马鲛鱼,做鱼丸,烫火锅,红烧鱼头,香煎。每个请吃马鲛鱼的当地人说起这个食材,都像是介绍一名家庭成员一样,平常又温情。最常听到的一句介绍语就是:“你吃吃我们港门的马鲛鱼。”

在海南人的过年饭桌上,马鲛鱼是必不可少的一道菜。张远来告诉我们,一碗白稀饭,两片香煎马鲛鱼,蘸一点酱油、辣椒,加一点小桔子汁,滋味既清爽又可口,是海南人最淳朴的吃法。以前在农村,多是将马鲛鱼用盐腌后晾晒,除去一定水分,在米饭快熟时,放在上面蒸,孩子们非常爱吃。新鲜的马鲛鱼头做汤也是妙不可言,不放任何味精,只加少许盐和几滴油就已经很鲜美了,靠近眼睛那块鱼肉是整条鱼的精华。最有名也最普遍的做法就是“香煎马鲛鱼”,这是当地的一道名菜。先将马鲛鱼切厚片,然后盐腌10分钟左右。烧红锅下少许油,放入马鲛鱼,煎至两面金黄即可上碟。咬下去外焦里嫩,肉质细密,鲜咸香滑。吃完鱼肉后,一定要嚼中间那一小块脊柱,鲜美多汁,是马鲛鱼的精华。

当地人告诉我们,香煎马鲛鱼做法看似简单,但要做得好吃,有两个要点:一是必须用小火慢慢煎。现在饭店为了赶上菜速度,都用大火,那样炸出来的马鲛鱼肉太紧,失去了清甜的水分。另一个要点则是新鲜。据说马鲛鱼“上船即死”,又无法在近海人工养殖,因此要吃到“透骨新鲜”的马鲛鱼并不容易。春节前这段时间正是捕捞马鲛鱼的季节。我们刚到的那几天,海南岛少见的没有太阳,还偶有飘雨。当地人说,阴天再加上点毛毛雨,这时候的马鲛鱼最肥美。但捕捞马鲛鱼要去外海,这个季节风急浪大,渔船不敢轻易出海。

即便有了出海的好天气,能否打到马鲛鱼也是个未知数。听渔民告诉我们,马鲛鱼喜欢成群结队,大的鱼群有上万条,或形如鸟巢,或状如漩涡,青灰灰一大片,非常壮观。但这样的景象却不容易看到。生活在海洋中上层的马鲛鱼,它们的体背色深,多为蓝黑色、深蓝色或深青色,而腹部色淡,为银白色、白色或淡黄白色,这种颜色称为消灭色。如果从上往下看,由于鱼体背部在自然光下与海水的颜色一致,所以虽则离鱼很近,也不易辨别。从鱼体的下面向上看,鱼类的腹部和水面的颜色以及天空的颜色很相似,难以区分。出海渔船经常撒网好几十公里也一无所获,需要船老大熟悉鱼群的活动规律、水流、天气而掌握鱼群的活动规律。

我们在崖州的几天,一直在等待有渔船出海,但最终没能等到风平浪静出外海的机会。船一出渔村的港湾,来到与内海交界的海面,就能看到远处海浪像踩着轮子一样奔涌而来,船头也因此剧烈起伏。渔民们说,这种时候如果要进到捕捞马鲛鱼的海域,扑面的海浪会直接把站在船头的人淋得浑身湿透。渔民的生活危险又辛苦。虽然天气不宜出到外海,但在内海海面,每天早上清晨,仍然能看到昨天下午出海的小渔船回港。大部分船上只有一个人,身上裹着橡胶的皮衣,戴着遮住口鼻的毛线帽子,只露着看不出表情的眼睛,忍者一样一动不动坐在船尾。大部分船舱里都没有什么收获。或许因为经历过这样的辛劳和一无所获的沮丧,当地人才更能体会自己捕捞上来的鱼的美味,才能发自肺腑自豪地说出:你尝尝我们这里的马鲛鱼。

大锅宴

我们在崖城还吃了一次大锅宴。中国各地乡村都有过年期间办桌的习俗,最平易近人的就是把酒席摆在室外。比如四川过年期间的初三,就是请客的日子,村庄里常常有办在田坎边上的坝坝宴。少见太阳的天空下,绿油油的稻田边,人们围坐在五颜六色热腾腾的饭桌旁,阴冷的天气也因此生动不少。看来是田间地头的场所,但实际上吃的内容却是当地的高档宴席。因为传统乡村的人情味浓,客人不计较,愿意放下身段在路边吃饭,主人也要端出来上等的好东西。

海南的大锅宴非常频繁。不仅过年要办,平时家里婚丧嫁娶,乔迁新居,不管事大事小,都要以一顿丰盛热闹的聚餐作为见证。任何值得纪念的事情,都可以以吃作为开始和结束。张远来告诉我们,有的酒席甚至要连吃几天。比如结婚在当地就要办三天的大锅宴。第一天叫搭棚酒,第二天是喜酒,第三天叫回门酒。我们在崖城的几天,几乎天天都能看到村子里举办规模不等的大锅宴。除了过年之外,这里还有一个重要的节日叫吃公期,在每年3月,被当地人认为是比春节更隆重的节日。彼时,村子里的人和周围村庄的人都要聚集在一起,抬神游街,大摆筵席。

我们看到的崖城大锅宴,在当地只属于中等规模,但已经相当粗犷豪放。这家主人在新年前娶媳妇,办了100桌宴请乡邻。下厨的地方设在屋外一片槟榔地边的空地上,10口大铁锅在空地上排开,厨师们从早上6点就要开始忙着备料,在空地上划分成几个区域,有的把鸽子的脚塞进肚子,翅膀做成飞翔的造型,有的把一条条白鳝弯成环形放进圆盘内,有的在腌制白斩鸡,把加了香油的葱姜蒜一个劲儿往鸡肚子里填,还有掌管火候添柴的,拖着一根根树干,只管往火力不旺的灶下面塞。不大的空地上人来人往,非常热闹。

符先羽是这些人的总指挥,大家叫他总厨师,负责指挥人们把食材下锅,视察各道工序,最重要的是为食物调味。他必须保证在中午12点的时候,将100张桌子的12道菜出完,这考验的不只是厨艺,还有厨师的组织能力。看起来大锅煮菜,大把撒调料,都是些粗犷的体力活,但实际上“做大锅宴很讲究精准”。符先羽说:“主厨脑子里要有一个结构。从备料的计算,到每口锅的安排,出菜的顺序,都是学问。”

符先羽做乡村大锅宴已经几十年,不仅帮做菜,还要帮杀牲口。这里的人习惯连皮带肉一起吃,因此处理牲口与别处的讲究不同。“我什么牲口都会杀。”符先羽说,“杀”字这个音拖得又长又重,生猛气扑面而来,让人觉得他确实是个不会手软的好屠夫。几十年大锅宴主厨的经历很清楚地在他身体上留下了烙印。他在10口锅之前指挥若定,表现出场面很强的调度能力。但有一只眼睛上有明显的红斑,他说是因为做大锅宴露天烧柴火,常年烟熏火燎,非常伤眼睛。

每个能成为乡村大锅宴主厨的人,都有自己的拿手本事,符先羽最拿手的菜是做扣肉。这是村里人爱吃的一道味道浓重的美食,做工也最复杂。大块的五花肉先放进沸水中煮熟,然后用绑上钩子的长竹竿捞出来,放进油锅里过油,再捞出来扔到床板那么宽的案板上,一群墩子匠一片片切好,再下油锅,将肉平平铺在锅底后,撒一层虾仁,一层鱿鱼丝,一层红枣。然后是大袋的生抽、砂糖等配料。看着这样的场景,即便还没有吃到食物,已经感受到一种丰盛带来的幸福感。或许也是因为如此,程序和配料最丰富的扣肉是今天席上最重要的一道菜,甚至酒席的主人也亲自守在这口锅旁,盯着柴火将五花肉熬煮出汁,一点点湮没那些五颜六色的配料,整锅肉浸在浓褐发亮的肉汁里,散发出浓郁的香味。能让客人们吃到这么漂亮的一盘扣肉是很荣耀的事情。肉还没起锅,主人就夹出几块挂着浓厚汁水的扣肉,热情地邀请我们在上桌之前先品尝。

平时家里下厨的多是女人,但做这样的大锅宴,却必须男人唱主角。每口锅前都要守着一两个精壮的男子,脖子上缠着擦汗的毛巾,双手握着大铁铲,嚼着槟榔,在太阳底下不时地翻锅。眼看火力渐弱,心急的人等不得新柴烧起来,就舀半瓢猪油,直接泼进灶里,火苗就腾地蹿起老高。贴近锅边站了一小会儿,就觉得胸前的衣服像被火燎过一样滚烫。

时近中午,10口大锅已各司其职,渐入佳境。在挂着黄色槟榔的果树下,柴火焖的带点锅巴香的米饭已经熟了,两锅党参清蒸鸽子,一锅用当地橯叶红烧的羊肉,一锅糖醋排骨,一锅扣肉,还有垒成四屉的豆豉汁白鳝,四屉白切鸡,一锅冬瓜红鱼花蛤汤。地头上的六头乳猪也已经烤好,一头搭一头摞在一起。凑近看,能从红褐色猪皮上被油脂撑开的白色裂口处,闻到炭火和肉香。

这是在崖城吃过的最好看的一顿饭,对食物的感觉有时候不仅仅靠味蕾传递,视觉上的丰盈感也让人由衷地觉得,这确实是地地道道的乡村美味。

(文 / 陈晓) 海鲜崖城大锅马鲛鱼海南