江西铅山:失落的古镇与留存的饮食

作者:李伟 ( 陈金明继承父亲的烧饼摊已经28 年了 )

( 陈金明继承父亲的烧饼摊已经28 年了 )

“不吃烧饼不回家”

陈金明做烧饼的速度很快。撕下一块面团揉开,包入一大勺肉馅,粘上辣椒粉和香葱,“砰”的一声拍在面板上,擀成饼状,再撒上芝麻。然后他把手伸入灼热的火炉中,将面饼贴在炉壁上。火炉的温度很高,一般人把手放在炉子上面都难以忍受,而陈金明把手伸进去如同塞进自己的口袋。一分钟时间,肉香已经飘了出来,他用长钳子将肉饼从炉壁上揭下,再略微翻转,补一下火。外焦里嫩,肉香扑鼻的烧饼就出炉了。

每天早上6点半,陈金明都会准时出现在河口古镇戴家弄的弄堂口。他个子不高,头发已有些花白,但腰板笔直,神情倨傲。他今年58岁,是铅山河口古镇的标志人物,365天除去大年初一外,都会在戴家弄口出摊,专做烧饼,风雨无阻。这样的日子已经持续了28年。

狭小的摊子前面常常要排队,附近乡镇的人来河口办事,都要到他这儿带走两个烧饼。平时他只卖两大盆肉馅的烧饼,大概60斤。上午6点半到10点半,下午14点半到17点半,卖完为止。没有生意的时候,他也不会坐下,而是双手叉腰,巡视着熟悉的街市。

他家的烧饼看上去就不一样,猪肉馅经火烤后,油从里面渗出来,撒在表面的芝麻粒看上去也是油汪汪、湿漉漉。一口咬下去,外面一层酥酥的,里面的馅则软糯辛香。陈金明自信,在整个铅山县,他的烧饼最好。“别家烧饼15分钟就软掉了,我的烧饼就是放一个星期,还像刚出炉的那样酥脆。”

( 戴家弄烧饼 )

( 戴家弄烧饼 )

做烧饼,最重要的是火候。火大了,外面的皮就会烤焦;火小了,猪肉香味出不来。所以,火炉里的炭也经过了精挑细选。陈金明特意选用山里硬杂木烧成的炭,燃烧温度高,没有烟。烤的时候随时加炭,保持高温。

他还有个绝活,能做大馅的烧饼。一般一个烧饼包3两肉馅,太重就会撑破外皮,也无法贴在炉壁上。而陈金明能做1斤2两肉馅的烧饼。奥秘在于他发的面特别筋道,能托住馅料。特殊需求,价格也要贵很多。普通烧饼5元钱一个,1斤肉馅的则要50元钱。

( 把软糯的米团做成灯盏粿的粿胚和圆圆粿 )

( 把软糯的米团做成灯盏粿的粿胚和圆圆粿 )

陈家做烧饼的历史有100多年。陈金明的父亲以前曾在县招待所上班,是县里最好的厨师。退休后,就在自家门前重新恢复了祖上的烧饼摊。直到80多岁,老爷子还在炉子前面忙活。28年前,陈金明从县百货公司下岗后,接过了父亲的活,就一直干下来。戴家弄烧饼的名气也越来越响。当地俗话说:“人过戴家弄,不吃烧饼不回家。”

春节前,也是陈金明最忙的时候。外出打工的人陆续回家,好多人放下行李就来吃烧饼。陈金明不得不加班加点。最多时候,一天要做800个饼,用掉200多斤肉馅。

( 米团里和进了青蓬汁做成绿色的灯盏粿 )

( 米团里和进了青蓬汁做成绿色的灯盏粿 )

每当陈金明烤出第一个烧饼的时候,河口古镇慢慢从睡梦中醒来。烫粉店里煨了一夜的汤锅翻滚着油花,散发出骨汤的味道;韭菜饼已下了油锅,发出滋滋的响声;装满灯盏粿和荞麦夹子的小蒸笼,一层层摞在炭火炉子上冒着热气;大饼铛上的煎包子酥香诱人。芙蓉糕刚刚出锅,上面撒满了桔饼片、红枣片、桂花末、红绿丝,铺在大块的砧板上被切成匀称的小块。

在南方湿冷的清晨,每家餐馆都飘着温暖的白烟。肉香味、油烟味、青蓬味、辣椒味、炭火气……在氤氲缭绕中弥漫开来,刺激着我们的口鼻与肠胃。春节临近,街上的人越来越多,食肆小店中就愈发忙碌和热闹。返乡的人们重温阔别已久的家乡味道,听着嘈杂的乡音,吃完一碗烫粉和灯盏粿,抹去额头的汗珠后,仿佛才算真的到了家。

( 铅山人的一天是从早晨的一碗烫粉开始的 )

( 铅山人的一天是从早晨的一碗烫粉开始的 )

古镇的口味

铅山县位于江西东北,属于上饶市,是江西、福建、浙江三省交界之处。古时这里产铅,因此而得名。在本地方言中,“铅”读作“沿”声,久而久之“铅山”便固定读作了“沿山”。在《新华字典》中,“铅”只有一个多音“沿”,专指“铅山”。

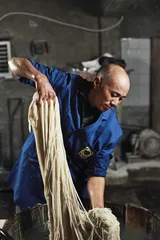

( 杨仕庭在做米粉 )

( 杨仕庭在做米粉 )

铅山在武夷山的北麓,地势比较偏僻。但早在南宋时期,这里却是一个重要的交通枢纽。南宋首都临安去往福建大后方的交通要道,是今天的富阳—桐庐—建德—兰溪—衢州—常山—玉山—上饶—铅山—紫溪,过分水关至福建崇安。铅山为必经之地。

发源于江西怀玉山的信江向西流入鄱阳湖,发源于武夷山的铅山河向北汇入,两江交汇之处就是河口镇,即现在的铅山县城。铅山河汇入后,信江水量大增,河面也陡然宽广,通行能力大增。自河口镇以下,可以通行大船,进入鄱阳湖,再北上进入长江水道,也可南下至赣州、两广。于是河口镇便日益兴旺起来,成为重要的物资集散地和交通枢纽。河口镇是江西省四大名镇之一,与景德镇、樟树镇、吴城镇并列,有“八省码头”之称。

( 河红茶的制作需要用到当地另一种特产——连史纸。图为生产连史纸的原料毛竹丝 )

( 河红茶的制作需要用到当地另一种特产——连史纸。图为生产连史纸的原料毛竹丝 )

今天走在古镇的老街上,仍能感受到当年的繁华景象。一条2.5公里长的主街与信江平行,宽度为6~7米,用长条青石和麻石铺成,中间横铺,两侧纵墁。路中间留下一道深深的车辙印。过去,当地运货用一种箍着铁箍的独木轮手推车,也叫“花车”,车上载满货物常年穿行其上。主街两侧都是当年的老房子,虽已破败斑驳,但格局依旧保存完好。

历史上,外来人口的大量涌入,使铅山饮食丰富多样,融合南北。虽然没有赫赫有名的大菜,但是各种小吃、糕点、零食却琳琅满目,口味多变。

( 长寿村村民祝德高在山里寻找冬笋 )

( 长寿村村民祝德高在山里寻找冬笋 )

麻粢粿是铅山街上的常见早餐。它是用蒸熟的糯米放在大石臼里,用特制的木槌用力反复舂制成型,然后用手挤压,捏成小团,沾上芝麻、白糖,把它夹在油条里。油条的松脆和麻粢粿的香糯混合一体,脆中有糯,相得益彰。这种吃法与江浙的“粢饭”有些相似,却反其道而行之。

在铅山还有一种南方少见的北方食品颇受欢迎,那就是“荞麦夹子”。所谓“荞麦夹子”,就是用荞麦粉和成硬糊后压成小片状,以萝卜丝、虾仁、辣椒做馅,包成大个蒸饺的样子,在蒸笼中蒸熟。吃的时候,泡在骨汤中,再淋上一勺辣子。一般而言,荞麦多产于我国西北的山西、陕北和内蒙古,是当地的特色食品,在南方很少吃到。而不产荞麦的铅山,却将荞麦夹子当作一项寻常的食品,很可能就是受了当年山、陕客商的影响。

铅山县文联主席姚增华带我们在一家小饭馆吃饭,特意点了一道“仔皮炒韭菜”和“蛋菇汤”。所谓“仔皮”就是用鸡蛋液和入红薯粉,然后用油摊成饼状,再切成条。“在铅山,办婚宴一定要有‘仔皮’,取早生贵子、多子多福的好意头。”姚增华说。

而蛋菇则是鸡蛋或鸭蛋液灌到猪小肠里,两头扎紧后放到锅中煮熟,捞出凉后切成两厘米的小段,每段中间再切一刀但不要切透。吃的时候,可以爆炒也可以做汤,蛋肠段遇高温后,肠衣便缩紧,将蛋肠勒成了蘑菇状。经过重新塑形的蛋肠,更加香滑弹口。

( 当地制作熬笋,要放入自家腌酸菜的底汤,加上辣椒,越熬越好吃

)

( 当地制作熬笋,要放入自家腌酸菜的底汤,加上辣椒,越熬越好吃

)

肉圆粿,是春节前铅山主妇们必须要准备的一道美食,也是年夜饭上必备的一道菜。其所用材料包括瘦肉、墨鱼、荸荠、芋头、香菇、胡萝卜、红薯粉等,加入适量水、酱油、盐搅拌均匀,做成丸子状放在蒸笼上蒸熟。每户制作肉圆粿都会根据自家人的口味,加入不同的食材。刚出笼的肉圆粿热气腾腾,柔软嫩滑,口感香滑。肉圆粿冷却后能存放较长时期,切片和白菜、香芹一起炒,再点缀些葱花,香气扑鼻。严格说,肉圆粿并不是“粿”,没有用到大米,反而是融合了一些北方小吃“焖子”的做法。

“以前,肉圆粿在铅山民间算得上是比较贵重的食品,人们只有在年关制作食用,用于正月接待客人。”姚增华说,“制作手艺代代相传,成为我们当地人最喜爱的过年菜。”

肉圆粿传说源自明太祖朱元璋的御厨。当年朱元璋落魄时,曾流落在铅山一带,除夕之夜与两个乞丐同食一锅芋头。等到朱元璋坐了江山,乞丐去找他,回忆起当年的那顿年夜饭,于是便让御厨做了一锅芋头吃。宫里的厨师把芋头、五花肉和荸荠剁烂,用番薯粉拌匀,做成芋头状上笼蒸熟,再配上辣椒、大蒜等下锅煮透,这样既有芋头的原味又有猪肉的腴美。几天后,乞丐谢绝皇帝的挽留和赏赐,只带了一大盆“芋头”回家。日后,这种“芋头”便成了铅山人爱吃的肉圆粿。

这个故事听起来就像是另一个版本的“珍珠翡翠白玉汤”。有迹可寻的是,铅山特产一种红芽芋头,形如鹅卵、白肉红芽,吃起来粉糯可口,如同和了奶油进去。可红烧,可做汤,清蒸也好吃。

鹅湖稻与灯盏粿

铅山东部靠近武夷山一带为山林区,西部则位于信江盆地的中心,农业富饶,有“赣东北粮仓”之称。这里自古盛产水稻,唐朝诗人王驾写过一首《社日》,描述农民在立春时节祭祀土地的情景:“鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。”里面提到的鹅湖山,就在铅山的鹅湖镇。历史上,朱熹与陆九渊兄弟、辛弃疾与陈亮的“鹅湖之会”,就发生在山下的鹅湖书院。

铅山本地有一种野生稻,经过改良后培育出了一个新品种——鹅湖香稻。它的生长期长达180天,比东北五常的水稻还要多十几天。每年立冬之后才收割,也叫“过冬青”。这种水稻做成大米饭,香味很足,油性大。市场最贵时卖到80元1斤。

因为盛产稻米,铅山用米制食品花样就格外多:麻粢粿、大米粿、圆圆粿、青蓬粿、夏羹粿、米糕、冻米、芙蓉糕等,一顿饭无“粿”不欢。其中最独特也有名的当属灯盏粿。

灯盏粿是铅山标志性食品:大米制成的米团被捏成灯盏的形状,中间刷上一层油,放入炒好的萝卜丝、豆芽、辣椒等配料,放在蒸笼里蒸着吃。姚增华告诉我们,过去灯盏粿的馅料都是时令蔬菜,当季产什么就装什么。现在反季蔬菜多了,馅料更随心所欲,早餐摊上的萝卜馅是最普遍的,自己做还可以加冬笋丝、墨鱼、香菇、猪肉、豆芽、豌豆等组成豪华版。各种组合中,必须要加的食材是豆芽,它象征着“灯芯”。

灯盏粿对于铅山人有多重要?到街上走一圈就知道。各种类型的酒楼、食肆、苍蝇馆子、路边摊,都卖灯盏粿,价格便宜量又足。铅山人早上要吃,中午要吃,晚上下班后还要买几个带回家吃,一天几乎都在围着灯盏粿转。

灯盏粿好吃,但制作起来却相当麻烦,尤其是制作灯盏状的粿胚。住在信江边的夏小英一家,就是铅山制作粿胚的高手,专业供应商。

早上5点半,天还黑得瓷实,我们深一脚浅一脚地走在信江边上,在市场上,夏小英留给我们的地址简单得出奇:“看到浮桥往右拐,亮灯的就是我家。”再追问,她只补了一句:“听见机器声就找着啦。”

到市场捏粿胚之前,夏小英和丈夫陈晓明的一天,其实从早上四五点钟就开始了。当我们顶着漫天的星斗,终于循着电磨声发现夏小英时,她正在把一瓢一瓢泡好的籼米导进磨斗,轰鸣中已经磨好了第一桶淡黄色的米浆。

制作米浆,放碱是最重要的环节。最好的是生物碱,取之于大田中,将稻草或秸秆烧成灰后,用一块白面包好,放在清水里浸泡几个小时,那清水就变成黄澄澄的碱水了。然后将籼米洗净后浸泡在碱水中两三个小时,就可以磨成米浆。

硕大的灶台正在用小火慢慢加热。锅里刷上一层油后,倒进去整桶米浆,再加上两把粗盐,余下的体力活就交给了刚刚起床的陈晓明。把米浆变成面团,是做粿胚最重要的工序。陈晓明一直在灶台两头忙活。巨大的木勺要不停地在锅里搅拌,火也要一点点加,一旦掌握不好火候,整锅米浆都容易糊掉。这个过程叫作“搞粿”。在铅山方言中,“搞粿”也是个习惯用语,意思是“做事拖拉不爽利”。

起初还轻松,当米浆渐渐成团后,就变成了极为吃力的“挼粿”工序。我们试着单手拉了一下,木勺陷在米团中纹丝不动。陈晓明要双手抓住一米多长的勺把,像锄地那样把米团撅起,再闷声摔回锅内。一锅米团有40斤,这样的揉搓要持续二三十分钟,也难怪城里的小家庭再无法自己制作粿胚。

灯盏粿在乡下家家都会做。陈晓明认为自己最专业的地方,就是面团不易糊。水少了,粿皮太硬不好吃;水多了,蒸笼掀开,全都塌在里面了。选择原料,是朴素的经济账:“做粿胚要用当年的新米,摊开在太阳下晒的米最好,1斤能出2.2斤面团,现在没晒干的米水分还是要大些,1斤就少出了那2两的富余。”

但怎样的面团才算好吃?半小时后,一锅熬好,稀米浆在揉搓和发酵的作用下,变成了富有弹性的面团。陈晓明揪下来烫手的一块让我们垫垫肚子。刚拿在手里还有些迟疑,总有种要生吃面团的别扭,吃到嘴里,热乎的米香带着微微的焦味儿,迅速在口中扩散。几块面团立刻被我们吃光,咽到空空的肚子里,是一种踏实、平易的味道。

陈晓明白天是一名泥水匠,每天早上和中午各帮妻子做两次米团。夫妻俩做粿胚已经有八九年的时间了。灯盏粿也有淡旺季,上半年每天能做200斤面团,秋冬的淡季每天做七八十斤就够用了,最畅销的还是各个节日,元宵、清明、立夏、七月十五、冬至……最多一天能卖到500斤。马上到了春节,在外工作的铅山人一回来,才是最大的旺季,生意最好是从大年初二开始,要半夜两三点就起床,做10锅面团才够卖,陈晓明的泥水匠工作反而不如做粿胚赚钱,自己就干脆清明节之后才出工。

七点一刻,第二锅面团也要出锅,陈家12岁的小男孩刚刚睡醒,站在黑洞洞的走廊里默默地喝着稀饭。信江边的老房子都有上百年的历史,木结构的二楼已很少有人居住,家家格局都是狭长的一条。在弥散的烟气和米香中,陈晓明把面团用布包好,要继续送到市场上加工,我们摸黑穿过长长的走廊,出了正门,才发现古镇里已经是晨光明媚了。

每天夏小英都在市场上做粿胚。一条长案板上摆着两个竹匾,一个已经装满了小球状的圆圆粿,另一个刚盛了几个小碗似的面皮。她一边同老顾客聊天,一边飞快地揪下两个米团,双手瞬间搓出4个小团,手指蘸一点菜油,迅速把面团捏成灯盏状,抛进面前的竹匾里。圆圆粿做得更快,她两只手同时操作,可以一次揉出12个。

做粿胚捏功要讲究,得里外光滑,才会具有瓷的质感。做好的粿胚颜色嫩黄,散发出淡淡的碱香。还可以加入青蓬汁,做成翠绿的粿胚。品相好,口感也会感觉更好,天下美食同此理。

剩下的事情就交给各家主妇去完成。各种时令小蔬,配上新鲜猪肉,炒至七八分熟,添至粿胚,再放到竹笼里蒸半个小时。起笼后,再抹一点熟猪油或者香麻油,鲜香扑鼻的灯盏粿就大功告成了。

烫粉

铅山的一天是从烫粉开始的。早上7点起,街头巷尾的米粉店就迎来了高峰期。家家的大锅都架在店门口,到处翻滚着大团的水汽。盛着米粉的大碗在长长的案板上叠放成几层,又迅速地被纷至沓来的食客们拆解。米粉被投到奶白色的大汤锅中咕嘟上一阵,沥干后覆上刚涮热的浇头,碗里要撒上生姜、蒜末、香葱,热乎乎地劈头淋上一大勺原汤。掌勺的师傅递出热气腾腾的满满一碗,但别忙接,还要让帮厨的阿姨再舀上一块猪油。浓浓的一块慢慢溶解在粉汤里,落座后用筷子搅散到无形,这就可以开吃了。

烫粉的精华就在“烫”那一下。所谓“烫”,就是将事先洗好的米粉用一个竹子做的筛盛好,然后再将筛放入锅中,让开水烫。厨师掌握时间起锅,从而使米粉达到最佳口感——香滑柔软,弹性十足。“烫”是至关重要的一步,不要将粉条烫得过熟,那样粉条的口感不好,吃起来烂糟糟。

铅山人已经养成了早起出门吃烫粉的生活习惯,一碗最平实的肉丝烫粉,小碗2.5元,大碗3元钱,人人都消费得起,价格已经持续了四五年没有变化。这几年增加了牛腩、小肠和猪肝的选项。因为价格要翻番,这种浇头店里每样只准备一小盆。细水长流,经济合算,才是烫粉的本色。

制作烫粉,要有新鲜的好米粉。50岁的杨仕庭每天下午15点到粉厂上班,一直忙到半夜两三点。他干这一行已经有15年了。我们到粉厂时是晚上19点钟,杨仕庭正忙着从池子里捞米粉,他弯腰贴着水池,一把一把地将米粉毛线式地绕在手上。一根米粉有三四米长,绕完的一把鲜粉有10多斤重,挨着摆放在竹篾筛里,湿淋淋的一大筐,在灯光下泛着白光。

从大米到米粉要经过浸泡、磨粉、和粉、蒸熟、压条、煮熟、浸漂等流程。整个厂房是一条流水线,地下水源源不断地抽到泡粉的池子里,又透亮地汩汩流出。流水不仅起到冲走浮沫的作用,还有浸泡的功能。杨仕庭从粉池中拉出一根刚做好的米粉,手指绕住两头,像橡皮筋一样抻得老长,直到滑脱也不会断。

整个米粉的制作都没有任何添加剂,弹性是从大米的磋磨形变中得来。“刚做出来的米粉最好吃,劲道,弹力足,但容易胃胀,必须在冷水里泡上个把小时吃起来才舒服。”杨仕庭说。水是铅山米粉好吃的诀窍之一,做米粉必须用地下水,自来水太凉,工人的手受不了;再往东的浙江一带,靠海的地下水都咸,做出的粉就没法吃了。

至于县里粉厂的高下,杨仕庭告诉我们,最关键的步骤在“和粉”的阶段:把头一天剩下的碎粉条跟新碾的米粉和在一起,搅成了小指长短的“米段”,再拿去汽蒸。最后出来的米粉是否绵长劲道,核心都在这个工序。“米段”的手感要靠几年的工夫来培养,不是谁都能判断得出来。

粉厂全年无休,虽然只有4名工人,做出的粉却要供应100多家粉店。写着“小杨”、“二中”、“交警队”等字样的纸条上,每家要求的米粉少则10斤,多则180斤。最远的订户来自几百公里外的南昌和景德镇。按照1斤米粉装两小碗来计算,这样一个小小的粉厂,一晚上的工作也要供应近万人的早餐。

几个制粉工人要忙到夜里两三点钟才收工,临走前把靠墙的两个大池子泡上了新的大米,等待它们鼓胀饱满后,再化作第二夜碾压揉抻的新食材。此后的工作由两名配送工接手,装满米粉的箩筐向城里星星点点的粉店出发。凌晨4点钟,各个粉店的老板们已经在大锅前开始用猪骨熬汤了。浓稠的骨汤分装成几份,稀释好再烧开,最早的食客就上门了。

余福英也是杨仕庭粉厂的客户。她的烫粉店就开在了县政府附近,已经经营了20年。每天早上,7张桌子都热热闹闹地坐满了食客。我们问她经营情况如何,她没有正面回答:“县里各个局的主任、科长天天都来我这吃,你说怎么样嘛。”

余福英说,自家粉好吃的诀窍就在于汤,每天下四五斤猪骨头和几斤的瘦肉,“一定要舍得放”。粉店每天进的粉到上午11点就全部卖光了,下午的时间用来熬猪油,做小肠、牛腩的浇头。最近几天牛腩准备得少了——临近过年,饭店的生意日涨,牛肉开始紧俏,就干脆少准备一点,卖多少算多少。街坊生意,卖的是和气,不敢轻易涨价。

余福英过去在乡下做过饭馆,炒一天菜的利润相当于现在烫三天粉。为了孩子上学来到铅山县城后,人生地不熟,她和丈夫就从粉店重起炉灶。“酒店招徕客人要看人情,粉店就简单,谁来了都能吃,当天进的货当天卖光,也没有库存压力。”但没有人情的话,一个店哪里开得了20年?街坊邻居过来,熟人碗里总要多抓一点粉才好看。夫妇俩每年只在大年初一休息半天,到了年底,外出打工的铅山人涌回家乡,无数饥渴的胃向往着这碗热气腾腾的烫粉。所以初三、初四做的粉要至少加上一倍。

余福英的店里还卖粉票,这是铅山县城特有的一种代金券。谁家生了小孩,就到粉店里买上几十斤粉票,给亲朋好友、左邻右舍都发上4张或6张,直接能到店里换成大碗烫粉。在铅山,颜色艳丽的粉票更像是一纸约定。人们清晨来到相熟的粉店,用粉票换回一碗新鲜弹爽的米粉,坐在熟人中热腾腾地吃下。以这样即实惠又充满仪式感的方式,来庆祝一个新生命的诞生。

河红茶

第一泡茶,味道就出来了。红亮的汤色,闻起来有花果香,还有一点竹香,入口花香醇厚,带有涩味。虽然味道不浓,但很柔顺。在喝过几杯后,我们决定坐两个小时的车,到武夷山深处去看看茶场。

早上10点前,铅山天柱山乡佛寨村都笼罩在迷蒙的晨雾中。放眼看去,层层叠叠都是茶树,中间点缀着一些杨梅树,路边是高大的毛竹林。几天前,刚刚下过雪,山间小径都被冻住。近几天又回暖,雪化了后红土地变得十分松软。这里是武夷山的北麓,距离福建、江西交界的桐木关只有一二十公里的路程。

经大帅带我们穿行在茶山中。作为河红茶的上海销售经理,他曾经有两三年时间,负责维护这片2000多亩的茶园。“看这棵茶树的根,至少也有100多年的历史了。”经大帅弯下腰,握住一棵一人多高茶树的根部指给我们看。

这片茶园中有一片未复垦的老枞茶园,有300~500亩。最大的几株茶树有2米多高,根茎部粗约10厘米。初步判断树龄有200~300年,很可能是清朝乾隆嘉庆年间垦殖的茶山。“普通的茶树也都有三四十年的历史了。”经大帅说。听茶场的人讲,这里每一株茶树都是从杂草丛中扒出来的。原先这片茶山本是“铅山县河口茶场”,是一片国有林场中的茶园。到了国有企业改制,茶场逐渐荒废,杂草丛生。直到2009年,一名叫鄢中华的本地商人把这片山林承包了下来,清除杂草,抚育茶树,重新恢复生产了中国最古老的红茶——河红茶。

《铅山县志》上记载:“明代宣德、正德年间(1426~1521)铅山又有小种河红、玉绿、特贡、贡毫、贡玉、花香等名茶。”也就是说,河红茶的创制是在明朝宣德到正德年间,距今有400多年。安徽农业大学教授、茶叶专家詹罗九据此考证认为,河红茶是中国红茶的鼻祖。闽红、宁红、宜红都创制于清朝道咸年间,祁红创制于清光绪初年,因此,河红茶的历史最悠久,也是中国最早出口欧洲的红茶。

人们一般印象中,武夷山在福建,其实这是地跨两省的山脉。福建那边有一个武夷山市,即以前的崇安县,江西铅山县还有一个武夷山镇。“整个武夷山区域都产茶,而且都会通过河口镇运往外地,所以外地人把这一区域产的红茶统称为河红茶,全称为‘河口红茶’。”铅山县文化局前局长邓世英对我们说。河红茶的产地区域非常广泛,囊括了江西铅山、上饶、广丰,福建崇安、建阳、建瓯等县,鼎盛时期含赣闽两省16个县。

明清时期,实行海禁,武夷山区的茶农,或肩挑背驮或搭乘小船将毛茶(初加工后的茶叶)运至河口镇,在这里加工成红茶,重新包装、销售,再分装到平底大船上,由信江外运至海内外。所以河口镇不仅是一个红茶贸易中心,也是红茶制作技术中心。

明清时代,河红茶在河口镇加工好后便装船外运,形成了广州、上海两条主要茶路。鸦片战争后,中国茶叶对外贸易格局发生了巨大变化。五口通商,福建茶商逐渐由福州、厦门等地出口。河红茶货源基地缩小,河口镇失去了制作与交易中心的地位,市面逐渐萧条,每况愈下。1953年,上饶专署成立了茶叶改制委员会,由红茶改制绿茶。至此,河红茶销声匿迹,长达半个世纪,直到这两年才重出江湖。

每年清明前后,是河红茶的采摘期,比南面福建那边要略晚几天。它的制作工艺与其他红茶大体相同,包括采摘、晾摊、揉捻、醒茶、发酵、复揉、烘茶、归堆、筛选、补火等流程。但在制茶过程中,最特殊处在于使用了铅山的另一个著名特产——连史纸。

连史纸也称连四纸,是我国古代的一种高档书写用纸。它取材于武夷山区当年鲜毛竹,于立夏前后砍伐,取竹肉刨出竹丝做纸浆,最后烘干制成纸张。前后72道工序,从砍竹到造成纸需要一年的时间。上等连史纸,光洁柔软,带有竹香味,摸起来如同丝绸,韧性好,防虫防蛀,不变色,又被称作“千年寿纸”。连史纸在铅山恢复生产后,产量低而造价高。一张1平方米见方的连史纸,成本就要20元左右。目前,只供应国家图书馆和西泠印社,再有就是用来制作河红茶。

河红茶的发酵和烘茶工序中,都要在茶叶下面垫上连史纸;在补火过程中,则要覆盖连史纸。其作用在于去除茶叶的杂味,增加香气,防止虫蛀。用连史纸制作的河红茶,喝起来带有一种淡淡的竹叶清香。这也是河红茶与其他红茶最大的不同。

笋、明笋与笋干

尽管茶是武夷山区的招牌,但山上最主流的植物不是茶,而是竹子。确切说是毛竹。这种竹子有碗口粗,长势快,一年就能长到二三十米高。当地村民用竹丝造纸,用竹片筑墙、做桌椅,用竹篾编竹筐,还可以做筷子和香芯。每年冬天和秋天的竹笋,更是餐桌上的一道美味。为了保存更多的竹笋,当地人还摸索出了很多制作笋干的技术,这样一年四季都可以吃到笋了。

“你们今年来得不巧,是竹笋的‘小年’。”铅山长寿村村民祝德高对我们说。他扛着锄头,走在前面,带我们上山挖冬笋。

竹笋有“大小年”之说,遇到“小年”竹笋生得少,“大年”反之,“大小年”交替轮换。在铅山地区,每年10月底就可以开始挖冬笋了,一直持续到春节。春节后,长出来的就是春笋,一般持续到清明前后。过了清明,竹笋就长成竹子了。

冬笋与春笋的区别是,冬笋都埋在土下,个头比较小,靠经验才能找到;而春笋是破土而出,个头大,大的春笋能长到几十斤,有人甚至挖到过近百斤的。因此,“山下收冬笋,价格每斤十几元,春笋也就1元1斤”。祝德高说。

今年的冬笋确实不好挖,刨开几株竹根后,都一无所获。我们决定再往竹林深处走走。挖冬笋有诀窍,首先要找老竹子而不是当年的新竹子。“老竹子的叶子都是深绿色的,新竹子是浅绿。”祝德高说。再有,就是竹节,新竹子的竹节都发白。

找到一棵老竹子后,就要判断它的竹根即竹鞭的走向,因为冬笋是长在竹鞭上的。经验丰富的挖笋人会根据竹子的长势、倾斜度来判断竹鞭的位置。用锄头刨开竹鞭后,一般会摸摸上面是否长有嫩芽,如有嫩芽,则下面生笋的可能性就很大。

经过一段细细寻觅后,我们终于在一个斜坡上挖到了一个冬笋。祝德高小心翼翼地用锄头把周围的浮土刮去,它埋得并不深,淡黄颜色,如同睡在大地怀抱中的婴儿。把笋取出,在手里掂掂约有1斤多重。

冬笋因其珍贵,多是鲜吃,铅山本地还有一种比较“奢侈”的吃法——熬笋。将新鲜的冬笋剥去笋壳,切成块状,放入水中煮。最重要的调料,是加入农家自家腌酸菜的底汤,然后再撒上红辣椒,熬上大半天就可以吃了。口味酸辣清香,充满乡野气息。熬笋可以存放一段时间而不会坏,最好吃的不是第一锅,反复加热后味道更好,“越熬越有味”。

春笋产量大,鲜笋不值钱了,农民就直接制成了明笋或笋干。

明笋的制作过程最复杂,时间也更长。先要将鲜笋放到锅内用猛火煮两三个小时,再将煮好的笋放到清水中漂洗,用布擦拭干净,用竹篾自笋头直戳到笋尖,使笋节戳穿。内部热气可由此散出,将来压笋时,水也由此孔压出。然后将笋投入篮中等待其冷却。明笋最关键的步骤是“落榨”,将冷却后的笋紧紧放在榨箱中,压上盖板和枕木,压上榨梁压榨。用一个月的时间,将笋中的水分压出来,将榨好的笋拿出来晒干,回潮,再晒干,反复几次至完全干燥。由于晒干方法费时费力,目前多采用火烤干的方法。做好的明笋,呈淡黄色略泛白,有些透明,又硬又脆。吃的时候,必须要提前用清水泡两天,做汤做菜都好吃。

制作笋干则简单些。春笋剥去壳切成片,加盐放在大锅里煮一个多小时后,取出来晒干,再下锅煮,再晒干,如此反复两三次。此后,晒过的笋干还要放到大蒸笼里蒸,蒸好后再晒干,如此再反复两三次。制好的笋干呈深褐色,一般每100公斤无壳鲜笋可出笋干15~16公斤。

如果制笋干的时候阴雨连绵,就必须用烟火烘干。将蒸煮后的笋干用竹篾丝穿好,挂在没有烟囱的灶房里,任凭烟火熏烤,这种笋干叫作“烟笋”,颜色比晒过的笋干更深,呈黑色。吃的时候用清水洗净泡涨后炒食,烟香味特浓。不过,烟笋的烘烤量有限,一般人家能烤上十来斤就算不错了。

采访结束后,村民祝德高送给了我们一些硬硬的明笋,连同那棵沾着泥土的冬笋,被我们一起塞进行李带回家,成为今年春节的第一份年货。

(文 / 李伟 刘敏) 饮食美食古镇失落福建武夷山江西米粉留存芋头铅山县江西河口铅山