一个厂和一座城:深圳双年展的“边缘”探索

作者:贾冬婷 ( 蛇口工业区的浮法玻璃厂不仅是双年展的展览空间,自身也是最大的展品 )

( 蛇口工业区的浮法玻璃厂不仅是双年展的展览空间,自身也是最大的展品 )

工厂:从背景到前景

这一届双年展不仅以“城市边缘”为主题,而且它本身就设在城市边缘。展场所在的蛇口工业区是一片背山面海的狭长地带,沿线排布着仓库、集装箱、船只,还有客运码头。这里还能看到一个特别符号——边防管理线,而且是两条线,既有“一线关”还有“二线关”。不过,这个曾经作为改革开放先锋的工业区,现在已是“楼去人空”的边缘状态。

可以说,这里是多重边缘的集合——地理的、物理的、心理的、制度的、政治的。1979年1月31日,就是在这个位置,时任副总理的李先念在香港出版的地图上南头半岛根部“蛇口”字样的地方用铅笔画了两条线,划出一块试验田给招商局董事长袁庚,从此开始了蛇口工业区的边缘生长。

从蛇口客运码头向两侧延伸,巨型工厂成为沿途标志性景观,浮法玻璃厂就是其中代表。关于城市边缘的探索,设置在这座玻璃工厂里的双年展主展厅——价值工厂,就是一个活的案例。这个馆的分策展人刘磊对本刊解释,“价值工厂”的策展思路是网状的,不是自上而下地找参与者,而是去寻找合作伙伴,比如OMA、V&A、MOMA、Studio-X等国际级设计机构,从这样一个个点开始,通过各自的网络再发散。更重要的是,这些机构各自在双年展设立了工作坊,在这里将持续工作至3个月后双年展结束。策展人兼创意总监奥雷·伯曼(Ole Bouman)告诉本刊记者,在这个意义上,地处边缘的玻璃厂是双年展最大的展品。它不是静态展览的容器,也不是咖啡馆等商业空间的背景,它本身成为前景,再创造文化价值。

从工厂入口绕烟囱走下来,进入宣言式的主大厅,玻璃生产在这里从风机房开始,经过熔窑烧制,锡槽成型,退火冷却,再到堆放、运输。参与改建的坊城建筑负责人陈泽涛告诉本刊,最靠近熔炉的烧制环节对应“火”的意象,因此他们把屋顶和屋面涂黑,展览宣言则用红色灯光凸显。冷却环节对应“水”,这部分空间特征最鲜明,机械部分拆除后,剩下排布在坑中的混凝土立柱,整齐划一的气势仿若兵马俑。最后的成品区则对应“人”,现在改造成为双年展的合作伙伴区,在这里创造和展示各种作品。

( 仿若古根海姆博物馆的筒仓空间 )

( 仿若古根海姆博物馆的筒仓空间 )

与宣言大厅比,四个圆柱形立柱连接排布的筒仓则是宗教性的肃穆空间,充满精神力量。制造玻璃所需的几种原料——沙、石灰石、纯碱、白云石在这里堆放,按配比搅拌,进入生产线。负责改建的源计划工作室合伙人何健翔告诉本刊,他有意保留筒仓的工业粗粝感,希望观众与空间一对一地对话。筒仓有六层楼高,楼梯的宽度只容一人通过,每走一层,楼板上都有几处挖空,这是曾经的原料搅拌管道取掉后留下的,重新铺上玻璃,有一种超现实的效果。特别是站在顶层的玻璃板上,透过层层玻璃可以一直看到底层地面,集中体现了玻璃物理上的坚固与视觉上的脆弱之间的矛盾。顶层通向开放的全景台,从这里能看到码头的繁忙景象,可以想象当年一箱箱玻璃制品从这里由集装箱运到香港甚至世界。从另一个旋转楼梯走下来,仿若古根海姆博物馆的空间体验,也为筒仓的日后利用提供了更多可能性。

筒仓边的沙库则在很大程度上保持了“空”的状态,南沙原创建筑事务所建筑师刘珩将一面封死的墙全部打开,用透明塑料板创造出一种光的环境,部分承担了双年展的临时展示、学术讲座功能。从整个工厂范围看,这种“空”也是有意设定的:部分车间楼板都没了,但整体框架仍保留下来;几块石头随意堆砌在主大厅入口处,泛黄甚至发红,原来是多年来熔炉烧过的痕迹;还有闲置了好几年的废水池,里面开始长出草来,如同后工业的生态花园。奥雷说,对工厂的“激活”动作应该是非常轻的,这实际上是一个带着对工业遗址未来功能的想象来发现的过程。一开始是想象保留它最有建筑特质的地方,在过程中,会发现某些要拆的地方的美丽之处,然后要把拆的思路不断往后推,或许未来的功能也蕴藏其中。

( 旧码头仓库,展示城市边缘案例 )

( 旧码头仓库,展示城市边缘案例 )

边缘生长

这次浮法玻璃厂被确立为双年展展场,是工程师宋沿滨自工厂关停后第一次回来。从1987年参与筹建到2009年工厂关停,她人生最好的20多年都和这座工厂联系在一起。她向本刊记者回忆:“玻璃厂的地面每天都擦得绿油油的,红红的炉火熊熊燃烧着,光洁明亮的玻璃一丛丛喷出,这样的景象还在眼前呢。一下子绿油油的地面没有了,大窑没有了,设备没有了,只剩下兵马俑一样光秃秃的柱子……”

( 策展人奥雷·伯曼 )

( 策展人奥雷·伯曼 )

正如经济学家科斯所说,中国的改革从边缘开始。蛇口则是边缘改革的标志。宋沿滨清晰记得1986年蛇口工业区来北京招聘时的情景,招聘设在工人体育场,可见改革开放最前沿的吸引力。她是“文革”后恢复高考的第一批大学毕业生,当时在天津一所中专学校教授机械课程,先生是北京一家研究所的研究员,执意到蛇口闯一闯,拉她同行。去过的同学跑来劝:“那里只有一条街,一只船,放着首都不待,去那里干什么?”不过她还是在1987年3月份到了蛇口,在玻璃厂做项目工程师。合资工厂里的一切都新鲜,包括日常用的画图板。“在天津指导学生时就是用简单的木头板,一把丁字尺,一支铅笔。到这里以后,发现绘图板是自动的,滑轨可以升降调节,三角尺还可以360度旋转角度。”

招商局蛇口工业区土地规划发展部副总经理谭子青告诉本刊记者,当时袁庚预见到未来国内经济开发对建材的极大需求,以内联外合方式布局了一系列建材企业:玻璃、钢铁、铝、板材等。为引进浮法工艺的玻璃厂,袁庚亲赴匹兹堡与美国最大的玻璃制造商PPG集团谈判,确定投资1亿美元,选择蛇口一湾花岗岩基础的优质土地,还为此展开了当时最大的开山填海工程,1988年工厂建成后获得了中国国家建筑工程最高奖“鲁班奖”。1987年5月,谭子青当时作为《蛇口通讯报》记者,曾记录下玻璃厂独特的开工点火仪式:一条金色巨龙口中喷出烈焰直入炉膛,启动了全国第一条玻璃生产线。

( 西班牙馆展示的是,建筑师这一职业在当今所处的戏剧化状态 )

( 西班牙馆展示的是,建筑师这一职业在当今所处的戏剧化状态 )

宋沿滨告诉本刊记者,双年展主大厅只用了生产线的一半,整条浮法玻璃生产线包括熔窑、锡槽、退火、成品几个阶段。现在像兵马俑一样的锡槽空间就是玻璃成型的关键环节,因为玻璃比重比锡轻,燃点较高,因此玻璃液在高温下可以漂浮在锡液上,向生产线后端移动时,温度阶梯式降低,玻璃也逐渐摊平和展薄,最终成型为表面平整光滑、厚度均匀的平板玻璃。这个窑炉从开工到2000年改造共运转了14年,创造了“全国之最”,技术之外,制度化管理更令人难忘。比如每次进车间的安全生产检查堪称严苛,必须戴护目眼镜、3M防尘罩、防噪耳塞,还要穿一种特制的铁头工作皮鞋。“美国人还规定,玻璃有一点瑕疵,就要进碎玻璃机,为此与中方经理还有观念上的冲撞。中方经理认为,浮法的瑕疵品放在国内市场上也比别的厂家的一级品要好很多,为什么不把这部分产品出口转内销呢?但美国人坚持如此,后来成品率缓慢由50%升至90%,每年有350万标准箱出厂。”

宋沿滨说她上世纪80年代来蛇口的时候,这里确实只有“一只船,一条路”——“一条工业大道,外加碧涛中心等几个低矮建筑,一个小的购物中心,8层的金融大厦是当时最高的楼了。各厂的年轻人都住在四海的单身宿舍,每天上班时间,自行车流呼啸而过,堪称壮观。晚上有时候就和同事、朋友去‘那条船’——法国邮轮改建的‘海上世界’里的酒吧跳舞,听里面的歌手唱英文歌,在当时是非常新鲜的。”谭子青说,80年代还只有1000亩大小的蛇口是个乌托邦一样自成一体的小社会,比如产业布局,依托港口的临港工业除了玻璃厂,还有集装箱厂、建材厂和饲料厂,然后是当时国内尚属先进的电子、服装、玩具工业。自然形成的关联配套产业是有迹可循的,以浮法玻璃厂为例,旁边进驻了为其提供切割氧气的中宏气体厂,还有配合其燃料供应的蛇口一湾油库码头。招商银行、平安保险随后也依托以浮法为代表的企业而生。在特区内,蛇口也在80年代初进行过密集式的制度改革,包括民主选举、工程招标、职工住房分配、公开招聘、分配制度、金融创新等,每一个个体都参与其中。当时股票刚发行,谭子青记得005号安达股票每股1块钱,刚从清华大学企业管理硕士毕业来蛇口的余昌民以他的专业知识分析,盈利最高也就是30%,因此在1块3时果断出手,没想到最后涨到每股40块钱。而宋沿滨一家的第一套房子就是1988年通过银行贷款买的,总价1万多元,夫妻俩攒了一年付了3000块钱首付,之后每个月还200块钱,对于这个当时月收入600多元的家庭来说压力并不大。宋沿滨说,蛇口对人影响最大的还是观念,比如那句著名的口号——“时间就是金钱,效率就是生命。”当时能来浮法的都是全国的精英,管理层和技术人员尤其如此,这里堪称“黄埔军校”。“这些早年受改革风气感召冲破人事体制障碍前来的知识分子,每一个人都经历了蜕变,这种蜕变像种子一样发芽壮大。”

( 蛇口工业区 )

( 蛇口工业区 )

有象征意味的是,在玻璃厂最风光的前几年,常有各地客人来参观,工厂生产不堪其扰。更糟糕的是,很多省市的工业主管参观后,一窝蜂纷纷回去建自己的浮法玻璃生产线,在蛇口浮法投产前,全世界平均每年只新建两条浮法玻璃生产线,而在浮法生产后不到5年,中国已经建成和在建的生产线近30条。宋沿滨分析,由于玻璃行业竞争几近白热化,加上高耗能、高污染等因素,后来接手的股东在金融危机、平板玻璃市场需求低迷压力下决定抛弃这条生产线,2009年蛇口浮法玻璃厂被关停,这座工厂的命运也是蛇口工业区30年浮沉的一个缩影。

蛇口转型的另一种可能

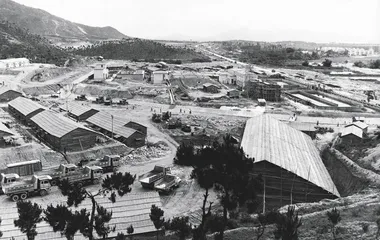

( 蛇口开发之初,工业大道(今南海大道)两旁工地遍布(摄于1981 年) )

( 蛇口开发之初,工业大道(今南海大道)两旁工地遍布(摄于1981 年) )

将本届双年展放在蛇口,探讨与这片区域紧密相关的“城市边缘”主题,驱动力来自这几年蛇口工业区的转型压力。招商局蛇口工业区土地规划发展部总经理郑玉龙所在的部门负责城市规划和土地经营,他告诉本刊记者,最初探讨将双年展放置在蛇口时,招商局提出的展场只是废弃的码头仓库,后来策展团队看到玻璃厂时,被这里的阳刚力量震撼了,决定在不到10个月里快速整理利用,使它成为主展馆。用策展人奥雷·伯曼的话说,这个工厂不仅是展出的背景,而且是展出的前景,是最大的展品。

在双年展筹备过程中,招商局蛇口工业区也由双年展的主要赞助人,转变为投资人。而在此前的30年,招商局也一直是蛇口工业区开发的主体。郑玉龙说,30多年前,这片海边滩涂是香港向内地梯度转移的第一步,打破边缘的一个起点。事实上,蛇口工业区比深圳特区还早一年,这里建成了改革开放后最早的一批工厂,有单独的供水、供电、通讯、交通系统,可以视作深圳工业化、城市化的原点。蛇口最初的发展就是不断打破地理边界的过程,一侧是山,另一侧则以海为疆,当时的条约规定,水淹没的地方都是香港,但因为招商局和香港的特殊关系,限定不是那么严格,所以不断填海造田,由最初的1000亩逐渐扩张到3000亩。曾任蛇口工业局发展研究室主任、总经理助理的余昌民告诉本刊记者,因为当时这里分分钟就有可能被从地图上抹掉,所以甚至拿一辆大卡车去换渔民的地。他认为,回头看蛇口的最初10年,它就是个“经济动物”,因为当初以6000万元外汇人民币起家,不搞产业便无以为继,只能做加速度,使这里的效率和规则与当时还一片茫然的内陆形成了鲜明对比,甚至成了一道风景。“来蛇口的人络绎不绝,不是来看工厂,而是来看这种氛围。有的企业觉得是个宣传,甚至做了一条专供外人参观的玻璃防尘通道。”

郑玉龙分析,大宗物资经由海运进出是最廉价的方式,当初蛇口就是靠这一地利发展起了临港工业。30年过去,靠填海造地、速度取胜的外延式增长路径已经不再有效,这里的劳动力成本越来越高,大宗散货又不环保,第一批工厂都有了搬迁或者升级的需要,蛇口也先于深圳的其他区域开始面临城市更新和产业转型。2010年,蛇口工业区提出“再造新蛇口”。郑玉龙说,就像袁庚当年提出的,蛇口“以产业为内核,不是炒地皮”,如今仍要靠产业兴区。在工业逐步外迁之后,蛇口尝试向两类产业转移,一类是高科技产业,另一类是文化创意产业。在这一过程中,工厂外迁后留下的厂房如何处理?郑玉龙说,原来的想法就是拆除,而且有几个厂已经纳入了计划。但是从双年展在这里的激活效应看,工业遗址还有另一种可能。“特别是像浮法玻璃厂这样围绕特种生产定制的厂房,可能它不像标准厂房那么容易改成Loft空间再利用,但其内部空间体验本身就构成了独特价值,而其作为深圳改革起点的历史意义更有不可替代性。”

双年展创造的“价值工厂”模式就为蛇口再出发提供了一种可能。奥雷认为,浮法玻璃厂里的“价值工厂”可视为一个品牌,在双年展的3个月里为未来价值投资。“价值工厂”里的每一个合作伙伴就好像一个生产项目组,在这3个月里持续创造产品。比如英国维多利亚和阿尔伯特博物馆(V&A),在这里开启了一个叫作“快速回应征集”的收藏项目,从他们10月份来到深圳,就开始通过电子邮件、微博、豆瓣,让在深圳居住的人来建议有什么样的产品或是物体,其背后的故事能代表这个迅速变化的城市,随后把它们带到“价值工厂”。策展人科里娜(Corinna Garoner)告诉本刊记者,博物馆的收藏从来都是致力于能代表过去的物品,所以它的收藏都是“慢”的,在这一过程中创造并维持自己的价值体系。她最近在V&A主持成立的实验室则来挑战这些价值,试验一种“快”的收藏,以对当代现实进行更有效的回应。实验室最近的一个藏品是一把3D打印的枪,它的发明者是美国得州一个法律系的女生,她想表达一个政治理念:人人有持枪的自由,这个理念引起了广泛争议。V&A则希望通过这一藏品,探讨新技术在改造公民关系方面发挥什么作用。在深圳的工作坊是第一次针对一个特定城市的尝试,希望由这些物品构成的展览指向塑造深圳今日面貌的隐性力量。比如目前展示的一个“山寨”iPhone5手机,里面可以放双卡槽,符合边缘城市的感觉,也是中国特色的创新。还有电子工厂女工的内衣,因为进厂需要过安检,胸罩里有金属部件,过安检就会响,也会有性骚扰的问题出现。后来市场上就出现了很多没有任何金属部件的内衣,减少了女工们被搜身及性骚扰的问题。科里娜认为,这些物品能代表深圳的现状:介于工业与后工业、生产与文化、商业与公共生活之间。从工作坊的功能延伸,策展人奥雷希望,“价值工厂”可以在未来延续与这些双年展合作伙伴的合作,将展览期间的临时学院变成长期学院——使“价值工厂”仍是一个工厂。

(文 / 贾冬婷) 蛇口客运码头蛇口海上世界探索一个边缘深圳一座双年展建筑